1950年代後半から60年代の庶民の生活の断片

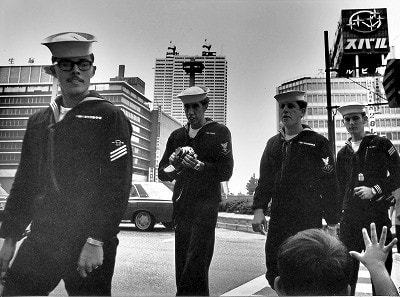

戦後10年を過ぎ、米軍の占領下ではあったが庶民は自由な生活を取り戻しつつあった。

戦後5年くらいは極端な食糧不足で、栄養失調になる人々が多く、行き倒れる人も数多くいた。

私が中学に通う道すがら毎朝のように行き倒れた人を見た。

私の昼の弁当は大豆の炒ったものだけだった。

それををポケット入れて行ったが、授業中にポリポリと食べてしまった事が多かった。

そんな時代もアメリカからの食糧援助によって徐々解消していった。

街頭には傷痍軍人の人達が寄付を求めて路上に座っている風景が至る所に見られた。

始めの内は単独行動であったが、其の中に2~3人が集まり、ギターやヴァイオリンを弾いたりして見世物的感じになり、それが職業化していった人たちもいた。

小学校では木製の机と椅子。

木造の粗末な教室の中で授業が行われていた。

農村では和服?の野良仕事着に藁で編んだ袋のようなものを背負って、野良仕事に向かう女性たち。

色々な祭りが復活し、露天商の数も増え、子供相手の商売も色々と増えて来た。

中でも吹矢が子供たちの人気の的だった。

正月初詣に来て破魔矢などを買い求め、露天商の仕草に笑う外国の人達の姿もあった。

戦後間もない頃の風景とは思えないような出来事だった。

子供たちは野外で集団で皆仲良く遊んでいる。

戦前、戦中の子供たちは勉強などそっちのけで、学校から帰るとすぐに野外で集団で遊んだものだ。「缶蹴り」「水雷艦長」「鬼ごっこ」「こま回し」「ベーゴマ」「めんこ」「馬飛び」「長馬飛び」など、年長の男子がガキ大将になり、年小の子供達と遊んだりして子供たちの面倒を見てくれたものだ。

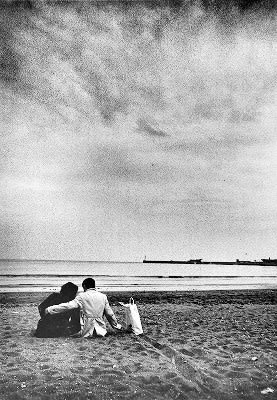

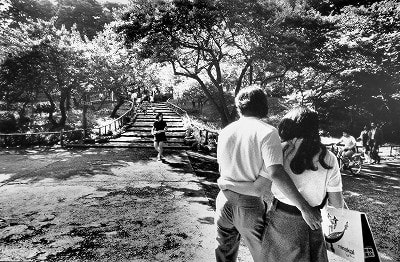

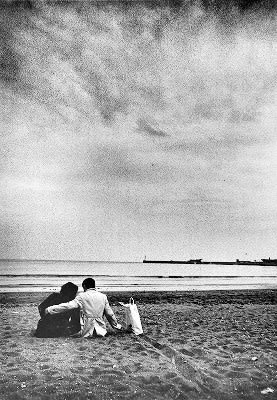

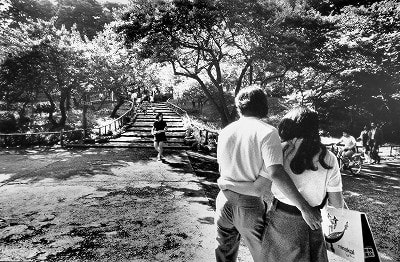

自由になった男女交際。

戦前ではあまり見られなかった風景が彼方此方で見られるようになった。

こんな風景も見られるようになった。

国産車はまだ殆ど無く外車が主に走っていた。

駐車違反の切符を切られている。

この風景は1960年代に入ってからのだと思う。古いアルバムを見ていると過ぎ去った日々の思い出が次々と蘇ってくる。