ほこりをかぶっていたアンプのリニューアルです。Philips TDA1552Qはカーステレオ用の単電源で使えるアンプ。14.4Vで22W@4Ωの出力がある。オーディオワークスのキットで、OSコンをカプリングに使ったというので買っておいたもの。確かフィルムコンを使わないと電源投入時にSPが大きく前に飛び出す危険があるといわれたものですが、こっちのほうが心なしか音がいいように思えたので(気のせいです。たぶん)、OS-con仕様のままです。

今回は筐体を変えただけ。同じ箱で3つ作りました。○○三兄弟?です。

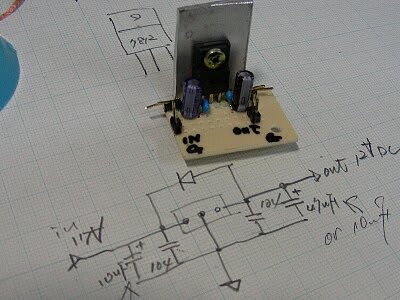

これがリニューアル前のアンプ。音は良かったです。2005年制作。

このケースは、内側の高さが40mmのため、ヒートシンクは新しくしました。

前後のパネルは、ペイントののりがいいようにヘアラインを入れました。

ヘアライン加工もだんだんコツが掴めてきました。240番程度のスポンジヤスリ(もちろんダ●ソーの)で、ガイドを使って直線を引くようにこすれば結構きれいに仕上がります。今回は黒いスプレーを吹きます。

で、こんな感じに。

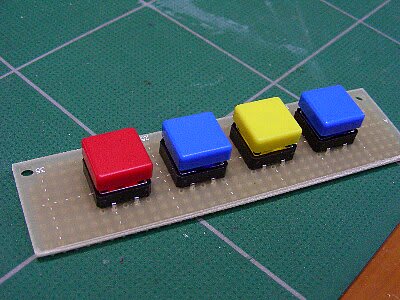

あとは、組み込むだけ。意外と窮屈でした。電源は外部とします。こんな小さな筐体にトランスや+整流回路は組み込めません。

とりあえず、電源を入れてみた。

高さがないため、バックも少々窮屈な感じ。

これで、何とか三兄弟が完成。

あとはネームランドで文字を貼り付けるだけ。

今回は筐体を変えただけ。同じ箱で3つ作りました。○○三兄弟?です。

これがリニューアル前のアンプ。音は良かったです。2005年制作。

このケースは、内側の高さが40mmのため、ヒートシンクは新しくしました。

前後のパネルは、ペイントののりがいいようにヘアラインを入れました。

ヘアライン加工もだんだんコツが掴めてきました。240番程度のスポンジヤスリ(もちろんダ●ソーの)で、ガイドを使って直線を引くようにこすれば結構きれいに仕上がります。今回は黒いスプレーを吹きます。

で、こんな感じに。

あとは、組み込むだけ。意外と窮屈でした。電源は外部とします。こんな小さな筐体にトランスや+整流回路は組み込めません。

とりあえず、電源を入れてみた。

高さがないため、バックも少々窮屈な感じ。

これで、何とか三兄弟が完成。

あとはネームランドで文字を貼り付けるだけ。