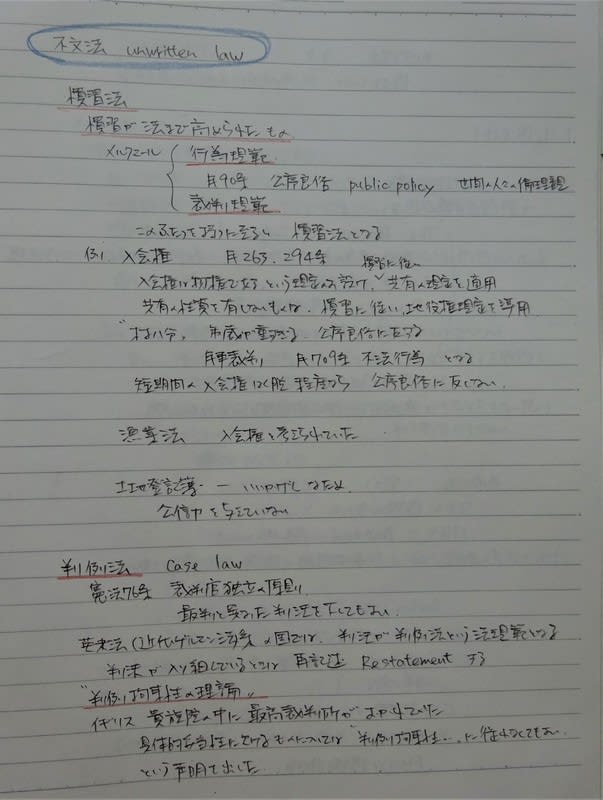

(冒頭写真は、我が2度目の大学時代に受講した「法学概論」の授業より、「不文法」に関する講義ノート箇所を撮影したもの。)

さすがに「法学概論」“らしい”授業が続いているが、この頃既に11月だ。

大学とは年間スケジュールが「前期」と「後期」に二分されているのが通常だが、その間の夏期休暇や終盤の春期休暇が長いため、実際の授業期間は約7ヶ月程であっただろうか。

勤労学生の私の場合、それら長期休暇中は医学専門職人材派遣で集中的に稼いだものだ。

故に長期休暇と言えども他の大学生のように長期旅行や短期留学に出かける訳にはいかず、いつも通りの多忙な日々を送っていた。

大変な部分もあったが、時間に追われることの苦しみと充実感・達成感を同時に堪能することが叶った、実に得るものが多大な充実した毎日であった。 (それ故に私はその頃を、我が煌めくばかりの “華の独身時代” と表現している。)

さて、「法学概論」の講義に戻ろう。

今回は「不文法」の講義だが、いつものように我が講義ノートより転載した。

(時間の経過と共に、写真が縦になると信じます…)

「不文法」、まさに「法学概論」以外では語られない項目であろう。

「成文法」が採用されている我が国の場合、「不文法」に関しては「法学概論」を受講しない限り、これに触れることはないことだろう。

「不文法」には大きく分けて「慣習法」と「判例法」が存在するが、そのうち「慣習法」とは“慣習が法まで高められたもの”とのS先生の講義だ。

更に、「行為規範(例として、“民法90条 公序良俗”要するに、世間の人々の倫理観のことだが。)」 と「裁判規範」の両者を備えるに至ると、「慣習法」となる。 とのS先生の講義内容である。

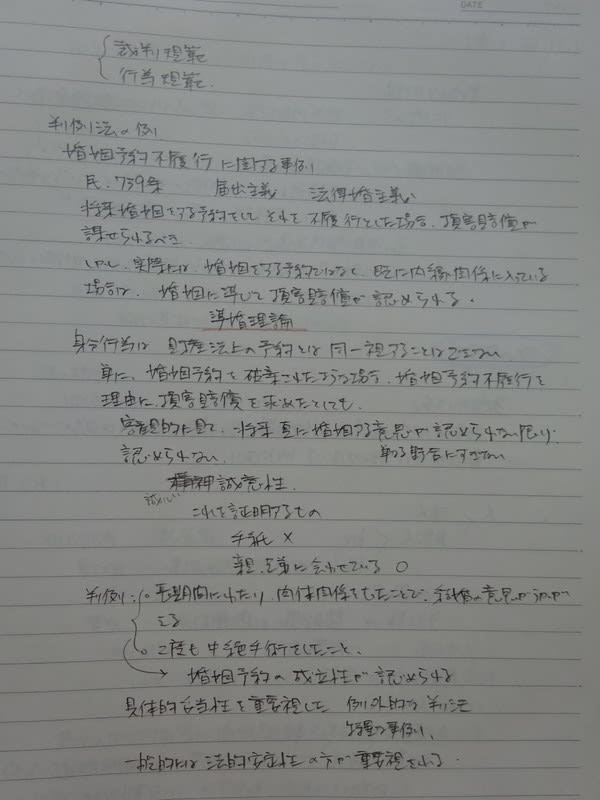

これに対し「判例法」に関してだが、特に「英米法(近代ゲルマン法系)の国では、判決が判例法という法規範になる。(これを“判例拘束性の理論”という。)

ただ、具体的妥当性に欠けるものについては、“判例拘束性の理論”に従わなくてもよい、との声明をイギリス貴族院内の最高裁判所が出した歴史があるようだ。

我が余談だが、「判例法国家」である米国の弁護士が裁判にて闘う場合、膨大な判例集を持参して法廷に出向かねばならない、との話を聞いたことがある。

ただ、おそらくITが進化した今の時代に於いては、パソコン一つ持参すれば済むのかも? と想像したりもする??

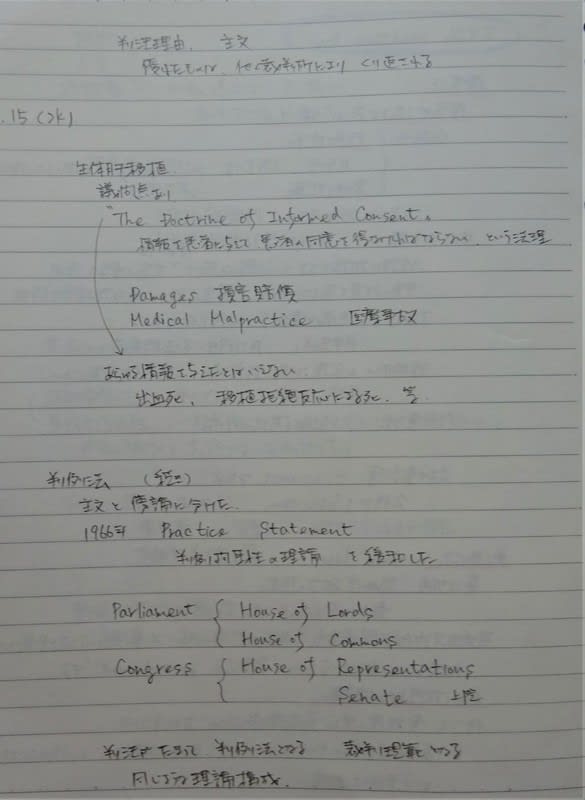

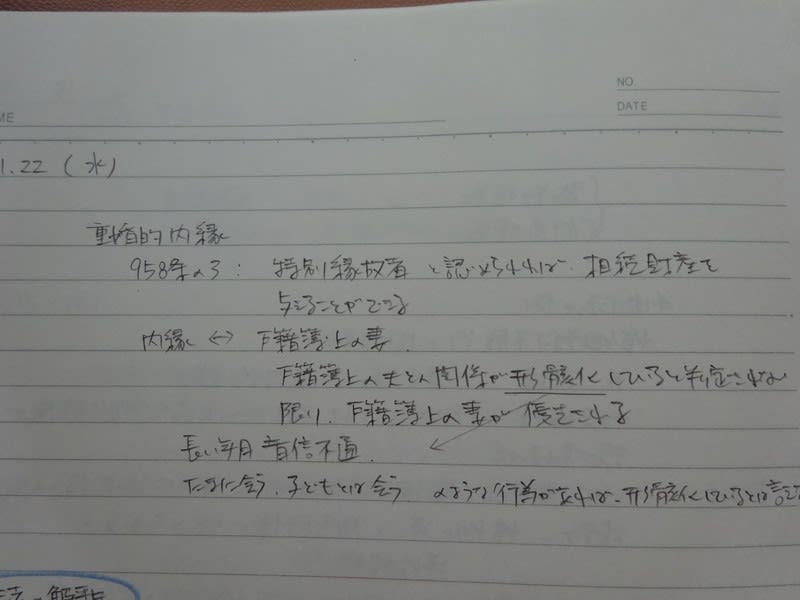

この「判例法」の授業内で、S先生は「生体肝移植」や「婚姻予約不履行に関する事例」を持ち出して授業を進めてくれたようだ。

このうち、「生体肝移植」の一部を記載すると。

“The Doctrine of Informed Consent" (情報を患者に与えて、患者の同意を得なければばらない、という法理)があるにはあるが。

これを実行したからと言ってあらゆる情報を患者に与えたとは言えず、“出血死”や“移植拒絶反応”等の医療事故が発生する事例もあり、医療側の損害賠償責任を問われることもなきにしもあらず…

との、我がノート記載だ。

このノートを記載したのは、今から30年程前の事だが。

今となっては「Informed Consent」概念は我が国の医療界に於いても常識的だが、その時代から既に一般的だったのかどうかの記憶が定かで無い…

やはりS先生とは、ご自身の専門外分野に於いても博学な方だったということだろう。 😊