風の強い日が続いています。

きょうも・・・

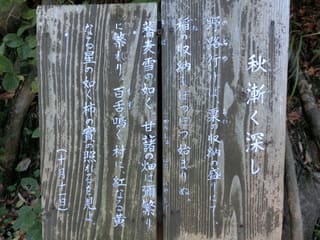

「蘆花記念公園」

面積 約4.3ha

逗子ゆかりの明治の文豪 徳富蘆花の業績を記念して

1984(昭和59)年に設けられた公園です。

山の斜面に沿って、九十九折の小径を上っていきます。

小径の傍らの所々に立つ13枚の木札に、氏の著作の一節が・・

秋漸く深し

野路行けば粟の収納の盛りにて 稲の収納もぼつぼつ始まりぬ。

蕎麦雪の如く、甘藷の畑は彌繁りに繁れり、

百舌鳴く村に、紅なる黄なる星の

如く柿の實の照れるを見よ。

(十月十一日)

月を帶ぶ白菊

墨の如き樹影を浴びて獨り中庭の夜に立てば、月を帶ぶる白菊

ほのかに香りて、花の月と囁く聲も聞く可き心地す。

俯きて、其一枝を折らんとするに、しとゞ露にぬれたり。

折れば、月影ほろほろとこぼれぬ。

(十一月十二日)

冬至

今日は冬至なり。霜枯の草を踏みて、野外に立てば、

一望寒景蕭條として枯蘆風に戰ぐ音、葉もなき川楊に

囀づる鶺鴒(せきれい)、水涸し野川の音、

皆年の行く行く暮れなむとするを語る。

(十二月二十三日)

相模灘の落日

日の山に落ちかかりてより、其全く沈み終るまで三分時を要す。

初め日の西に傾くや、富士を初め、相豆の連山、煙の如く薄し。

日は所謂白日、白光爛々として眩しきに、山も眼を細ふせるにや。

日更に傾くや、富士を初め相豆の連山次第に紫になるなり。

日更に傾くや、富士を初め相豆の連山紫の肌に金煙を帶ぶ。

自然と人生 徳富蘆花

若い頃には、何と小難しい文章・・と途中放棄してしまったけど

今読むと、確かに古めかしくはあるけれど簡潔的確な表現がむしろ新鮮☆

文語体もまた良き哉だな~‘猫’も大人になったもんだと、ブツブツ独りごち・・

小径を上りきった所に 「逗子市郷土資料館」

内部には 蘆花を初め逗子ゆかりの文学者に関する資料や、市内で発掘された

考古学的・地質学的資料が展示されてありますが、以前ご紹介したので 割愛。

此処は、絶好の富士見スポットなんですよね☆

今日も 波は高いけれど・・

13,036歩

今日は 朝からすごい風です!

舗道に渦を巻きながら舞い上がっていく木の葉と一緒に

‘猫’も メリー・ポピンズになりそう~(笑)

家に戻ろうか散々迷ったけど・・・折角の晴天だし、歩いちゃえ☆

とは言え、横なぐりの強い風に乗って砂が・・・おデコに砂漠ができた~

撤収~~

数日来、急に冷え込んできました。

鎌倉の紅葉もそろそろ見頃でしょう、と行ってみました。

「北鎌倉」駅のホームから、すでにたくさんの人

「円覚寺」さんの前は、とても綺麗な紅葉☆ でも、すごい人です・・

「浄智寺」さんは、それほど混み合ってはいませんでした。

「曇華殿」を右手に見ながら、階段を上って山道へ

「天柱峰」を越えて・・

葛原岡へ

週末はきっと、紅葉狩りの人達でいっぱいでしょうね☆

16,994歩

「海蔵寺」のハギはもう花を終えて・・

シオンが ちょうど見頃☆

ガマズミ

フヨウ リンドウ

ムラサキシキブ キキョウ

そして 此処にもヒガンバナ

ちょっと変わった形の石塔ですね

小町大路から逸れて、路地へ入って行くと・・

ノウゼンカズラの花が揺れる小路

「 凌霄の 花を数へて 幾日影 」 漱石

「 雲早し 白き芙蓉の 花の上 」 永機

そういえば、妙本寺のノウゼンカズラはまだ咲いているかな?

行ってみましょう☆

サンゴジュの見事な生垣を過ぎると・・

「長興山 妙本寺」

境内に快い風が吹きわたり、涼をとる人の姿がちらほら・・

祖師堂前のノウゼンカズラは、もう花を終えていました。

僅かに名残の花が・・・

では、‘猫’もここでひと息入れてから帰ることにしましょう。

12,497歩

ツクツクホウシが鳴き始めました。

チビッ子たち、そろそろ宿題をがんばろう~!

暫くぶりに鎌倉へ行ってみました。

まずは、「鶴岡八幡宮」

さすがにこの暑さ、閑散としているかナと思いきや・・

古都観光には、暑さなんて関係ないようです。

皆さん、お元気ですね~

源平池をわたる風には、かそけき秋の気配・・

「 すきまなく しげれる蓮の 葉の池に ぬきいでて立ち 開く蓮の花 」 岡 麓

鎌倉の有名なアジサイ処の賑いは、どうやら終息に向かったようですが

「妙本寺」の紫陽花は、まだまだ綺麗でした☆

濃さを増した緑に包まれて・・

方丈門の前を左に入って

石段を上って行くと、最奥に

「蛇苦止(じゃくし)明神」

1203(建仁3)年 「比企の乱」で北条義時らに攻められた際、比企能員の娘で

源頼家の側室だった若狭局(讃岐局とも?)は、井戸に身を投げたといわれます。

『吾妻鏡』によると;

そののち、北条政村の娘が物の怪に憑かれてもの狂いとなりました。物の怪の

正体は局の霊だったので、早速 鶴岡八幡宮別当の隆弁が導師となって

加持祈祷を行うと、娘は我に立ち返り祟りから醒めたということです。

局の弟 比企能本の依頼を受けた日蓮上人が、法華経の功徳により

局の霊を鎮め、「蛇苦止明神」として祀ったと伝えられています。

境内には、局が投身したと伝えらえられる井戸もあり・・・

15,678歩

またまた「おんめさま」こと「大巧寺」を訪ねました。

幾度かご紹介しているので、お寺の説明は割愛して・・

モザイク模様の敷石の参道☆

境内は、梅雨どきの花がいっぱい!

ボタンクサギ

「あまみのくさぎ」という名札がついていました。 ベニバナクサギともいうようですね。

ギボウシ キキョウ

ヤナギハナガサ アガパンサス

インドハマユウ

ビヨウヤナギ ストケシア

そして、これは・・

「本覚寺」で出会ったハスの花

きょうも たくさんの花に会えました☆

上山口から、もう少し東へ向かって歩いてみました。

「木古庭(きこば)」は、葉山の東端に位置する山あいの地区です。

嘗ては江戸~浦賀を結ぶ古道「浦賀道」が通り、そうした山道の

安全を祈ったのでしょうか、路傍に石仏・石塔などがよく見られます。

畑の中の祠

「ぐりんさま」と呼ばれる五輪塔が祀られています。

民家の間に、いろいろな花がいっぱい!

心豊かな暮らしぶりが想像されますね・・

この辺りはまた 水が豊かな地区のようで

「湧井戸(わくりど)」

昔から絶えることなく清水が湧いていて、灌漑用や飲用に使われてきました。

「不動滝」

破砕帯による山からの湧水で、落差約5mの半島随一の滝。

古くから修験者の修行に使われたようです。 また

滝浴びをする人達で賑い、傍に茶店もあったとか。

「滝不動堂」

本尊の不動明王は畠山重忠の持仏で、「身代わり不動」といわれます。

平安末期 衣笠城の三浦氏攻略の際、戦勝を祈願し祀ったとか。

「大沢の庚申塔」

1674(延宝2)年の造立。

日蓮宗の庚申塔で、七字題目を主尊として刻んだ板碑です。

時間が、ゆったり流れている感じがしました

18,183歩

今朝TVで、愛知県にある棚田の風景を放送しているのを見て

急に 田んぼの風景を見たくなって、出かけました☆

「上山口」は、葉山の言わば奥座敷。

田畑の間に人家が点在する緑豊かな田園風景が広がっています。

横須賀と逗子を結ぶR27の「上山口小学校入口」バス停から

「葉山カントリークラブゴルフ場」のある方角に歩いて行きます。

赤い鳥居のお社は、牛馬家畜を祀ったもの。 右へ行くと、竹藪。

更に右へ行くと・・

「杉山神社」

上山口地区の鎮守

祭神: 大国主命

創建: 年代不詳

『新編相模国風土記稿』によると;

その昔 土地の者が海で神像を拾いましたが、折しも年末で多忙だったため

集めた杉葉で仮の社を造り安置したことから、「杉宮大明神」と称しました。

明治8年に「杉山神社」と改称されたそうです。

此処から南400m程の所に、元宮があるとか。

「正吟(しょうぎん)の庚申塔」

1800(寛政12)年造立で、町指定重要文化財になっています。

中央の自然石型の塔は三浦半島では見られない貝化石の

石質で、学術上貴重なものだということです。

その昔 南側に連なる山に盗賊が住み、奪った物を吟味した場所を

「正吟」といったという説があり、小字名として残っています。

里の道を暫く散策してから、更に南へ坂を上って行くと・・

田植えを終えた‘田毎の水鏡’

家の仕事を片づけていたら、出かけるのが遅くなってしまい

「北鎌倉」駅に着いたのは、午前10時を過ぎていました

こりゃマズかったかな~と思いながらも・・・・

案の定、円覚寺前の道から もう人がいっぱい!

目指す所は、多分「明月院」でしょう。 この時期は仕方ないですね。

人出も楽しみのうち、と思わないとね(笑)

でも今日‘猫’が目的としているのは、明月院ではなく・・

明月院へ行く道の少し手前の路地へ☆

ひっそりと輸入雑貨のお店があったりするこの小路も、大分知られてきたか

一見して‘猫’とご同類と思われるような人達が、結構頻繁に通って行きます。

では、できるだけ静かに 静かに・・・

鎌倉時代 北条時頼が開いた「最明(さいみょう)寺」が、この辺りにあったといわれます。

別荘風のお寺で庭には大池や馬場が設けられ、将軍を招いて宴が催されたようです。

時頼の死後 8代執権 時宗が「禅興寺」として再興しましたが、明治初めに廃寺となり

折しも今 紫陽花見物で賑う「明月院」は、禅興寺塔頭で唯一現存しているものです。

路地から、「明月院通り」に出てきました。

路傍の紫陽花が花盛りですが・・

明月院をめざす人も花盛り☆

明月院に入るにも行列です。

人垣の横を抜けさせて貰って、明月川に沿ってその先へ。

急に、周りにひと気が絶えて

しっとりと谷戸の静けさが・・

「明月谷石塔群」

庚申塔や地神塔などが並んでいます。

嘗て葬送の場だったともいわれるようです。

上り坂を更に歩いて行くと、「天園」へ登る道が右にも左にもあります。

乱れ積の石垣があったり

横板塀があったり

やぐら跡?

紫陽花も、あちらこちらでたくさん見られたし☆

この辺りで、駅に引き返すとしましょうか。

14,602歩

「光触寺」から滑川沿いの道を進みます。

バス道路を渡って左へ行けば、先日訪ねた「十二所神社」ですが

今回は渡らずに、そのまま道なりに右の方へ。

流れに沿って行くと、

「太刀洗いの水」

梶原景時が、上総介広常を斬殺した血刀を洗ったという・・・

やがて右手に滝があり、切通しの道に入ります。

「朝比奈切通し」

途中、右手の杉林の道へ。

杉林に囲まれて、ひっそりと・・

「熊野神社」

祭神:伊邪那岐命・伊邪那美命・速玉男之命

創建は不詳。 源頼朝が鎌倉に入府後 切通し開削にあたり

鎌倉の鬼門鎮護のため、勧請したと伝えられています。

1695(元禄8)年に地頭の加藤太郎左衛門が再興。安永・

嘉永年間にも修築。 現在は浄明寺地区の鎮守になっています。

奥宮

時宗に「熊野成道(じょうどう)」という言葉があり、熊野神社と

時宗のお寺とは、大変深いつながりがあるそうですね。

それは、こんなお話;

一遍さんは熊野詣での道中、出会う人々に「念仏札」を配って歩いていました。

ある時 中辺路の山中で一人の僧にお札を渡そうとすると「今 一念の信心が

湧かないから」と拒まれてしまいました。一遍さんは煩悶しながら歩き続けました。

熊野本宮にたどり着いた一遍さん、夢うつつの中に白髪の山伏(熊野権現)が現われ

御坊自ら人々を救おうというのは間違っている、阿弥陀様が悟りをひらかれた時から

一切衆生は阿弥陀様によって救われることが決まっているのだから、 と告げられました。

覚醒した一遍さんはそれから真の念仏を始め、時宗の開祖になったということです。

「わが法門は熊野権現夢想の口伝なり」と、一遍上人はおっしゃったとか。

心配していた雨にも遭わず、気持ちよく歩けました☆

18,591歩

R204へ出て「泉水橋」バス停を過ぎ、「明石橋」信号の少し手前で左の道へ。

滑川に架かる「二ツ橋」を渡ると、

「飯盛(はんせい)山 寛喜寺 明王院」

↑

境内は撮影禁止のため、パネルの写真。

創建: 1235(嘉禎元)年

開山: 定豪(じょうごう)=鶴岡八幡宮別当

開基:藤原頼経(鎌倉第4代将軍)

本尊: 不動明王

藤原頼経が1231(寛喜3)年に発願、その4年後に創建した真言宗のお寺。

幕府の鬼門にあたり、鬼門除けの祈願寺として五大明王(※)を祀りました。

それぞれの明王の大きなお堂があったので、「五大堂」と呼ばれています。

幕府の祈願寺として、元寇の折には異国降伏祈祷が行われたといいます。

※五大明王

不動明王・降三世(こうさんぜ)明王・軍荼利(ぐんだり)明王・大威徳明王・金剛夜叉

寛永年間(1624-43)に、不動明王を残し他の4体は焼失。

門前の小路を右に入って行くと、ほどなく

「大慈寺跡」碑

1212(建暦2)年に源実朝が、父 頼朝への孝心から建てたお寺といわれ

頼朝が建立した「大御堂(=勝長寿院)」に対して「新御堂」と呼ばれました。

『吾妻鏡』には、1257(正嘉元)年 宗尊(むねたか)親王が将軍のときに

大規模な修理が行われたことを示す記述があるそうです。

「イエズス会鎌倉修道院」

この辺りに、大慈寺の伽藍があったということです。

「十二所」バス停から「光触寺橋」を渡って行くと、

「岩蔵(がんぞう)山 光触(こうそく)寺」

時宗のお寺

鎌倉三十三観音霊場第七番御札所

創建: 不詳

開山: 作阿上人

開基: 一遍上人

本尊: 阿弥陀三尊

(頬焼阿弥陀)

以前にご紹介したことがあるので、説明は省略。

今回は本堂に上がらせて頂いたので、頬焼阿弥陀像や大慈寺の

丈六阿弥陀仏頭などを間近に拝観することができました☆

「塩嘗地蔵」

山門前の道を左へ歩いて行くと、

美しい大徳寺垣のお宅

久しぶりに見たなぁ~

このあと、いよいよ朝比(夷)奈切通しへ向かいます。

ウォーキングの一番の相棒と、何度となく歩いた‘猫’の好きな道・・

今は空の上にいる彼女を偲びながら、歩きたいと思います。

(続)