JR「鎌倉」駅のすぐ近くにある「丸七商店街」。

入口は、こんな感じで

初めて入るときは、ちょっとだけ勇気が要る・・カナ?

でも入って行くと、小さなお店が普通に並ぶ商店街

・・・っていうか、マーケットと呼んだ方が似合いそう・・

思いっきり‘昭和’な 牛乳スタンドも☆

なんでも、戦後の闇市の跡なんだとか。

営業しているのはどこも、常連さんが通う人気のお店のようです。

歩いていると、なんだか楽しくなってきちゃう・・

そんな雰囲気の商店街デス☆

八幡宮境内の‘ぼんぼり’を見ながら、赤い橋を渡って

白旗神社に向かう途中に、いつも少し気になっている2つの石。

「鶴亀石」

説明板には;

「相模国風土記稿に 水をもって石面を洗う時は 鶴亀の文様が

輝きあらわれると記され 大変めでたい石である」 とあります。

いつもは乾いていて、特に変わったところもない石 と思いながら通り過ぎていましたが

今日は 誰方かが水をかけた直後だったのか、濡れて文様が出ていました~☆

鶴?

亀?

という見立てで・・・当たっているのかな?

どちらが‘鶴’で、どちらが‘亀’といった説明がないので

あくまで‘猫’の勝手な想像ですけれど・・・

鎌倉・鶴岡八幡宮の 季節の風物詩

「ぼんぼり祭」

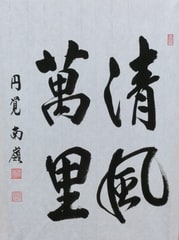

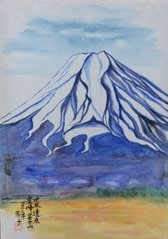

鎌倉ゆかりの方達の書画の‘ぼんぼり’が、今年もずらりと並びました。

建長寺・吉田正道師 円覚寺・横田南嶺師

寿福寺・内田穆堂師 浄妙寺・甲賀丈司師

光明寺・宮林昭彦師

養老孟司氏 鈴木英人氏

中村吉右衛門氏 中村嘉葎雄氏

山本富士子氏

大出一博氏 折原みと氏

長安 節氏

堀口すみれ子氏 真壁米子氏

昨年「尖閣死守」と書かれていたあの方のが、今年は見られませんでした。

どんな四文字が?と楽しみにしていたのに・・・

そのせいか、今年はメッセージ性のあるものが少ないように感じたな~

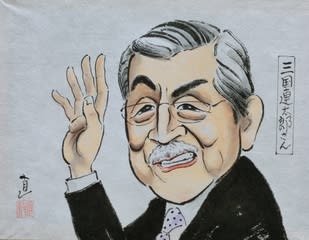

毎年楽しみといえば、この方のも☆

土田直敏氏

今年の話題といえば、やはりコレでしょう☆

大竹正芳氏 小暮郁子氏

坂井保之氏

同感デス!

鎌倉は鎌倉サ

建長寺の繁栄時には、49院の塔頭があったそうですが

現在は、12院の塔頭寺院が残っているといいます。

今回 訪ねたのも、そのうちの1つ☆ (通常は非公開)

「天津山 正統(しょうとう)院」

建長寺第14世 高峰顕日(こうほうけんにち)師の塔頭寺院。

ご本尊は、文殊菩薩像(室町時代の作)。

もとは浄智寺に「正統庵」として創建されましたが、1335(建武2)年に

師の高弟 夢想疎石によって 建長寺境内に遷されたといわれます。

高峰顕日(仏国禅師 応供広済国師)

(1241-1316)

後嵯峨天皇の皇子として生まれましたが、母親の身分が低かったため

早くに出家。 無学祖元の法を継ぎ法衣・法語を授けられたといわれます。

和歌にも秀でて冷泉為相とも交流。 『仏国禅師和歌集』を残しています。

高峰顕日坐像(国重要文化財)

生前に制作された寿像で、像内の銘から1315(正和4)年

仏師院恵により制作されたことが分かっています。

墓所は、宮内庁の管轄だそうです。

墓地の最奥に、「神雷戦士の碑」があります。

太平洋戦争終盤に、桜花攻撃に参画した旧海軍 第721航空隊(神雷部隊)の

追悼碑で、当院の住職が部隊の生存者と交わりがあった縁で、此処に建立

されたということです。 初めて耳にした話の悲惨さに‘猫’は胸が潰れそうになり

碑を撮影することができませんでした・・・

さて、気を取り直して・・

墓地には、剣花坊のお墓もありました。

井上剣花坊

(1870-1934)

山口・萩の元 武家の出身で、幼名:七郎 のちに幸一。

小学教師、新聞記者を経て新川柳の選者となり、その普及に努めました。

仮寓の建長寺で死去。

「 絶頂で 天下の見えぬ 霧の海 」 剣花坊 作

同郷の安倍首相殿、そんなことにならぬように・・・お願いしますよ!

13,418歩

三門を過ぎると、そこから仏の世界です。

両側に柏槇の古木が立ち並ぶ参道の先に仏殿があります。

柏槇(ビャクシン)

中国宋代の前庭様式を踏襲したもので、蘭渓道隆師お手植えといわれ

創建当時から760年もの歳月を物語る7本の古木のなかには、幹回りが

7mのものもあるとか。 名勝史跡・新日本名木百選に選定されています。

仏殿(重要文化財)

ご本尊 地蔵菩薩坐像が祀られています。

現在の建物は創建から4代目で、1647(正保4)年に徳川秀忠夫人

崇源院(お江の方)の霊屋造替の際、従前の建物を譲り受けたもの。

銅葺屋根の勾配や随所に補強を兼ねた銅板装飾が、豪華な印象☆

堂内の精緻な木彫装飾

折上げ格天井にも、当初の華麗さが偲ばれます。

禅寺の本尊は通常 毘盧遮那仏または釈迦牟尼仏で、地蔵菩薩は珍しいとか。

当寺境内は嘗て地獄谷と呼ばれた処刑場で、罪人の霊を弔う「心平寺地蔵堂」が

あり、その歴史を引き継いで地蔵菩薩が本尊として選ばれたといわれています。

心平寺の地蔵菩薩像は、現在も仏殿内に祀られており、地蔵堂も、横浜・

三溪園に移されて「天授院(重要文化財)」として保存されています。

法堂(はっとう・重要文化財)

本来は、住職が説法を行う場所。

現在は 千手観世音菩薩像が祀られています。

現在の建物は1814(文化11)年に上棟され、2002(平成14)年に

解体修理が完成しました。 関東で最大の法堂だといわれます。

天井画の「雲竜図」

2003(平成15)年 小泉淳作氏の作

通常 日本ではこうした龍は3本爪だそうですが、当寺の格式に合わせて

本国中国と同じ5本爪が許されているとか。(誰が許可しているのかな?)

唐門(重要文化財)

もと崇源院霊屋の前の門で、仏殿と同時期に移築されました。

2011(平成23)年に修理が完成したそうで、金ピカです

この奥にある方丈(龍王殿)には、宝冠釈迦如来坐像が祀られているそうです。

方丈背後の庭園は蘭渓道隆師の作庭と伝わり、名勝史跡に選定されているとか。

このあと、今回のもう1つのお目当ての塔頭見学に向かいます。

暑さから束の間解放されて、快適に過ごした2日間のあと

またまた炎暑が戻ってきてしまいました・・・・

でもまだまだ、こんな時期にネをあげる訳にはいきませんよ。

がんばろーーねっ!

今年創建760年 開基750年遠忌を迎えた 鎌倉五山第一位の

「建長寺」を、ガイドさんの案内でゆっくりと見学しました。

「巨福(こふく)山 建長興国禅寺」

臨済宗建長寺派の大本山で、我が国最初の禅の専門道場。

創建: 1253(建長5)年

開山: 蘭渓道隆

開基: 北条時頼

総門・三門・仏殿・法堂・方丈が一直線に並ぶ 中国・宋の禅宗寺院に

倣った伽藍配置は、現在も創建当時の面影を残しているといわれます。

総門(巨福門)

1783(天明3)年 京都に建立されてあったものを

1940(昭和15)年に移築したそうです。

総門の扁額

当寺第10世住職 一山一寧(いっさんいちねい)師の筆。

「巨」の字に筆勢により加えられている一点は、世に

「百貫点」といわれ、百貫の価があるとか。

梵鐘(国宝)

1255(建長7)年 北条時頼が「建長禅寺此処に在り」の意を込めて、関東で

当代随一の地位にあった鋳物師 大和権守物部重光に造らせたもので、

1,000人に及ぶ信者の勧募により、蘭渓道隆師が銘文を撰した大鐘。

総高 208.8cm 口径 124.3cm 重さ 2.7t

三門(重要文化財)

入母屋造り銅葺屋根 三間一戸の重層門。 桁行 13.17m

「建長興国禅寺」の扁額は、畳6畳分の大きさで後深草天皇の御筆とか。

「三門」は空・無相・無作の三解脱門の略称。 一般には「山門」と書きます。

当初の山門は創建後まもなく建立されたといわれます。 現在の三門は

蘭渓道隆師500年忌の1775(安永5)年に再建されたもの。

1954(昭和29)年 大修理とともに屋根の茅葺が銅葺になり、

1996(平成8)年にも220年ぶりの大修理が行われました。

釘を使わず、丸柱に梁を貫通させた「ヌキ」の技法で、地震にも強い造り。

じつは今回のお目当ては、三門の楼上拝観。

個人では、なかなか無い機会ですからね☆

急勾配の階段を、手摺りにつかまってそろそろと上り・・・

普段は非公開の仏像を拝観しました。

(撮影許可を頂いたので)

五百羅漢像

木彫りの原型を作ったのは、江戸仏師 高橋鳳雲。

鋳造は、栗原貞乗。 江戸・蔵前の伊勢屋嘉吉郎の

発願によって、当寺へ奉納されたということです。

1863(文久3)年 完成。

十六羅漢像

楼上から

入ってきた総門が、小さく見えます。

安永の大修理の際 タヌキが僧侶の姿に化けて浄財を募って廻ったという

言い伝えから、別名「狸の三門」ともいわれるという 楽しいお話も聞けました。

(続)

暑いですねェ~!

日本中が燃えているよう・・・

歩いている人も皆 陽射しを避け、吸い込まれるように日蔭へ日蔭へ。

‘猫’も、

深い緑に囲まれたお寺の境内を渡る風に、 ひとときの涼を求めて・・

鎌倉・比企ヶ谷の「妙本寺」

ノウゼンカズラが 今年もたくさんの花をつけました☆

まだ アジサイも・・

皆さま くれぐれもご自愛くださいね!

暑中お見舞い 申し上げます

車の流れが激しいR207を跨いで、「真名瀬」の浜に出てきました。

此処から、海岸沿いをぷらりぷらりと歩いて行ってみましょう☆

「一色海岸」には、もう海の家が・・

景色は すっかり夏ですね~

海岸からあがって・・

近くにある「葉山しおさい公園」へ。

園内の博物館で、昭和天皇御下賜の標本などを見学して

日本庭園を眺めながら、茶亭でお抹茶を頂きます。

はぁ~、ほっこり~☆![]()

元 御用邸の付属地であったと聞く広い園内の、波の音が

耳に優しいクロマツ林。 ここにもアジサイがたくさん咲いていました。

潮風が心地よい 海岸散歩でした~☆

20,876歩

JR横須賀線下りの車窓から、いつもチラっと一瞬見えるたびに

「何だろう?」と気になっていたものを、今日は確かめに行こうと思います☆

「北鎌倉」駅を出て、そのまま下りホームに沿って大船方面に歩くと

車1台がやっと通れる?ほどの 小さな素掘りの隧道。

予想外に長いホームに沿って なおも歩き、

やっと途切れたと思った その先に・・

これです、コレ! いったい何?

中華風の模様が描かれている朱塗りの隧道。

正面上部に右書きで「好好洞」、右側に「好々亭門」、左側に「御会席成吉思汗料理」と。

お尋ねしたところによると、昔この奥に「好々亭」という料亭があったそうで

その名残の門とか。 今は料亭は無く、住民の方達が利用する通路だそうです。

ギモンが解けて、あースッキリした~

てことは、通り抜けOKってことね☆

では‘猫’も、通り抜けて行ってみまっす!

30歩ほども歩くと抜けられる短い隧道でした~

抜けた先には、山を背にした家並み。

緩坂を 右に上って行くと、右側の少し高くなった所に

庚申塔群

「市指定有形民俗資料 庚申塔(寛文五年銘)一基」と書かれた

標柱があるだけで・・・ どの庚申塔がそれなのか・・?

コレかな??

坂に戻って上りつめた所は、神社の境内でした。

「八雲神社」

足利公方を補佐した上杉家が京都の祇園大神を

勧請したと伝わる、山ノ内の鎮守だそうです。

向拝に 琴を弾く天女の木彫

境内左手に一段高い広場

正面の碑銘「大己貴大神 国常立尊御嶽大神 少彦名大神」

左側の碑銘「清瀧不動尊」 右側に「安部晴明神君」の木札

説明板は特にありません・・

観光客が訪れるような場所ではないのかもしれませんね。

お社の前から北鎌倉の街が一望。 先程歩いてきた線路沿いの道に

石段が伸びています。 神社の下を通る、あの道が「宮下小路」。

お社の裏の道を、もう少し歩いて行ってみましょう☆

「大機山 雲頂庵」

雲頂庵の長い土塀に沿って石段を上っていくと・・

「白雲庵」

そして・・

「伝宗庵」 「富陽庵」

と、円覚寺の塔頭寺院が続いていますが、いずれも非公開のようです。

どの辺りからか、もう円覚寺寺域なのですね。

12,874歩

では、あらためて「円覚寺」。

とても広く、すべてをご紹介しきれませんが・・

石段を上り、総門をくぐります。

まず正面に、堂々たる「山門(三門)」

山門に揚げられている大きな扁額

正式名称は 「瑞鹿山 円覚興聖禅寺」

臨済宗円覚寺派 総本山

開山: 無学祖元

開基: 北条時宗

創建: 1282(弘安5)年

そして「仏殿」

仏殿天井に、大きな龍

天井近くを、ツバメが何羽も啼きながら飛び交っていました。

仏さまに見守られて、巣も安全でしょう・・

仏殿の西側に、「選仏場」

座禅堂 1699(元禄12)年 建立

薬師如来立像(南北朝期)が祀られています。

「居士林」

在家修行者の座禅道場

現在の建物は、東京・牛込の柳生道場を 1928(昭和3)年

柳生徹心居士の寄進により移築したものだそうです。

あ、咲いてました! イワタバコ☆

もう、そんな季節なんですね~

「舎利殿」

源実朝が中国能仁寺より請来した仏舎利が納められています。

この奥に、当寺で現存する建物では最古の 禅宗様式

こけら葺き二層屋根の木造建築(室町期)。 国宝

「佛日庵」

開基 北条時宗の廟所

時宗・貞時・高時の木像が祀られています。

「白鹿洞」

落慶当日、洞内より一群の白鹿が現われて開山国師の法筵に

列したという故事が伝わっていて、山号の由来となっています。

約6万坪といわれる境内に 現在でも10数もの塔頭寺院が並び、歩くだけでも大変です。

ほんの駆け足のご紹介になってしまいました。 また折に触れて、少しずつ・・・

昨日に続き、貴重な晴れ間デス

この時期、これから徐々に シゴトで多忙になると分かっているので

「今のうちに・・」という気持ちもあって、今日も歩きに出かけます。

久しぶりに 小路歩きを楽しもうと、鎌倉にやって来ました。

「由比ヶ浜大通り」に面した 長谷の「のり真安齋商店」横の路地を入ります。

この道は、長谷から鎌倉駅への戻り道に 時々利用させてもらっています。

黒板塀や竹を並べた塀があったりして、なかなかいい雰囲気☆

暫く行くうちに 道幅は段々広くなり、

左手の塀越しに、チラリと・・

そのうちに、すっかりひらけた通りになりました。

この辺りは「大谷戸」というようです。

このまま直進すると、市役所通りの「長谷大谷戸」交差点になり

右に行けば鎌倉駅に行けます。 今日もその予定だったのだけど・・

左手奥に、ふと目に入った道標

「浅間神社入口」

ちょっと寄ってみましょうか☆

人家の裏の階段をジグザグと上って行くと、石の鳥居と小さなお社

「浅間神社」

由緒書きらしい立札も見当たらず 詳細はわかりませんが、何でも

もと大仏坂にあったのが、此処に遷されて100年近くになるとのこと。

境内の大きなクスノキに、こんな札が・・

このルートはまだ、歩いたことがないなぁ。

行ってみようじゃありませんか☆

と、いうことで・・急遽ハイカーに変身。

今日は 街歩きの靴だけど・・

何と、いきなり藪こき・・・

最近歩いた人はいないんじゃないか というような細い道を上ります。

そろそろマムシも出てくる季節だし・・・引き返そうかナ~と思い始めた頃

やっとハイキングコースのメインルートに出ました。 ホッ!

ああ、この道なら知ってる~☆

行き会うハイカーさん達と、たくさん「こんにちは~」を交わしながら~♪

「葛原岡」に到着しました。 海棠や椿の花がいっぱい!

思わぬ展開になったけど、風来坊‘猫’の予定は いつも未定だ~

19,884歩

まずは、「下社」に参拝して

赤い幟と鳥居が並ぶ参道を進みます。

鳥居の脇には、狐の石像が何体か蹲っています。

あ、子連れの母さん狐 なぜか 恥じらう?狐さんも

石段を上がって鳥居をくぐると、

「佐助稲荷神社」

創建: 建久年間(1190~1199)

祭神: 宇迦御魂命(うかのみたまのみこと)

大己貴命(おおむなちのみこと)

佐田彦命 大宮女命 事代主命

源頼朝(佐殿)が伊豆に流されていたとき、夢で翁に化身した稲荷神に

挙兵を勧められ 源氏再興を助けられたことに感謝して建立されたとか。

境内に「霊狐泉」

ここ佐助の稲荷山は、古くから麓の田畑を潤す水源でした。

洞の中に、今も清水が湧き出ているようです。

さらに、「本殿」と書かれた案内札に従って石段を上ると

たくさんの絵馬や白狐像が並んでいます。

更に更に、左手の石段を上がって

神社の裏山へと上っていくと、「大仏ハイキングコース」につながります。

お天気もいいことだし、もう少し足を伸ばしてみましょうか☆

(続)

年が明けてから 最初の鎌倉散歩です。

久しぶりに、小路歩きを楽しもうと思います☆

まずは お腹を満たしてからネ

「鎌倉」駅西口を出て数分、新装なった蕎麦処「五島」へ

すっかり現代風のお店に変わってしまって残念だけど・・

細めでコシのある蕎麦は やっぱり美味

せいろ蕎麦 ¥700

さて、出かけましょうか☆

左右にハイソな邸宅が並ぶ 緩やかな坂道を上って行きます。

やがて石畳の道になり、上りきった御邸の門前に

鳥居が・・??

嘗てこの辺りには、徳川家に仕えた刀工 山村綱広の屋敷があって

「綱広ヶ谷」と呼ばれ、屋敷神として稲荷社が祀られていたそうです。

鳥居は、その名残だということです。

更に 谷戸の奥へと進んで行き・・

30歩ほども歩けば抜けられる 小さな隧道を抜けて

鎌倉の谷戸の雰囲気を楽しみながら・・

「佐助隧道」を通って

この辺り、明治の頃「貉(むじな)ヶ谷」と呼ばれた草深い谷戸の

面影も残しながら、道の左右に人家が建ち並んでいます。

「佐助川」という小川沿いに 右の方へ歩いて行くと、

Y字に分かれている道の角に 石の道標。

右は「銭洗弁天」へ通じる道、左は「佐助稲荷」への道。

今日は、左の方へ行ってみましょう。

道々 塀好き‘猫’の目を楽しませてくれます ♪

やがて小路の向こうに、お稲荷さんの赤い幟が見えてきました。

(続)

まだちょっと歩き足りない気がして

大町の方へ、ぶらぶらと行ってみました。

大町の四つ角を過ぎて海の方へ向かうと、JRの踏切の手前に

「辻薬師堂」

1190(建久元)年に源頼朝が二階堂に建てた「東光寺」にあったものだとか。

その後 名越の「長善寺」に移され、寺と共に大町に移転してきましたが寺は

焼失。 お堂だけが残り、JR横須賀線工事の為 現在地へ移されたそうです。

お賽銭をあげると、暗い堂内が20秒間点灯します。

行基作ともいわれる平安後期の木像 薬師如来立像や江戸時代の木像

日光・月光菩薩立像、鎌倉時代の十二神将像などが安置されていますが

本物の像は、「鎌倉国宝館」に収蔵されているということです。

(レプリカとのことなので  )

)

薬師堂のほぼ向かい側に

「法華山 本興寺」

日蓮宗のお寺で、「辻の本興寺」と呼ばれています。

創建: 1336(延元元)年

開山: 日什上人

開基: 天目上人

この地は日蓮上人が辻説法を行った場所の1つとされ、上人没後も

弟子の天目上人が辻説法を続け、寺を建立したといわれます。

後年 徳川家康の怒りを買って廃寺となりましたが、

1670(寛文10)年 日逞上人により再興されたとか。

境内に、こんな個性的な木を発見! クスノキかな?

ほかにも、大きなお乳のイチョウの巨木がありました。

本堂前のサルスベリの木は、花の季節は見事でしょうね~

この辺りは旧町名を「辻町」といったそうで、「辻の薬師」や

「辻の本興寺」という呼び名に その名残をとどめています。

さて、目標歩数をクリアしたので ぼつぼつ戻りましょう。

帰り道に、いつものようにお参りして行こうと

「大巧寺」さんへ

普段は閉まっている本堂の扉が 今日は少し開いていて

外からですが、内部を拝観することができました☆

とても色鮮やかな格天井

最後に良いものが見られて、今日はいい日だったナ~☆

16,024歩