鎌倉の夏の風物詩「ぼんぼり祭」が 今日6日から始まりました。

「鶴岡八幡宮」で 立秋の前日から3日乃至4日間行われる神事の期間中、

鎌倉ゆかりの著名人による献灯約400点が 参道にずらりと並びます。

今日6日(立秋の前日)午後から行われる「夏越祭」は、夏の邪気を祓う神事のあと

健康を祈願して 茅の輪くぐり。舞殿で 巫女さん達による夏越の舞が奉納されます。

茅の輪制作中☆

7日(立秋)の「立秋祭」は、実りの秋の到来を奉告する神事が執り行われ

神前に 宮内で育てられた鈴虫が供えられるそうです。

9日は「白幡神社」で「実朝祭」が行われます。源実朝公の誕生日に

その遺徳を偲び、短歌会が催されるということです。

白幡神社

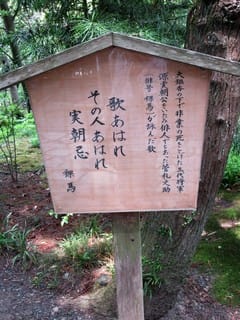

歌碑

「大銀杏の下で非業の死を遂げた 三代将軍源実朝公をいたみ

俳人でもあった菅 礼之助(俳号 裸馬)が詠んだ歌

歌あはれ その人あはれ 実朝忌 」

まずは 本殿に参拝して☆

銀杏の若木も 大分伸びてきましたね。

ぼんぼりのご紹介は 次回に☆

遅まきながら・・

人混みが苦手な‘猫’は、 大方いつもこんな時期になって

もうそろそろいいでしょう と初鎌倉詣で

まず「大巧寺」さんへ

今年も、綺麗な花を たくさん見させてください!

椿の花が少し見られました。

大神楽

荒獅子

ソシンロウバイが咲きだしています☆

真っ赤なイイギリの実

八幡宮にお参りして・・

そのあと、境内にある「鎌倉国宝館」へ入ってみました。

「氏家コレクション」の肉筆浮世絵展

館内撮影不可のため ご紹介できませんが、葛飾北斎・菱川師宣・

喜多川歌麿・歌川広重・司馬江漢などの肉筆画が展示されていて

当館所蔵の「北斎漫画(一部)」を見ることができました☆

同時展示の仏像展では、当八幡宮の「弁財天座像」も。

1266(文永3)年制作 木造

重要文化財

鎌倉の紅葉狩り、〆は やっぱり此処でしょう☆

「通玄橋」を渡り、更にその奥へ。

石段を上って行きます。

その名も 紅葉ヶ谷の「瑞泉寺」

紅葉と梅の美しいお寺です。

たくさんのカメラマンさんが、ベストショットを狙っています。

‘猫’も、後ろの方から 遠慮がちに・・

「 紅葉は 一葉もおかず 火の如し 見事見事と 我は見惚れぬ 」

尾山 篤三郎

今度は ウメ・マンサクの頃に、また訪ねたいナ

鎌倉の紅葉は もう終わってしまったかなぁ・・と

思いながら、今年最後の鎌倉散歩に出かけました。

毎年 紅葉の季節には訪ねる「妙本寺」

ピークは過ぎているけれど・・

よかった、まだ少し残っていました~

鐘楼辺りが いちばん綺麗です

ピーク時はいつも 大勢のカメラマンが並んでいますが、

さすがにもう 今日あたりは、チラホラと数人だけ。

静けさを取り戻した いつもの妙本寺でした☆

大勢の観光客の流れに混じって、さらにぶら~りと☆

この辺りで ひときわ見事な紅葉が見られるところ、即ち

紅葉狩りの観光客が たくさん集まるところへやってきました。

なるべく他人様を撮らないように とは思うんだけど・・・無理だヮ

右も 左も 紅葉☆

お、鎌倉武者?を発見~

此処でも 何かの撮影のようですが・・

何で 鎧着て篭背負ってるのかな?

返り咲きのカイドウ(海棠)

フユザクラ(冬桜)も

家を出るときには晴れていたのに、だんだん雲が出てきて

すっかり曇り空になってしまいました。

でも、土の道を歩くのは やっぱりいい気持ちデス

「化粧坂」を上って、頼朝さんにご挨拶して行きましょう。

「源氏山公園」

今日も たくさんの人が・・

紅葉も 山茶花も 公孫樹も 揃い踏み☆

山々も すっかり色づきましたね

(続)

鎌倉から紅葉の便りが届きました

では、紅葉狩りに ぶら~りと☆

わぉ!

「海蔵寺」

門前の紅葉が綺麗~

<オマケ>

おや、見たことある あの ちょっと猫背の人・・?

TVか何かの収録のようでした (遠くから盗み撮りしちゃった  )

)

(続)

鎌倉・二階堂にある「永福寺跡」の史跡復元が進み、

このほど整備が完了したと聞いて 訪ねてみました。

「永福寺」は、源頼朝建立の三大寺院のひとつとされる大寺院でした。

(説明板のCGによる想像図)

1189(文治5)年に奥州藤原氏を攻めた頼朝は、平泉の中尊寺や毛越寺に

感銘を受け、源義経・藤原泰衡をはじめ多くの死者の霊を供養するために寺の

建立を思い立った・・とは表向きで、権勢を誇示する狙いがあったといわれます。

1191(建久2)年に着工し、翌年にはほぼ完成した壮麗な伽藍は

1405(応永12)年焼失、室町時代に廃絶してしまったそうです。

以前 訪ねた時はまだ整備工事中でしたが、今回は池や鑓水も完成し

要所要所に説明板が立って、全容を想像しやすくなっていました。

(説明栞より)

説明板には発掘当時の写真もあって、興味深く見学してまわりました。

二階堂跡

(説明板より)

三堂の中心の仏堂で、正面 約19.6.m 奥行 約17.6m 周囲に2.4mの

裳階(もこし)を付けた本瓦葺であったと考えられています。基壇は

正面 約22.6m 奥行 約20.6m 推定高さ70cmの全国的にも珍しい木製。

正面と両側面に階段があり、釈迦如来像が祀られていたようです。

阿弥陀堂跡

(説明板より)

二階堂の南側の脇堂で、正面 約16.7m 奥行 約12.7m 本瓦葺き。木製

基壇は 正面 約19.2m 奥行 約15.3m 推定高さ 54cm。周囲に縁と

雨落ち溝、正面に階段が確認されています。

薬師堂跡

(説明板より)

二階堂の北側の脇堂で、構造は阿弥陀堂とほぼ同じ。

堂前の池と橋

(説明板より)

池は南北に約200m 東西に約70mの瓢箪型。復元された池の

大きさは創建時より縮小されています。架けられていた橋は、

幅 4.8m 推定長さ35mの反り橋であったと推定されています。

橋跡

発掘時の橋脚

(説明板より)

薬師堂から北翼廊、阿弥陀堂から南翼廊が伸び、いずれも板敷で

それぞれの先端は、寺院建築には珍しい釣殿だったと考えられています。

釣殿跡

(説明板より)

鑓水跡

北翼廊北側に、長さ約35m 幅約1.8~3m 深さ約20cmの素掘りの溝が発掘されました。

(説明板より)

嘗ては 一面に萱が生い茂っていましたが

このような史跡公園に変貌しました☆

「東慶寺」の近くにある ‘猫’の好きなお寺へ。

惣門(高麗門)

「寶所在近」の額が掲げられてあります。

門の手前 左側に、鎌倉十井の一つ「甘露の井」

趣ある鎌倉石の石段を上って行くと

唐様の鐘楼門

門は 2007(平成19)年に再建されたものですが、

花頭窓の二階に吊られている梵鐘は 1649(慶安2)年製。

ススキとハギに 秋の気配

仏殿(曇華殿)

阿弥陀・釈迦・弥勒の木造三世仏坐像(室町中期の作)が祀られています。

「金宝山 浄智寺」

臨済宗

鎌倉幕府の五大官寺「鎌倉五山」の第四位。国指定史跡。

創建:1283(弘安6)年

開山:兀庵普寧・大休正念

(准開山:南海宏海)

北条時政三男 宗政の菩提を弔うため、宗政夫人が一族の助けを

得て 幼少の子息 師時を開基として興したと伝えられます。

茅葺屋根の書院

ハナトラノオ(カクトラノオ)が色を添えています。

緑濃い境内を巡っていくと

横井戸 やぐら

用水を溜めておくため掘られたようです。 住居→墓所→倉庫に使用されたものとか。

洞窟の中に 布袋さまの石像

大きなお腹を撫でると、福が授かるそう。

たくさん撫でられて、すっかり色が変わっていますね。

フジバカマ(藤袴) ヤブラン(薮蘭)

曇華殿前に、ギンナンがたくさん落ちていました☆

タマアジサイ(玉紫陽花)

北鎌そぞろ歩きは、もう少し続きます☆

台風5号が置いて行った炎暑のなか、

鎌倉・鶴岡八幡宮の夏の恒例「ぼんぼり祭」を見てきました。

(昼の部ですけど・・笑)

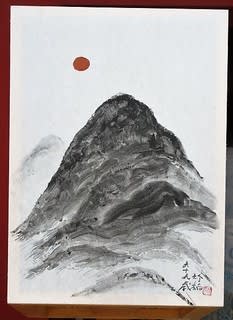

数多くのぼんぼりを ひとつひとつ楽しく拝見して廻りました。

印象に残ったうちの幾つかを、ご紹介しますね☆

まず、随身門の左右に

一段高く、お二方のぼんぼり

奥谷 博氏(洋画家) 鈴木竹柏氏(日本画家)

白寿の鈴木画伯、スゴイです!

鎌倉ゆかりの多士済々の方達の書画を、以下 順不同で

養老孟司氏(解剖学者)

森本公誠氏(東大寺) 狭川普文氏(東大寺)

上野道善氏(東大寺)

柴田哲彦氏(光明寺) 筒井寛昭氏(東大寺)

横田南嶺氏(円覚寺) 甲賀丈司氏(浄妙寺)

佐藤孝雄氏(考古学者) 堀口すみれ子氏(詩人)

こうした方々の書は 拝見の機会がなかなかないので、毎回とても楽しみです

佐藤平八氏(日本画家) 大竹五洋氏(日本画家)

村田林藏氏(日本画家) 中島千波氏(日本画家)

色彩が美しい優雅な絵☆

志村幸男氏(洋画家) 坂井教人氏(友禅作家)

真壁米子氏(書家) 矢萩春恵氏(書家)

今年は誰かな~と、想像が楽しい・・あ、やっぱりネ

土田直敏氏(漫画家)

鈴木英人氏(イラストレーター) 竹中直人氏(俳優)多摩美出身

毎回楽しい猫たち

滑川公一氏(イラストレーター)

青山亘幹氏(日本画家) 前島秀章氏(彫刻家)

片岡華陽氏(日本画家) 中村鳳男氏(日本画家)

今年は曽我兄弟の仇討ですね。

小澤柏光氏(日本画家)

福井良宏氏(日本画家) 狩野紘信氏(日本画家)狩野派13代

大竹正芳氏(日本画家) 富樫一水氏(友禅作家)

折原みと氏(漫画家)

「ぼんぼり祭り」は、9日「実朝祭」が最終日です。

鎌倉・佐助の谷戸奥に、欝蒼とした木々に包まれて

幾重にも立ち並ぶ朱塗りの鳥居。

「佐助稲荷神社」

創建: 建久年間(1190~1199)

祭神: 宇迦御魂命(うかのみたまのみこと)

大己貴命(おおむなちのみこと)

佐田彦命 大宮女命 事代主命

源頼朝(佐殿)が伊豆に流されていたとき、夢で翁に化身した稲荷神が

挙兵を勧め 源氏再興を助けたことに感謝して建立されたと伝わります。

それとは別に、こんな伝説も・・

その昔 源十朗という魚売りがおりました。ある日 売り荷を担いで由比ガ浜を

歩いていると、犬に追われた一匹の狐が逃げてきて 源十朗が背負った荷籠に

飛び込みました。憐れに思った源十朗は 犬を追い払い狐を助けてやりました。

その晩 夢に狐が御礼に現われて言うには;

「源十朗 日来の所作を止め 左介谷に於て蘿葍を作り給わば、大なる幸あらん」。

そこで

源十朗はお告げ通り魚売りをやめ、左介谷で蘿葍(らふく)=大根を作り始めました。

その年の冬 鎌倉中に疫病が大流行して人が次々死んでいきましたが、ある人が

夢で「左介谷の源十朗が作る蘿葍を買って食べれば病が治る」と告げられました。

この話が鎌倉中に広まり、皆競って源十朗の蘿葍を買って食べ 病が治ったので、

次第に蘿葍の数が減り 値段が高騰したため 源十朗は忽ち大金持ちとなり、

お狐サマの教えのお蔭だと お社を建立して稲荷明神をお祀りしましたとさ。

( 佐助稲荷霊験譚 )

この話には まだ続きがあるようですが・・

境内の至る所に 奉納された白い狐の置物が置かれた独特の雰囲気から、

そんな事も もしかするとあったかも・・ふとそんな気にもなる神社です。

「池子の森自然公園」の池子側出入口に、3階建の建物。

「池子遺跡群資料館」

米海軍家族住宅地区造成に先立ち 1986(昭和61)年に実施された環境調査で

見つかった出土品などを、3階展示室で見ることができます。(入場無料)

撮影OKとのことで、さっそく展示室へ。

ほかに見学者の姿はなく、時代毎に分類展示されている品々を

添えられた解説を読みながら ゆっくり見学して廻りました。

《シロウリガイの時代》

シロウリガイは 深海底の地殻の割れ目に生息する「生きた化石」。

現在も日本海周辺で見ることが出来るそうです。

シロウリガイ類化石地層断面

池子のシロウリガイ類化石は、440万年前 古相模湾の水深1,000mに

群生していましたが、海底地滑りで砂泥と共に深海に堆積し堆積岩を

形成したと考えられます。 その後 海底の岩盤が地殻変動によって

隆起し、約50万年前に地上に現われたものです。(資料館栞の説明文)

(下はパネル写真)

《旧石器・縄文時代》

縄文前期頃までの遺物はあまり出土せず、約3,000年前に海岸線が

退き陸地が広がったのに伴い、人々の活動範囲が広がったようです。

独鈷石

緑色片岩 製

用途は不明ですが、呪術的な道具と考えられています。

《弥生時代》

人々は川近くで生活し、川底から木製農具が多数出土している

一方 鹿骨の釣針なども見つかり、半農半漁の暮らしが窺えます。

広鍬 叉鍬

アカガシ亜属 製

銛

鹿角 製

火きり臼

カヤ 製

火きり臼の窪みに木棒をあて回転させると、摩擦で煙と

木屑が出て木屑に着火し、火種が出来るという仕組み。

この時代の生活は 自然の力の影響を受け易い不安定な

ものだったため、呪術や祭祀が大変重要だったようです。

卜骨

猪(左)・鹿(右)肩甲骨 製

先端を焼いた棒を骨に押し当て、表面に生じたヒビ割れや

焦げ具合によって 吉凶を占っていたといわれます。

高杯 小型鉢

内外を赤彩し、脚部や外縁などに縄目模様が見られます。

組み合わせ式高杯脚部

ケヤキ 製 イヌガヤ 製

脚部の上・下・杯部をはめ込む部分には、其々丁寧な細工が施されています。

弥生中期以降は土器の高杯が増え、木製は出土数が少なく珍しいそうです。

《古墳時代》

勾玉・剣・鏡などが多数出土しており、このような非実用品が盛んに

使われたことから、何らかの儀式が行われていたと考えられています。

はそう

古墳時代に 渡来人により大陸から伝えられた須恵器の器のひとつ。

胴部に穴があり、上部から液体を入れ この穴に 節を除いたストロー

状の竹を挿して注ぐもので、祭祀に使われたと考えられています。

《奈良・平安時代》

この時代の竪穴住居や掘立柱建物の跡が見つかっています。

また 文字を墨書した土器・木履・鞍の一部と思われる木製品・

帯金具などが出土し、有力者の存在を示すものとされています。

木履(ぼくり)

クスノキ 製

長さ25cm 内法22.5cmの木靴です。

《中世・近世》

山裾の崖面に「やぐら」と呼ばれる石窟遺構が多数発見されています。

また近世の建物跡や井戸の遺構が検出され、ムラの様子が窺えます。

第3号やぐら発見時の様子

(パネル展示)

一部崩壊していましたが 五輪塔が横に3基並び、それが

4列あったものと思われます。ほかにカワラケ片が多数。

遺跡群の発掘調査で検出された 嘗てこの地に暮らした人々の生活の

痕跡の一端に触れることができて、興味深くおベンキョウしました☆

1年前からずっと気になっていた場所へ行ってみました。

「池子の森自然公園」緑地エリアは、

昨2016年3月に土・日・祝休日限定で開園されました。

(市HPより)

戦前は民家があったその一帯は 1938(昭和13)年に旧日本海軍の

弾薬庫に、戦後は米軍接収地になり立入りが禁止されてきました。

長い長~い接収地返還要求運動の末、2014(平成26)年に40haが

日米共同使用となり、2015(平成27)年に市の管理となりました。

数十年間 人の手が入らなかったため 貴重な自然が残っており、

現状を極力変えない方針のもと 整備が進められているとのこと。

JR「逗子」駅西口から「久木側出入口」まで 徒歩で約20分。

「久木側出入口」から入って行きました。

どんな世界が広がっているのか、ワクワク

いきなり広~~い芝生広場と、幅広い道路が1本。

ファミリーピクニックに最適な空間です☆

正面の芝生広場の先には 細い小川。

季節になると、ゲンジボタルやヘイケボタルが

見られるそう。手付かずの自然がある証しですね。

流れの先に 池があります。

ここには メダカやクロヨシノボリが生息しているそうで、

外来種などから保護するため 立入りが制限されています。

池に沿って広い道路を左へ進んで行くと、崖のあちこちに

中世のやぐら跡らしき横穴がいくつも見られます。

やがて、突き当りにゲートが。

此処から先は 米軍用地のようで、立入禁止になっています。

では 廻れ右して来た道を戻り、今度は反対方向へ行ってみましょう。

トンネルが見えてきました。

これを抜けると、「池子側出入口」になります。

その前に・・

建設中の建物の先で、左へ入って行ってみましょう。

土に埋もれかかった古い鉄路が続いています。

旧日本軍が敷設したものだそうです。

鉄路の先は広場、その先は立入禁止になっていました。

元の道路まで戻り、今度は道路の右側へ入ってみましょう。

散策路になっているようです☆

散策路というより、結構急な勾配の山道!

道の両側には シダ、アオキ、スミレ、ウラシマソウ等々・・ホント自然がいっぱい☆

あ、ニリンソウが咲いていますよ♪

山道を上って下って 約15分。

突然 巨大な石が目の前に現われました~

「シロウリガイ類化石層」

当地の丘陵から採集されたシロウリガイの化石層です。

今から約300万年前 この一帯は 水深約2000mの深海底で、そこには

海底から湧き出すメタンなどを栄養とする生物が生息していたそうで

その代表的なモノが このシロウリガイ類なんだそうです。

地殻の変動や生物の進化など、自然の驚異を物語る貴重な標本です。

テニスコートのフェンスに沿って坂を下って行くと 「池子側出入口」。

すぐ先の左側は、米軍住宅の入口。

「IKEGO HEIGHTS FAMILY HOUSING」の文字が見えます。

ここから 徒歩約8分で、京急逗子線「神武寺」駅に着きます。

18,445歩

「瑞泉寺」から帰り道の途中「永福(ようふく)寺跡」で

公園整備が 今も続けられています。

「永福寺」

復元想像図(説明パネルより)

源頼朝が 奥州平泉で見聞した「中尊寺」二階堂大長寿院・「毛越寺」を

模して1194(建久5)年に完成させた、頼朝が建立した三大寺院のひとつ。

1405(応永12)年 焼失後は再建されることなく、江戸初期 廃絶しました。

推定復元図 (説明栞より)

前面に池を配して中心伽藍の阿弥陀堂・二階堂・薬師堂が一直線に廊で

繋がり、L字型の翼廊を配し 南北130mに及ぶ大寺院だったようです。

鎌倉市が 1967(昭和42)年度から土地買収を進め、1981(昭和56)年から

発掘調査を行うなど、国・県・市による復元事業として 史跡公園の

整備工事が 現在も続けられています。

出土した鬼瓦

(説明栞より)

現在の様子

中心伽藍の基壇

盛り土をして固め、礎石を埋め込んであります。当時の礎石は

土中に埋め戻され、本物を模した安山岩のレプリカを配置。

池

現在はほぼ砂地ですが、将来的には水を満たす予定だそうです。

裏山に続く遊歩道が出来ていたので、途中まで上ってみると

全体の様子を見渡すことができました。

今日は、池の北側で 作業がされているようでした。

毎秋「獅子舞」の紅葉を見に行く途中にあった 一面オギが茂る枯野原が

大変身していく様子を、これからも注目していこうと思います。

駅へ戻る途中 「鎌倉宮」に寄ると、

紅白の梅が 綺麗に咲いていました☆

18,742歩