補陀洛寺から右手に伸びる路地に入ると、突き当たりは墓地。

行き止まりかと引き返そうとすると、右の方から人が現れました。

どうやら、どこかへ通じる路地のよう・・ 行ってみましょう☆

墓地の角を曲がると・・

きゃぁ、ホントに人一人がやっとの幅!

本日最狭の路地~

左が墓地 大津垣☆

この辺りは、最近ではあまり見られなくなった趣のある生垣や

板塀、趣向を凝らした竹垣など思いがけない出会いがいろいろ

あって、古都の‘小路歩き’をひときわ楽しいものにしてくれます。

気儘にぐるぐる歩き回るうち、ふと目に留まった四つ目垣の家。

表札を見て、あ、と思い出しました~

この辺りにあると聞いていましたが、此処がドイツ文学者で

『ビルマの竪琴』の著者 竹山道雄氏(1903-1984)のお宅ですね。

表札はその儘になっていますが、空き家・・?

竹山邸の前の道を、山と反対の方向へ行くとバス道に出ました。

これを左へ行くとすぐに、見覚えのあるお寺の総門。

「天照山 蓮華院 光明寺」

浄土宗の大本山です。

創建: 1243(寛元元)年

開山:然阿良忠上人(記主禅師)

開基:北条経時(第4代執権)

本尊: 阿弥陀如来像

江戸時代 徳川家康が、浄土宗の学問所として関東18檀林を

定めたとき、その首座となっておおいに繁栄しました。

総門・山門・千手院・蓮乗院・大殿・開山堂・鐘楼・客殿など。

後花園天皇ご真筆の扁額

一部改修中で、古代蓮で有名な庭園は拝観できませんでしたが

海に向かって建つ堂々たる大寺の風格と、誰でもご本堂に

上がって拝観できるおおらかな雰囲気が好きです。

「三尊五祖の石庭」

総門の脇に書かれた文言がいいですね。

「南無阿弥陀仏 子供叱るな来た道じゃもの 年寄笑うな行く道じゃもの」

今回の探検‘小路歩き’は、この言葉をゴールと致しましょう☆

20,237歩

さて、‘小路歩き’の続きに戻りましょう。

‘猫’と一緒に探検している感覚で、どうぞ!

妙長寺門前のバス通りを、材木座海岸の方へ歩いていると

右側に、長さ1m余の小さな石の欄干と大きな碑。

「乱橋」碑

『吾妻鏡』などの記載では「濫橋」とか。

年代的に真偽のほどは分かりませんが、新田義貞の鎌倉攻めの折

北条軍がこの橋の辺りから崩れ始めたからだと伝えられています。

碑文には、この橋は「鎌倉十橋」のひとつに数えられ、橋の南方に

連理木があることで有名で、1248(宝治2)年6月の記録にこの橋の

辺りに雪が降り、霜のように白く積もったと書かれているそうです。

その先の「五所神社前」バス停を過ぎて左の小路を入ると、

先日ご紹介した「五所神社」の前に出ます。 社前を左に行った先に、

「随我山 来迎寺」

時宗のお寺です。

創建: 1194(建久5)年

開山: 音阿上人

本尊: 阿弥陀三尊像

嘗て源頼朝が、源氏再興に尽力した三浦大介(おおすけ)義明の

菩提を弔うため建立した「能蔵寺(真言宗)」が前身で、のちに改名改宗。

ご本尊の阿弥陀如来は、義明の守り本尊といわれます。

「三浦義明・多々良三郎重春供養墓」

五所神社前に戻り、海(南)に向かって歩いて行くと

「弘延山 実相寺」

日蓮宗のお寺です。

創建: 1284(弘安7)年

開山: 日昭上人

開基: 風間信昭公

本尊: 一塔両尊四士

日昭上人は日蓮上人の直弟子で、曽我の仇討の工藤祐経の孫にあたり

祐経の屋敷跡に寺院を建立したと伝わります。 風間氏は越後の太守。

バス通りと平行に通っているこの道が、何ともいい雰囲気です☆

前回この辺りを訪ねたとき、いかにも鎌倉らしい趣を感じました。

嘗てこの辺りには、多くの寺が伽藍を連ねていたそうです。

広い庭に、松や梅など樹木の植栽が多いお宅が並んでいます。

竹穂垣のお宅

黒板大和塀のお宅

小路の突き当たりに、可愛らしい祠がありました。

「駒形稲荷社」

もとは、駒形屋という質屋さんの屋敷神だったようです。

小路は、左の方へ続いています。 行ってみましょう☆

路地の先を更に右へ入って行くと、

「南向山 帰命院 補陀洛(ふだらく)寺」

真言宗のお寺。

創建: 1181(養和元)年

開山: 文覚上人(伝)

開基: 源頼朝(伝)

本尊: 十一面観世音菩薩像(平安期)

もとは七堂伽藍の大寺だったそうですが、度々火災や竜巻に遭い寺歴は不明。

別名「竜巻寺」とか。 源頼朝が、祈願所として建立したと伝わっています。

寺宝に文覚上人書と伝わる頼朝位牌・自作と伝わる頼朝像・平家の赤旗など。

門に「山内不幸」と。 お寺にご不幸があったようでした。

以前 補陀洛寺を訪ねたことはあるのですが、周辺は未知の世界。

今日の歩数は超えたけれど、あと少しだけ歩いてみることにしましょう☆

子供の頃によくやった、分かれ道に立てた棒切れの倒れた方へ

どんどん歩いて行く、という遊びが思い出される路地歩きです

思えば平和な時代だったんだなぁ~なんて、しみじみ・・・(笑)

(続)

先日「汐神楽」の帰りに五所神社を訪ねた際、周辺の小路の

雰囲気に興味をひかれたので、もう一度歩いてみようと思いました。

鶴岡八幡宮から真直ぐ海へ伸びる若宮大路の

「下馬交差点」を過ぎた辺りに、小さな石の橋。

「琵琶橋」

今まで見過ごしていました・・

若宮大路の二の鳥居~一の鳥居は「琵琶小路」と呼ばれ

道筋に弁才天を祀る祠があったようです。 名前の由来は

その祠を避けて道が琵琶のように湾曲していたからだとも、

弁才天が琵琶を持っていたからだともいわれます。 古来

八幡宮参道を維持する重要な拠点とされ、嘗てはここに

擬宝珠の付いた朱塗りの橋が架けられていたそうです。

ウバメガシの生垣が素晴らしい「鎌倉女学院」の角を左へ・・

観光客はあまり歩いていない道になってきました。

生垣の終わった先にある小橋は、

「閻魔橋」

下を流れるのは「閻魔川」で、川岸に閻魔十王堂が

あったようですが、詳細はよく分かりません。

連子格子が美しい、江戸商家のような建物がありました。

美術ギャラリーのようですが・・

二階の木製看板には「竹腰酒店」の文字。

年配の人なら多分ご存知と思いますが、

TV体操の故・竹腰美代子さんのご実家だそうです。

* mitchさんから 下記のご指摘を頂きました。 ありがとうございます!

「元 ’ 竹腰酒店 ’ は 竹腰美代子さんの親戚で、竹腰美代子さんの

ご実家は逗子市で 炭とか練炭などの元・燃料店でした。」 とのことです。

( 2019.12.27 )

数十メートル先の左の路傍に「元鶴岡八幡宮」の道標。

入って行ってみましょう。

「元八幡宮」

鶴岡八幡宮の前身で、前九年の役を平定した源頼義が1063(康平6)年

石清水八幡宮を勧請して「由比若宮」を創建。 その後、源頼朝が

1180(治承4)年に現在の鶴岡八幡宮の地に移しました。

この元八幡の北側の一画は、大正時代は小山別荘と呼ばれ

敷地内の別棟家屋を借りて、新所帯をもった芥川竜之介が

住んでいたようで、「或る阿呆の一生」にその記述があるとか。

元の道に戻って、小路を進んで行くと

「石清水の井」と書かれた井戸があったり

建仁寺垣など趣ある竹垣の家があったり・・☆

ぐるりと塀をめぐらしたとても広い敷地の豪邸は、

南次郎陸軍大将(1874-1955)の邸宅とか。

南邸の裏へ廻ると、こじんまりした境内にお社が・・

「音松稲荷社」

「鎌倉三大稲荷」といわれた一社で、由緒は不明ですが

500年位前に京都・伏見稲荷を勧請したと伝わります。

「初午詣」のお知らせが貼られてありました。

小路は次第に狭くなり、やがて人一人ほどの道幅に・・

少し不安(?)になってきましたが・・・

やれやれ、やっと広いバス通りに出ることができました~

目の前に、改修成ってまだ新しい立派なお寺。

「海潮山 妙長寺」

日蓮宗のお寺です。

創建:1299(正安元)年

開山・開基の日実上人は、伊豆で日蓮開祖の命を救った

漁師であるとも、その子であるともいわれています。

本尊:三宝祖師

1891(明治24)年に鎌倉に来た泉鏡花が、夏の2ヶ月間

当山に滞在し、その時の経験をもとに1898年に「みだれ橋」

(のちに「星あかり」と改題)を発表したということです。

お寺の前に、貫禄充分のポスト。

所々塗装は剥げても、現役です!

あともう少し先まで行ってみようと思います。

‘小路歩き’って、結構おもしろいですね~!

ハマりそうです(笑)

(続)

「葉山・まちづくり館」で大漁旗を見学したあと

民家が並ぶ静かな通りを抜けて、海岸に出てみました。

白砂の浜が広がっています。

‘猫’がときどき散歩している海岸は、潮流の関係で年々砂浜が減り

始終護岸工事をしているような状態なので、この光景は羨ましいデス!

海は、穏やかに凪いでいます。

遠くに江ノ島も見えますね。

大漁旗がはためく情景を想像しながら・・

とても贅沢な時間・・

「葉山まちづくり館」で、大漁旗の展示をしています。

新しい船が完成したお祝いに、親しい人達から贈られる大漁旗は

漁に出る者、陸で待つ者双方の「守り神」として、また陸で待つ者に

大漁をいちはやく知らせる目印として、更に大漁で搭載しきれなく

なった魚を他の船に転載してもらうための合図にも掲げられました。

(展示パネルより)

昭和30年代~昭和40年ごろには盛んに使われていましたが、

通信手段の多様化と漁業環境の変化などによって、次第に

使われなくなり、現在では新造船の船おろし、新年の船祝いや

祭礼などで見られるだけになってきたのは淋しい限りですね。

会場に展示されている色鮮やかな6枚の大漁旗は、葉山・真名瀬で

漁をされていた矢嶋さんという方が、昭和43年に贈られたもので

当時の価格は¥15,000~20,000、或いはそれ以上で、製作に

1ヶ月ほどかかったそうです。 (係りの人に 許可を頂きました)

許可を頂きました)

沖合い遠くからでも目立つようにと鮮やかな色が使われ

絵柄も「鶴亀」や「末広」「熨斗」などおめでたい柄ですね。

嘗て大漁の際に、船主から乗り手達に褒賞として贈られた

「萬祝(まいわい)着」のデザインが元になっているそうです。

「真名瀬(しんなせ)の大漁旗」

1月30日まで 於・葉山まちづくり館

「汐神楽」を見せて頂いたのだから、神事を執り行った

神社にも、きちんとお参りしていかないとね・・

海岸から駅へ戻る途中で小路を右に入っていくと

「汐まつり」と書かれた看板が見えました。

「大正3年」の銘が入った狛犬さん

「五所神社」

材木座の鎮守社。

1908(明治41)年 乱橋村と材木座村が合併した際、

もともとあった三島神社に八雲・諏訪・金毘羅・

視女神社を合祀して「五所神社」と改称しました。

ご祭神:天照大神・素盞嗚命・大山祇命・建御名方命・崇徳帝御霊

境内には

「板碑」

説明文によると;

高さ:134cm 幅:42~43cmの雲母変岩で、1262(弘長2)年の銘。

元は材木座の感応寺境内にあったもので、廃寺となり此処に移されました。

光明寺境内の同石質の板碑と対をなす貴重なものと考えられています。

二重の輪郭の中、蓮座形の天蓋に幡形の瓔珞を垂らしその下には

中央に剣に巻きついた龍になぞらえて大日如来(不動明王)を表す梵字が

蓮座から直立し、「大日変じて不動となる」の意を表現しています。

銘文には造立趣旨が記されており、市指定有形民族資料。

「庚申塔群」

13基あり、材木座の路傍に建てられていたものだそうです。

「元文」「貞享」などの年号が刻まれてあります。

「石上稲荷」

御神体は大石。

言い伝えによると;

豆腐川河口にありましたが、船や漁師達に悪さをして障りが多かったため、

川近くの個人宅に置かれたものを昭和初期に此処に安置したとか。

お稲荷さんの御神体が石・・?

「摩利支天像」

説明文によると;

摩利支天は、剣・矢・金剛杵・軍扇・弓・矛を持ち、猪に跨った三面六臂の

武神で、元々は天竺の神。火星を神格化した仏と考えられています。

「猪突猛進 向かうところ敵無し」の意で、1923(大正12)年に奉納されたもの。

摩利支天像は、全国でも12体しかない珍しい像のようです。

そのほかにも、疱瘡(天然痘)治癒を祈願した石やら

重さ30貫目(約113kg)もあるという「手玉石」やら・・

様々な民間信仰にゆかりのあるものがいろいろ。

此処が明治の頃から、地域の人々の心の

拠りどころであったことを偲ばせる神社でした。

鎌倉・材木座海岸で行われる神事を見学に行きました。

「汐神楽」は、新しい年の豊漁と海の安全を願う伝統神事。

元々は漁師さん達が行っていたものを、材木座にある五所神社が

引き継ぎ、家内安全も併せて祈願し毎年行われているものです。

あいにくの曇り空の下、準備が進められていました。

四方に笹竹(斎竹)が立ち、海に向かって祭壇が設えられて

御神酒や野菜・海産物・みかんなどが供えられます。

午前10:00 神事が始まりました。

まずは法被姿の人達が、鎌倉時代頃から伝わるという

「材木座天王謡」を奉納し、続いて神官による玉串奉奠。

祝詞の奏上・・と

3人の神官と氏子・漁業関係者の人達によって、粛々と

神事が進行するにつれ、見物人がどんどん増えてきました。

「テレビ神奈川」も取材に・・

そして、笛・太鼓の演奏に合わせて神官が

清めの塩を撒き、数種類の神楽を奉納します。

朦々と湯気の上がる釜の熱湯を、御幣で掻き交ぜたり

笹で参列者の頭上に撒いたり・・見ているとなかなか楽しい~☆

四方に矢を放ち、邪気を祓います。

赤い面の天狗と黒い面の山ノ神が登場。

天狗は勇壮に舞い、山ノ神はおどけた仕種で笑いを誘います。

最後に縁起物のみかんが撒かれ、待っていた子供達は大喜び☆

浜風が身に沁みたけれど、初見聞の楽しい1時間でした。

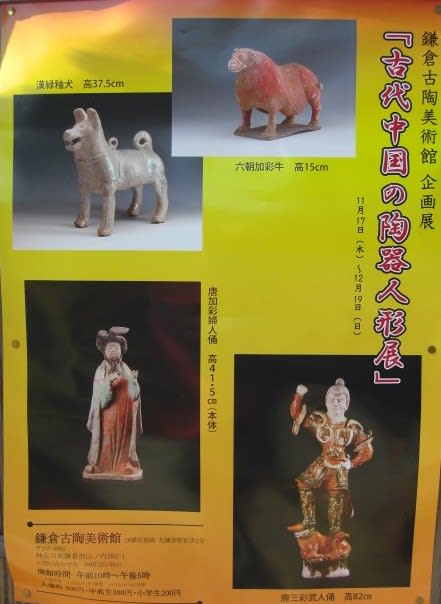

JR「北鎌倉」駅の近くにある「古陶美術館」で

「古代中国の陶器人形展」が開催されています。

(12月19日まで)

こちらの美術館では、受付にお願いして撮影をさせて頂けたり

館長さんがおいでになれば、丁寧に解説もして頂けたりします。

私のような素人の来館者にも優しい、有難い美術館です。

中国では、秦始皇帝陵から出土した兵馬俑に代表されるように

古代権力者の陵墓からは、殉葬者の代わりの人形や動物、

そのほかいろいろな形をした陶製の副葬品が発掘されています。

今回展示されているのもそうしたもので、陶俑と呼ばれます。

興味深いものがたくさんありましたが、その中から

いくつかご紹介しましょう☆

★漢代

犬俑(緑釉) 水鳥俑(緑釉)

★南北朝期

駱駝俑(加彩)

加彩:灰陶(地肌が灰色を帯びた焼成土器)に

胡粉やベンガラなどで彩色を施す技法。

馬上人物俑(加彩) 牛俑(加彩)

★唐代

婦人俑(加彩)

鎮墓獣一対(三彩)

三彩:白・緑・褐色を中心とする鉛釉を流しかける技法。

駱駝俑(黄釉)

★宋代

婦人俑(赤絵)

工芸技術の面で、また時代風俗の面でも貴重な研究資料ですね。

それはさておき、素人目にも時代と共に次第に洗練され、芸術的に

進化していく様子がよくわかって、なかなか興味深いものでした☆

紅葉の獅子舞ヶ谷を抜けて更に登り、誰が名付けたのか

「鎌倉アルプス」と呼ばれる「天園ハイキングコース」に合流します。

今日は、さしずめ‘アルプス銀座’の賑わいだな(笑)

「獅子岩」という大きな岩に上がってみると、視界が開けます。

色づいた峰の向こうに、雪化粧の富士山がうっすらと・・

(見えるかな~?)

ほどなく、右に「鎌倉カントリークラブ」。

ゴルフ場傍の広場で休憩し、少し早めのエネルギーチャージ

さぁ、ここからは

多少アップダウンのある山道を歩いて

一気に「建長寺」まで行きましょう。

木の間から射し込む陽に、落葉の絨毯が光っています☆

やがて、ゴール間近。

展望台から、また富士山が見えた~

急な石段を下りきると、「建長寺」奥の院。

ハイキングコースの終点です。

半僧坊大権現にお参りをして・・

富士見台から、本日3度目の富士山

半僧坊下の紅葉

建長寺の境内も、綺麗に紅葉していました☆

今回は、天候に恵まれて富士山 も見られたし

も見られたし

気の置けない友人とお喋りしながらの楽しいハイキングになりました。

恒例の紅葉狩りが終わると、急に秋の終わりを感じます。

2010年も、あと少しで往ってしまうんですね~

21,584歩

今年もこの季節になりました

毎年 此処の紅葉を見に行くのを楽しみにしているんです

JR「鎌倉」駅から、市街の雑踏を抜けて

滑川に沿って山際まで歩き

山道を登り始めます。

去年はズルズルの道だったけれど、今回はまずまず☆

上の方から、続々と下ってくる人達に行き遭います。

足場のよくない傾斜の道を、譲ったり譲られたりしながら・・

獅子舞ヶ谷に到着☆

紅葉は、ちょうど見頃のようです♪

銀杏の葉は既に落ちて、足元は一面黄色い絨毯。

あたりにギンナンの匂いが漂っています。

今回は、これまでで一番たくさんのハイカーさん達と

「こんにちは~」 を交わした気がします。

を交わした気がします。

獅子舞は「鎌倉の紅葉の穴場」と言われてきましたが

年毎に有名になり訪れる人が増えて、最早‘穴場’というより

「鎌倉の紅葉の一大名所」になってきたようですね。

このあとは、いつものように

ハイキングを楽しみながら、建長寺まで歩きましょう!

(続)

鎌倉も綺麗に紅葉してきました。

休日・平日に関わらず、大勢の観光客が訪れています。

長寿寺は、JR「北鎌倉」駅から亀ヶ谷坂切通しに入る角にあるお寺です。

2008年の春から季節・曜日限定で拝観できるようになりました。

(春季4・5・6月と秋季10・11月の金・土・日及び祝日)

‘猫’も幾度も門前を通っていますが、拝観は今回が初めて☆

「宝亀山 長寿寺」

臨済宗のお寺

創建: 1136(建武3)年

開山: 古先印元禅師

開基: 足利尊氏

説明板によると;

足利尊氏が邸跡に創建し、諸山第一位の列に定めたとあります。

1358(延文3)年に京都にて54歳で亡くなった足利尊氏の菩提を

弔うため、第4子基氏により七堂伽藍が建立されたといわれます。

改築成ってまだ新しい本堂に上がって参拝することができました。

正面にご本尊の釈迦如来像、左脇に古先印元禅師像(室町期の作)

右脇に衣冠束帯姿の足利尊氏像が安置されています。

苔庭の中に、茅葺屋根と連子格子が美しい三間四方の「観音堂」

奈良の忍辱山(にんにくせん) 円成(えんじょう)寺にあった多宝塔

(室町後期の建築)を、大正時代に移築、改造したものだとか。

祀られている聖観音立像は、小鳥を手にした優美なお姿です。

観音堂右手から奥へ石段を上ると、やぐらの中に

「足利尊氏墓」

宝筐印塔の下には、遺髪が納められているそうです。

本堂から続く書院・小方丈には緋毛氈が敷かれていて、苔の緑と

最盛期の紅葉のコントラストが美しいお庭を鑑賞することができます。

手入れの行き届いたお庭は広がりがあって、お薄でも頂きながら

ゆっくり鑑賞したいところですが、何しろたくさんの人が訪れていて

人の列が途切れるのを待って、写真を撮るのがやっとでした・・

自分もその列の1人ですし、この時期の鎌倉では仕方ないですね。

春には、ボタン・ツツジ・シャガなどの花が見られるようです。

R207を海に向かって歩き、森戸神社に着きました。

「森戸神社」

ご祭神: 大山祇命 事代主命

もと葉山の総鎮守。

天下を掌握した源頼朝が、自ら信奉する三嶋神社の

分霊を、この地に勧請したことに始まると伝わります。

「東京青山 石工 中村勝三郎」と作者名が刻まれた狛犬さん。

1907(明治40)年の建立。 躍動感のある立派な狛犬さんです。

神社からの景観は、県下有数といわれる美しい眺め。昔から

「森戸の夕照」として「かながわの景勝50選にも選ばれています。

今日は富士山に嫌われてしまいましたねぇ~ 「裕次郎像と裕次郎燈台」

「裕次郎像と裕次郎燈台」

デビュー映画「狂った果実」の主題歌の一節が刻まれています。

赤い鳥居があるのは「名島」

「千貫松」

源頼朝が三浦の衣笠城に向かう途中、この地で休息した際に岩上の松を見て

「如何にも珍しき松」と褒めると、出迎えた三浦党の和田義盛が「我らはこれを

千貫の値ありとして、千貫松と呼びて候」と答えたと伝えられています。

現在の松は、きっと何代目かなのでしょうね。

「みそぎ橋」

神社から海辺へ通じる朱塗りの橋。

嘗て海辺で盛んに‘みそぎ’が行われたとか。

みそぎ橋を渡ると、葉山の海と砂浜が広がっています。

森戸神社をあとに、R207を北へ向かって歩きます。

「脇町の庚申塔」

道標付きの庚申塔が、2列目中央に安置されています。

右側に「右みさきみち」、左側に「左うらがみち」とあります。

三崎街道と浦賀道の分岐にあったものを移設したようです。

「龍円山 清浄寺」

浄土宗のお寺です。

創建: 1541(天文10)年

ご本尊: 阿弥陀三尊像

像は衣紋の形式などから、室町前期の作と推察されています。

拝殿内外に、精緻な木彫が施されています。

鮮やかな彩色の格天井

その先の右手、長い石段の上のお社は

「諏訪神社」

創建年代は不詳ですが、江戸時代には祀られてあったようです。

漁業が盛んなこの辺りで漁師の守り神として信仰されたのでしょう。

社前の狛犬さんはちょっとユニークでユーモラス☆

狛犬というより・・‘狛猿’?

海岸沿いを歩くうちに、葉山町から逗子市に入ってきました。 「旗立山」

「旗立山」

鉄製階段を上り更に細い坂道を上っていくと、頂上に広場があります。

1180(治承4)年 源頼朝の挙兵に呼応した三浦党が小浜から出港、

帰路 由比ガ浜で畠山軍と小競り合いのとき、旗を立てて気勢を

あげたところからこの名がついたとか。 「軍見山」ともいうそうです。

海を見下ろす広場の片角に小さな塚があります。

「伊東祐親供養塚」

伊東祐親は、源平富士川の合戦で捕らえられましたが

娘婿の三浦義澄の助命嘆願で死を免れ、数年を葉山で

過ごしたのち、此処で自刃したと伝えられています。

伝「六代御前の墓」を見学したあと、JR「逗子」駅に

向かう途中の「清水橋」の傍に

「三浦胤義遺孤碑」

1221(承久3)年 後鳥羽上皇が鎌倉執権北条義時討伐の兵を

あげた「承久の乱」で兄三浦義村は北条方に、弟三浦胤義は

上皇方に分かれて戦いましたが、上皇方が破れ胤義は死亡。

5人の男児のうち4人がここ田越川原で斬られてしまいました。

1225(嘉禄元)年 北条泰時が三浦義村と共に此処を訪れ、

84,000基の石塔を建立して菩提を弔ったといいます。

現在はその跡かたも無く、1923(大正12)年に建立された

石碑が空き地に残っているのみとなっています。

15,334歩

ボランティア・ガイドさんの案内で、

葉山の鎌倉道に残る庚申塔などを見て歩きました。

R27「滝の坂」というバス停から、西へ向かってスタートです。

バス停から旧道へ下りてまもなく、道の右側に

「唐木作庚申塔」

1672(寛文12)年の造立。

「帝釈天塔」と刻まれているのに、青面金剛像で

あるところが珍しいのだそうです。

少し先を右へ上がった所に、石の鳥居と細い石段。

「吾妻神社」

別名は「滝の坂不動」

ご祭神: 日本武尊

日本武尊が東征の途次、此処で休息して湧き出る

霊水で喉を潤したという伝説が伝わっています。

現在も、石段下の湧水は飲むことが出来るそうです。

また毎年、お社横にある井戸(画像右)から汲み上げた霊水に

麦麹を加え、一年後にそれを検して吉凶を占う「世計り神事」が

一色地区にある森山神社で、今も行われているそうです。

因みにその占いで、今年は天候不順と出ていたとか!

来年は・・好転するようですよ♪

R27に沿って旧道を歩いて行きます。

普段車で通る道と違い、見えるものも新鮮に感じますね~

住宅の屋根越しに、葉山の海が見えています。

早朝降っていた雨はすっかりあがり、明るくなってきました。

古道の右側に、庚申塔群がありました。

「一色前田の庚申塔」

邪鬼を踏みつけている一面六臂の青面金剛像は、浦賀道を行く

旅人や牛馬を見守ってきたのでしょう。 1773(安永2)年の造立。

首を横に向けた像がありました。 とても珍しいですね。

この辺りには子産石や馬頭観音もあり、道中の賑わいが窺えます。

一旦 国道に出て、一色小学校前から再び旧道に入ります。

「夜泣石脇の庚申塔」

画像左の2体と同様の地蔵像が、あと4体並んでいます。

この六地蔵、いずれもお首がありません。縁起かつぎに

賭場に持ち込まれたのではないかと言われています。

これが「夜泣石」

夜泣きする子供を連れてお参りすると、泣き止んだとか。

石にも縋りたい気持ち・・ワカルわぁ!

「平松地蔵堂脇の庚申塔」

彫りのしっかりした、保存状態の大変よい庚申塔群です。

「元禄」「元文」などの文字が刻まれてあります。

「平松地蔵尊」

嘗ては、浦賀道の傍の塚上に根上がり松があり

枝が地面に届くほど垂れた見事な大木だったようです。

古松の幹から造られたという30cmほどの地蔵像が、お堂の

中に祀られています。 滝沢馬琴の『玄同放言』によれば、

病気が治ると江戸から詣でる人も多かったそうです。

「葉山消防署前」に出てR134 を暫く歩き、右に入ったところに

「子守地蔵尊と庚申塔」

地蔵像は、放置されていたのを里人が掘り起こして祀ったのだとか。

その左側の地蔵菩薩塔には、「右うら賀 左やま?」と刻まれています。

道中安全と道標を兼ねたものと思われます。 1831(天保2)年造立。

葉山町では町をあげて、こうした石塔などの保存に力を

入れているようで、多くが市指定重要文化財になっています。

歴史文化への意識の高さがうかがえますね・・(羨)

「向原」交差点からR207に入り、「木の下」交差点の少し先に

「白田山 長徳寺」

南北朝時代 南山士雲の開創と伝わる臨済宗のお寺です。

ご本尊の毘沙門天像は行基作で、三浦義澄の守り本尊といわれます。

三浦市慈雲寺の毘沙門堂から盗人が持ち出したものの、あまりの

重さに耐えかねて置き去りにしたものだという伝説があるとか。

このあと、森戸川に架かる亀井戸橋を渡って

海の傍にある「森戸神社」へと向かいます。

(続)

鎌倉駅西口から海蔵寺に至る道の途中に

「十六夜日記」の著者 阿仏尼のお墓と伝わる石塔があります。

道沿いにあるやぐらの中に

「阿仏尼墓」

安嘉門院に仕え、その後和歌・蹴鞠を家業とする藤原為家の

側室となった阿仏尼は、「続古今和歌集」など勅撰集に51首の

和歌を収載された優れた歌人だったということです。

彼女が亡くなった場所についての確証は無いそうです。

が、鎌倉に所縁のある冷泉為相の母として

供養墓がここに建立されたのかもしれませんね。

この辺り 扇ヶ谷は、駅周辺の賑やかさから少し離れて緑も

多く、落ち着いた雰囲気があるので時々歩きたくなります。

流鏑馬で知られる「武田流弓馬道教場」

いかにも鎌倉☆

化粧坂の方へ行ってみることにしましょう。

坂の途中、左側の崖に

「悪兵衛 平景清の墓?」

壇ノ浦の戦いに敗れ捕らえられた平家の武将 平景清が

鎌倉で首を刎ねられてこの地に葬られたと伝わります。

また別の説では、景清が入れられた岩屋(牢)跡だとも。

景清伝説には諸説あり、謡曲では;

屋島の合戦で「シコロ引き」の武勇の誉れ高い荒武者で

壇ノ浦の合戦の後、日向に配流の身となりますが

鎌倉からはるばる訪ねてきた娘の人丸と、奇跡的に

再会、そして永の別れをするのです。

「化粧(けわい)坂」

「気生坂」「木生坂」「形勢坂」などとも書かれたようです。

七口切通しのひとつで、嘗て鎌倉の出入り口として

中世山城の形態を持つ重要な防御地点でした。

1333(元弘3)年 新田義貞の鎌倉攻めの激戦地で、

義貞の大軍を以てしても、突破できなかったとか。

此処が、いかに重要な坂であったかが偲ばれますね。

短い距離ですが岩だらけの急勾配で、濡れて滑り易いので要注意。

この辺りは、紅葉の頃も綺麗です。(人も多いですが・・笑)

坂を登りきって左へ行くと、美男の頼朝公像が待つ「源氏山公園」、

右へ少し行った先で左の道を行けば、「銭洗弁天」へ。

左の道は人が多かったので、今日は右へ。

「葛原岡神社」を過ぎて道なりにどんどん歩き、昼なお薄暗い

木立を抜けて尚も行くと、小川に沿って住宅が静まりかえる山ノ内。

そのまま道を下って、やがて鎌倉街道に出ました。

右手に少し歩くと、JR「北鎌倉」駅です。

「光泉」の名物いなり寿司をお土産に

本日のお散歩は、16,475歩

萩の花で有名なお寺を訪ねてみました。

花はもうほぼ終わっていましたが、参拝客は大勢☆

「扇谷山 海蔵寺」

臨済宗建長寺派のお寺。

鎌倉時代は七堂伽藍を誇る大寺でしたが、幕府滅亡時に焼失。

1394(応永元)年 足利氏満公の命で、管領 上杉氏定が再建しました。

開山: 心昭空外(くうげ)禅師

「本堂」

木造 空外禅師坐像(南北朝期)が祀られています。

本堂の裏手には、斜面を活かした庭園

「仏殿(薬師堂)」

北鎌倉の浄智寺から移築されたものとか。

ご本尊の薬師如来坐像(啼き薬師)などが祀られています。

薬師如来は胎内に、禅師が土中から掘り起こした古い薬師仏の

仏頭が納められているとか。 60年に1度のご開帳。

子育てにご利益のある仏さまだそうです。

仏殿の裏手奥にある鎌倉期のやぐら(岩窟)の中に

「十六ノ井」

直径50cmほどの丸い穴16個。金剛功徳水と呼ばれる

湧水が、溢れることも涸れることもなくたたえられています。

穴は、弘法大師が独鈷で掘られたと伝わっていますが

納骨穴の跡ではないかともいわれます。鎌倉十井の一。

「十六の 井その名所や をほろ月 」 金子一峰

山門の右手にあるのは、

「底脱ノ井」

嘗て無着禅師が参禅された折、水を汲もうとして

卒然と解脱されたと伝わります。鎌倉十井の一。

「千代能が いただく桶の 底ぬけて 水たまらねば 月も宿らず」

安達泰盛娘 (上杉家尼との説も)

「桶の底」は「心の底」か?

「桶に水が溜まらなければ、心にわだかまりも無い」ということか?

現在は普通の溜池で、もちろん底があるようです。