3月20日の宮城県沖地震(M6.9)は、広い意味で10年前の3.11「東北地方太平洋沖地震」(M9)の余震で、内陸に近いものの深度が深く、その意味ではプレート境界型の地震。

ただ震源が大深度なので、マグニチュードは高いが地上の震度(被害)は大きくないのが幸い。

このように、地震というと、「南海トラフ」などのプレート境界型の地震のイメージが強いが、直下型となる陸側のプレート内型=活断層型の地震も忘れてはならない。

こちらの地震は、深度が浅いため、逆にマグニチュードの割りに、地上の震度(被害)が大きい。

たとえば阪神淡路大震災をもたらした「兵庫県南部地震」(M7.3)や、取りざたされている「首都直下型地震」も活断層型の地震だ。

ただ、その「取りざたされている」とは、”マスコミで喧伝されている”、であって「公式に危険性が指摘されている」とイコールでないのが問題。

その一番の理由は、全国のマスコミの元締めである在京マスコミが、自分たちのいる東京の地震しか関心を示さないためだ※。

※:阪神淡路震災が起きた当日夕方、名古屋宅で見た全国ネットのテレビ特番のタイトルが「神戸で直下型大地震、東京は今後大丈夫か!」みたいな見出しで、神戸の震災の番組を名古屋で観る者として、唖然とした記憶がある。

だから、首都直下型地震だけが全国的に有名となって、まるで東京だけが危ないような印象が全国に拡散されていく。

その結果、東京は真剣に防災対策を進め、首都直下型地震の想定死者数を減少させた一方、東京と「南海トラフ」から遠い地域では、自分たちは関係ないという誤った安心感が広まり、防災がおろそかになり、いざという時、被害を大きくしてしまう(神戸も熊本も、住民にとっては虚を突かれた思いだったろう)。

国全体の防災・減災を願う者としては、「公式に危険性が指摘されている」地域について、マスコミ以外のルート(微力ながらこのブログ)で広めていくしかない。

そこで、国内の活動危険性が高い活断層※について、

※過去に活動=地震の痕跡があり、そのマグニチュードが6以上だった活断層に限定

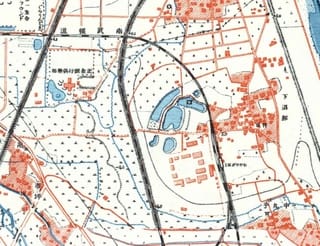

国立研究開発法人・防災科学技術研究所がネット公開している「地震ハザードステーション」(J-SHIS)の活断層マップから、30年間の発生確率が高い活断層滞を抜出して紹介する。

まずは、発生確率が高い上位5つを、下位から、順位、30年発生確率、断層名(所在県)、マグニチュードの並びで紹介し、解説を加える。

5位:4.36% 雲仙断層群北部(長崎県) M6.8

2016年に活動した熊本地震の震源地(活断層)から島原湾を隔てた対岸に、この危険な活断層がある。

言い換えれば、すぐ近くの熊本の活断層が2つも活動したのだから、それに刺激されてもおかしくない。この活断層はすぐ北にある雲仙岳の火山活動にも影響を与える可能性がある。

M6.8は2004年の中越地震(死者・不明者68名)と同じ。

この活断層の平均活動周期は2500年で、前回の活動が2500年前だという。

なのでここで紹介する5位以上の活断層は、今後いつ活動してもおかしくない。

発生確率の値は、このように理解してほしい。

4位: 4.77% 森本・富樫断層帯(石川県) M6.7

金沢平野東縁の山地にあり、市街地からいくぶん離れているが、金沢市も影響を受けることは確実。また山地が震源となるので、山崩れなどの災害が発生する。

大規模な土砂災害が発生した北海道胆振東部地震(2018年)もM6.7だった。

3位:8.39% 三浦半島断層群主部武山断層帯(神奈川県) M6.5

ここで発生確率が2倍に跳ね上がる。

これは少なくとも首都圏では危険性が取りざたされている要注意の活断層。

三浦半島東側の横須賀市の真下にあるので、横須賀一帯が直下型地震に見舞われる。

北に隣接する300万都市・横浜市も無事では済まないだろう。

都市部の直下型だと、M6.1(2018年大阪北部地震)でも死者が6名でた(震度6弱)。

活断層が不明瞭な東京湾北部の首都直下型より先に活動するかもしれない。

2位:8.45% 阿寺断層帯主部北部(岐阜県) M6.4

阿寺断層は、噴火活動中の木曽御岳の南側(裏木曽街道)を走る長い断層で、過去幾度もの活動で断層を横断する川の流路を変えてきた。

そう活断層は”地形”を変えるほどの破壊力があるのだ。

中津川市の鉱物博物館に模型による阿寺断層の説明があり、市内坂下町にこの断層の露頭(地上露出面)がある。

「北部」は、高山線が走る谷沿いの飛騨萩原(下呂の北)付近。

ここも山崩れ(高山線に被害)の恐れがある。

そして堂々の1位は…

1位: 22.1% 糸魚川-静岡構造線断層帯中北部(長野県) M7.0

地形を変える活断層というなら、本州を東西に分断する大断層・フォッサマグナ(糸魚川-静岡構造線)に勝るものはない。

なにしろ、日本アルプスを標高3000mにまで押し上げ、大地溝滞に諏訪湖・八ヶ岳・富士を作ってきたのだ(諏訪湖は中央構造線、富士はフィリピン海プレートも関与)。

このフォッサマグナが貫録の1位を獲得。

「中北部」というのは、松本盆地を含む明科〜茅野の区間で中信の中枢部(松本,塩尻、岡谷,上諏訪)を占める。

平均発生間隔が700年なのに、1019年活動していないので、確率も群を抜いて高い。

「すでに発生したはず」というレベルだ。

しかもM(マグニチュード)が7とワースト5の中で最大。

直下型のM7は兵庫県南部地震クラスの揺れで、揺れの加速度(ガル)が重力加速度を超えて、あらゆる物が宙に浮く。

耐震性の弱い建物は鉄筋のビルを含めて倒壊し、阪神淡路大震災クラスの被害をもたらす。

これくらいの大きい活断層は、プレート境界型地震の影響も受け、東北地方太平洋沖地震後に、隣接する「北部」がすでに活動した(今も上高地付近で群発地震)。

以上、いずれも「南海トラフ」などのプレート境界から離れた地域だ。

日本の国土は、幾重もの地震と火山と洪水で作られてきたことをお忘れなく。

本来は”恵み”でもあるこれらと、共に生きていく術(すべ)=防災力を身につけよう。

→危険な活断層6位〜