訪日中のショルツ独首相が講演 ウクライナへの武器支援の意義を強調(朝日新聞)

ドイツのショルツ首相が28日、首相就任後初めて日本を訪問した。ロシアのウクライナ侵攻について、欧州から地理的に離れた日本が、主要7カ国(G7)の一員としてロシアに毅然(きぜん)とした態度を示したと評価し、「プーチン(ロシア大統領)は各国がこのように団結するとは思っていなかっただろう」と話した。

岸田文雄首相との首脳会談に先立ち、都内で開かれた在日ドイツ商工会議所主催の「日独ビジネス・ダイアログ」に出席し、日独の経営者らを前にスピーチした。

ショルツ首相は、「プーチンの指示したこの戦争は、ウクライナだけに向けられたのではない。国際社会全体の秩序基盤である国連憲章と普遍的人権に向けられた攻撃だ」と述べた。さらに、今後も軍事的支援やロシアへの制裁を続けるとし、「プーチンは交渉でウクライナが受け入れることのできる条件を出さなければいけない」と述べた。

2週間ばかり前にはドイツの大統領がキエフ詣でを計画したもののウクライナ側に拒否され、このシュルツ首相が不快感を表明するなんて一幕もありました。首相自身によるウクライナ訪問の予定があるかとの取材陣の問いには答えを濁していたシュルツ氏ですが、取り敢えず日本への訪問が先という結果になったわけです。国連事務総長の訪問順にすら注文の多いゼレンスキー大統領との今後の関係がどうなるかは気にかけておくべきでしょうか。

このシュルツ氏曰く「各国がこのように団結」「国際社会全体」云々とのことです。ただロシアへの制裁措置やウクライナへの軍事支援で盛り上がっている国は欧米諸国に限られる、ヨーロッパと北米「以外」では日本やオーストラリアが例外的な存在であり、むしろ中立の姿勢を崩していない国の方が多いことは否定のしようがありません。アメリカを盟主と仰ぐ少数派の国々を指して「国際社会」と呼んでいるとしたら、それは単に外交的感覚の欠如を示しているだけです。

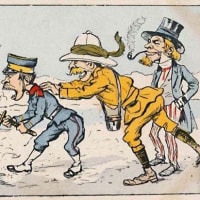

こちらは歴史の教科書で見覚えのある人も多いと思いますが、イギリス船籍の貨物船が沈没した際にイギリス人乗客は全員が救命ボートで脱出、生還したにもかかわらず日本人乗客は船中に取り残されて全員が死亡したと伝えられる事件をモチーフにした風刺画です。今にしてみると、ウクライナ避難民への支援を競い合う一方で、アジアやアフリカからの難民申請者は容赦なく斥ける欧米諸国及び日本の姿と重なるところはないでしょうか。

これまでスポーツと政治は別物と言われ、選手たちが競技の場で政治的なメッセージを発信することは反戦であってすらも処罰の対象として扱われてきました。それがウクライナへの侵攻が始まるや、競技団体自ら音頭を取って反ロシアのメッセージを掲げることを選手に求めている有様です。ウクライナへの肩入れが強まれば強まるほど、むしろ明らかになるのはウクライナと「そうでない国」との処遇の違いであり、歴然たる差別であると言えます。

一方こちらは日露戦争の風刺画で、イギリスとアメリカが日本をロシアにけしかけている構図は現代にも当てはまると一部で話題にもなったものです。しかし見方を変えれば、ロシアへけしかけられているのは日本よりもまずウクライナではないかという気もします。欧米諸国はウクライナに武器を送り、ゼレンスキー体制を全肯定し、それでロシアと戦わせているわけです。直に手を下さずロシアという仮想敵国を損耗させる、NATO陣営からすれば理想的な展開でしょう。

こうした国際情勢の中で、日本がいかにあるべきかは再考される必要があると言えます。アメリカを盟主とする「国際社会」への統合を推し進めていくのがこれまでの日本の外交方針であり、ヨーロッパに限ってはNATOの東進が着々と進んでいる、今回の侵攻を機にそれが加速する見込みではあります。しかし地球全体で見ると中国やインド他、南米やアフリカ諸国の存在感も増しており、アメリカとヨーロッパの絶対的な優位は既に崩れているわけです。それでもなお欧米が主導する「国際社会」にしがみつくのか、もっと別の価値観を持った国々とも共存していくのか、どちらが真に平和的な解決であるか考え直すべきではないでしょうか。