ギラン・バレー症候群(GBS)は免疫グロブリン大量静注療法が導入されて以来,その予後は大幅に改善したが,それでも11%の症例では死に至り,16%の症例では長期の後遺症が残存するという報告がある.予後不良因子としては,高齢発症,最も症状が悪い状態になるまでの期間が長いこと,人工呼吸器の使用,先行する下痢症状,電気生理学的に軸索変性を示唆する所見,といったものが挙げられる.

今回,東北大学から,新しいGBSの予後因子が報告がされた.彼らが着目したのは何と髄液タウ蛋白である.タウ蛋白は神経細胞に局在する細胞骨格蛋白で,神経細胞が障害を受けると,細胞質から髄液に放出されるが,予想外なことに末梢神経にも存在するそうである.つまりGBSの予後不良群では髄液タウ蛋白が上昇するのではないかという仮説を検証したわけである.

対象は26名のGBS患者で,発症6ヵ月後に予後判定を行い,Hughes分類の0ないしI を予後良好群,II~IVを不良群に分類した.この結果,予後良好群は20名,不良群は6名になった.結果として,下痢症状や電気生理検査の軸索障害パターンは予後不良群で多いものの有意差はなかったが,人工呼吸器管理と髄液タウ蛋白上昇は予後不良群で有意に認められた(髄液タウ蛋白;159.6±67.4 ng/mL vs 341.445±44.5 ng/mL;p<0.0005).順序ロジスティック回帰解析の単変量モデルでは,GBSにおける予後不良は人工呼吸器(p<0.05),軸索変性パターン(p<0.05),髄液タウ蛋白上昇(p<0.01)であり,多変量モデルでは髄液タウ蛋白上昇(p<0.01)のみであった.また髄液タウ蛋白が上昇していた6例中5例で,抗GalNAc-GD1aないしGM1抗体が陽性であった.

以上の結果より,まだ少数例での検討ながら,髄液タウ蛋白は軸索変性を伴うGBSでは上昇し,GBSの良い予後予測因子となる可能性が考えられた.もしこの結果が本当であれば,ほかの軸索変性型の末梢神経障害でも髄液タウ蛋白が上昇しても不思議はなく,アルツハイマー病やタウオパチーで髄液タウ蛋白濃度を測定する際には,高度の末梢神経障害が存在する症例の場合は結果の解釈は少し慎重に行うことが必要になってくるかもしれない(あまり頻度の高いことではないと思うが・・・).

Neurology 67; 1470-1472,2006

最新の画像[もっと見る]

-

女性はなぜアルツハイマー病で重症化しやすいのか? ―性差医療の必要性―

3ヶ月前

女性はなぜアルツハイマー病で重症化しやすいのか? ―性差医療の必要性―

3ヶ月前

-

女性はなぜアルツハイマー病で重症化しやすいのか? ―性差医療の必要性―

3ヶ月前

女性はなぜアルツハイマー病で重症化しやすいのか? ―性差医療の必要性―

3ヶ月前

-

「臨床神経学」誌の名前の由来をご存知でしょうか?

3ヶ月前

「臨床神経学」誌の名前の由来をご存知でしょうか?

3ヶ月前

-

原発性神経リンパ腫症を理解する:301例のシステマティックレビュー

4ヶ月前

原発性神経リンパ腫症を理解する:301例のシステマティックレビュー

4ヶ月前

-

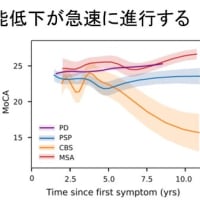

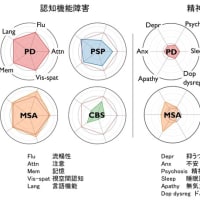

非定型パーキンソン症候群の認知・精神症状プロファイルを理解する

4ヶ月前

非定型パーキンソン症候群の認知・精神症状プロファイルを理解する

4ヶ月前

-

非定型パーキンソン症候群の認知・精神症状プロファイルを理解する

4ヶ月前

非定型パーキンソン症候群の認知・精神症状プロファイルを理解する

4ヶ月前

-

飲酒は小血管病変を引き起こすことで認知機能を低下させる・・・大規模な剖検例の検討

4ヶ月前

飲酒は小血管病変を引き起こすことで認知機能を低下させる・・・大規模な剖検例の検討

4ヶ月前

-

米国神経学会年次総会(AAN2025)参加報告会

4ヶ月前

米国神経学会年次総会(AAN2025)参加報告会

4ヶ月前

-

米国神経学会年次総会(AAN2025)参加報告会

4ヶ月前

米国神経学会年次総会(AAN2025)参加報告会

4ヶ月前

-

米国神経学会年次総会(AAN2025)参加報告会

4ヶ月前

米国神経学会年次総会(AAN2025)参加報告会

4ヶ月前