「Petro-」の問題は、その後しばらく論じられなかったが、100年近く後にアメリカの論文で取り上げられている。それが下記のもの。

⚪︎ Hay, Oliver Perry, 1902. Bibliography and Catalogue of the Fossil Vertebrata of North America. United States Geological Survey, No. 179: 7-868. (北アメリカの化石脊椎動物の論文目録と(種類の)目録)

860ページにもわたる詳細なリストであるが、その507ページにOrnithocephalus Sömm. の項がある。この属の模式種をO. antiquus Sömm.としている。最初の論文にSömmering, 1812があって、そこにやや長い記述がある。抄訳しておこう。「多くの著者の用いているPterodactylusという名称は、Cuvierが1809年に命名したとされている。しかしその論文にはフランス語のpetro-dactyleしかない。誤植であるとしても属名として認められない。」

ということで、Ornithocephalusを有効な属名としている。この意見はかなりの部分で正しいのだが、当時古生物学の後進国?のアメリカでの発言だったし、Pterodactylusはヨーロッパではすでに広く使われてきたのであまり注目されなかった。

Oliver Perry Hay (1846-1930) はアメリカの古生物学者。カーネギーの研究所に在籍したが、国立博物館などにも仕事場を持ち、第四紀の哺乳類や亀類などの化石について多くの論文がある。

前回、ウィキ(日本語のWikipedia)を調べたのだが、驚いたことにWiki(英語のWikipedia)ではこれと異なる判断がされている。属Pterodactylusの命名者はRafinesque, 1815、type speciesはP. antiquus, Sömmerring, 1812 (Ornithocephalus antiquus)だという。では、その論文を調べてみよう。

⚪︎ Rafinesque, Constantine Samuel, 1815. Analyse de la nature, ou tableau de l'univers et des corps organisés (L'Imprimerie de Jean Barravecchia ed.). 1- 224. (自然の分析、または宇宙と組織化された全容の表)(部分的に入手)

452 Rafinesque, 1815. タイトルページ

中央の蔵書印?は「裏写り」で、画像を左右反転してみたが読めなかった。

Constantine Samuel Rafinesque-Schmaltz. (1783-1840) は、フランスの天才的知識人であるが、世間に認められていたとは言えない。知識の分野は広く、生物学や地質学だけではなかった。

453 Rafinesque 肖像 1815. タイトルページの前ページ。

この本は、224ページという長いもの。インターネットで見ることができるが、画像ファイルで保存されているので、取り扱いはめんどう。

巻末の215ページに目次がある。第一部の最初の章の表題はl’homme et la nature (人と自然)次いで II. 宇宙または博物学 III. 空と天文学...と大きな話から始まるから、翼竜の出てきそうなところを探そう。それは第二部II.の「動物と動物学」のあるV. Classe Erpetia. Les Reptiles. にありそう。73ページから始まって、次の分類群である魚類が79ページから始まるから6ページほどしかない。

最初のページに「爬虫類」の特徴が記してあって、残り5ページが属までの分類表である。まず「爬虫類」全体をPodosia として、それを4つのOrderに分けてある。Perostia, Sauria, Ophostia, Batrachia の四つ。Perostiaは亀類、Sauriaがほかの爬虫類に、Ophostia はヘビ類に、 Batrachiaは現在のカエル・サンショウウオにあたるので、ここではSauriaを調べる。Subfamilyよりも上位の分類群には短い記事がある。属のレベルには命名者が記してあるだけで、特徴などの記事はない。大部分がRafinesque自身の「命名」で、その一部には先行する名称とその命名者が記されている。すでに命名されているのに新しい名前を提唱している理由はよく分からないが、分類のもとになった形態を示したり、語尾を統一するといった意味があるのだろうか。彼が名付けた名称の多くはその後使われないので、解読は面倒。なにしろ日本なら明治維新よりも50年以上前のできごとなのだ。

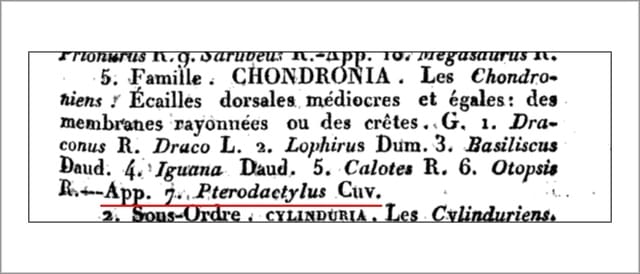

いずれにしてもPterodactylusは、75ページの下の方に出てくる。その上位の分類群は、Family Chondronia で、その科には他にIguanaなど現生・化石の計7属が入れられている。ただし、Pterodactylusは他とは区別されているようで、属の前に「App.」という記号が入っている。「追加」という意味だろうが、他とどう違うのかは不明。

454 Rafinesque, 1815. Pterodactylus の項. 赤下線は私が引いた。

なお。Chondronia科の特徴として背中の鱗などが記してあるが、Prterodactylus化石のその部分が分かるとは思えない。何の説明もなく、ただ「Pterodactylus Cuv.」としか書いてない。Cuv.はもちろんCuvier で(217ページに引用した著者の略号の表がある。)ある。年号はないが、属名はCuvier の命名だと明記してあるではないか。これをRafinesque の命名だと解釈できるわけがない。本人がそう言っているのだから。たぶんRafinesqueが見たのはSömmerring, 1812なのではないだろうか。Cuvier, 1809にはpetro-としてあるから、それを見たのならPetro- としただろう。なぜWiki(英語)は命名者をRafinesqueとしたのだろう? 無駄なことに労力を使ってしまった。