Wikiでは、Pterodactylus の模式種をPterodactylus antiquusとし、その命名はSömmerring, 1812となっている。文献表には次のように書いてある。

⚪︎ von Sömmerring, Samuel Thomas, 1812. Über einen Ornithocephalus. Denkschriften der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu München 3:89-158, Taf. 5-7. und Nachtrag vorgelesen am 8. April 1811(Ornithocephalusについて)

455 Sömmerring, 1812. ジャーナルのタイトル

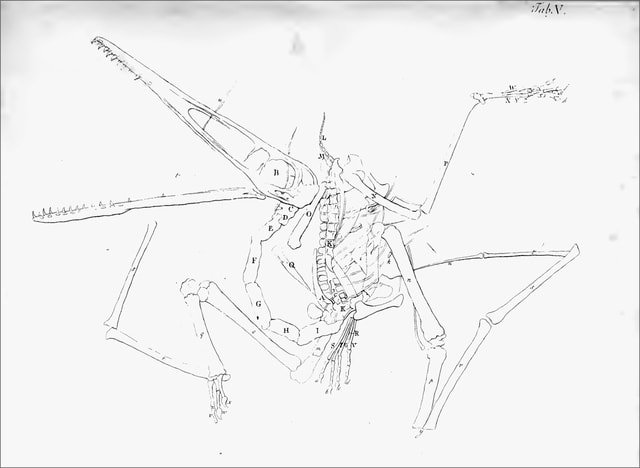

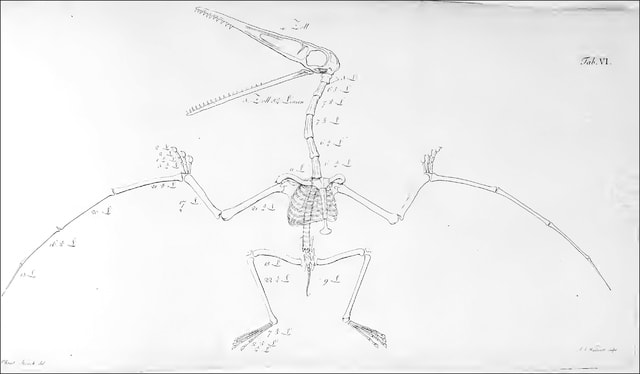

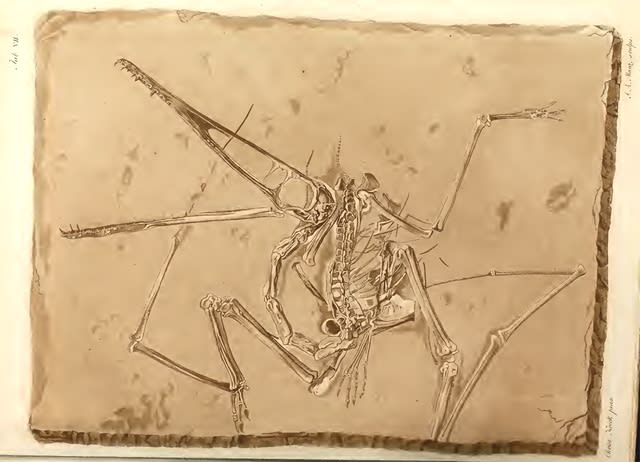

この文は学会の講演録で、1810年1月の会議と1811年4月の追加講演の記録である。論文のタイトルは実はずっと長いから、翻訳では省略した。文中にPterodactylusという属名は出てこないが、P.126 にOrnithocephalus antiquusが出てくる。文末の図はCuvierが1809年に報告したものと同じもの。Taf.V.は線画、Taf.VI. は復元図、Taf.V.は標本のスケッチである。このように、この化石は非常に早い時期に発見され、なおかつ現生生物に似たものがないのにもかかわらず、最初の標本が良好なものであったために当初から整った全形の復原が発表された。その点で恐竜とは大きく異なる。なお、ついでに記すと、肩から手首までの骨は肘が後方に位置するように曲がっている。だから、翼の膜は手首より先では骨の後方についているが、肘部分では前側にもあったことが推測される。大型の翼竜類標本には、手首から肩の方向に伸びる細くて尖った骨が見られる。この骨の起源はおそらく手根骨だろう。この構造によって、翼が一枚の構造ではなくて、一部を上方に反らせることができたのではないだろうか。現代のジェット旅客機では、離着陸時に翼の後ろ側にその面よりも下方に伸びるフラップを引き出す構造があるが、それに近い役割をしたのかもしれない。飛行方向を変更する補助翼のようなものかもしれない。

456 Sömmerring, 1812. Tab. 5. Ornithocephalus antiquus Sömmerring. 現在はPterodactylus antiquus (Sömmerring). 骨格化石線画

457 Sömmerring, 1812. Tab. 6. Ornithocephalus antiquus Sömmerring. 全身の復元図

458 Sömmerring, 1812. Tab. 7. Ornithocephalus antiquus Sömmerring. 化石標本のスケッチ

気付くのは、標本のスケッチが、Cuvier, 1809のものと左右反転していること。ゾルンホーフェンの石板石の場合、石板の両方が保存されることもあるから、それぞれ別の側のものを描いたかとも思ったが、その場合には重なった骨が上下逆になるはずだが、そうはなっていない。標本は現在も見ることができるが、Sömmerringの図が正しく、Cuvierの図は反転している。たぶん印刷版の作成技法上の問題なのではないだろうか。複原画(Tab. 6)の下には左右に書き込みがある。左は「Christ Keeck del」、右には「J. S. Walvert Sculps」という書き込み、そして化石スケッチ(Tab. 7)の標本下の左に「Christ Keeck del」側にそれぞれ2つの少し読みにくいので確かではないが、そのうちの一つは「Christ Keeck 」(3つ目の単語不明:複原画と化石スケッチで別の単語)、もう一つは「J. A. Manz. Sculps」らしい。Christ Keekは原画の作成者、あとの二人は版の製作者、かな。

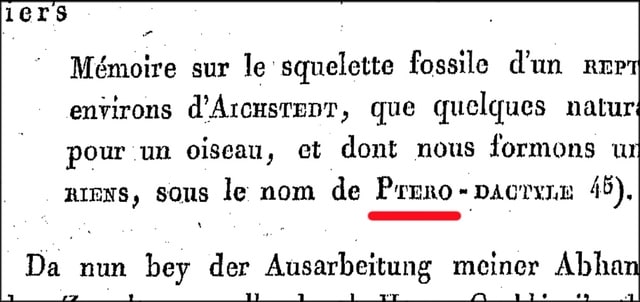

Sömmerring, 1812 の取り扱いではPtrodactylus属を認めていないことになる。認めていないのに命名者とするわけにはいかない。また、P. 134にCuvier, 1809の標題が引用されている(引用はフランス語のまま)のだが、興味深いことにpetro-のところが、Ptero-に変えられている。勝手に変えるな!

459 Sömmerring, 1812に引用されているCuvier, 1809の標題。赤下線は私がつけた。

なお、Sömmerring, 1812の標題の最後にある「45」というのは脚注の表記で、下にはCuvier論文の掲載されたジャーナルが明記されている。Cuvier, 1809では二名法を用いていないので、属名だけがのこり、模式種はSömmerring, 1812の種が選ばれるというのだが、後に誰かが「antiquusはPterodactylusに属する」と書いたのだろうか。ではその論文は? いずれにしても、Sömmerring, 1812 はPterodactylus属を提唱する論文ではない。

1812年に、CuvierはColliniの研究を引用する形で、この標本について記した。その論文が次のもの。

⚪︎ Cuvier, Georges 1812. Sur le squelette fossile d'un reptile volant des environs d'Aichstedt, que quelques naturalistes ont pris pour un oiseau, et dont nous fornions un genre de sauriens, sous le nom de ptero-dactyle. Recherches sur les ossemens fossiles de quadrupèdes : où l'on rétablit les caractères de plusieurs espèces d'animaux que les révolutions du globe paroissent avoir détruites. Tome 4. Article V. 24-37, 2 plates Paris: Deterville. (Aichstedt近郊産の飛行性爬虫類の化石の骨格について。一部の自然研究者は鳥と見なしたが、爬虫類のptero-dactyleという名のものである)

この論文は、命名に関わる記述が本文には全くなくて、本質的名部分はCollini(既に亡くなっていた)の記載を再録したもの。さらにその判断についてかなり批判的にCuvier自身の意見を記している。命名に関しては「sous le nom de ptero-dactyle」(ptero-dactyleの名で)という言葉が表題に(そして表題だけに)出てくる。この扱いは1809年の論文と非常によく似ている。ただpetro-ではなくptero-に改訂?されている。引用文献が記されていないので自身の1809年との関わりについては触れられていない。好意的に見れば、その論文の訂正を表明している、と見ることができるかもしれない。そして、語尾の読み替えが許されるなら、この論文こそがPteridactylusの初出論文であるという可能性もある。文末に二枚のスケッチ図版が添えられていて、その二枚目はCuvier, 1809年のものとほとんど同じである。このスケッチはColliniによるものだと明記されている。Cuvier自身は標本を見ていない。

なお、この論文の発行時期については1812年という記載しかなく、Sömmerring, 1812 の発行との前後関係は分からなかった。