今日は暑かった! イモンも多少衣替えしました。

掘っていた穴が埋められています。

お役所は「穴を掘って埋める作業」を期末に‘させる’という噂は本当だったのでしょうか。

琵琶池は水が戻ってきました。 ススキの大群が枯れてくれると環境が良くなるのですが・・・

“宮益坂上”

大半の車は金王坂を登った信号機がコレですから“金王坂上”の方が自然な感じがします。

国土交通省は“金王坂上”を採用していて警察庁と解釈が違うのが面白いです。

ビルが出来たら眺めが変わるのでいつも撮ります。

私の行き先はDr.Strech渋谷宮益坂店です。

銀座線の電車は来ませんが、なんと乗務員らしき人が歩いてきました!

ガイジンさん達のお立ち台です。

激混みエスカレーターで渋谷店に向かいます。

渋谷には各所にスクランブル交差点があります。 コレは“109”前。

画面を乱す白いワンボックスが一杯駐車していて定点観測ポイントには行けません。

コレは西武前のスクランブル交差点。

なかなか立ち上がりませんが丸井と大盛堂跡地の工事が続きます。

可愛い女の子が自転車パーキングの機械に夢中です。

此処はスクランブルではない宮下公園信号。

そういえば、ルーズソックスは急速に広がっています。

不思議な事があるものです。

ヘッドライトの穴が径4.5mmと大きいのでもしや使えるのではないかと買ってみたら使えそうな感じです。

あらびっくり!

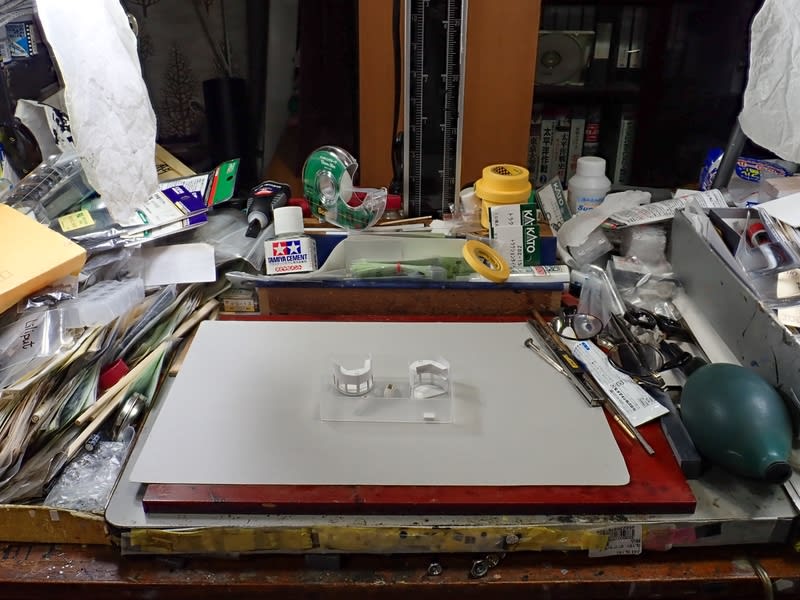

ケガいて、直線状の部分は全て切ったところです。

ステッドラーの0.05mmペンでケガキましたが、こりゃいけない!水性であちこちに飛んでしまいます。

切り落とすところまで来ました。

あとはハサミの仕事です。

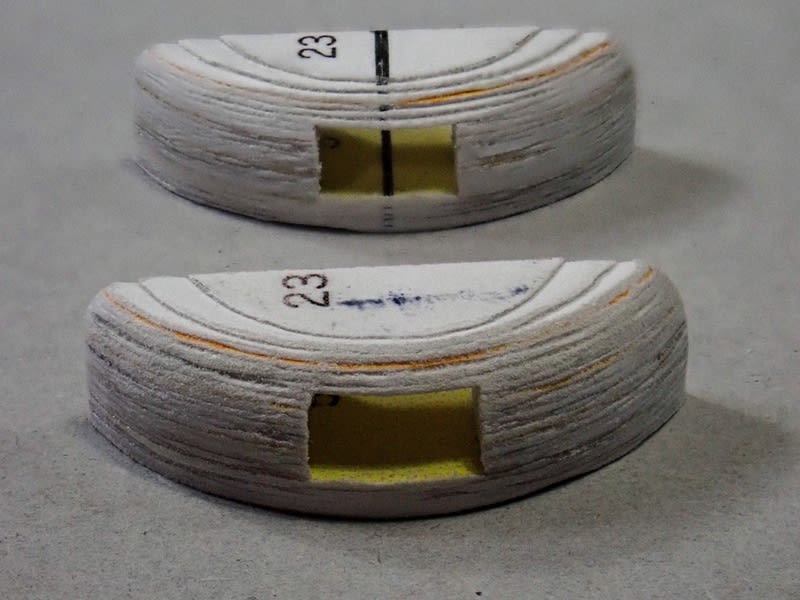

ところで、前頭部屋根ですが、解説図面を定規で測ると6.9mmです。

「厚と分類される紙」の厚さ0.28✖️23枚=6.44mmとなります。

ということは、バイスでガリガリ締めるのではなく、重ねた紙に瞬着流し込んで固める方が寸法が出せそうです。

「顎」の方はカプラー穴を上下寸法3mm(ケーディーもIMONも同じ3mm)に近くする事にこだわった結果「バイス」だったのです。

切る作業が終わるとゴムマットの出番は終わりです、真新しいボール紙が気持ち良い!

いかなる時も、ハサミで切る時はこうして途中で「外して」から切り進むのが良いです。

コレで全部です。

此処まで来て集中力が切れたらしく、上手くない切れ方が始まったので

今日は此処まで。