こんばんは、白黒茶々です。

静岡市のど真ん中には、徳川家康が築いた駿府城というお城があります。 そちらでは数年前から明治時代に破壊された天守台の発掘調査がおこなわれていて、そこから金箔瓦などの歴史的大発見があったと、歴史家で城郭研究家でもある小和田哲男氏や加藤理文氏が興奮気味に話していました。

そちらでは数年前から明治時代に破壊された天守台の発掘調査がおこなわれていて、そこから金箔瓦などの歴史的大発見があったと、歴史家で城郭研究家でもある小和田哲男氏や加藤理文氏が興奮気味に話していました。 ちなみに天守台とは、天守の土台のことであります。しかもそれらの出土品が、2月中旬まで現地で特別公開されているというではありませんか

ちなみに天守台とは、天守の土台のことであります。しかもそれらの出土品が、2月中旬まで現地で特別公開されているというではありませんか これはもう、見に行くしかありません

これはもう、見に行くしかありません

………ということで、話は白黒茶々家で狛史が始まる1週間前の、1月13日までさかのぼらせていただきます。 駿府城には波を連れて何回か行ったことがあるのですけど、今回はそこ以外のところも多数詰め込む過密スケジュールの強攻策だったので、彼女には家でおとなしくしていてもらうことにしました。すまない、波ちゃ。

駿府城には波を連れて何回か行ったことがあるのですけど、今回はそこ以外のところも多数詰め込む過密スケジュールの強攻策だったので、彼女には家でおとなしくしていてもらうことにしました。すまない、波ちゃ。

静岡市までは、列車で移動し………

その駅前にある、竹千代君(ぎみ)の像の前に行き着きました。 徳川家康は岡崎で生まれ育ったのですけど、まだ幼名の竹千代と名乗っていた8歳のときに、駿府の今川義元のもとに人質に出されました。

徳川家康は岡崎で生まれ育ったのですけど、まだ幼名の竹千代と名乗っていた8歳のときに、駿府の今川義元のもとに人質に出されました。 人質とはいっても、誘拐とか身代金を要求するとかいう物騒なものではなく、義元は竹千代を今川家の軍師でもある太原雪斎のもとに預け、そこで英才教育を受けさせました。

人質とはいっても、誘拐とか身代金を要求するとかいう物騒なものではなく、義元は竹千代を今川家の軍師でもある太原雪斎のもとに預け、そこで英才教育を受けさせました。 つまり彼の将来を見込み、育てることにしたのです。

つまり彼の将来を見込み、育てることにしたのです。

そこから徒歩12分ほどで………

かつて駿府城があった、駿府城公園にたどり着きました。 ちなみに私の目の前にあるのは、平成元年~8年(1989年~1996年)にかけて木造で復元された、巽櫓(たつみやぐら)と東御門にございます。

ちなみに私の目の前にあるのは、平成元年~8年(1989年~1996年)にかけて木造で復元された、巽櫓(たつみやぐら)と東御門にございます。 そこからさらに西に向かって歩いていくと………

そこからさらに西に向かって歩いていくと………

「あっ、モスラ 」と思われた方もいらっしゃるかも知れませんけど、この石像はイモムシの類ではありません。

」と思われた方もいらっしゃるかも知れませんけど、この石像はイモムシの類ではありません。 こちらはわさび漬け発祥の地でもあるので、それを象徴する像を造ったみたいです。

こちらはわさび漬け発祥の地でもあるので、それを象徴する像を造ったみたいです。 そのモスラ、いや、わさび漬け像のそのまた先には………

そのモスラ、いや、わさび漬け像のそのまた先には………

平成26年(2014年)にこちらも木造で復元された、坤櫓(ひつじさるやぐら)が聳え立っているのですよ ちなみに巽は東南、坤は西南の方向を意味しています。

ちなみに巽は東南、坤は西南の方向を意味しています。

天正14年(1586年)に徳川家康は今川館があったとされるこの地に移り住み、駿府城を築きました。 その頃のお城の規模や姿は不明なのですけど、石垣や天守を有し、範囲は現在の二の丸まであったと思われます。しかし、その翌年の天正18年(1590年)に、家康は小田原の北条征伐の論功として、豊臣秀吉から関八州(関東の8つの国)を与えられ、江戸に移り住むことになりました。

その頃のお城の規模や姿は不明なのですけど、石垣や天守を有し、範囲は現在の二の丸まであったと思われます。しかし、その翌年の天正18年(1590年)に、家康は小田原の北条征伐の論功として、豊臣秀吉から関八州(関東の8つの国)を与えられ、江戸に移り住むことになりました。

駿府城の三の丸跡には現在、静岡県庁の庁舎が建っています。 その別館の21階の富士山展望ロビーは無料で開放されているので、まずはそこに上って駿府城の全体像を掴もうと思います。

その別館の21階の富士山展望ロビーは無料で開放されているので、まずはそこに上って駿府城の全体像を掴もうと思います。 この日は雲っていて、富士山は雲の中にお隠れになっていたのですけど………

この日は雲っていて、富士山は雲の中にお隠れになっていたのですけど………

そのすぐ眼下には、先ほど地上レベルから見てきた巽櫓と東御門が見えました。 それから、それらの後方にある水たまりは、本丸のお堀の一部であります。駿府城は明治初期に廃城となり、建物は徹底的に取り壊されました。さらに明治29年(1896年)には、歩兵第34連隊を誘致するために、二の丸の内側にあった本丸の石垣とお堀も破壊され、その輪郭は完全に失われました。

それから、それらの後方にある水たまりは、本丸のお堀の一部であります。駿府城は明治初期に廃城となり、建物は徹底的に取り壊されました。さらに明治29年(1896年)には、歩兵第34連隊を誘致するために、二の丸の内側にあった本丸の石垣とお堀も破壊され、その輪郭は完全に失われました。 近年になって、申し訳程度に掘り出されたのが、先程触れた水たまりのような本丸のお堀であります。

近年になって、申し訳程度に掘り出されたのが、先程触れた水たまりのような本丸のお堀であります。

それらの左側からは、駿府城公園の全体と坤櫓を眺めることができました。 公園内で何やら掘っていたり、ブルーシートで覆われているところは、今回の日記の冒頭でも触れたのですけど、明治時代に本丸の石垣やお堀もろとも破壊された天守台があったあたりで、ちょうど発掘調査がおこなわれているところです。

公園内で何やら掘っていたり、ブルーシートで覆われているところは、今回の日記の冒頭でも触れたのですけど、明治時代に本丸の石垣やお堀もろとも破壊された天守台があったあたりで、ちょうど発掘調査がおこなわれているところです。 そうしたら、今からそちらのほうに移動します。

そうしたら、今からそちらのほうに移動します。

本丸跡の中央あたりに立っている鷹狩り姿の徳川家康像の背後では………

地中から天守台の下部のほぼ全体が姿を現していました。 天守はお城のシンボル的な建物で、江戸城のものが日本一の規模だったのですけど、駿府城の天守台はその約1,5倍もの大きさなので、土台だけは日本記録を大きく更新しているのですよ。

天守はお城のシンボル的な建物で、江戸城のものが日本一の規模だったのですけど、駿府城の天守台はその約1,5倍もの大きさなので、土台だけは日本記録を大きく更新しているのですよ。 その天守台の上には………

その天守台の上には………

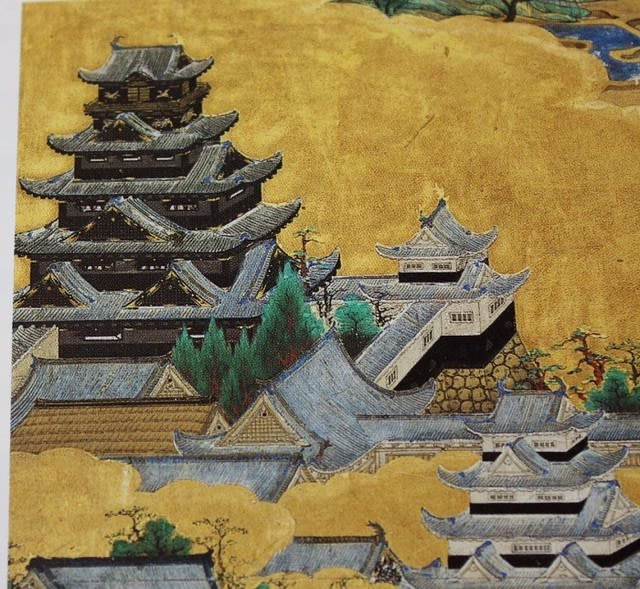

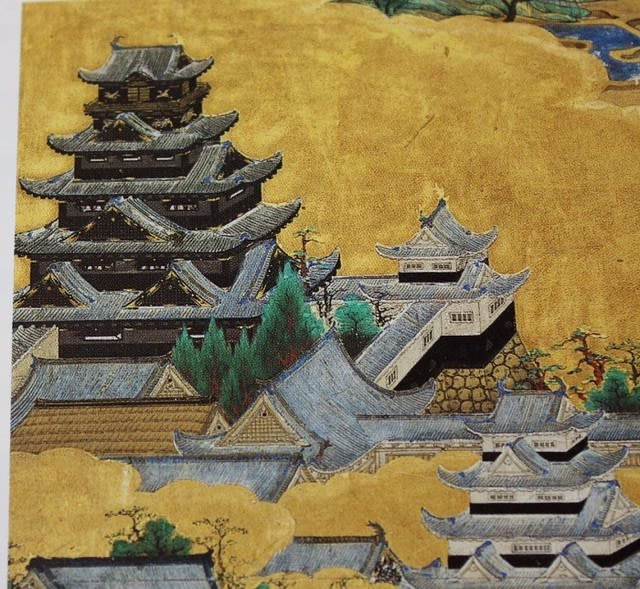

このような天守があったと推定されています。 関ヶ原の戦いののちに江戸に幕府を開いた家康は、2年ほどで将軍職を3男の秀忠に譲り、再び駿府に移り住みました。

関ヶ原の戦いののちに江戸に幕府を開いた家康は、2年ほどで将軍職を3男の秀忠に譲り、再び駿府に移り住みました。 それにともなって、江戸との二元政治と隠居の場を兼ねてお城を大改修し、巨大な天守台と三の丸を含めた全体を完成させたのですけど………

それにともなって、江戸との二元政治と隠居の場を兼ねてお城を大改修し、巨大な天守台と三の丸を含めた全体を完成させたのですけど………

今回の発掘調査で、家康が築いた天守台の内側から、さらに前の時代の一回り小さい天守台が発見されたのですよ それが………

それが………

こちらになります。 石の積みかたの特徴から、専門家によって豊臣政権のもとで築かれたものと特定されました。家康が関東に移封された後、駿府城には秀吉の配下の中村一氏(かずうじ)が入りました。しかし彼のネームバリューは低くて、新聞などには「秀吉の意向で………」といったように、「配下」とか「家来」の文字すら出ていないのですよ。

石の積みかたの特徴から、専門家によって豊臣政権のもとで築かれたものと特定されました。家康が関東に移封された後、駿府城には秀吉の配下の中村一氏(かずうじ)が入りました。しかし彼のネームバリューは低くて、新聞などには「秀吉の意向で………」といったように、「配下」とか「家来」の文字すら出ていないのですよ。

それはさておき、発掘現場のすぐ近くには、きゃっしるという入場無料の仮設の建物があって、その内部では………

駿府城の歴史や発掘調査の結果を紹介するVTRの他に、天守台の近くで発掘された金箔瓦も展示されていました。 溝の部分に金箔が施された金箔瓦は、当時は有力な戦国武将以外の使用は制限されていました。

溝の部分に金箔が施された金箔瓦は、当時は有力な戦国武将以外の使用は制限されていました。 そのような中で、一氏が金箔瓦を使った豪華絢爛な天守を築くことができたワケは………

そのような中で、一氏が金箔瓦を使った豪華絢爛な天守を築くことができたワケは………

秀吉の指示があったからだと思われます。 一氏は、その時まであったであろう家康が築いたお城や天守を壊し、金箔天守を伴った新たな駿府城を築きました。その時の姿は不明で、画像は豊臣秀吉が築いた大坂城なのですけど、黒漆塗りの下見板張りの5層ぐらいの立派な天守は、このようなイメージです。

一氏は、その時まであったであろう家康が築いたお城や天守を壊し、金箔天守を伴った新たな駿府城を築きました。その時の姿は不明で、画像は豊臣秀吉が築いた大坂城なのですけど、黒漆塗りの下見板張りの5層ぐらいの立派な天守は、このようなイメージです。 それは江戸に移った家康を牽制し、豊臣政権の偉力を見せつけるためだと思われるのですけど、もしそれが本当だったら、なんてえげつないというか、大人げないことでしょう

それは江戸に移った家康を牽制し、豊臣政権の偉力を見せつけるためだと思われるのですけど、もしそれが本当だったら、なんてえげつないというか、大人げないことでしょう 一方の家康は秀吉に遠慮して、従来からあった天守も石垣もない江戸城をちょっと手直して住んでいたというのに。

一方の家康は秀吉に遠慮して、従来からあった天守も石垣もない江戸城をちょっと手直して住んでいたというのに。

こちらの瓦は、金箔がうっすらとして分かりづらいのですけど、もっと金箔度の高い瓦が………

こちらの坤櫓内で展示されているというので、見に行ってみることにしましょう。

坤櫓は、史実に基づいて木造・本瓦葺き・白漆喰塗りで忠実に復元されたのですけど、安全面などを考慮して2階より上には登れないようになっています。その代わりと言ってはナンですけど、2階と3階の床が取り外されているので、1階からでも建物の構造を見ることができます。 その1階には………

その1階には………

顔ハメのような甲冑があって、手軽に鎧武者になれるので、係員さんに声をかけてカメラやスマホの撮影ボタンを押してもらいましょう

つい脱線してしまいましたけど、肝心の金箔瓦Ⅱは………

あった、ありましたよ パッと見ただけでも、かなり豪華な様子が伝わってきます。

パッと見ただけでも、かなり豪華な様子が伝わってきます。 しかし、割れてしまっていますね。係員さんの説明によると、駿府城から出土した中村一氏時代の金箔瓦はすべて割れていて、マトモな瓦は1枚も出なかったそうです。

しかし、割れてしまっていますね。係員さんの説明によると、駿府城から出土した中村一氏時代の金箔瓦はすべて割れていて、マトモな瓦は1枚も出なかったそうです。 再び駿府城の主となった家康はお城を大改築したのですけど、その際に豊臣政権下で一氏が築いた天守を徹底的に破壊してしまいました。

再び駿府城の主となった家康はお城を大改築したのですけど、その際に豊臣政権下で一氏が築いた天守を徹底的に破壊してしまいました。 その建物は、家康が思い描いていたプランから外れていたのかも知れないのですけど、なんてもったいないことをしたのでしょうか

その建物は、家康が思い描いていたプランから外れていたのかも知れないのですけど、なんてもったいないことをしたのでしょうか それだけではなく、天守に使われていた金箔瓦までも「こうしてやる、この

それだけではなく、天守に使われていた金箔瓦までも「こうしてやる、この このっ

このっ 」と1枚も残さず叩き割るなんて。失礼ながら、一氏以上に大人気ないです。

」と1枚も残さず叩き割るなんて。失礼ながら、一氏以上に大人気ないです。 いや、人為的に割られた金箔瓦からは、歴史上の人物の人間臭さも感じられます。

いや、人為的に割られた金箔瓦からは、歴史上の人物の人間臭さも感じられます。

家康が気分を新たにして築いた天守は、失火によってわずか5ヶ月で焼失。 すぐに再建されたのですけど、彼が亡くなった19年後に城下からの火によって再び失われ、以後は再建されませんでした。

すぐに再建されたのですけど、彼が亡くなった19年後に城下からの火によって再び失われ、以後は再建されませんでした。 明治以後の駿府城はあまり大切にされなくて、石垣が崩れた箇所は積み直されず、ブロック状の石などで固められたりしました。

明治以後の駿府城はあまり大切にされなくて、石垣が崩れた箇所は積み直されず、ブロック状の石などで固められたりしました。 そういうことがあったからなのか、駿府城は規模や歴史的な位置が国の特別史跡となっている名古屋城や大坂城に匹敵しながらも、現在何の指定もされていません。それでも、天守台周辺の発掘調査の最終年となる2019年度は、今川館があったとされるエリアを対象としているので、その結果も含めて総合的な判断によって一気にお城のランクが上がるかも知れません。

そういうことがあったからなのか、駿府城は規模や歴史的な位置が国の特別史跡となっている名古屋城や大坂城に匹敵しながらも、現在何の指定もされていません。それでも、天守台周辺の発掘調査の最終年となる2019年度は、今川館があったとされるエリアを対象としているので、その結果も含めて総合的な判断によって一気にお城のランクが上がるかも知れません。 実は駿府城はスゴいお城だったのですよ

実は駿府城はスゴいお城だったのですよ

………と、ついお城談義に熱くなってしまいましたけど、私が駿府城を訪れたのは冬の真っ只中。気付いたら、体がかなり冷えていました。 その少し前に、同公園内に静岡おでんのお店のおでんやおばちゃん駿府城公園店ができたので、そこで暖まっていくことにしましょう。

その少し前に、同公園内に静岡おでんのお店のおでんやおばちゃん駿府城公園店ができたので、そこで暖まっていくことにしましょう。

おでん種は全部で25種類。牛すじ(税込162円)以外は、108円均一となっております。 あまりにもたくさんあり過ぎて、迷ってしまいますけど………

あまりにもたくさんあり過ぎて、迷ってしまいますけど………

今回は静岡ならではの具の、右からふわ、さんかく、黒はんぺんの3種にしました。 ちなみにふわは牛の肺、さんかくはスケトウダラのすり身、黒はんぺんはイワシのすり身にございます。それらにダシ粉と青のりが入ったふりかけや、からしを付けてお召し上がりくださいませ。

ちなみにふわは牛の肺、さんかくはスケトウダラのすり身、黒はんぺんはイワシのすり身にございます。それらにダシ粉と青のりが入ったふりかけや、からしを付けてお召し上がりくださいませ。

このような感じで、特に遠方から駿府城目当てにいらっしゃった方には、お城を見学したあとは静岡おでんで暖まって締めることをオススメします。 あと、お土産としてわさび漬けや安倍川もちを買って帰ると、なおよろしい

あと、お土産としてわさび漬けや安倍川もちを買って帰ると、なおよろしい 今回私は波ちゃヌキで来てしまいましたけど、もちろんこちらの公園はワンコと散歩するのにもいいところですよ

今回私は波ちゃヌキで来てしまいましたけど、もちろんこちらの公園はワンコと散歩するのにもいいところですよ お城や歴史に興味がある方もそうでない方も、進化し続ける駿府城公園を各々のやり方でご堪能くださいませ。

お城や歴史に興味がある方もそうでない方も、進化し続ける駿府城公園を各々のやり方でご堪能くださいませ。

すでに静岡おでんの全部の具を制覇する決意を固められている方はこちらに投票してやってください。

すでに静岡おでんの全部の具を制覇する決意を固められている方はこちらに投票してやってください。

静岡市のど真ん中には、徳川家康が築いた駿府城というお城があります。

そちらでは数年前から明治時代に破壊された天守台の発掘調査がおこなわれていて、そこから金箔瓦などの歴史的大発見があったと、歴史家で城郭研究家でもある小和田哲男氏や加藤理文氏が興奮気味に話していました。

そちらでは数年前から明治時代に破壊された天守台の発掘調査がおこなわれていて、そこから金箔瓦などの歴史的大発見があったと、歴史家で城郭研究家でもある小和田哲男氏や加藤理文氏が興奮気味に話していました。 ちなみに天守台とは、天守の土台のことであります。しかもそれらの出土品が、2月中旬まで現地で特別公開されているというではありませんか

ちなみに天守台とは、天守の土台のことであります。しかもそれらの出土品が、2月中旬まで現地で特別公開されているというではありませんか これはもう、見に行くしかありません

これはもう、見に行くしかありません

………ということで、話は白黒茶々家で狛史が始まる1週間前の、1月13日までさかのぼらせていただきます。

駿府城には波を連れて何回か行ったことがあるのですけど、今回はそこ以外のところも多数詰め込む過密スケジュールの強攻策だったので、彼女には家でおとなしくしていてもらうことにしました。すまない、波ちゃ。

駿府城には波を連れて何回か行ったことがあるのですけど、今回はそこ以外のところも多数詰め込む過密スケジュールの強攻策だったので、彼女には家でおとなしくしていてもらうことにしました。すまない、波ちゃ。

静岡市までは、列車で移動し………

その駅前にある、竹千代君(ぎみ)の像の前に行き着きました。

徳川家康は岡崎で生まれ育ったのですけど、まだ幼名の竹千代と名乗っていた8歳のときに、駿府の今川義元のもとに人質に出されました。

徳川家康は岡崎で生まれ育ったのですけど、まだ幼名の竹千代と名乗っていた8歳のときに、駿府の今川義元のもとに人質に出されました。 人質とはいっても、誘拐とか身代金を要求するとかいう物騒なものではなく、義元は竹千代を今川家の軍師でもある太原雪斎のもとに預け、そこで英才教育を受けさせました。

人質とはいっても、誘拐とか身代金を要求するとかいう物騒なものではなく、義元は竹千代を今川家の軍師でもある太原雪斎のもとに預け、そこで英才教育を受けさせました。 つまり彼の将来を見込み、育てることにしたのです。

つまり彼の将来を見込み、育てることにしたのです。そこから徒歩12分ほどで………

かつて駿府城があった、駿府城公園にたどり着きました。

ちなみに私の目の前にあるのは、平成元年~8年(1989年~1996年)にかけて木造で復元された、巽櫓(たつみやぐら)と東御門にございます。

ちなみに私の目の前にあるのは、平成元年~8年(1989年~1996年)にかけて木造で復元された、巽櫓(たつみやぐら)と東御門にございます。 そこからさらに西に向かって歩いていくと………

そこからさらに西に向かって歩いていくと………

「あっ、モスラ

」と思われた方もいらっしゃるかも知れませんけど、この石像はイモムシの類ではありません。

」と思われた方もいらっしゃるかも知れませんけど、この石像はイモムシの類ではありません。 こちらはわさび漬け発祥の地でもあるので、それを象徴する像を造ったみたいです。

こちらはわさび漬け発祥の地でもあるので、それを象徴する像を造ったみたいです。 そのモスラ、いや、わさび漬け像のそのまた先には………

そのモスラ、いや、わさび漬け像のそのまた先には………

平成26年(2014年)にこちらも木造で復元された、坤櫓(ひつじさるやぐら)が聳え立っているのですよ

ちなみに巽は東南、坤は西南の方向を意味しています。

ちなみに巽は東南、坤は西南の方向を意味しています。

天正14年(1586年)に徳川家康は今川館があったとされるこの地に移り住み、駿府城を築きました。

その頃のお城の規模や姿は不明なのですけど、石垣や天守を有し、範囲は現在の二の丸まであったと思われます。しかし、その翌年の天正18年(1590年)に、家康は小田原の北条征伐の論功として、豊臣秀吉から関八州(関東の8つの国)を与えられ、江戸に移り住むことになりました。

その頃のお城の規模や姿は不明なのですけど、石垣や天守を有し、範囲は現在の二の丸まであったと思われます。しかし、その翌年の天正18年(1590年)に、家康は小田原の北条征伐の論功として、豊臣秀吉から関八州(関東の8つの国)を与えられ、江戸に移り住むことになりました。

駿府城の三の丸跡には現在、静岡県庁の庁舎が建っています。

その別館の21階の富士山展望ロビーは無料で開放されているので、まずはそこに上って駿府城の全体像を掴もうと思います。

その別館の21階の富士山展望ロビーは無料で開放されているので、まずはそこに上って駿府城の全体像を掴もうと思います。 この日は雲っていて、富士山は雲の中にお隠れになっていたのですけど………

この日は雲っていて、富士山は雲の中にお隠れになっていたのですけど………

そのすぐ眼下には、先ほど地上レベルから見てきた巽櫓と東御門が見えました。

それから、それらの後方にある水たまりは、本丸のお堀の一部であります。駿府城は明治初期に廃城となり、建物は徹底的に取り壊されました。さらに明治29年(1896年)には、歩兵第34連隊を誘致するために、二の丸の内側にあった本丸の石垣とお堀も破壊され、その輪郭は完全に失われました。

それから、それらの後方にある水たまりは、本丸のお堀の一部であります。駿府城は明治初期に廃城となり、建物は徹底的に取り壊されました。さらに明治29年(1896年)には、歩兵第34連隊を誘致するために、二の丸の内側にあった本丸の石垣とお堀も破壊され、その輪郭は完全に失われました。 近年になって、申し訳程度に掘り出されたのが、先程触れた水たまりのような本丸のお堀であります。

近年になって、申し訳程度に掘り出されたのが、先程触れた水たまりのような本丸のお堀であります。

それらの左側からは、駿府城公園の全体と坤櫓を眺めることができました。

公園内で何やら掘っていたり、ブルーシートで覆われているところは、今回の日記の冒頭でも触れたのですけど、明治時代に本丸の石垣やお堀もろとも破壊された天守台があったあたりで、ちょうど発掘調査がおこなわれているところです。

公園内で何やら掘っていたり、ブルーシートで覆われているところは、今回の日記の冒頭でも触れたのですけど、明治時代に本丸の石垣やお堀もろとも破壊された天守台があったあたりで、ちょうど発掘調査がおこなわれているところです。 そうしたら、今からそちらのほうに移動します。

そうしたら、今からそちらのほうに移動します。

本丸跡の中央あたりに立っている鷹狩り姿の徳川家康像の背後では………

地中から天守台の下部のほぼ全体が姿を現していました。

天守はお城のシンボル的な建物で、江戸城のものが日本一の規模だったのですけど、駿府城の天守台はその約1,5倍もの大きさなので、土台だけは日本記録を大きく更新しているのですよ。

天守はお城のシンボル的な建物で、江戸城のものが日本一の規模だったのですけど、駿府城の天守台はその約1,5倍もの大きさなので、土台だけは日本記録を大きく更新しているのですよ。 その天守台の上には………

その天守台の上には………

このような天守があったと推定されています。

関ヶ原の戦いののちに江戸に幕府を開いた家康は、2年ほどで将軍職を3男の秀忠に譲り、再び駿府に移り住みました。

関ヶ原の戦いののちに江戸に幕府を開いた家康は、2年ほどで将軍職を3男の秀忠に譲り、再び駿府に移り住みました。 それにともなって、江戸との二元政治と隠居の場を兼ねてお城を大改修し、巨大な天守台と三の丸を含めた全体を完成させたのですけど………

それにともなって、江戸との二元政治と隠居の場を兼ねてお城を大改修し、巨大な天守台と三の丸を含めた全体を完成させたのですけど………

今回の発掘調査で、家康が築いた天守台の内側から、さらに前の時代の一回り小さい天守台が発見されたのですよ

それが………

それが………

こちらになります。

石の積みかたの特徴から、専門家によって豊臣政権のもとで築かれたものと特定されました。家康が関東に移封された後、駿府城には秀吉の配下の中村一氏(かずうじ)が入りました。しかし彼のネームバリューは低くて、新聞などには「秀吉の意向で………」といったように、「配下」とか「家来」の文字すら出ていないのですよ。

石の積みかたの特徴から、専門家によって豊臣政権のもとで築かれたものと特定されました。家康が関東に移封された後、駿府城には秀吉の配下の中村一氏(かずうじ)が入りました。しかし彼のネームバリューは低くて、新聞などには「秀吉の意向で………」といったように、「配下」とか「家来」の文字すら出ていないのですよ。

それはさておき、発掘現場のすぐ近くには、きゃっしるという入場無料の仮設の建物があって、その内部では………

駿府城の歴史や発掘調査の結果を紹介するVTRの他に、天守台の近くで発掘された金箔瓦も展示されていました。

溝の部分に金箔が施された金箔瓦は、当時は有力な戦国武将以外の使用は制限されていました。

溝の部分に金箔が施された金箔瓦は、当時は有力な戦国武将以外の使用は制限されていました。 そのような中で、一氏が金箔瓦を使った豪華絢爛な天守を築くことができたワケは………

そのような中で、一氏が金箔瓦を使った豪華絢爛な天守を築くことができたワケは………

秀吉の指示があったからだと思われます。

一氏は、その時まであったであろう家康が築いたお城や天守を壊し、金箔天守を伴った新たな駿府城を築きました。その時の姿は不明で、画像は豊臣秀吉が築いた大坂城なのですけど、黒漆塗りの下見板張りの5層ぐらいの立派な天守は、このようなイメージです。

一氏は、その時まであったであろう家康が築いたお城や天守を壊し、金箔天守を伴った新たな駿府城を築きました。その時の姿は不明で、画像は豊臣秀吉が築いた大坂城なのですけど、黒漆塗りの下見板張りの5層ぐらいの立派な天守は、このようなイメージです。 それは江戸に移った家康を牽制し、豊臣政権の偉力を見せつけるためだと思われるのですけど、もしそれが本当だったら、なんてえげつないというか、大人げないことでしょう

それは江戸に移った家康を牽制し、豊臣政権の偉力を見せつけるためだと思われるのですけど、もしそれが本当だったら、なんてえげつないというか、大人げないことでしょう 一方の家康は秀吉に遠慮して、従来からあった天守も石垣もない江戸城をちょっと手直して住んでいたというのに。

一方の家康は秀吉に遠慮して、従来からあった天守も石垣もない江戸城をちょっと手直して住んでいたというのに。

こちらの瓦は、金箔がうっすらとして分かりづらいのですけど、もっと金箔度の高い瓦が………

こちらの坤櫓内で展示されているというので、見に行ってみることにしましょう。

坤櫓は、史実に基づいて木造・本瓦葺き・白漆喰塗りで忠実に復元されたのですけど、安全面などを考慮して2階より上には登れないようになっています。その代わりと言ってはナンですけど、2階と3階の床が取り外されているので、1階からでも建物の構造を見ることができます。

その1階には………

その1階には………

顔ハメのような甲冑があって、手軽に鎧武者になれるので、係員さんに声をかけてカメラやスマホの撮影ボタンを押してもらいましょう

つい脱線してしまいましたけど、肝心の金箔瓦Ⅱは………

あった、ありましたよ

パッと見ただけでも、かなり豪華な様子が伝わってきます。

パッと見ただけでも、かなり豪華な様子が伝わってきます。 しかし、割れてしまっていますね。係員さんの説明によると、駿府城から出土した中村一氏時代の金箔瓦はすべて割れていて、マトモな瓦は1枚も出なかったそうです。

しかし、割れてしまっていますね。係員さんの説明によると、駿府城から出土した中村一氏時代の金箔瓦はすべて割れていて、マトモな瓦は1枚も出なかったそうです。 再び駿府城の主となった家康はお城を大改築したのですけど、その際に豊臣政権下で一氏が築いた天守を徹底的に破壊してしまいました。

再び駿府城の主となった家康はお城を大改築したのですけど、その際に豊臣政権下で一氏が築いた天守を徹底的に破壊してしまいました。 その建物は、家康が思い描いていたプランから外れていたのかも知れないのですけど、なんてもったいないことをしたのでしょうか

その建物は、家康が思い描いていたプランから外れていたのかも知れないのですけど、なんてもったいないことをしたのでしょうか それだけではなく、天守に使われていた金箔瓦までも「こうしてやる、この

それだけではなく、天守に使われていた金箔瓦までも「こうしてやる、この このっ

このっ 」と1枚も残さず叩き割るなんて。失礼ながら、一氏以上に大人気ないです。

」と1枚も残さず叩き割るなんて。失礼ながら、一氏以上に大人気ないです。 いや、人為的に割られた金箔瓦からは、歴史上の人物の人間臭さも感じられます。

いや、人為的に割られた金箔瓦からは、歴史上の人物の人間臭さも感じられます。

家康が気分を新たにして築いた天守は、失火によってわずか5ヶ月で焼失。

すぐに再建されたのですけど、彼が亡くなった19年後に城下からの火によって再び失われ、以後は再建されませんでした。

すぐに再建されたのですけど、彼が亡くなった19年後に城下からの火によって再び失われ、以後は再建されませんでした。 明治以後の駿府城はあまり大切にされなくて、石垣が崩れた箇所は積み直されず、ブロック状の石などで固められたりしました。

明治以後の駿府城はあまり大切にされなくて、石垣が崩れた箇所は積み直されず、ブロック状の石などで固められたりしました。 そういうことがあったからなのか、駿府城は規模や歴史的な位置が国の特別史跡となっている名古屋城や大坂城に匹敵しながらも、現在何の指定もされていません。それでも、天守台周辺の発掘調査の最終年となる2019年度は、今川館があったとされるエリアを対象としているので、その結果も含めて総合的な判断によって一気にお城のランクが上がるかも知れません。

そういうことがあったからなのか、駿府城は規模や歴史的な位置が国の特別史跡となっている名古屋城や大坂城に匹敵しながらも、現在何の指定もされていません。それでも、天守台周辺の発掘調査の最終年となる2019年度は、今川館があったとされるエリアを対象としているので、その結果も含めて総合的な判断によって一気にお城のランクが上がるかも知れません。 実は駿府城はスゴいお城だったのですよ

実は駿府城はスゴいお城だったのですよ

………と、ついお城談義に熱くなってしまいましたけど、私が駿府城を訪れたのは冬の真っ只中。気付いたら、体がかなり冷えていました。

その少し前に、同公園内に静岡おでんのお店のおでんやおばちゃん駿府城公園店ができたので、そこで暖まっていくことにしましょう。

その少し前に、同公園内に静岡おでんのお店のおでんやおばちゃん駿府城公園店ができたので、そこで暖まっていくことにしましょう。

おでん種は全部で25種類。牛すじ(税込162円)以外は、108円均一となっております。

あまりにもたくさんあり過ぎて、迷ってしまいますけど………

あまりにもたくさんあり過ぎて、迷ってしまいますけど………

今回は静岡ならではの具の、右からふわ、さんかく、黒はんぺんの3種にしました。

ちなみにふわは牛の肺、さんかくはスケトウダラのすり身、黒はんぺんはイワシのすり身にございます。それらにダシ粉と青のりが入ったふりかけや、からしを付けてお召し上がりくださいませ。

ちなみにふわは牛の肺、さんかくはスケトウダラのすり身、黒はんぺんはイワシのすり身にございます。それらにダシ粉と青のりが入ったふりかけや、からしを付けてお召し上がりくださいませ。

このような感じで、特に遠方から駿府城目当てにいらっしゃった方には、お城を見学したあとは静岡おでんで暖まって締めることをオススメします。

あと、お土産としてわさび漬けや安倍川もちを買って帰ると、なおよろしい

あと、お土産としてわさび漬けや安倍川もちを買って帰ると、なおよろしい 今回私は波ちゃヌキで来てしまいましたけど、もちろんこちらの公園はワンコと散歩するのにもいいところですよ

今回私は波ちゃヌキで来てしまいましたけど、もちろんこちらの公園はワンコと散歩するのにもいいところですよ お城や歴史に興味がある方もそうでない方も、進化し続ける駿府城公園を各々のやり方でご堪能くださいませ。

お城や歴史に興味がある方もそうでない方も、進化し続ける駿府城公園を各々のやり方でご堪能くださいませ。

すでに静岡おでんの全部の具を制覇する決意を固められている方はこちらに投票してやってください。

すでに静岡おでんの全部の具を制覇する決意を固められている方はこちらに投票してやってください。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます