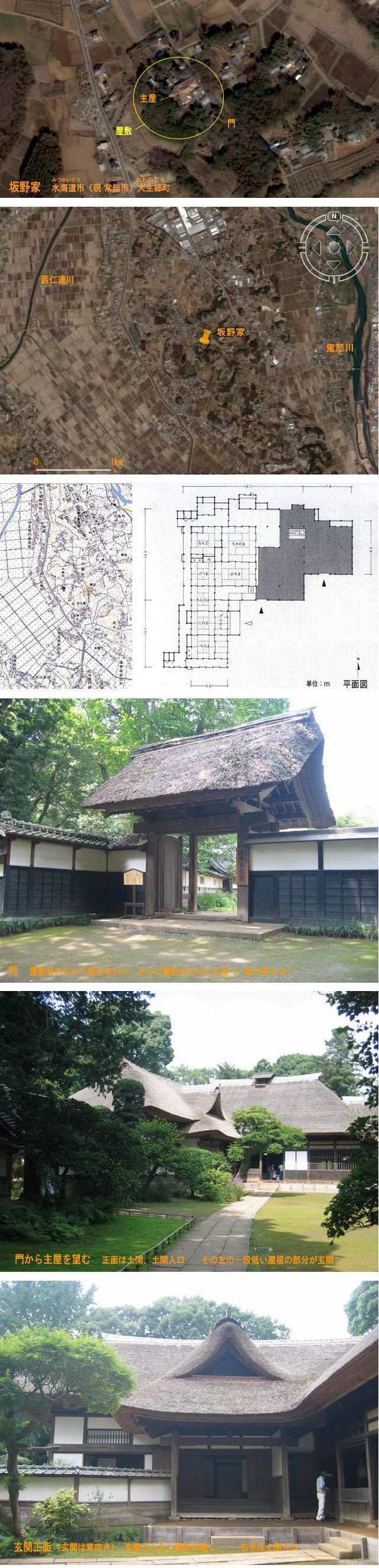

茨城県西部、鬼怒川と利根川との間に挟まれた南北に長い低湿地帯際の丘陵に、「坂野家」がある。

所在は、水海道(みつかいどう)市 大生郷(おおのごう)。現在は合併で常総市になっている。

この低湿地帯には、かつて「飯沼」という沼沢地が広がっていた。

江戸時代の末に、その干拓によって現在見るような水田地帯に変貌するが(航空写真参照)、この干拓事業の中心的人物の一人が坂野家であり、その屋敷、住居がこの建物である。坂野家は中世以来の土着の農家と言われている。

註 写真の水田区画は、戦後の区画整理によるもの。

なお、このような干拓地は、このあたりから埼玉南部にかけて多い。

まわりを濠に囲まれたような丘陵の頂部一帯が鬱蒼とした樹林で覆われ、その中に屋敷が潜んでいる。どこまでを敷地と言えばよいのか考えてしまうほど広い。

その樹林の中に垣(塀)まわされ、そこに写真のような茅葺の門が構えられている。

主屋は一見曲がり屋だが、元は「ひろま、ちゃのま、ぶつま、なんど」の四室と、その南側の一間幅の縁状の部分が主体で、それに「どま」がつながっていた。その部分は18世紀前半の建設と考えられている。

現在の広大な「どま」(平面図の網掛け部分)と、「ぶつま」の南に一列に続く「さんのま」~「いちのま」:「書院」は19世紀中頃の増築とされる。

写真では見えないが、西側には明治以降増築された部分がある。

国の重要文化財に指定されており、解体修理が昨年終了したばかり。

「修理工事報告書」(未刊)でそのあたりの詳細が明らかにされると思われる。

現在は、「水海道風土博物館」として公開。また、映画撮影にもよく使われている。

航空写真はgoogle earth、地図は国土地理院1/25000地形図より。

どうぞよいお年をお迎えください。

来年もよろしくお願いいたします。