少し時間が空きすぎてしまい、恐縮です。

今回は、「日本家屋構造」所載の「床の間」まわりの構造の紹介です。

「床の間」も、見かけることが少なくなりました。

「和室」というと「床の間」が付きものであるかのように思われているようです。

しかし、それは、武家階級の人びとが、住まいには必ず「上級」、「格上」の、「当家の主人の格を示す室」を設けるものだ、そのモデルは寺院の客殿、後のいわゆる書院造だ、といういわば「思いこみ」がつくりだした習慣にすぎない、

「床の間」をつくるようになったのには、別の意味・意図があった、と私は考えています。

それについてはあらためて書くこととして、武家階級の住まいを受け継ぎ、明治期の人たちがあたりまえのものとしてつくっていた「床の間」のつくりよう、それが今回の内容です。

十四 床の間

第一 床の間各部のつくり

第五十三図は、床の間各部の仕口を示す。

図の甲は、床柱への各部:床框(とこ がまち)、畳寄(たたみ よせ)、落掛(おとし がけ):の取付け方を示した断面図である。

図の乙は、見付面(みつけ めん)を丸太のままとした床柱(とこ ばしら)で、足元を畳面から柱径の2.5~3本分だけ平らに鉋で削り木目(杢目:もくめ)を表す場合で、これを竹の子目と呼んでいる。

見付(みつけ)面:正面から見える面。これに対して、奥行方向を見込(みこみ)と呼んでいる。

このような床柱を使うとき、落掛の木口(こぐち)を1分5厘から3~4分ほど柱の面上に表わす仕上げ法があり、これを切目胴付(きりめ どうつき)と呼ぶ。

註 竹の子目の柱は、一般的ではない。

図の丙は、落掛の床柱への仕口を示す。

落掛は、長押の上端から柱径の1.5~3本程度上がった位置に設け、端部を箱目違いに彫り、大入れ遣返しで嵌め、固定するために一方の仕口上部に楔を打つ。

遣返し:やりかえし 通称「行って来い」

「一つの木を他の木に穿ちたる穴に差込み、更に反対の方向に、少しくいざらすことをいう。

二本の柱の間へ、横木を差込むときなどに、遣返しをなす。例えば、床の間の落掛けの如し。

(「日本建築辞彙」新訂版による)

図の丁と戌は、床框の柱への取付け方を示す。

丁は、漆塗った框の場合で、その木口を三角に刻み、その部分を大入れとして嵌め込み、裏側から楔を打って固定する。

戌は普通の框の場合。木口に曲折(かねおり:90度)の目違いを刻み、大入遣返しで柱の間に取付ける。

床の間の床面を板仕上げとする場合は、床框の片側に図のように小穴を决り(しゃく り)、板の裏面に2寸角ほどの吸付桟を2箇所設け、床框と吸付桟を引独鈷で欠き合わせ、目違いを立て、下端からシャチで締める。

粗末な仕口では、吸付桟の木口に蟻をつくり、框に寄蟻で取付けることもある。

註 文のまま現代語で写しましたが、前段の部分、図がないのでよく分りません。

また、寄蟻方式の場合、「寄せるためのゆとり」が取れるのかどうか、これも不明です。

どなたか、ご教示いただけると幸いです。

私は、こういう工作の設計をしたことがありません。

次は、床の間の脇に付きものの棚のつくりについて

十五 棚

第一 床脇棚のつくり

第五十四図 其一は、床脇の棚の(一般的な)構成を示す。棚は、下から、地袋(ぢ ぶくろ)、違棚(ちがい だな)、袋戸棚(ふくろ とだな)からなる。

それぞれの位置・高さは以下の通りで、図はそれを示している。

違棚の下棚板の上端は、地袋板の上端~袋戸棚板下端間の高さの1/2。

下板下端~上板上端の高さは、柱の径程度。

板の厚さは、柱径の2~2.5/10程度。

筆返しの高さは、板厚の1.5倍、出は板の木口から板の厚さほど。

地袋板(地板とも言う)と袋戸棚の板の厚さは、柱径の3/10。

各棚板の木口を取付けるには、壁の中に板受け木を設け、受け木につくった穴に棚板を嵌め込んで釘打ちとする。板受け木は、貫と同じように柱に差して固定する。

床脇の棚の形状には各種あるが、地袋、違棚、袋戸棚で構成するのが一般的である。

床の間には框を設ける場合と蹴込床(けこみ どこ:階段様のつくり、第五十四図 其二参照)があるが、框があるときは床脇も框を設け、蹴込の場合は同じく蹴込とするのがよい。

また、袋戸棚の前の天井は、鴨居の上に台輪をまわし、鏡天井とするのが普通である。

鏡天井:一枚板(鏡板と呼ぶ)の天井。

註 ここに紹介されているのは、床脇の一意匠。

次は、床脇の棚のうち、違棚について

第二 違棚

第五十四図 其二は、違棚の各部の納めかた。

図の甲、乙は、筆返の取付け法。図のように蟻型を刻み嵌め込む。棚板の木口には、木目が縦となるように別材を嵌める。この折付けを壁の方から見た図が丙である。この、木口の納め方を、燕蟻(つばめ あり)と呼ぶ。

燕蟻:端燕(はし つばめ) 端嵌めの訛ではないか。

板の反りを防いだり、あるいは数枚の板を矧ぎ合せたとき、木口に板を嵌め込む方法を端嵌めという。

古代寺院の扉などがその典型。

この端嵌めが訛って端喰みと呼ばれるようになる。

端燕は、この端嵌めの特殊な形:正面からは隠れて見えない。

図の丁は、違棚間の束柱:蝦(海老)束の取付け方と立てる位置を示している。

図の上が正面にあたり、棚板の端から束の径分引いた位置に束を立てる。

束の角には几帳面(きちょう めん)を設けるのを常とし、面の大きさは束の径の1/7とする。

几帳面:几帳の柱の角に使われることが多かったことから名付けられたとされる。

下図は、「日本建築辞彙」所載の几帳面の図。

几帳:台に柱を立てて、帳(とばり)を掛けたもの。昔、部屋の仕切りに使った。(「新明解国語辞典」)

今回の最後は、欄間と付書院のつくりについて

付書院はともかく、竹の節欄間は、最近つくることはまずないでしょう。

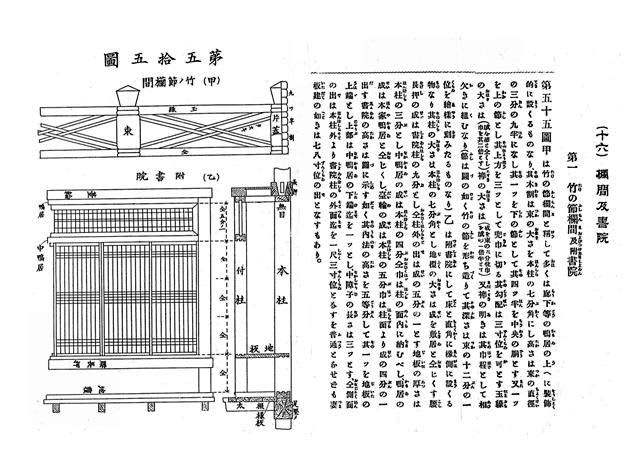

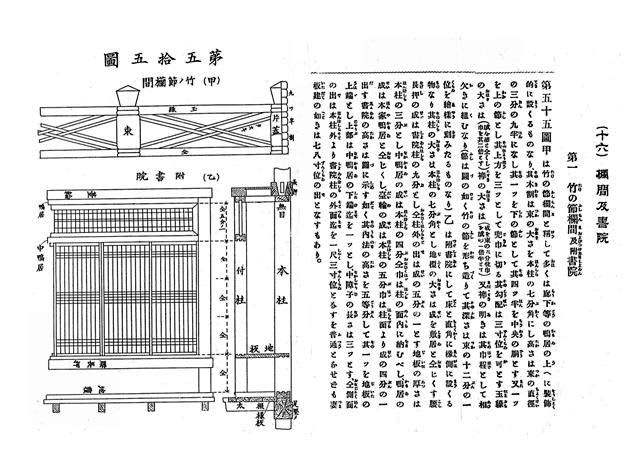

十六 欄間及び書院

第一 竹の節欄間(たけのふし らんま)及び付書院(つけ しょいん)

第五十五図の甲は、廊下などの欄間に装飾的に設けられる竹の節欄間。

竹の節欄間の木割は以下の通り。

束柱の径は、本柱の7分角。

高さは、束の径の3/10を一節として、その9.5個分とし、

その一つ分を下の節とし、その4.5個分を中央の胴とする。

上の節は1個分、その上の3個分は兜巾(ときん 頭巾とも書く)にあてる。

欄間の上部の横木:玉縁の大きさは、高さを一節分、幅はその2倍。

襷は、高さを束の径の6/10ぐらい、幅をその1.5倍とする。

二本の襷の間隔は襷材の幅程度とする。

襷の交叉部は合欠きで組む。

節の深さは束の径の1/12程度で、図のように彫る。

図の乙は縁側に床の間と直角に設ける付書院を示す。

付書院の柱は、本柱の7/10角。地覆(ぢ ふく)は高さは敷居の高さに同じ。

腰長押の高さは付書院柱の9/10、外の出は高さの1/5とする。

地板(ぢ いた)の厚さは本柱の3/10。

付書院の中鴨居は高さを本柱の4/10として、

付書院の柱の面内に納める。

鴨居の高さは本体の鴨居と同じ。

台輪の高さは本柱の5/10、幅は柱面から高さの1/4外に出す。

書院の高さは、内法高さを5等分して、その一つを地板の上端、上部は、中鴨居の下端までを一つ分、

したがって、中障子の高さは三つ分となる。

付書院の縁側への出は、本柱外面~付書院柱外面を1尺3寸程度とするのが普通であるが、側面を板壁とする場合は、7~8寸とすることがある。

以上で今回の紹介は終りです。

ここに紹介されているのは、木割も含めて、あくまでも一形式です。そして、その通りにつくって、いいものが誕生するわけでもありません(むしろ、見るに耐えないものになってしまうのがオチです)。

ここに紹介されている基となった実例は、関西地域に多数遺っています(関東地域、特に東京では、「日本家屋構造」紹介にそっくりの例が、多少ですが遺っていると思います)。

関西に在る事例を観ると、それは、寺院に限らず町家、農家などでも観られますが、これらの「意匠」は、単に「形式」「様式」として付加されたのではなく、それぞれ、ある意図の下に考案されたものであることがよく分ります。

更に言えば、これを生みだした人たちの創造力は、現代の建築家たちを数等凌駕していることも分ります。

そういう「伝統」を何処に置き忘れてきてしまったのでしょうか。

今回は、「日本家屋構造」所載の「床の間」まわりの構造の紹介です。

「床の間」も、見かけることが少なくなりました。

「和室」というと「床の間」が付きものであるかのように思われているようです。

しかし、それは、武家階級の人びとが、住まいには必ず「上級」、「格上」の、「当家の主人の格を示す室」を設けるものだ、そのモデルは寺院の客殿、後のいわゆる書院造だ、といういわば「思いこみ」がつくりだした習慣にすぎない、

「床の間」をつくるようになったのには、別の意味・意図があった、と私は考えています。

それについてはあらためて書くこととして、武家階級の住まいを受け継ぎ、明治期の人たちがあたりまえのものとしてつくっていた「床の間」のつくりよう、それが今回の内容です。

十四 床の間

第一 床の間各部のつくり

第五十三図は、床の間各部の仕口を示す。

図の甲は、床柱への各部:床框(とこ がまち)、畳寄(たたみ よせ)、落掛(おとし がけ):の取付け方を示した断面図である。

図の乙は、見付面(みつけ めん)を丸太のままとした床柱(とこ ばしら)で、足元を畳面から柱径の2.5~3本分だけ平らに鉋で削り木目(杢目:もくめ)を表す場合で、これを竹の子目と呼んでいる。

見付(みつけ)面:正面から見える面。これに対して、奥行方向を見込(みこみ)と呼んでいる。

このような床柱を使うとき、落掛の木口(こぐち)を1分5厘から3~4分ほど柱の面上に表わす仕上げ法があり、これを切目胴付(きりめ どうつき)と呼ぶ。

註 竹の子目の柱は、一般的ではない。

図の丙は、落掛の床柱への仕口を示す。

落掛は、長押の上端から柱径の1.5~3本程度上がった位置に設け、端部を箱目違いに彫り、大入れ遣返しで嵌め、固定するために一方の仕口上部に楔を打つ。

遣返し:やりかえし 通称「行って来い」

「一つの木を他の木に穿ちたる穴に差込み、更に反対の方向に、少しくいざらすことをいう。

二本の柱の間へ、横木を差込むときなどに、遣返しをなす。例えば、床の間の落掛けの如し。

(「日本建築辞彙」新訂版による)

図の丁と戌は、床框の柱への取付け方を示す。

丁は、漆塗った框の場合で、その木口を三角に刻み、その部分を大入れとして嵌め込み、裏側から楔を打って固定する。

戌は普通の框の場合。木口に曲折(かねおり:90度)の目違いを刻み、大入遣返しで柱の間に取付ける。

床の間の床面を板仕上げとする場合は、床框の片側に図のように小穴を决り(しゃく り)、板の裏面に2寸角ほどの吸付桟を2箇所設け、床框と吸付桟を引独鈷で欠き合わせ、目違いを立て、下端からシャチで締める。

粗末な仕口では、吸付桟の木口に蟻をつくり、框に寄蟻で取付けることもある。

註 文のまま現代語で写しましたが、前段の部分、図がないのでよく分りません。

また、寄蟻方式の場合、「寄せるためのゆとり」が取れるのかどうか、これも不明です。

どなたか、ご教示いただけると幸いです。

私は、こういう工作の設計をしたことがありません。

次は、床の間の脇に付きものの棚のつくりについて

十五 棚

第一 床脇棚のつくり

第五十四図 其一は、床脇の棚の(一般的な)構成を示す。棚は、下から、地袋(ぢ ぶくろ)、違棚(ちがい だな)、袋戸棚(ふくろ とだな)からなる。

それぞれの位置・高さは以下の通りで、図はそれを示している。

違棚の下棚板の上端は、地袋板の上端~袋戸棚板下端間の高さの1/2。

下板下端~上板上端の高さは、柱の径程度。

板の厚さは、柱径の2~2.5/10程度。

筆返しの高さは、板厚の1.5倍、出は板の木口から板の厚さほど。

地袋板(地板とも言う)と袋戸棚の板の厚さは、柱径の3/10。

各棚板の木口を取付けるには、壁の中に板受け木を設け、受け木につくった穴に棚板を嵌め込んで釘打ちとする。板受け木は、貫と同じように柱に差して固定する。

床脇の棚の形状には各種あるが、地袋、違棚、袋戸棚で構成するのが一般的である。

床の間には框を設ける場合と蹴込床(けこみ どこ:階段様のつくり、第五十四図 其二参照)があるが、框があるときは床脇も框を設け、蹴込の場合は同じく蹴込とするのがよい。

また、袋戸棚の前の天井は、鴨居の上に台輪をまわし、鏡天井とするのが普通である。

鏡天井:一枚板(鏡板と呼ぶ)の天井。

註 ここに紹介されているのは、床脇の一意匠。

次は、床脇の棚のうち、違棚について

第二 違棚

第五十四図 其二は、違棚の各部の納めかた。

図の甲、乙は、筆返の取付け法。図のように蟻型を刻み嵌め込む。棚板の木口には、木目が縦となるように別材を嵌める。この折付けを壁の方から見た図が丙である。この、木口の納め方を、燕蟻(つばめ あり)と呼ぶ。

燕蟻:端燕(はし つばめ) 端嵌めの訛ではないか。

板の反りを防いだり、あるいは数枚の板を矧ぎ合せたとき、木口に板を嵌め込む方法を端嵌めという。

古代寺院の扉などがその典型。

この端嵌めが訛って端喰みと呼ばれるようになる。

端燕は、この端嵌めの特殊な形:正面からは隠れて見えない。

図の丁は、違棚間の束柱:蝦(海老)束の取付け方と立てる位置を示している。

図の上が正面にあたり、棚板の端から束の径分引いた位置に束を立てる。

束の角には几帳面(きちょう めん)を設けるのを常とし、面の大きさは束の径の1/7とする。

几帳面:几帳の柱の角に使われることが多かったことから名付けられたとされる。

下図は、「日本建築辞彙」所載の几帳面の図。

几帳:台に柱を立てて、帳(とばり)を掛けたもの。昔、部屋の仕切りに使った。(「新明解国語辞典」)

今回の最後は、欄間と付書院のつくりについて

付書院はともかく、竹の節欄間は、最近つくることはまずないでしょう。

十六 欄間及び書院

第一 竹の節欄間(たけのふし らんま)及び付書院(つけ しょいん)

第五十五図の甲は、廊下などの欄間に装飾的に設けられる竹の節欄間。

竹の節欄間の木割は以下の通り。

束柱の径は、本柱の7分角。

高さは、束の径の3/10を一節として、その9.5個分とし、

その一つ分を下の節とし、その4.5個分を中央の胴とする。

上の節は1個分、その上の3個分は兜巾(ときん 頭巾とも書く)にあてる。

欄間の上部の横木:玉縁の大きさは、高さを一節分、幅はその2倍。

襷は、高さを束の径の6/10ぐらい、幅をその1.5倍とする。

二本の襷の間隔は襷材の幅程度とする。

襷の交叉部は合欠きで組む。

節の深さは束の径の1/12程度で、図のように彫る。

図の乙は縁側に床の間と直角に設ける付書院を示す。

付書院の柱は、本柱の7/10角。地覆(ぢ ふく)は高さは敷居の高さに同じ。

腰長押の高さは付書院柱の9/10、外の出は高さの1/5とする。

地板(ぢ いた)の厚さは本柱の3/10。

付書院の中鴨居は高さを本柱の4/10として、

付書院の柱の面内に納める。

鴨居の高さは本体の鴨居と同じ。

台輪の高さは本柱の5/10、幅は柱面から高さの1/4外に出す。

書院の高さは、内法高さを5等分して、その一つを地板の上端、上部は、中鴨居の下端までを一つ分、

したがって、中障子の高さは三つ分となる。

付書院の縁側への出は、本柱外面~付書院柱外面を1尺3寸程度とするのが普通であるが、側面を板壁とする場合は、7~8寸とすることがある。

以上で今回の紹介は終りです。

ここに紹介されているのは、木割も含めて、あくまでも一形式です。そして、その通りにつくって、いいものが誕生するわけでもありません(むしろ、見るに耐えないものになってしまうのがオチです)。

ここに紹介されている基となった実例は、関西地域に多数遺っています(関東地域、特に東京では、「日本家屋構造」紹介にそっくりの例が、多少ですが遺っていると思います)。

関西に在る事例を観ると、それは、寺院に限らず町家、農家などでも観られますが、これらの「意匠」は、単に「形式」「様式」として付加されたのではなく、それぞれ、ある意図の下に考案されたものであることがよく分ります。

更に言えば、これを生みだした人たちの創造力は、現代の建築家たちを数等凌駕していることも分ります。

そういう「伝統」を何処に置き忘れてきてしまったのでしょうか。