[文言追加 8.30][註記追加 12.25][文言追加 2月4日 9.41、9.56][文言訂正 2月6日 11.02]

先に(1月29日)、「浄土寺浄土堂」の架構は、「貫工法」と言うよりも「差物工法」と言った方が分りやすい、との旨書きました。

その理由をもう少し詳しく言えば、いま一般に、「貫工法」というと「貫+何らかの壁」というように理解されがちなのに対して、「差物工法」と言えば、壁の有無に関係なく「差物」をいわば主役として考えられるからです。

1月29日の記事(下註)では、16世紀末:室町時代末の建設と考えられている兵庫県の「古井家」の架構でも、「浄土寺浄土堂」と同じように、壁塗りなしで「太目の貫」「飛貫」だけで架構を固めていることを紹介しました(外周にはいわゆる「貫+壁」のところが多少あります)。

註 「日本の建物づくりを支えてきた技術-23」

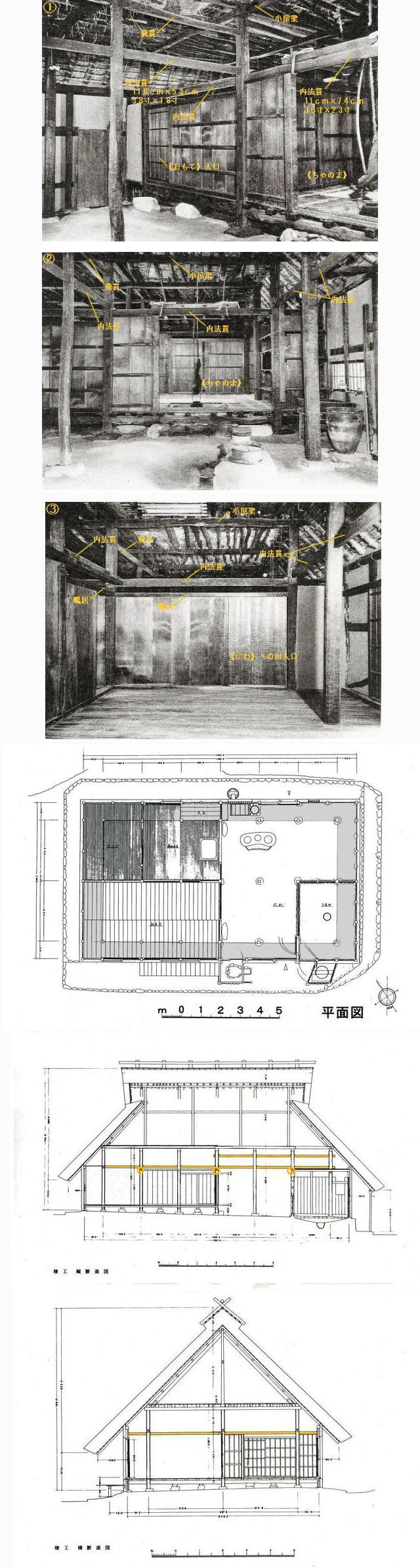

そこで、簡単に「古井家」の架構を、上掲の写真と平面図・断面図で、「太目の貫」「飛貫」に焦点をあてて紹介します。

写真、図とも「重要文化財古井家住宅修理工事報告書」から転載、編集加筆しています。

平面図の灰色を掛けてある部分は「下屋」にあたる部分です。

断面図で色を付けてある部材が「貫」「飛貫」です。それ以外の「貫」には色を付けてありません(床面の位置には、「足固貫」があり、外周の壁に「貫+壁」のところがあります)。

写真①は、「にわ」(土間)から居室部:「おもて」「ちゃのま」:側を見たところ。

写真②は、同じく「にわ」から「ちゃのま」を見ています。

「にわ」と「ちゃのま」の間は隔てがなく常時つながっていますが、「おもて」へは板戸1枚があるだけの板壁で仕切られています。ただ、鴨居から上は抜けています。なお、鴨居は「貫」の下に別途に設けられています。

写真③は、「ちゃのま」から「にわ」を望んだもの。

柱寸法は、「上屋の柱」(「おもて」や「にわ」の室内に表れている柱)が平均して約16.5cm(5.5寸)角、「下屋の柱」(建物外周壁の柱)は約12.7cm(4.2寸)角。太さには1本ごとかなりの差があります。

「上屋」の「梁」や「桁」は、ほとんど「柱」と同寸程度の材が使われています。

このような細身の材で屋根が組めるのが「又首(扠首)組:さすぐみ」の利点・特徴です(原初的なトラス組にほかなりません)。

なお、「又首(扠首)組」の中央に「束」(「真束」のように見える)がありますが、桁行断面図で分るように、これは「又首」通りに入っているのではなく(つまり「真束」ではなく)、「棟木」を支えているだけです。[文言追加 8.30、再追加 2月4日 9.41]

「柱」材はクリ。「梁」「桁」材は主にスギ、一部ツガ、ヒノキです。

「貫」は、平均して11.6×5.3cm(約3.8寸×1.8寸)程度。

幅は平均柱径の約1/3にあたります。かなり太目の材です。材料はスギ。

直交する場合は、写真のように、段差を付けて、同レベルでの交叉を避けています。

この材に「胴張り」を付ければ(あるいは「胴付き」を設ければ):たとえば本体を11.6cm角にして端部を柱に差すように刻めば:「差物」になります。

そして実際、「にわ」~「ちゃのま」境の「内法貫」は11cm×7.4cm(3.6寸×2.4寸)ほどあり、この「貫」は、写真②の右手の「上屋の柱」を貫いて「下屋の柱」まで通っています(写真に3.6寸×2.3寸とありますが、誤記です)。

上屋柱は、ここでは14.8cm(約4.9寸)角、下屋の柱(外周の柱)は15.8cm(約5.2寸)角です。

その方法は、上屋の柱の左(内側)で「貫」の片面を2.4cm(0.8寸)ほど削り取って幅を5cmほどにしぼり(つまり、材の片側に2.4cm(0.8寸)の「胴付」を設けたことになります)柱を貫き、下屋の柱へ繋いでいます。「差物」にかなり近い寸法・仕様です。

下屋の柱の「貫穴」は、「貫」の全寸法(11cm×5cm)があけられていますが、「貫」は、その高さの下半分5.5cmだけが貫通しています(「下小根」)。したがって、上半分には「埋木:楔」が打込まれます。これはまったく「浄土寺浄土堂」の方法と同じです。

これと同じ仕様の梁行方向の「貫」(「内法貫」)は、この部分のほかに、平面図でいうと、「うまや」と「にわ」の境の通り、「ちゃのま」と「なんど」境のとおり、の計3箇所に入っていて(桁行断面図〇印[文言追加 8.30])、これと、桁行棟通り:「おもて」と「ちゃのま」「なんど」の境の通り:に設けられた「内法貫」および「にわ」部分の「飛貫」(「内法貫」の上に設けてあります:写真、桁行断面図参照)とが、この建物の架構の重要な役を担っているのです。

ただ、各貫の材寸は報告書にはありませんが、多分、先ほどと同程度の寸法かと思います。

「継手」は、現在も普通に使われる方法:柱内で「略鎌」で継がれています。「楔」は「楔型」:三角形をした材を、柱ニ方から打っています。

下註の「石川県、那谷寺書院・庫裏の小屋貫の継手」に同様の方法がありますので参照ください。

註 「報告書」が継手について触れていないと書きましたが、

それは、私の見過し。

修理工事の仕様に、「柱内で略鎌」と明記してありました。

上記のように文言を訂正します。[文言訂正 2月6日 11.02]

註 「日本の建物づくり・・技術-19の補足・・・・通称『略鎌』」参照

かつては当たり前であった「小舞土塗壁」は、「貫」の上に小舞を掻き、土を塗るものでしたが、戦後の「建築基準法」は、この仕様は耐震性がないとして、いわば禁止に近い状態に追いやってきました。

ところが、最近の「建築基準法」の変更で、「小舞土塗壁」も「耐力壁」として認められるようになりました。

註 何と半世紀以上も、認められていなかったのです!

その結果、左官業は衰退してしまいました。

それはすなわち、日本の文化の衰退でもありました。

法令変更に際して、それへの「責任」と「謝罪」は

まったくありません。[2月4日9.56 追加]

けれども、ここで留意しなければならないのは、この「変更」で認められているのは、あくまでも「貫+小舞土塗壁」である、ということです。

つまり、「土塗壁」のない「貫」だけでは、あいかわらず耐力は認められていないのです。

註 1990年に「貫」に面材を張った壁を真壁仕様の「耐力壁」に認定。

2003年に「貫」+「小舞土塗壁」を真壁仕様の「耐力壁」に認定。

なお、この場合の「貫」は、90mm×15mm以上と規定。

ゆえに一般には15mmが使われている。[註記追加 12.25]

しかし、昔の工人たちは、「貫」工法そのものの効能を知っていて、その上に塗る「小舞土塗壁」は、彼らにとっては「プラスα」にすぎなかった、と考えてよいように思えます。

それを如実に示しているのが、「浄土寺浄土堂」であり、「古井家」の架構法なのではないでしょうか。

つまり、「貫工法は、その上に面材を張ったり、小舞土塗壁を塗ったりしてはじめて効力が得られる」という考え方から脱しないと、「貫工法」を理解したことにはならない、と言ってよいでしょう。

簡単に言えば、「貫」だけで、かならずしも「壁」をともなわない「東大寺南大門」や、清水寺の舞台:いわゆる「懸崖造」をこそ「貫工法」の典型と考える、ということです。

註 「斜面に建てる・・・・懸崖造」

いわゆる「差物工法」は、その「典型」が発展し「編曲」された方法である、と見なすことができるのです。

それゆえ、その工法でできた軸組の隙間に充填される壁は、それがどのような仕様であれ、「プラスα」なのです。

そして、「プラスα」だからこそ、かつての工法による日本の建物は、壁をはずして開口にする、などという改造・改修が行えたのです(現在の「耐力壁に依存する在来工法」や「2×4工法」では、改造・改修はほとんど不可能です)。