[文言追加 3月1日 9.03]

先回載せた「中世の継手・仕口の様態」を少し詳しく見ることにします。

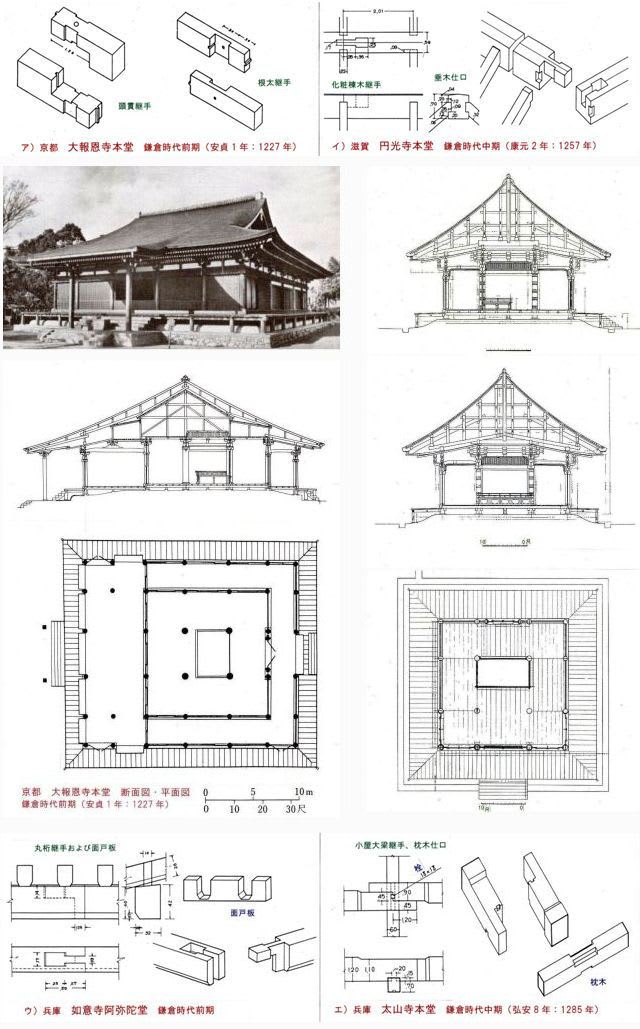

今回はア)からエ)まで。

東大寺再建でいわゆる「大仏様」が寺院建築に使われてから、100年足らずの間の建物がア)~エ)です。

資料にした「文化財建造物伝統技法集成」には社寺の例だけしか載っていませんから、自ずと社寺の例に限られることになります。もっとも、この時代の一般の建物は、現存していませんが・・・。

ア)~エ)で手元の資料で図面などが見つかったのはア)。

ア)の「大報恩寺本堂」は鎌倉時代前期(初期)、1227年建立の密教寺院で、上の図・写真のような建物です。写真・図は「日本建築史図集」からの転載・編集。

図の左手が南です。

断面図のように、1間四方の「内陣」を囲む3間×3間の堂のまわりに「庇」東、北、西面の回廊)、南面に「孫庇(正面礼拝口)」を設けています。なお、3間四方の部分を「内陣」と説明している資料もあります。

3間四方の平面だけ見れば、「浄土寺浄土堂」と同じです。

右側に、比較のために、同じく3間四方の平安時代末の同様の建物である1160年に建てられた「白水阿弥陀堂」の図を載せました。断面図は、上が縦断図、下が横断図です(大きな平面図・横断図は、「日本の建物づくりを支えてきた技術-11の補足」にあります)。

分りやすいように、これらを時代順に並べれば

「白水阿弥陀堂」1160年

約30余年

「東大寺大仏殿」1190年

「浄土寺浄土堂」1194年

「東大寺南大門」1199年

約30余年

「大報恩寺本堂」1227年

ということになります。

ア)の図は、「大報恩寺本堂」の「頭貫」と「根太」の継手です。

「頭貫」は、古代~平安期の方法ではなく、継手は「大仏様」の「鉤型付き相欠き:略鎌」を使って柱上で継いでいます。

ただ、横腹に凹部をつくりだし、柱側につくられた凸にかみ合わせることで柱に「頭貫」を固定する手法は、古代の手法を踏襲しています(「日本の建物づくりを支えてきた技術-7の補足・続・・・・頭貫の納め方の変遷」参照)。

「浄土寺浄土堂」では、その方法ではありません(「日本の建物づくりを支えてきた技術-22・・・・継手・仕口(6)」参照)。

床部分の図面が梁行断面図しかないのでよく分りませんが、桁行方向には「根太」と上端を揃え、梁行は「大引」上端揃えで「足固貫」を入れているように見えます。あるいは、床高が低いので、梁行は「大引」で兼ねているのかもしれません。

「大仏様」の足元まわりの固め方:「足固貫」の設け方、継手・仕口は、先に見てきました(「・・・の技術-19・・・・継手・仕口(4):鉤型付きの相欠き」参照)。

「大仏様」以前の「白水阿弥陀堂」の足元まわりの固め方は、少し見にくいかもしれませんが「横断図」の床下で、太い材が柱を挟んで設けられ、その上に、「縦断図」のように、太い「根太」が架けられていることが分ります。この根太も柱を挟んでいます。

つまり、「長押」の手法が床下でも使われていたと考えてよいと思います。

これが、時代的な差によるのか、地域的な差によるのか、「白水阿弥陀堂」に影響を与えた平泉・「中尊寺」ではどうなっていたのか、調べてみようかと思います。

「大報恩寺」の「根太」は、「大引」上ではなく、持ち出した位置で継ぐためにこのような縦方向の「相欠き」手法をとったのだと思われます。

この図の場合は、どちらを先に取付けてもかまいません。しかし、端部に「目違い」(小さな凸部をつくりだし、相手の凹部に納める)を設けてありますから、継ぐ作業は横から水平に材を動かして継ぐことになります。作業のためのスペースが横に必要です。

さらに、納まった上に「栓」も打ってありますから、先ず確実な継ぎ方と言えると思います。

註 鉤型:噛みあい:の部分が、この図では垂直になっていますが、

それを斜めにすると、より確実に密着させることができます。

ただ、噛みあい部分を斜めにすると上木、下木の別がでてきます。

作業は「下木」を据え、次に「上木」を落し込む順番になります。

したがって、横に作業スペースは不要です。

「上木」は、自ずと滑り落ち、少し叩くだけで密着します。

後に「追っ掛け大栓継ぎ」などへ発展する原型と言えます。

次にイ)「円光寺本堂」とウ)如意寺阿弥陀堂」の継手・仕口。

この二つの建物の様子の分る資料が手持ちになく、紹介できません。

しばらく見かけなかった「鎌継ぎ」がこの建物では使われていますが、いずれも主な構造部材には使っておらず、どちらかというと、「見えがかり」が気になる部分に用いているように思えます。

それは、イ)の「垂木」の仕口に表れています。

ここでは、接合部にわざわざ「垂木」を納めるように継がれる2材に「垂木」の仕口を半分ずつ刻むという面倒な仕事をしています。「垂木」を掛けると、継いだ箇所が、下からは見えなくなることを考えたのでしょう。

図がないので分りませんが、継手位置は、多分、柱から持ち出した位置ではないかと思います(折をみて調べてみます)。

ウ)も化粧を意識していて、この場合は、「垂木」~「垂木」の1/2の位置に継目線が来ることを考えているようです。これも持ち出した位置で継いでいるものと思います。

それにしても、この「面戸板」(めんどいた:「垂木」と「垂木」の間にできる隙間をふさぐための板)の細工には恐れ入ります。たしかにこのようにすれば仕上りもきれいでしょう。しかし工事には細心の注意が必要の筈で、工事中に折れなかったのかな、と心配になります。

現在なら、主な構造部材の継手にも使う「持ち出し・鎌継ぎ」は、どうやら、この時代には、「見えがかり」を気にする場所で使うものであって、主要構造部には使わなかったのではないか、と考えられます。

おそらく、近・現代の新興建築家諸氏は、このことを知らず、「見えがかり」の化粧部分を主要構造部であると勘違いしてしまい、平気で主要構造部に使うようになってしまったのではないでしょうか。

エ)の「太山寺本堂」の例は、なんでこんなことをするんだろう、と思ったために載せた例です。

当然これは、人の目につかない天井裏の仕事です。

普通ならこういう縦に分けた「相欠き」ではなく、上下に分けた「相欠き」にするはずです(「台持継」)。

おそらく、上下に分けると薄くなって弱くなる、と考えたのでは、と思います。

それにしても、普通の「相欠き」にしなかったのはなぜなのか、分りません。

ア)の「根太」のような考え方があってもよかったのではないか、と思います。

上部に18㎜角の小さな栓が打ってありますが、これは転倒防止、開き防止のためでしょう。下は「枕木」で位置が固定されますが、上には2材を繋ぐ用意がないからです。

中世の寺院は、密教系が多いのですが、政権の所在地だけではなく、各地域につくられます。

多分、そこでは、寺院建築に詳しい工人とともに、寺院には詳しくない地着きの工人たちもかかわっていたものと思われます。いろいろな手法が見られるのもそのためではないでしょうか。

一方で、そこで技術面の交流が行なわれたと思います。「貫」の効能などは、そういう機会を通じて広まったのでしょう。

昔の人びとは、《偉い人》や「法律」に盲目的に従う、あるいは従いたがる現在の人たち(もちろん全部ではありませんが・・)とは違い、自分たちにとっていいものはいい、という真っ当な判断ができた人たちだからです。そういう「自由」が保証されているとき、技術は進展するのだと思います。[文言追加 3月1日 9.03]