10余年ぶりに李鎮栄氏宅で朝食、許氏母子と合わせての朝餐、主婦の名料理で話題は文化論のようであった。沖縄ではノンビリできるという。台風の残余で風と雨の交差をジグザグ走る。ハイビスカスとブーゲンビリアの赤とジャスミンの黄色の花、パパイヤ、シュロ、海と空のパラダイス、楽園、古宇利島には愛楽園もあった。家内が青春時代医療奉仕に来たところである。宿願の海洋博物館へ、台風で休館、名護の観光地島一周、Ocean Towerでは自動Cart乗り、海を眺めながらのランチの時、海洋博物館オープンの嬉しい情報である。直行。巨大な水族館で巨大なサメへのフィディングショー、イルカショーは感動的であった。観客は全員中国人や韓国人であるような印象、楽園疲れは二人の弟子との楽しい夕食で講演会の公的な日程が終了した。楽園旅行中に村墓にも寄った。極楽、天国がこのような園であろう。

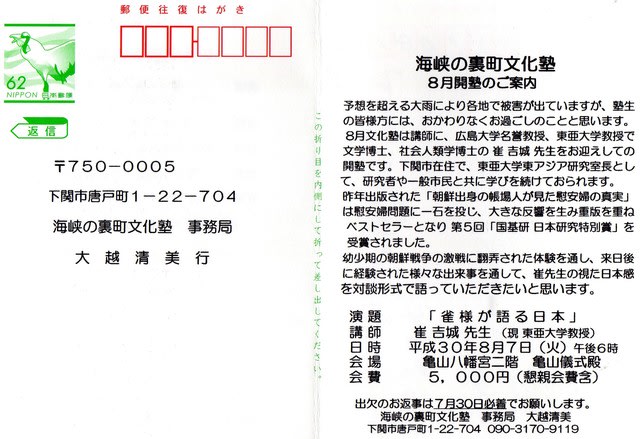

韓国の歴史の中で暗黒期と言われる植民地朝鮮での生活はどうであったのか。私の記憶では原始時代のような印象しかない。昨日当時の映像を見た。『映像から見る植民地朝鮮』の執筆のためである。映像に映る朝鮮の生活は花見、喫茶、映画、ダンス、パーティーなど私の想像を超えた映像ばかりである。暗黒期とは何か。戦争への兵站基地としての供出などの運動があって、朝鮮民族が日の丸を持つ忠君皇民化は異様である。反日の根源は恨みである。それは報復を繰り返す。恨みは沈んでいる心理、文化であるが、投票などには革命的な力を持つ。昨日ようやく脱稿した。解放、万歳の気持ち、それでもまだ緊張の状態、『雀様が語る日本』を語る、対談の日程のお知らせも来ている。明日は沖縄へ、台風10号と出会うようである。

中国人観光客向けの「注意書き」に「店内に食べ物を持ち込まないように」「道の真ん中で立ち止まらないように」「便器にもっと近よって」「花に触らないで」などは不快感があるという。中国人にはそんなにマナーが悪いということばになるかも知れないが、実は日本、韓国もその過程を経て今のようなマナーを持つようになった。私はひと昔前までは治安が悪いことを機内映像を見て不快感を持ったことを覚えている。経済的成長だけではなく、マナーによって先進国になるのであろう。教科書以外に躾も教育であることを知らなければならない。

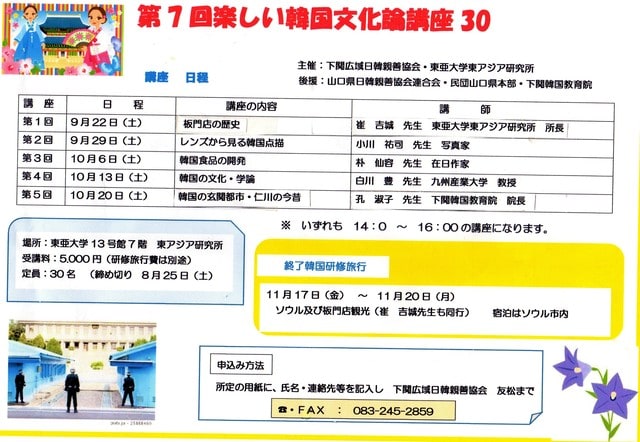

楽しい韓国文化論と板門店旅行の案内、募集します。*写真

台風7号北上の中、昨朝宇部空港行きバス、交通渋滞と遠回りで近い隣の市という印象がふっ飛ばされた。アクセスの悪い空港だと思った。羽田からモノレール、浜松町の本屋の店頭に私の新著が30冊、慰安婦の真実が10冊ほど平積みになっている。家内の姉が手にした。ホテルではお世話になった出版社の社長さんご一行3人と感謝と談笑、そして夕食は霞が関の真ん中の高層ビルで桜井よしこ氏らと晩さん会。審査委員の一人の平川祐弘先生とは長い立ち話をした。1973年、当時留学生の友人の金泰俊氏と一緒に先生の比較文化の講義を拝聴したことなども話題になった。美味しい食事と戦争、軍人日記、手紙、慰安婦など話題が豊富、かつ深く面白かった。日韓関係も話題になったが私は実情を深める反応をした。右翼と左翼、右派と左派の話題に私は右か左を見識の多様性として理解すると話した。日本を褒めたり批判したり、楽しい日本文化論の時間であった。

7月の東京と沖縄、8月初めのベトナムなどの旅行スケージュルが楽しい。しかしベトナムとオーストラリアは飛行時間が長く負担があるので、ベトナムへの招待に応じず失礼していたが再び誘われて帰国が深夜便でもあり負担はあるが行くことにした。ワンアジア財団の年会である。佐藤理事長や鄭俊坤博士、多くの懐かしい方々と談笑出きることになった。ベトナムハノイは1990年代に科研調査で行き、シンポジウム、シャーマン儀礼の現地調査、戦争地のランソンに宿泊、徒歩で国境を越えて中国へ行った経験がある。先日当時記録撮影した映像をベトナムの留学生たちに見せ、大きく変わったといわれた。私の目でその変化を見たい。

*参照:東アジア農村祭祀の比較研究(1994–1996、代表諏訪春雄、依田千百子,崔 吉城、黄強,川村湊 )

平成6、7、8年の三年間調査研究、中国本土・台湾、青森県の地蔵会、九州の盆行事、韓国江陵の端午祭、韓国珍島の死者儀礼、中国湖南、湖北、広西チワン族、江蘇、浙江、雲南、上海、北京、河北、黒竜、吉林、内蒙古などの各地域のシャーマン、ベトナムの母道などの調査。

ホテルで朝、多くの人を見送った。萩から下関へ帰る道は迷った。運転は朴と平井の両氏の交代、私の風水的な感覚と道路表示板への感覚が多かった。道に迷って美祢に着いた。以前花見に来たことのある黄正吉氏宅を訪ねた。桜名所にある家、全くの突然の訪問、幸運にもにチャームのベルに奥さんの声。感激と爆笑の出会い、延々と談話、拙著へのコメントもあった。日韓両方の政府関係者が読むべき、客観的であると高評してくださった。昼食は、家内も加わって下関、満珠荘。

*写真は藤川氏撮影

萩至誠館大学に着いたのは会議時間のかなり前であった。会場探しを兼ねて自然豊かな大学キャンパスを見物もした。ソウルから来られた平井氏と合流、会場へ、会長の原田学長が現われ、会員20余名、下関から懐かしい顔の藤川氏夫婦らが来られ、定刻に比較文明学会「対談」が始まった。私から「小倉先生へ」という題で質問から始まった。小倉氏は私が「吉田先生」と言った「先生」という言葉に韓国人から言われたのは異例であること。朝鮮侵略の思想者として扱われる吉田をどうして「先生」というのか、私曰く、朝鮮の儒学、朱子学、実学と言われても近代的な思想にいたらなかったこと、その教育がこの萩で始まったことには注目すべき、さらに教育者として意義は評価されるべき、客観的ではない学者は学者の資格がないと断言した。そして小倉氏から慰安婦問題への質問、私は日韓どちらも味方をしない。どちらかを応援する面白さがない。しかし注目はしている。萩の友人金優氏が読んだが著者の意見がないのが不満のように語ってくれた。萩には韓国からの観光客が増えて嬉しいと言う人もいた。来るのを喜ぶだけではなく、その何倍も韓国へ行くことを考えて欲しい。その往来が自然に日韓関係を友好にする。私は戦争賛美ではなく戦争から教訓を生かして、学問や教育に臨んでいると主張した。延々と長い懇親会、中牧会長と友情を深める時間であった。

入院して鼻出血の経過観察中だったが止血されておらず電気メス(?)で止血処置をしてもらった。

激痛に耐えるのに力が入るのにナースは楽にしてという。この半端ではない激痛に安楽にという矛盾の中、7~8回くらいの焼却処置(?)だっただろうが私には10数回に思われた。後で家内と一緒に先生に呼ばれてお話を聞いた。鼻には異常なし。耳鼻科の治療は終わったとのこと。後は内科で薬をコントロールするように、自分は薬に関してはタッチしないとのことだった。新井先生は荒くて大胆な仁術を施す医師だった。本日退院、月曜日には内科受診予定。以上経過報告です。読者の皆様にご心配をおかけしまして申し訳ありませんでした。そしてありがとうございました。

出版記念講演会のご案内

この度崔吉城教授著『慰安婦の真実』(ハート出版)が出版されましたので、出版を祝い、ささやかなパーティを行うことになりました。つきましてはぜひご参加くださいますようご案内申し上げます。

時:2018年2月24日(土)午後3-5時

場:シーモールパレス ルビー

会費:5000円(本代を含む)

*準備の都合上、参加の是非を㋁㏰まで返送いただければ幸いです。

呼びかけ人:櫛田宏冶 石本弘之 友松弘幸 権藤博志 秦穴拳壱 藤中和岳(751-0804下関市楠乃3-2-23藤中080-3052-3103)

早朝現地時間5時半、配慮してくださった乗用車で空港へ向かった。運転手さんは無言で自分のスマートフォンを差し出すので受け取ったら黄智慧先生からの確認とご挨拶、恐縮、そして嬉しく、感謝であった。空はうす暗く、地上には星のような点灯、桃園機場には人山人海、無事に福岡へ、寒い。4泊の中央研究院で台湾、否韓国を、そして東アジア全体を深く考えた。それは平和な心を持っているところと不平不満の葛藤の地域と国家の相違の点であった。ある人は東アジアで一番大きい問題は中台の問題であると言った。それは大国と小国の比ではない。心の問題であろう。

中央研究院という国立研究機関の存在は大きい。しかし、それだけではなく、人の研究組織、協力と熱心さに感動した。4泊の間飲食を共にしたがアルコールは一滴もなかった。飲めない私にとってはラッキーであった。また、研究者たちの真面目さを感じた。黄智慧先生ご夫婦、陳・宋先生ご夫婦と娘さん、日本からの天江先生、八尾先生、高誠晩先生、シンガポールからのIan先生、台中からの頼氏らとの現地調査は楽しく、大いに学んだ。多くの方に深く感謝したい。帰宅してミミの喜ぶ姿に平安とテーブルの上のソウルから送られてきたキムチ、上流水氏からのメロンなどを見て年末が間近いことを感じた。*写真は檳榔樹

台湾は暑い。一作日台湾は寒いと書いたが昨日は暑かった。そこで火の上で焼くようなものが目に入った。それに「熱狗」と書かれた宣伝文である。犬肉を焼いて売るのかと嫌な思いをしたが、それはホッドクだという。英語のHot Dogの訳語「熱狗」になったのである。中国語が無知であるのも楽しい。台湾は冬なのに紅葉もなく植物が茂ったままでで、まるで植物園のようだ。ブーゲンビリア、コスモス、ポインセチア、サンバチェンスなどの花が満開、稲刈りなどの風景も見かけた。一行は14人、ニューフェイスの一人は黄智慧先生のご主人の歴史学者であり彼女の同僚である。

蒋介石文化記念公園に行った。11時丁度10分ほど「霊堂」の前に不動姿勢の二人の警備憲兵の交代儀式があって見た。それで集合時間が過ぎて早足にバス乗り場に急いで戻ったが早すぎ、それから記念銅像が羅列している公園を回りながら鑑賞した。なぜこのように蒋介石銅像が多いのか。独裁時代、小中学校などに建てられたものが時代が過ぎ、無用になったものを破壊をせずここに移動させたのだという。多くの国では破壊するが、ここでは独裁政権からスムースに民主化した国であることが分かる。中国本土からの観光客も多い。

次のところは北浦の客家町であった。客家人は真面目な文化をもってせおり、勉強家が多く、、出世した人が多いという。日曜日であり、街は祭り風景、客家料理10皿ほどを皆で楽しく食べ、そこで天江氏が偶然入った店で日本統治時代に志願兵として東ティモールまで行かれた96歳の男性に出会った。彼は既にメディアなどに報道されて話題にもなっている。そこからそれほど遠くない第2次戦争の戦没者3万人弱の位牌が祀られている所に行った。靖国から移したという。このように戦争を記念する。台湾では日本家屋が保存されているが日本本島ではなくしているという現象、植民地遺産が肯定的に残っている現場、さらに戦士が記念されていること、私は位牌室の中で複雑な気持であった。帰りは渋滞、遅く帰り皆と別れ、遠くから来られた頼氏とは夕食後に別れた。皆さんに感謝である。

韓国造語の「親日」ではすまない。「親しい」という国がある。台湾である。昨日の研究会でも中国、台湾、沖縄、朝鮮半島などがテーマだったが日韓関係の悪さが時々話題になった。最後の総合ディスカッションでは和解へのメッセージの発言があった。私は経験的に日韓関係は悪いのが常であったが一回だけ最良の時があった。それは「冬のソナタ」のテレビドラマ放映時であった。文化が政治を先導した。しかし李明博大統領によって悪化させられた。つまり政治によって悪化した。文化のダイナミックパーワーにもっと注目すべきであると最後の発言をした。正式な国際会議は終わったようで続いた。民族学博物館で黄智慧(コウチエ)先生の知恵ある説明と案内、石丸雅邦氏の同時通訳で観覧した。凌純声(Ling,Shun-Sheng)先生の洗骨の論文などを読んで勉強した若かった時の私がこの博物館創立者となった凌先生と写真で出会った。

最後に20余人が乗用車に分乗して旧日本街の「昭和町」へ、帝国の支配者たちの住宅を保存するだけではなく食堂、展示室、茶室など多様に公開、利用している。今の日本人たちはここを訪ねて懐かしく、あるいは帝国臣民であったプライドを感じるのだろうか。私は半分悪く、半分危険な冗談を言った。八尾祥平氏が驚いた。とにかく私は台湾の日本文化の「親しさ」を強く印象付けられた。反日文化圏から解放された友情、大げさかも知れないが人類愛を感じた。大国ではなくてよろしい。蒋介石以来の独裁政権の後、李登輝時代を経て民主化した模範的な台湾に万歳したい感じである。

台湾は寒い。以前韓国から下関へ来られた方は「日本は寒い」と言った言葉を思い出す。暖房施設が不備であるからである。台中から170余キロ走って来たファンの頼氏が会場で待っていた。基調講演は通訳者が来られず黄智慧先生がしてくれた。始まる時間が遅れられたが私は時間を守った。話をより簡単にわかりやすくしようと思いながら慎重に進んだ。日本語の講演で、通訳前にフィードバックがよかった。FBの友である天江氏が質問、この事例をもってすべての慰安婦の状況といえるのか、セックスナショナリズムとはの質問、また、ビルマでおじいさんが遊郭を経営したという貴重な証言があった。会議で発表者の中のシンガポール大学のIon氏に旧慰安所の建物の調査へ協力を得ることができた。私の後に朴裕河氏の本を台湾で翻訳した劉夏如氏の発表が長すぎるほど説明があったが私には通訳がなく画像だけで想像の時間であった。人権運動と言ってもドイツと韓国のものが異なるという内容のようである。後も通訳なしで進行されてその状況は続いた。夕食会では八尾氏、頼氏も参加し、通訳があって楽しかった。今日も寒い日、しかし楽しい時間であろうと期待する。朗報がある。伊東順子氏の拙著『朝鮮出身の帳場人が見た慰安婦の真実』への読後感が届いた。公開してよろしいと承諾を得た。まずここで紹介する。

崔吉城先生へ

(略)届いた日に一気に読んでしまいました。「従軍慰安婦問題」を扱った本で、こんなに一気に読めたのは、大沼先生の本を除いては初めてです。私自身が変わったのかなと思って、随分前に中断していた『帝国の慰安婦』(朴裕河)を、もう一度読み始めましたのですが、やはり続きません。なぜ、先生の方は読めたのか、ちょっと考えてみました。崔先生の本の表紙には、「慰安婦の真実」とか「本当に強制連行、性奴隷はあったのか」などのテーマがありました。おそらく出版社にとっては、これらが現在の日本の読者にとって、最も関心のあるテーマだという判断があったのでしょう。

でも、私はそこには、あまり関心がありません。「真実」とか「本当に」いう言葉は信頼していないし、「強制連行」「性奴隷」は、対立する人々の認識のズレが激しすぎて、政治家や専門研究者ならともかく、私自身がそこで何だかの言葉の定義を得る必要を感じてはいません。

私が先生の本を読みふけってしまったのは、そこではなく別の部分に深く引き込まれたからです。

1、先生がハングル・日本語仮名まじり・漢字まじりの日記を読むのに、ご自身が最もふさわしいと思われたこと。

2、韓国語訳が出ているにもかかわらず、原本所有者を何度も訪ねて、原文を複写させてもらい、そこから読み込んだこと。

3,しかも、1人で読まずに、研究会を作って、お仲間の皆さんとを1年間かけて読んだということ。

4,日記に出てくる、東南アジア当地を実際に訪ね歩いたこと。さすが文化人類学者だと、これだけでも敬服しました。

5,政治的に誤読されるリスクを犯しても、ちゃんと出版しようとしたこと。

先生が本の冒頭で「日記とは?」「日記を書く人間とは?」に非常にこだわった理由は、後半になるとわかりますね。日記に現れる筆者の、日本国への忠誠をどう解釈したらいいのか? 彼は慰安所の仕事に「誇り」をもっていたのではないか、という仮定。

「日記」からは「慰安所」も「慰安婦」も、「一億総火の玉」的なものの中にあったことがわかります。その意味では「挺身隊」という言葉が長らく「慰安婦」と混同されたのも、大きくは間違っていない印象をうけます。「国家、天皇に身を挺する」という意味では、文字通りの「挺身」隊であったわけです。朴裕河さんの『帝国の慰安婦』もこのあたりの問題が出ていますが、先生の本が私にとって新鮮だったのは、別の視点が提起されていたことです。

「36年間の植民地支配」「皇国臣民化教育」がどんな風に人間を変え、というよりも、人間のどの部分を変えたのか。

先生が書かれていましたね。「でもやはり、彼の日記の中の日本語は『私と同じミスを犯している』」と。やはりネイティブにはなれない。それは、「同じく36年間、日本で暮らした」先生と同様であること。これまで『慰安所日記』はその内容にばかり関心がもたれてきました。でも、先生はその「文字」(彼の肉筆)に関心を持たれた。

大日本帝国による「同化」は、植民地の人々に限られたテーマではありません。終戦のその瞬間には呆然としながらも、しばらくした瞬間に太極旗を手にした朝鮮半島の人々。敗戦に涙しながらも、その夜には電灯の明るさに喜んだ日本内地の人々。

先生の著書を読み終えた今、私はこの真面目な帳場人に好感をもっています。

それが彼自身の本当の姿なのか、実はお書きになった崔吉城という研究者の分身なのか、実はよくわかりません。

これからも少しずつ、先生の著書を読ませていただきます。

どうもありがとうございました。

2017年12月8日 伊東順子

追伸、今日は真珠湾の日ですね。今、気づきました。

ここは台北市台湾国立・中央研究院の「中心」(ホテル)である。台湾には久しぶりである。雨の中の、空港まで中央研究院の車で黄智慧先生が迎えに来てくれた。日本では寒いが気温は10度ほど高いがお湯以外に暖房設備がなく温かさは感じない。ホテルには暖房がなく、布団を重ねてゆっくりと、休んだ。

黄先生とは古い縁、彼女の恩師の劉枝万先生と初めてお会いしたのは1960年代、台湾での私の太いパイプである。先生はご健在、お会い出来るかもしれないとの話もある。民族研究所の黄先生の研究室で同僚や助手たちと会い挨拶と笑顔、夕食は漢民族起源の台湾式味の牛の筋肉スープの麺など美味しかった。

今日のトップバッターの基調講演は通訳と討論を入れて1時間半だという。問題点とポイントに絞って話なさなければならない。なぜ韓国がそれほど慰安婦を問題とするのか、戦争と「従軍慰安婦」、慰安と売春とはどう異なるのか、研究と政治の関連性などに絞って話したい。

最先端の技術は想像もつかないほど発展している。その陰で私たちの生活も変わる。宇宙衛生の世界、電気自動車の宣伝、掃除機やホースの新品CMなどが次々替わり、科学技術のスピードを感ずる。それとは逆にレトロ・ブームも起きている。私のレトロ、昨日16ミリフィルムの映写機を購入した。200本のフィルムを見れるように権藤・飯山氏らが設定してくれた。これから古い映画を観ることができる。

その後、朝鮮総連の金剛山歌劇団の公演を鑑賞した。民団とは比較にならない総連の文化活動である。集客力が強い。7-800人ほどではあるが例年より少し観客が少なく感じた。日朝関係が影響していると思う。今度の公演は映像の活用が多くなり、舞台アナウンス、ガイドが長くなり、内容はシンプル、スマートになった感がした。印象的なのは韓国の名所の紹介、李朝時代の名画金弘道と申潤福の絵をコミックに舞踊劇化したものである。楽器の高音演奏、劇、快速走踊りの2時間を満喫した。