トランプ大統領とハーグした慰安婦話、昨日下関では関釜裁判といわれる慰安婦訴訟に関する閔ドンキュウ監督の映画撮影があった。私と相談で知り合いのメンバーたちがエキストラなどで協力するので呼ばれて見に行った。日本語と韓国語が飛び交う撮影と出演のチームが混雑していた。私は郵便局の入口で通訳者の在日、韓国人と名刺交換していた。その場面を一カッと入れるということで簡単にエキストラになった。その直後グランドホテルでは釜山東亜大学校の総長一行を迎えた。今度はガイドになった。唐戸市場、朝鮮通信使の上陸記念碑、赤間神宮などを案内して歩き、ティータイムと言って我がマンションに入った。ヴェランダからの眺める関門海峡の壮観、一行にはサプライズであった。*写真は田辺氏

空き家を壊して駐車場や公園などにしていることが目の前で行われている。全国的に800万戸も超えている。私はそれについて都市から田舎への傾向として、本欄で「田園化」と書いたことがある。その現象は疲弊という否定的な見方もあるが自然環境へ復帰するなどの肯定的な面もある。それは外面だけではない。昨日長府の町の商店街を散歩した。観光地を持っていながらもシャットダウン現象は歴然としている。しかし家内が訪ねた靴屋は顧客も多く3人の従業員は忙しい。店主は客の足を診察して靴を選び試着させる。そこで面識のある人にも会った。口コミで来られた客だけであった。そこの風景は「田園化」ではない。都会でも口コミがないわけではないが、口コミと専門店に変わっていくことを痛感した。メディアより口コミ、CMより相談ができる商行為が行われていることは希望である。国政政治も希望から絶望へ、小都市の疲弊から「田園化」へ、メディアから口コミへと社会は変化している。*写真は長府靴屋のヤマツル

名古屋からの帰路は新幹線ヒカリとゴダマであった。高齢者割引ではのぞみは乗れない「望がない」からであった。ヒカリは便数も少なく、のぞみの通過待ちが多く、全6時間以上もかかった。しかし、ゴダマは車両内部構造を改良してスペースに余裕があり読書と作文ができて良かった。新下関駅には友人のタクシー運転手の青木氏が待っていた。彼は座ってする仕事なので運動をしなければならないと言いながら、野球をしてきたという。私も長く新幹線で座って来たばかりであり、私自身も座ってする仕事が多い。95才まで生きていらっしゃった私の恩師は一生座っている生活パターンであった。私は学者の基本姿勢として根気よく座ることであると学生たちによく言っている。私が車内読書が可能になったのは大手術以後のことである。昨日車内読書で夢中になった本はアメリカの韓国慰安婦出身の女性たちに関するものであった。新しく出版準備中の原稿の参考にしたい。JI-yeon Yuh, Beyond the Shadow of Camptown: Korean Military Brides in America ©2002,New York University。

政治家がよく使う「しっかり」、安倍総理からよく使われる言葉が「厳重に抗議する」である。今朝も言っていた。深夜北朝鮮がミサイルを発射した。武器、玩具、祝砲、花火・・・のようなもの。また騒ぎ報道、それは最近の慣れ事である。なぜ迎撃しないのか、政府の対応に不満の声も多い。「しっかり」「厳重」は虚言であろうか。昨日同僚たちと遅くまでワンアジア講義と楽しい韓国文化論の準備をして帰宅して数時間後の深夜、北朝鮮の発射があった。植民地と戦争の負の遺産を以て平和を考える講義計画に冷水を掛けられた感がする。しかし、「しっかり」考えるしかない。

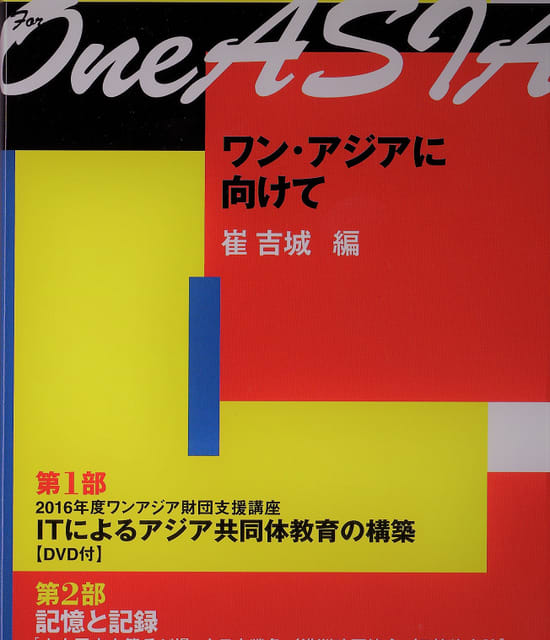

昨日、韓国馬山の舞鶴女子高校生40数名を迎えた。引率の徐教頭は私の孫弟子で特に親近感があり、昼食を一緒にした。彼曰く、韓国で日本への観光が人気上昇の理由は、きれい、親切、安いからだという。韓国入試所長の崔氏は日本留学を希望する学生が増えていると声を上げていた。くまざわ書店に小生編集の本が並んでいることを確認した後、港で彼らを見送った。今朝(2017.6.13)の読売新聞にその、東亜大学東アジア文化研究所で発行、花乱社発売の『ワン・アジアに向けて』の本に関して記事が載った。今週土曜日17日はその出版記念会を行うのでタイミングが良い。

古い日記や調査ノート、アルバムなどを探し、読んでみて自分史を書きたくなった。写真には懐かしい風景や顔が多いが、日記には失敗が多く、良い気分ではない。自分の暗い部分であるからであろう。留学して半年後、日本で初めて沖縄調査に参加した。1973年7月与論島で風葬穴を覗いて見た感動はあっても写真が見つからない。座葬の葬式を観察した。1975年には3月、8月2度宮古島で葬式と洗骨の現場を撮影したものがある。目を離せない作業が続いている。

昨日はパネルを探しに市内を回った。出版記念祝賀会で私の現地調査写真30余点を展示するためである。A3より若干大きい写真を並べると教室にいっぱいとなった。自分の写真を自ら品評する気持ちになった。露出、焦点、時間などの簡単な調整はしても詳しい技術的なものは知らずただカメラで撮ったものであり、生活を表すためにとったものである。スマートフォンでは露出、エフェクトなど設定ができるので美しく取れる。しかし私の現地調査写真は美的に工夫するよりは、リアルに描写することが大事である。もう一つは原始的な異風景に焦点を合わせてはいない。しかし、その民族の特徴を強調することは必要である。東南アジアの露店バイキング、女性のお尻露出などは異風景のように見えても先端流行の先行であったようにも思われる。

日本のガイドは、カメラ、テープレコーダーなどを持たず北朝鮮では絶対に写真を撮ってはいけないという。しかし私はカメラを所持していた。

朴氏は

-写真を撮影する自由はあるのか。

-旅行代理店の代表者は写真は勝手に撮ってもいいという話。しかし写真撮影への制裁があることを知り失望した。

페친 박세진씨의 북한여행기에 관심이 간다. 나는 지금부터 15년전쯤 세번이나 방문한 바 있고, 감상 등을 학술지에도 발표한 바 있다.사진을 찍을 수 있을까. 일본에서 동행한 교포 안내자는 카메라 녹음기 등을 배 안에 두고 내리고 북한에서는 절대로 사진을 찍어서는 안 된다고 하였다. 그러나 나는 그 말을 듣지 않고 카메라 녹음기 등을 소지하였다. 10여일간 나를 안내한 청년이 단 둘이 차안에서 나에게 마지막으로 묻는 말이었다. <조국은 낙원인가> 어안이 벙벙한 나의 표정을 그는 어떻게 읽었을까.

그간 무엇이 얼마나 변했을까. 박씨의 방문기는 그간의 변화를 알기 위한 좋은 글이다. 많은 부분이 나의 감상과 겹치고 있다. 그와 나는 민족적으로 같은 한국인, 남북한이 모두 조국이다.

박씨의 글을 보자.

- 사진을 찍는 자유는 얼마나 있나가 나의 첫번 째 관심이다.

- 여행사의 대표가 사진은 마음대로 찍어도 좋다는 말을 듣고 시작했기 때문에 여행 중에 사진에 대한 제재가 있는 것을 나중에 알게 되어 상당히 실망했다.

- 북한은 자유만 없는 것이 아니라 열등감과 우월감이 섞여 있는 나라라는 것이 여행을 하고 나서 느끼는 것이다.

이를 읽으면 김정일 시대보다 지금의 김정은 시대에 더 자유가 없어진 느낌이다. 나는 군인들까지 사진을 찍어도 아무런 제한을 받은 적이 없었다. 중국이나 한국보다 촬영에는 더 자유로웠다. 일본이나 한국의 나의 주변 사람들이 미디어의 말 대로 나에게 주의를 주고는 하였다. 나는 같은 시기에 서울에서 판문점, 평양에서 판문점을 방문하였고, 한국측이 지나치게 사진 촬영을 금지하는 것을 알았다. 북한 사람들은 나를 따뜻하게 맞아 주었다. 외부에서 보는 것과 내부에서 보는 것이 다르다. 남북한의 일반 사람들은 정치가들처럼 적대시하지 않는다. 나는 나쁜 정치가들에 의해 남북한이 갈라서고 전쟁을 하였다고 생각한다. 6.25는 국민들이 원한 전쟁이 아니었다.

昨日、韓国では「先生の日」であり、日韓各地からのプレゼント、電話、メール、ネットの投稿などを送ってくださった多くの方々に感謝する。韓国には私の恩師で生存していらっしゃる方はいない。日本では中根千枝先生、森岡清美先生などを思い出す。世の中にはまだ孔子の「三人行」のような先生は多い。教育制度上の先生との子弟関係ではなくても、見習うことでも恩は発生存在する。個人だけではなく、国家間でもそのような疑似関係がある。後進、中進の国家が先進国に学ぶことがそれであり、子弟関係のようなものである。それも古い言葉で「恩」といえる。昨日私の命の恩人の阪田先生に診察していただいた(写真院内掲示写真右上)。OKですねと言われて、生きる勇気を得て帰宅した。

久しぶりに家内と福岡天神へ出かけた。別府社長について10分ほど歩いて出版社で長く最後の校正に時間を通やした。その後ニューオータニホテルで開いている堀研の個展に行った。長い間の付き合いの中数回も見ているが見るたびに新鮮である。私の見方が変わるということもあるだろうか。この言葉は珍しくも娘からから「父の目にうつるもの」という文の言葉である。照明のせいか明るくなった新鮮さを感じた。照明のことを堀氏に聞いたら画廊側に任せたという。図録も異色のもの、娘からのことばが印象的である。そして絵を見た。花が多い。華麗な花を王女のバラやチューリップの類ではなく、ツバキや草花のアザミが彼の色、彼の思想で再構築しながら描かれている。文学者のまどか氏は「父が見ている世界は私とは違う」というように私も同感した。石階段の絵の前では高齢者の私には障害物のようなものが美の対象になるか、なぜ彼はそれを美の対象としたのか、聞くと長い議論になりそうであった。ミレーの「種まき」を思い出す。オープニングにはそれぞれ縁の深い人が集まった。私は芸術家だけの美で終わるのではなく、我々の美の生活化が先進国であると言ったが伝わっていない。夕焼けから黄昏、闇の時間の流れを窓から確かめながら帰宅した。

久しぶりに家内と福岡天神へ出かけた。別府社長に迎えられて10分ほど歩いて出版社で長く最後の校正に時間を費やした。その後ホテルニューオータニで開いている堀研の個展に行って絵を見た。花が多い。華麗な花の王女のバラやチューリップの類ではなく、ツバキや草花のアザミが彼の色、彼の思想で再構築しながら描かれている。照明のせいか明るくなって新鮮さを感じた。照明のことを堀氏に聞いたら画廊側に任せたという。

図録も異色のもの、娘からのことばが印象的である。私は堀氏と長い間の付き合いの中、数回個展を見せていただいているが見るたびに新鮮である。私の見方が変わるということもあるだろうか。この言葉は娘さんから「父の目にうつるもの」という文の中にある。文学者のまどか氏は「父が見ている世界は私とは違う」という。私も同感。石の階段の絵の前では高齢者の私には障害物のようなものが美の対象になるのか、なぜ彼はそれを美の対象としたのか、聞くと長い議論になりそうであった。ミレーの「種まき」を思い出す。オープニングにはそれぞれ縁の深い人が集まった。私は芸術家だけの美で終わるのではなく、我々の美の生活化が先進国であると言った。夕焼けから黄昏、闇の時間の流れを窓から確かめながら帰宅した。

冬の温泉町のホテルでは私と林さんだけ、お茶も用意していない。不親切でこのように客なしに至った状況が伝わってくる。朝バス停へ歩きながら久しぶりに道を尋ねたところ78才の男性がいろいろと話をしてくれた。「どこからこられたか」と、私が「下関から」といった。「朝鮮半島両国は無くなる…」と金正恩のバスケットなどの詳しい情報を語り私も知らないことを延々と言った。互いに知らなくてもすぐ親しくなるのが高齢者の対話、それができるのはメディアによるものである。おそらく彼は家の中のテレビ大好きの一人であろうと思った。彼はなぜ私に朝鮮半島の悪口を言うのか、それは私が日本人と認められたことか、あるいは韓国系と感じたのか、その実を言う前に彼と別れバスにのった。窓が広く観光を意識したものであり、市内観光のように市内を眺めた。雪景色の南アルプスや城などを見ながら松本駅についた。

林さんは満州映画を研究し、二人で話し合う良い機会であった。今回の映像民俗学のことを振り返りながら話をたくさんした。学会とはいっても鑑賞が主であった。映像作品を見てプロやアマチュアと区別がつき難く、その意味などを学問的に議論すべきであろうと思った。上映の後時間になり時間がないと終わった時も結構あった。コメントをしようとしても時間がない。鑑賞が主であれば集まって議論すべきではないとも思った。人との付き合い、考える時間になってほしい。茅野住の家内の弟が迎えにきてくれ、昼食し、信号の多い道路を走って空港へ、30分遅れで飛行機が出発。3泊4日長い旅は実に長かった。