シャツ制作もいよいよ最終日となりました。

4日目は山場の袖つけも終わり、本日は袖口のカフスを仕上げてボタンつけです。

カフスの開き部分(剣ボロ)はもう出来上がっているのでカフス本体の取り付けのみです。

まずは裏カフスの袖口側の縫い代をアイロン折りしておきます。

カフスは中表に合わせて袖口との合わせ部分以外を出来上がりどおりにミシン縫い。

縫い代をアイロンで割って、衿と同様に角の部分の縫い代を切り取ります。でも全体に角の部分の縫い代は短くしますが、完全に角を切り取るのは片方の表カフス布だけです。

ひっくり返してまた周囲を飾りステッチをかけてカフスは出来上がり。早速袖口に取り付けます。

袖口と中表にカフスを重ねて合わせて待ち針で仮止めして、出来上がりどおりにミシン縫い。筒状になっていますが、袖下のミシン掛けでそうとう苦労したので、これくらいは楽勝です。

カフスのアイロン折りをしておいた縫い代を袖口の縫い代にかぶせるように、ひっくり返すようにして立ち上げ、先ほど縫い合わせた位置からカフス側0.1cmに1本目のミシン掛け。

最後にカフス単体制作のときに飾りステッチをかけた端から1本目のミシンと並行して飾りステッチを表側からかけて完成です。

今回の布は伸びや縮みが少ないので、裁断後に寸法が変わらず縫いやすい。そで口も袖山も曲線ですが布同士を合わせるのがとても楽でした。

次はオプションのガジェットの取り付け。

これも耳にするのも目にするにも初めてパーツです。高級ワイシャツにはついているのか、我が家のシャツにはついているものはありません。

"ガジェット"脇の縫い目が割けないようにするための補強布のこと。形は三角や台形など様々で縫い代にはさみ込む場合もあるようですが、今回は最も簡単な裏か三角形の布を直接縫い付けました。別になくてもいいのですが、縫いが荒いので補強できるところはつけておいた方がいいと思いました。高級仕様にするためではありません。

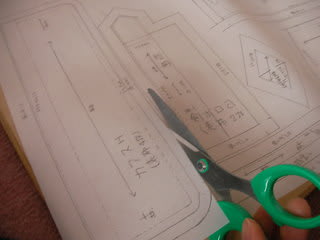

ガジェットは原型がひし形ですので、縫い代を半分にアイロン折りして、角のはみ出た部分をカット。三角になるように横半分に折り、ミシンで縫い代部分をカリステッチして止めます。

これを表身頃と裏見ごろの接点部分の脇線の縫い止りから裾側にステッチで留めて完成です。

これでシャツ本体の縫いは終了です。

最後にボタンつけ。ボタンを付ける前にまずボタンホールを作ります。

基本的にボタンホールは外注した方が良いとパタンナーの先生はおっしゃっていたのですが、今回は布代より高くついてしまうので自分で開けることに。もちろん自分の洋服制作でボタンホールを外注したことはないのですが。。。

ボタンホールは20年近く前に買った家庭用ミシンについているもので、本格仕様ではない手芸用。直線縫いは数年前に買った職業用ミシンを使っていますので、ボタンホールと端ミシン用のジグザグステッチのためだけにこのミシンを置いています。

ボタンホールは注意しないと、基本的にやり直しがききません。さらに最後の最後に取り掛かるため、失敗すると服全体がボツになります。

家庭用ミシンの押さえ部分をボタンホール用の特別な押さえに替えて、別布で何度か練習して穴の長さとステッチの密度を調整。古いマシーンなので、布の引っ張り具合で送りの速度や場所を調整しなければならず、なかなか技が要求されるところです。

既成のダンナさんのシャツと見比べながら、ホール位置をよく確認して11個のボタンホールかがり、リッパーでボタンホールの中央を裂いてなんとか無事にできました。

最後の最後にボタンホールに合わせてボタンを取り付けて完成です。

ボタンも先日捨てたダンナさんのシャツについていたボタンを再利用。数も色も形も大きさもちょうどよいので買わずに済みました。服を捨てる時はかならずボタンは取っておきましょう。生地は破れたり汚れていても、ボタンが損傷していることは少ないですので。ボタンが取れて1個だけなくなったときなど、代用としても使えますのであると便利です。

型紙転写から始めて制作日数約5日で完成。トータル1週間でできましたのでほぼ予定通りで完成しました。私のアウター制作の半分の日数ででき、必要なときにほぼ供給できそうですね。

メンズシャツは初めて作りましたが、思ったよりしっかり縫えて、形よく仕上がりましたので、普段用には十分使用できると思います。

ダンナさんも"本物みたい!"と失礼なことを言いつつ、喜んでくれたのでよかったです。仕立ては規定どおりですし、パーツもすべてワイシャツ仕様になってます。布も安いですが、綿100%です。変な安物既製品よりずっと本物です。

次回は予定通り、イタリア製の布で作ってみたいですね。布のグレードが上がれば上がるほど手作りの安さが際立ちますので。。。

とりあえず完成してよかったです。

4日目は山場の袖つけも終わり、本日は袖口のカフスを仕上げてボタンつけです。

カフスの開き部分(剣ボロ)はもう出来上がっているのでカフス本体の取り付けのみです。

まずは裏カフスの袖口側の縫い代をアイロン折りしておきます。

カフスは中表に合わせて袖口との合わせ部分以外を出来上がりどおりにミシン縫い。

縫い代をアイロンで割って、衿と同様に角の部分の縫い代を切り取ります。でも全体に角の部分の縫い代は短くしますが、完全に角を切り取るのは片方の表カフス布だけです。

ひっくり返してまた周囲を飾りステッチをかけてカフスは出来上がり。早速袖口に取り付けます。

袖口と中表にカフスを重ねて合わせて待ち針で仮止めして、出来上がりどおりにミシン縫い。筒状になっていますが、袖下のミシン掛けでそうとう苦労したので、これくらいは楽勝です。

カフスのアイロン折りをしておいた縫い代を袖口の縫い代にかぶせるように、ひっくり返すようにして立ち上げ、先ほど縫い合わせた位置からカフス側0.1cmに1本目のミシン掛け。

最後にカフス単体制作のときに飾りステッチをかけた端から1本目のミシンと並行して飾りステッチを表側からかけて完成です。

今回の布は伸びや縮みが少ないので、裁断後に寸法が変わらず縫いやすい。そで口も袖山も曲線ですが布同士を合わせるのがとても楽でした。

次はオプションのガジェットの取り付け。

これも耳にするのも目にするにも初めてパーツです。高級ワイシャツにはついているのか、我が家のシャツにはついているものはありません。

"ガジェット"脇の縫い目が割けないようにするための補強布のこと。形は三角や台形など様々で縫い代にはさみ込む場合もあるようですが、今回は最も簡単な裏か三角形の布を直接縫い付けました。別になくてもいいのですが、縫いが荒いので補強できるところはつけておいた方がいいと思いました。高級仕様にするためではありません。

ガジェットは原型がひし形ですので、縫い代を半分にアイロン折りして、角のはみ出た部分をカット。三角になるように横半分に折り、ミシンで縫い代部分をカリステッチして止めます。

これを表身頃と裏見ごろの接点部分の脇線の縫い止りから裾側にステッチで留めて完成です。

これでシャツ本体の縫いは終了です。

最後にボタンつけ。ボタンを付ける前にまずボタンホールを作ります。

基本的にボタンホールは外注した方が良いとパタンナーの先生はおっしゃっていたのですが、今回は布代より高くついてしまうので自分で開けることに。もちろん自分の洋服制作でボタンホールを外注したことはないのですが。。。

ボタンホールは20年近く前に買った家庭用ミシンについているもので、本格仕様ではない手芸用。直線縫いは数年前に買った職業用ミシンを使っていますので、ボタンホールと端ミシン用のジグザグステッチのためだけにこのミシンを置いています。

ボタンホールは注意しないと、基本的にやり直しがききません。さらに最後の最後に取り掛かるため、失敗すると服全体がボツになります。

家庭用ミシンの押さえ部分をボタンホール用の特別な押さえに替えて、別布で何度か練習して穴の長さとステッチの密度を調整。古いマシーンなので、布の引っ張り具合で送りの速度や場所を調整しなければならず、なかなか技が要求されるところです。

既成のダンナさんのシャツと見比べながら、ホール位置をよく確認して11個のボタンホールかがり、リッパーでボタンホールの中央を裂いてなんとか無事にできました。

最後の最後にボタンホールに合わせてボタンを取り付けて完成です。

ボタンも先日捨てたダンナさんのシャツについていたボタンを再利用。数も色も形も大きさもちょうどよいので買わずに済みました。服を捨てる時はかならずボタンは取っておきましょう。生地は破れたり汚れていても、ボタンが損傷していることは少ないですので。ボタンが取れて1個だけなくなったときなど、代用としても使えますのであると便利です。

型紙転写から始めて制作日数約5日で完成。トータル1週間でできましたのでほぼ予定通りで完成しました。私のアウター制作の半分の日数ででき、必要なときにほぼ供給できそうですね。

メンズシャツは初めて作りましたが、思ったよりしっかり縫えて、形よく仕上がりましたので、普段用には十分使用できると思います。

ダンナさんも"本物みたい!"と失礼なことを言いつつ、喜んでくれたのでよかったです。仕立ては規定どおりですし、パーツもすべてワイシャツ仕様になってます。布も安いですが、綿100%です。変な安物既製品よりずっと本物です。

次回は予定通り、イタリア製の布で作ってみたいですね。布のグレードが上がれば上がるほど手作りの安さが際立ちますので。。。

とりあえず完成してよかったです。

<

<