中東の政治的な不安定が深まっている。イラクの内戦も収まる気配はないし、シリアも内戦状態が続いている。メソポタミア文明発祥の地はシリア、イラクあたりだが、シリアのアサド政権、イラクのシーア派政権、テロ活動を続けているスンニ派政権、クルド人の独立などが成立しかけており国の形が変わりそうだといわれている。

エジプトもムバラク大統領を追い出した後がうまくいかず、現在は軍の統治のような形になっている。リビアもカダフィー大佐を追い出した後は軍事政権のような形になっている。更に最近ではイスラエルとイスラム原理主義の団体ハマスとの抗争が激化し、イスラエルがガザを空爆している。イランの原発とイスラエルがこれに対して攻撃に出るかもしれないという更に大きな火種も抱えている。サウジアラビアやアルジェリアはオイルマネーで安泰のように見えるが中では火種がくすぶっているという。中東から北アフリカ地域で安定しているのはチュニジアだけだそうである。

なぜこうなってしまったのだろうか?

「アラブの春」で国民がSNSなどで意識を高め旧体制を倒して民衆の国を作るはずでは無かったのか? 中東のニュースを見聞きするとそこにはいつも「イスラム過激派」という言葉が出てくる。おそらくイスラム教には過激派が出やすい思想が含まれているのだろう。イスラム教に問題があるのだろうか?

英国Economist誌はイスラム教は内戦のConduitではあるがCauseではない、という難しい言い方をしている。Conduitとは溝とか水路とかいう意味なので、内戦が始まる原因はイスラム教徒は別のところにあるのだが、内戦を継続するエネルギーにはイスラム教が寄与している、という意味だと私は解釈している。ではその原因は何か?

Economist誌はそれをオスマントルコ以来の国家主義だとしている。オスマントルコが滅びてからもアラブ世界では民主主義、市場主義、自由競争などは広まらず、国が一つの会社のように行動して方向性を決める体制を取っている。従って国の方針と相いれない宗教や部族は不合理な抑圧を受ける。従来ならば力で抑え込めたのだろうが、最近では通信技術が発達して抑圧されている人たちが不合理を検知し団体行動をとるようになり、それが内戦に発展する。これが原因だという。Economist誌は「これは欧米が介入して解決できる問題ではない。欧米が介入すればまたそれに対する反発が出る。アラブ人が自らの手で反対意見も取り込んで自由に発言できる間口の広い国家を作るしかない」としている。「なるほど」と思った。

丁度今朝の毎日新聞の社説でガザ空爆のことが出ていたが、毎日は「血で血を洗う様なことは止めてほしい」というだけで、そこには分析も提言もなく願望しかないと感じた。Economist誌との見識の違いを改めて感じさせられた。

最新の画像[もっと見る]

-

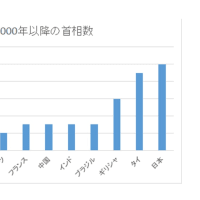

世界の歴代首相数

9年前

世界の歴代首相数

9年前

-

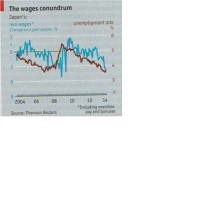

日本人の平均賃金は下がっている?

10年前

日本人の平均賃金は下がっている?

10年前

-

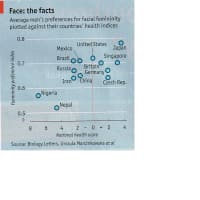

男性が好む顔つきは・・

10年前

男性が好む顔つきは・・

10年前

-

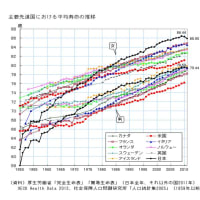

平均寿命の男女差

11年前

平均寿命の男女差

11年前

-

夏の長時間散歩

13年前

夏の長時間散歩

13年前

-

鶴見川流域とFacebook

13年前

鶴見川流域とFacebook

13年前

-

プレート・テクトニクス理論から見た最近の地震

13年前

プレート・テクトニクス理論から見た最近の地震

13年前

-

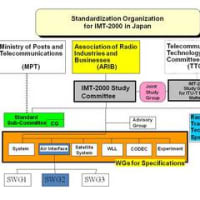

第3世代移動通信の標準化(3) ARIBでの活動はじまる

14年前

第3世代移動通信の標準化(3) ARIBでの活動はじまる

14年前

-

モントリオールにて

14年前

モントリオールにて

14年前

-

St Pancrasの駅

14年前

St Pancrasの駅

14年前