一昨日と昨日,セルリアンタワー能楽堂で指された第33期竜王戦七番勝負第一局。対戦成績は豊島将之竜王が16勝,羽生善治九段が17勝。

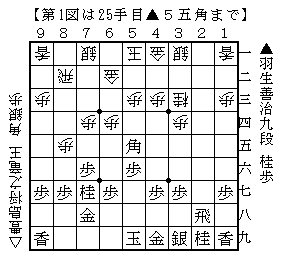

野村ホールディングスの広報部長による振駒で羽生九段の先手。矢倉を目指したところ後手の豊島竜王が超急戦策。先手が攻め合いに出てすぐに終盤になる将棋でした。

先手が角を打った局面。ここで後手が☖2七歩と叩いて封じ手となりました。

封じ手は二者択一で☗2七同飛か☗3三角成。後者は☖4二金☗同馬☖同王という応じ方があり,先手は成算がもてないようです。そこで☗同飛の方が選択されましたが,後手は☖4五桂と跳ね出すことができました。

ここから☗1一角成☖8六歩☗同歩☖8九角と進みました。☗1一角成とすればこれは先手には避けようがない手順です。

第2図となってみると,先手は攻め合って勝つのも受け切って勝つのも困難で,差が出ているようです。この攻め合いで勝てないのなら先手は先に受けておく必要があります。なので☗1一角成のところでは☗5八金としておくのが優りました。

豊島竜王が先勝。第二局は22日と23日の予定です。

神Deusの属性attributumは無限に多くあるということが,第二部定理七系の解釈の前提となっているため,それら無限に多くのinfinita属性の各々を対象とした無限知性intellectus infinitusがあることになり,そこには人間が認識するcognoscereことができない無限知性があることになります。よって人間が無限知性を十全に認識することはとても不可能だという結論が生じます。いい換えれば,ここで無限知性といわれている思惟の様態cogitandi modiは,無限に多くの各々の属性を対象とした無限知性の総体を意味しているのです。

第二部定理七も,解釈の前提にはこれと同じことが必要となります。しかし,観念ideaと観念対象ideatumが同一個体である場合には,人間は延長の属性Extensionis attributumを対象とした思惟の属性Cogitationis attributumについては十全に認識することができるというのが僕の見解なので,第一部公理三と第一部公理四,そして第一部定理二一により,人間は思惟の属性を原因causaとして生じる無限知性を十全に認識することができるし,無限知性を原因として生じる思惟の属性の間接無限様態についても十全に認識することができるという結論になります。したがって,ここで無限知性といわれている思惟の様態は,延長の属性を対象とした無限知性のことだけを意味しているのです。これが同じように無限知性という語に記号化されていても,その記号の対象となっている思惟の様態には相違があるということの具体的な意味になります。

このうち,すべての属性を対象とした無限知性の総体のことを無限知性というということは,おそらく不自然であると感じられないのではないかと僕は推測します。というのは,たとえば神の知性というのを想定した場合,もちろんそれは思惟の様態でなければならないのですが,その知性のうちには,神が働く力agendi potentiaによって生起するもののすべての観念が含まれていなければならないというように判断されると思われるからです。いい換えれば,もしある思惟の様態が無限知性といわれるのであれば,それは神の働く力によって生起するもののすべての観念を含んでいなければならないというように判断される方が普通であると思われるからです。

しかし,延長の属性を対象とした無限知性だけを無限知性ということも一理はあります。

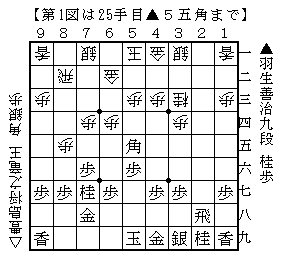

野村ホールディングスの広報部長による振駒で羽生九段の先手。矢倉を目指したところ後手の豊島竜王が超急戦策。先手が攻め合いに出てすぐに終盤になる将棋でした。

先手が角を打った局面。ここで後手が☖2七歩と叩いて封じ手となりました。

封じ手は二者択一で☗2七同飛か☗3三角成。後者は☖4二金☗同馬☖同王という応じ方があり,先手は成算がもてないようです。そこで☗同飛の方が選択されましたが,後手は☖4五桂と跳ね出すことができました。

ここから☗1一角成☖8六歩☗同歩☖8九角と進みました。☗1一角成とすればこれは先手には避けようがない手順です。

第2図となってみると,先手は攻め合って勝つのも受け切って勝つのも困難で,差が出ているようです。この攻め合いで勝てないのなら先手は先に受けておく必要があります。なので☗1一角成のところでは☗5八金としておくのが優りました。

豊島竜王が先勝。第二局は22日と23日の予定です。

神Deusの属性attributumは無限に多くあるということが,第二部定理七系の解釈の前提となっているため,それら無限に多くのinfinita属性の各々を対象とした無限知性intellectus infinitusがあることになり,そこには人間が認識するcognoscereことができない無限知性があることになります。よって人間が無限知性を十全に認識することはとても不可能だという結論が生じます。いい換えれば,ここで無限知性といわれている思惟の様態cogitandi modiは,無限に多くの各々の属性を対象とした無限知性の総体を意味しているのです。

第二部定理七も,解釈の前提にはこれと同じことが必要となります。しかし,観念ideaと観念対象ideatumが同一個体である場合には,人間は延長の属性Extensionis attributumを対象とした思惟の属性Cogitationis attributumについては十全に認識することができるというのが僕の見解なので,第一部公理三と第一部公理四,そして第一部定理二一により,人間は思惟の属性を原因causaとして生じる無限知性を十全に認識することができるし,無限知性を原因として生じる思惟の属性の間接無限様態についても十全に認識することができるという結論になります。したがって,ここで無限知性といわれている思惟の様態は,延長の属性を対象とした無限知性のことだけを意味しているのです。これが同じように無限知性という語に記号化されていても,その記号の対象となっている思惟の様態には相違があるということの具体的な意味になります。

このうち,すべての属性を対象とした無限知性の総体のことを無限知性というということは,おそらく不自然であると感じられないのではないかと僕は推測します。というのは,たとえば神の知性というのを想定した場合,もちろんそれは思惟の様態でなければならないのですが,その知性のうちには,神が働く力agendi potentiaによって生起するもののすべての観念が含まれていなければならないというように判断されると思われるからです。いい換えれば,もしある思惟の様態が無限知性といわれるのであれば,それは神の働く力によって生起するもののすべての観念を含んでいなければならないというように判断される方が普通であると思われるからです。

しかし,延長の属性を対象とした無限知性だけを無限知性ということも一理はあります。