岡山県、中国山地の真っ只中、山陽道と中国道を繋ぐ岡山道沿いに旧有漢(うかん)町が有り、国の重要文化財に指定された板碑や石塔が残されて居る。

それらは保月の名を頭に冠して呼ばれているが、この「保月」が妙に気になり、調べてみるがさっぱり判らない。

多分この辺の古い小字名か?とも思うが、何処を探してもその説明がない。

なだらかな斜面に広がる棚田にポツポツ小さな集落のある上有漢・・・・・・

小さな集落と集落を結ぶ田舎道、そんな峠に近い道沿いに、この存在感の有る板碑が、ぽつんと立ち尽くしている。

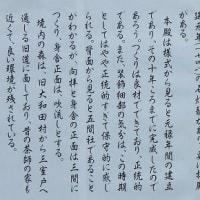

高さ315cm、43cm、一見方柱のようにも見えますが、やっぱり板碑らしく厚みは30cm足らず。

兎に角見事に背の高い板碑で、僕にはこれだけ大きいものは、奈良「般若寺の笠塔婆」ぐらいしか思い当たりません。

頭部山形、下に二段の切込を入れ、その下部には上から釈迦如来坐像、阿弥陀如来坐像、地蔵坐像を配し、その下には次の刻銘がある。

「心王念法、不可破壊」、「嘉元三季(1305)乙巳十一月十三日」

「大願主漆真時、一結衆二十八人敬白、大工井野行恒」

二重光背の中の三尊像は共に力のこもった見事な彫りで、刻銘通り、中央、奈良で活躍した伊派の名工「井野行恒(いのゆきつね)」の名を汚さない出来栄え。

わざわざ奈良から名石工の誉れ高い井派の石工を呼びつけるような、名刹が有り、権力者がこの地に居たと言う事なのか??

今では鄙びた棚田集落に過ぎないけれど・・・。

鎌倉後期の嘉元三年(1305)造立、因に奈良市「南田原阿弥陀磨崖石仏(切りつけ地蔵)」も同作者の手によるものです。

撮影2012.12.3