神経治療学会@北九州市に参加した(2012年11月28~30日).興味深い発表がいくつもあったが,「てんかん治療の最前線」というシンポジウムがとくに勉強になったので,新規抗てんかん薬の使用方法と生活とケアに分けて,エッセンスをまとめたい.重要な治療の目標は「発作をゼロにすること,抗てんかん薬による副作用をゼロにすること,発作以外の問題をゼロにすること」である.

A. 新規抗てんかん薬の使用方法

ほかの抗てんかん薬(AED)との相互作用のない新規AEDは,ガバペンチン(ガバペン®)とレベチラセタム(LEV;イーケプラ®)である.CYP代謝を受けないためである.

ガバペンチン(GBP;ガバペン®)は副作用として眠気,だるさが問題.

トピラマート(TPM;トピナ®)はCYP代謝を受けるため,PHT,CBZ,PBにより濃度低下する.副作用として体重減少,抑うつ,発汗減少,下痢,腎結石が問題.中断率は高い.

ラモトリギン(LTG;ラミクタール®)は同様にPHT,CBZ,PBにより濃度低下する.バルプロ酸は半減期を2倍に伸ばす.副作用として薬疹が問題.

レベチラセタム(LEV;イーケプラ®)は副作用として眠気,ふらつきあり.ピーク到達時間は短く,早く定常状態になる.部分てんかんに対する新規AEDのなかで有効性が高いが,値段が高く経済的負担が問題である(1000mg/日=461.6円.28日で12,900円余り,1割負担で月1,300円くらい).精神障害者保健福祉手帳や厚生労働省自立支援事業を使って経済的負担を減らす工夫が必要となる.

自立支援医療は通院を継続的に要する場合,通院医療費が一割負担になる(診断書2年に1回必要).てんかん発作がなく落ち着いていても申請可能.

AEDによる体重変化は以下の4剤で生じる.

増加;VA,GBP.減少;TPM,ゾニサミド(ZNS).

認知機能に対してはPB,クロナゼパム(CZP)は影響が大きい.VA,CBZも血中濃度が高いと影響あり.TPMも量が増えるとタスク処理能は低下する.LEVの中枢神経系副作用は少ない

妊婦におけるVAの高用量は奇形のみでなく,子供の認知機能低下ももたらす.裏を返せば低用量であれば危険性は低くなる(ゼロではない).奇形予防には少なくとも用量1000 mg以下で,血中濃度は70 μg/ml 以下を保ち,葉酸を使用する(0.4 mg/day).授乳は可能だが,半減期の長いAEDでは児に傾眠が生じうる.

B. 生活とケア

徐々に高齢者てんかんが増えている.症候性てんかんと考えられる.しかし半数は画像を確認しても病変を認めない.加齢が関連していることは分かるものの詳細は不明の状態.

発作時に使用するチェックシートを用意しておくと便利.てんかん発作で確認をすべき点をチェック項目にまとめ,さらに部分てんかんや全般てんかんに特徴的な症候についてはそれぞれ色をつけておくとひと目で鑑別ができる.

てんかん重積発作時の対処法についてはてんかん治療ガイドライン2010が使用しやすい. PB静注は比較的使いやすい印象.

発作間欠期のケアとして発作の完全抑制,合併症・副作用の軽減,日常生活・社会生活問題の軽減が重要.

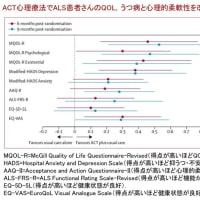

発作は完全抑制を目指す.そうでないと患者さんのQOLは改善しない.

QOLを悪化させているのは発作頻度のみでなく AEDを複数使用することによる副作用も重要である.複数のAED内服している症例において単剤に減らしても,70%以上の症例で発作頻度の悪化はなく,QOLが改善しうるという報告もある.

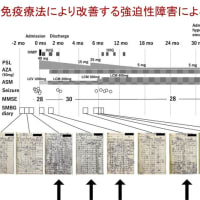

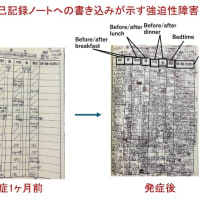

難治てんかんの場合,①診断が間違っていないか,②治療薬の選択が間違っていないか,③実は薬を飲んでないのではないか,これらを完全に除外することが必要.ただ診断が確定した時,難治てんかんに対する明確な方針は現在決まっていない.

認知症患者のてんかん治療の難しさは,①発作の有無や特徴についての情報が得られにくい,②内服アドヒアランスが不良,③患者教育が難しい点に起因する.

睡眠時無呼吸症候群(SAS)を認めるてんかん患者さんではSASの治療でてんかん発作が改善することがある.

精神疾患の合併も高く,とくにうつ病が多い.治療としてSSRIが比較的安全と言われている.重症の発作が発現した後に,一定の意識清明期を経て精神病状態が発現する「発作後精神病」も見られる.

てんかん患者では次の場合に該当すると運転免許が許可される.免許の可否は,主治医の診断書もしくは臨時適性検査にもとづいて行われる.

①過去に5年以上発作がなく,今後発作のおこるおそれがない.

②発作が過去2年以内に起こったことがなく,今後X年であれば発作が起こるおそれがない(Xは主治医が記載する).

③1年の経過観察後,発作が意識障害及び運動障害を伴わない単純部分発作に限られ,今後症状の悪化のおそれがない.ただし,運転に支障をきたす発作が過去2年以内に起こったことがないのが前提である.

④2年の経過観察後,発作が睡眠中に限っておこり,今後症状の悪化のおそれはない.

②のX年をどのように判断するかは難しいが,長期間発作がないと根拠をもって保証することは現実的には難しい.

②に関して,過去1年以内に短縮すべきという考えがあり欧米ではそのような地域が多い.2年間運転できないため内緒で運転を始めきちんと治療を受けないよりも,観察期間を短縮して治療をきちんと受けてもらったほうが良いのではないかという考え方である.

初回てんかん発作の際の対応については法律上明確な記載なし.つまりてんかんとして扱い2年間運転できないという判断をする医師と,てんかんとはいえないので3~6ケ月様子を見て判断する医師がいる.判断は難しいが運転能力がどうであるかが重要で,判断の拠り所になる.

大型車に関して日本てんかん学会は「てんかんに係る発作が,投薬なしで過去5年間なく,今後も再発のおそれがない場合を除き,通常は,大型免許及び第二種免許の適性はない」という立場である.

患者さんにおすすめの本.「やさしいてんかんの自己管理―本人と家族のために ポケット版 (医薬ジャーナル社)」

(医薬ジャーナル社)」

早速購入しましたが,とても分かりやすい本です.病気の説明,生活指導にも役に立ちます.

こちらの本も分かりやすく書かれていてお勧めです.

プライマリ・ケアのための新規抗てんかん薬マスターブック

A. 新規抗てんかん薬の使用方法

ほかの抗てんかん薬(AED)との相互作用のない新規AEDは,ガバペンチン(ガバペン®)とレベチラセタム(LEV;イーケプラ®)である.CYP代謝を受けないためである.

ガバペンチン(GBP;ガバペン®)は副作用として眠気,だるさが問題.

トピラマート(TPM;トピナ®)はCYP代謝を受けるため,PHT,CBZ,PBにより濃度低下する.副作用として体重減少,抑うつ,発汗減少,下痢,腎結石が問題.中断率は高い.

ラモトリギン(LTG;ラミクタール®)は同様にPHT,CBZ,PBにより濃度低下する.バルプロ酸は半減期を2倍に伸ばす.副作用として薬疹が問題.

レベチラセタム(LEV;イーケプラ®)は副作用として眠気,ふらつきあり.ピーク到達時間は短く,早く定常状態になる.部分てんかんに対する新規AEDのなかで有効性が高いが,値段が高く経済的負担が問題である(1000mg/日=461.6円.28日で12,900円余り,1割負担で月1,300円くらい).精神障害者保健福祉手帳や厚生労働省自立支援事業を使って経済的負担を減らす工夫が必要となる.

自立支援医療は通院を継続的に要する場合,通院医療費が一割負担になる(診断書2年に1回必要).てんかん発作がなく落ち着いていても申請可能.

AEDによる体重変化は以下の4剤で生じる.

増加;VA,GBP.減少;TPM,ゾニサミド(ZNS).

認知機能に対してはPB,クロナゼパム(CZP)は影響が大きい.VA,CBZも血中濃度が高いと影響あり.TPMも量が増えるとタスク処理能は低下する.LEVの中枢神経系副作用は少ない

妊婦におけるVAの高用量は奇形のみでなく,子供の認知機能低下ももたらす.裏を返せば低用量であれば危険性は低くなる(ゼロではない).奇形予防には少なくとも用量1000 mg以下で,血中濃度は70 μg/ml 以下を保ち,葉酸を使用する(0.4 mg/day).授乳は可能だが,半減期の長いAEDでは児に傾眠が生じうる.

B. 生活とケア

徐々に高齢者てんかんが増えている.症候性てんかんと考えられる.しかし半数は画像を確認しても病変を認めない.加齢が関連していることは分かるものの詳細は不明の状態.

発作時に使用するチェックシートを用意しておくと便利.てんかん発作で確認をすべき点をチェック項目にまとめ,さらに部分てんかんや全般てんかんに特徴的な症候についてはそれぞれ色をつけておくとひと目で鑑別ができる.

てんかん重積発作時の対処法についてはてんかん治療ガイドライン2010が使用しやすい. PB静注は比較的使いやすい印象.

発作間欠期のケアとして発作の完全抑制,合併症・副作用の軽減,日常生活・社会生活問題の軽減が重要.

発作は完全抑制を目指す.そうでないと患者さんのQOLは改善しない.

QOLを悪化させているのは発作頻度のみでなく AEDを複数使用することによる副作用も重要である.複数のAED内服している症例において単剤に減らしても,70%以上の症例で発作頻度の悪化はなく,QOLが改善しうるという報告もある.

難治てんかんの場合,①診断が間違っていないか,②治療薬の選択が間違っていないか,③実は薬を飲んでないのではないか,これらを完全に除外することが必要.ただ診断が確定した時,難治てんかんに対する明確な方針は現在決まっていない.

認知症患者のてんかん治療の難しさは,①発作の有無や特徴についての情報が得られにくい,②内服アドヒアランスが不良,③患者教育が難しい点に起因する.

睡眠時無呼吸症候群(SAS)を認めるてんかん患者さんではSASの治療でてんかん発作が改善することがある.

精神疾患の合併も高く,とくにうつ病が多い.治療としてSSRIが比較的安全と言われている.重症の発作が発現した後に,一定の意識清明期を経て精神病状態が発現する「発作後精神病」も見られる.

てんかん患者では次の場合に該当すると運転免許が許可される.免許の可否は,主治医の診断書もしくは臨時適性検査にもとづいて行われる.

①過去に5年以上発作がなく,今後発作のおこるおそれがない.

②発作が過去2年以内に起こったことがなく,今後X年であれば発作が起こるおそれがない(Xは主治医が記載する).

③1年の経過観察後,発作が意識障害及び運動障害を伴わない単純部分発作に限られ,今後症状の悪化のおそれがない.ただし,運転に支障をきたす発作が過去2年以内に起こったことがないのが前提である.

④2年の経過観察後,発作が睡眠中に限っておこり,今後症状の悪化のおそれはない.

②のX年をどのように判断するかは難しいが,長期間発作がないと根拠をもって保証することは現実的には難しい.

②に関して,過去1年以内に短縮すべきという考えがあり欧米ではそのような地域が多い.2年間運転できないため内緒で運転を始めきちんと治療を受けないよりも,観察期間を短縮して治療をきちんと受けてもらったほうが良いのではないかという考え方である.

初回てんかん発作の際の対応については法律上明確な記載なし.つまりてんかんとして扱い2年間運転できないという判断をする医師と,てんかんとはいえないので3~6ケ月様子を見て判断する医師がいる.判断は難しいが運転能力がどうであるかが重要で,判断の拠り所になる.

大型車に関して日本てんかん学会は「てんかんに係る発作が,投薬なしで過去5年間なく,今後も再発のおそれがない場合を除き,通常は,大型免許及び第二種免許の適性はない」という立場である.

患者さんにおすすめの本.「やさしいてんかんの自己管理―本人と家族のために ポケット版

早速購入しましたが,とても分かりやすい本です.病気の説明,生活指導にも役に立ちます.

こちらの本も分かりやすく書かれていてお勧めです.

プライマリ・ケアのための新規抗てんかん薬マスターブック