標題の学会にて,藤島一郎先生(浜松市リハビリテーション病院)による「摂食・嚥下障害と倫理」という教育セミナーを拝聴した.非常に勉強になったので,エッセンスをまとめておきたい.

A. 摂食嚥下障害に対する医療で問題となっていること

・ 嚥下障害に対する主科(主な診療科)が定まっていない(神経内科,耳鼻科,歯科,リハ科など).

・ 大学で嚥下障害をメインに研究しているところが少ない.

・ 医師以外の医療スタッフのほうが嚥下障害に対する知識に詳しいことも多く,誤嚥リスクに対する職種間スタンスの違いがある.

B. 嚥下障害を呈する患者さん,例えば「死んでもいいから食べたい」と訴える患者さんにどのように向き合うか?

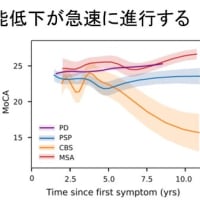

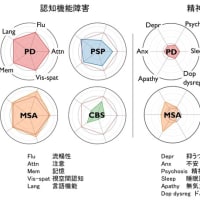

・ まず嚥下障害を呈する患者さんに多様性があることを理解し(進行する疾患,治る疾患,パーキンソン病のように症状が変動する疾患,機能維持が精一杯の疾患など),どういう疾患のどの時点を見ているのかを理解する.

・ つぎに,正確な評価と診断を行い,嚥下障害を治療できる状態か否かを明確にする.つまり医学的事実を明らかにすることが大切で,これがなければ倫理的判断ができない.このとき,年齢による差別(Ageism)や認知症合併による差別が起きないようにする.

・ 本人に今後の治療方針を決定するための意思表示能力はあるか,つまり,選択の表明,情報の理解,情報の認識,論理的思考が可能かを明らかにする.

・ コミュニケーションを十分にとり,「死んでもいいから食べたい」という訴えの真意を探る.

・ 1人で考え込まず,倫理カンファレンスを行う.

・ しばしば生じる倫理的ジレンマは,倫理4原則で言うと,「自律尊重原則」と「善行原則,無危害原則」の衝突である.すなわち,「本人の願望を尊重することは良いことだ」とする自律尊重原則と,「肺炎を予防し栄養状態を改善することは良いことだ」だとする善行原則ないし無危害原則がコンフリクトを起こす.倫理4原則の優先順位をどのように決めるかについては「患者さんにとって最善利益はなにか?」を第一に考えて,症例ごとに熟慮することになる.

・ 結論を出す以上に大切なことは,その結論を出すためのプロセス,つまり話し合い・コミュニケーションの経緯である.医師は医学的事項や倫理的事項に関して提示を行い,患者さんや家族が結論を出すための手助けを行う.ときにadvanced care planning(ACP)やshared decision making(SDM)につなげていく.

C. 胃ろうに関する問題点

・ 先入観として「胃ろう=生命維持装置」と考えられてしまうが,胃ろうによる栄養管理によって全身状態が改善し,再び摂食できるようになる患者さんもいることを忘れてはならない.胃ろうを作りっぱなしで,その後の評価を行わない事例が少なからずあるので注意が必要である.

・ 胃ろうは単に栄養を胃に入れるものではなく,経管栄養食を直接,胃に入れる不快さ・副作用についても知ってなければならない.胃の中に無理やり入れられても食べた気持ちにならないし,気持ち悪くなることさえある.このことを医療者は認識すべきである.

これらの議論は「摂食嚥下障害の倫理 (ワールドプランニング 社)」に詳しいので,より詳しく知りたい方はご一読をおすすめする.

(ワールドプランニング 社)」に詳しいので,より詳しく知りたい方はご一読をおすすめする.

A. 摂食嚥下障害に対する医療で問題となっていること

・ 嚥下障害に対する主科(主な診療科)が定まっていない(神経内科,耳鼻科,歯科,リハ科など).

・ 大学で嚥下障害をメインに研究しているところが少ない.

・ 医師以外の医療スタッフのほうが嚥下障害に対する知識に詳しいことも多く,誤嚥リスクに対する職種間スタンスの違いがある.

B. 嚥下障害を呈する患者さん,例えば「死んでもいいから食べたい」と訴える患者さんにどのように向き合うか?

・ まず嚥下障害を呈する患者さんに多様性があることを理解し(進行する疾患,治る疾患,パーキンソン病のように症状が変動する疾患,機能維持が精一杯の疾患など),どういう疾患のどの時点を見ているのかを理解する.

・ つぎに,正確な評価と診断を行い,嚥下障害を治療できる状態か否かを明確にする.つまり医学的事実を明らかにすることが大切で,これがなければ倫理的判断ができない.このとき,年齢による差別(Ageism)や認知症合併による差別が起きないようにする.

・ 本人に今後の治療方針を決定するための意思表示能力はあるか,つまり,選択の表明,情報の理解,情報の認識,論理的思考が可能かを明らかにする.

・ コミュニケーションを十分にとり,「死んでもいいから食べたい」という訴えの真意を探る.

・ 1人で考え込まず,倫理カンファレンスを行う.

・ しばしば生じる倫理的ジレンマは,倫理4原則で言うと,「自律尊重原則」と「善行原則,無危害原則」の衝突である.すなわち,「本人の願望を尊重することは良いことだ」とする自律尊重原則と,「肺炎を予防し栄養状態を改善することは良いことだ」だとする善行原則ないし無危害原則がコンフリクトを起こす.倫理4原則の優先順位をどのように決めるかについては「患者さんにとって最善利益はなにか?」を第一に考えて,症例ごとに熟慮することになる.

・ 結論を出す以上に大切なことは,その結論を出すためのプロセス,つまり話し合い・コミュニケーションの経緯である.医師は医学的事項や倫理的事項に関して提示を行い,患者さんや家族が結論を出すための手助けを行う.ときにadvanced care planning(ACP)やshared decision making(SDM)につなげていく.

C. 胃ろうに関する問題点

・ 先入観として「胃ろう=生命維持装置」と考えられてしまうが,胃ろうによる栄養管理によって全身状態が改善し,再び摂食できるようになる患者さんもいることを忘れてはならない.胃ろうを作りっぱなしで,その後の評価を行わない事例が少なからずあるので注意が必要である.

・ 胃ろうは単に栄養を胃に入れるものではなく,経管栄養食を直接,胃に入れる不快さ・副作用についても知ってなければならない.胃の中に無理やり入れられても食べた気持ちにならないし,気持ち悪くなることさえある.このことを医療者は認識すべきである.

これらの議論は「摂食嚥下障害の倫理