中国東北部に関連する本がいくつかあるので紹介する。

110 大興安嶺探検 1991

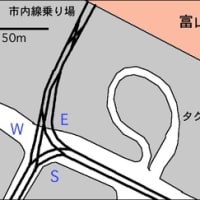

この本は、朝日文庫の一冊として1991.10.1に発行されたものであるが、そのずっと前の1952年7月に毎日新聞社から単行本として出版されている。文庫本では、「学術報告」と索引が省かれているという。それでも597ページもあって読破するのに覚悟がいる。とくに地名がわかりにくく、そして全体の地形が掴みにくいことも理解を妨げている。インターネットの衛星写真を見てもやっぱり地形は把握しにくい。下の図は探検隊の行程を大興安嶺の水系図に記入したもの。

110-2 北部大興安嶺水系図 18・19ページ

図の右上の端に向かって東に流れるアムール川が中国とロシア(当時ソビエト連邦)の国境。中国では黒龍江と呼ぶ。アムール川はこの図から直線距離で500k以上流れて間宮海峡近くでオホーツク海に注ぐ。アムール川を名乗るのは図の上辺左から3分の一あたりが最上流で、北西からロシア内を流れてくるシルカ川と南西から中ロ国境を流れるアルグン川が合流するところ。地図の左中央部は現在の中国内モンゴル自治区、右側は中国黒竜江省に属する。すべてアムール川=黒龍江の流域であるが、西側はアルグン川の流域、東側の河川は南に流れて途中松花江となりハルビンなどを通って迂回し、結局アムール川に合流する。なお、有名なノモンハンはこの地図の左下の角から300kmほど南にある。

北部大興安嶺探検隊は今西錦司を隊長として、京都大学関係者を中心とする21名のメンバーが、当時地図のなかった大興安嶺を踏破して地形を把握することなどを目的に1942年5月から7月に挙行したものである。探検は南から北に未知の地域を通過するもので、とくに中央部の広い空白地域では稜線を直進する隊と、川伝いに迂回する隊に分かれて、空白を埋めようとするもの。なお、満州国は1932年に発足、探検が行われた1942年はそれから10年が経っていたが大興安嶺付近は軍事的に注目されるところではなかった。探検隊が軍からの保護を受けることもなかった。

今西錦司(1902−1992)は京都大学教授で、生態学者。生物の進化に関して独特の考察をしたことで有名だが、進化論の主流とは離れた論議であった。私はお見かけしたことがあるがお話ししたことはない。今西氏以外の20名の隊員中の著名人は次の方々。森下正明(昆虫学1913-1997)吉良竜夫(植物生態学1919−2011)川喜田二郎(地理学・文化人類学者1920−2009)梅棹忠夫(生態学者1920−2010)藤田和夫(地質学1919-2008)他。

ここからの3つの著作(2冊に分けて出版されたものが2つあるから合計5冊)は、満州帝国と「ラストエンペラー」愛新覚羅溥儀(1906−1967)のことを調べたくて読んだ本。1991年に中国武漢に行った時に最後の皇帝の血縁者の方とお会いし、どんな関係かを調べようと読んだもの。

111・112 満州帝国(I・II)1983 カバー

児島 㐮・著 文春文庫。著者(1927−2001)は「こじま・のぼる」と読み、戦史研究家。日露戦争から東京裁判までの多くの日本の戦争についての著作がある。「I」の発行は1983.1.25、手元にある本は1983.5.15発行の第5刷、345ページ。「II」の発行は1983.2.25、手元にある本は1987.2.25発行の第3刷、342ページ。愛新覚羅溥儀の清国皇帝在位は1908-1912だったが、1934年に満州国皇帝になり、1945年に日本の敗戦とともに退位し、日本への亡命の途中でソ連軍に抑留された。

私は戦争史にはあまり興味がないから読み飛ばした。内容は覚えていない。

112 図説満州帝国 1996 カバー

「図説満州帝国は、1996.7.25初版の河出書房新社で、同社の「図説」シリーズのひとつ。手元の本は 2001.9.20発行の9刷であるから、結構販売されたらしい。縦21.5cm横17cm、159ページ。著者は「太平洋戦争研究会」となっている。編集者は同会の平塚柾緒・森山康平・平塚敏克・大原 徹 が記されている。満州時代の写真を数多く収録していて、その背景の記録も詳しい。写真は撮影のためにポーズをとったようなものが多いのは当時の写真の性格から当然である。今後一番参考になりそうなのは、巻末の「満州帝国関係年表」であろう。

114・115 世紀風雪 上・下 2007 カバー

「世紀風雪」は上下2巻で、NHK出版の単行本、縦21.5cm横15.5cm。上(325ページ)・下(319ページ)ともに2007.3.30発行。それぞれに副題があって、上巻は「幻のラストエンペラー」、下巻は「清朝皇族の末裔たち」。著者は(あいしんかくら・こうい)(1947—)で、アメリカ在住の画家。愛新覚羅溥儀の甥である愛新覚羅毓岳(いくがく)(画家)の娘である。訳者は李 珍・水野衛子・横山和子・佐野もなみ。

多くの出来事が記憶・記録をもとに記されているが、当事者のものだけに詳細すぎて何かを調べるのには不都合。私がこれら5冊の本で知りたいのは、1991年に武漢でお会いした人物が皇帝とどういう関係だったのかなのだが、とうとうわからなかった。

116 日本軍はなぜ満洲大油田を発見できなかったのか 2016 カバー

「日本軍はなぜ満洲大油田を発見できなかったのか」は、2016.1.20発行の文春新書、253ページ。著者は岩瀬 昇(1948−)、三井物産・三井石油開発に勤めて、現在エネルギーアナリストとして多くの著書がある。題名だけで見ると満州地方の石油開発の話だけかと見えるが、そうではない。まず、石油の重要性に早く気づいた海軍の話から始まり、次には外交交渉で大失敗した北樺太石油の開発、そして満州の石油探査の開始、南方石油の軍事的奪取と本国への石油輸送の困難 という順に語られていて、表題よりも広い範囲の歴史が詳細に語られている。満州の石油の徴候のある地域の探索は1929年ごろから開始された。このブログですでに登場した新帯国太郎博士の調査である。その場所は、今回の最初の本「大興安嶺探検」の出発地と、ノモンハンの中間付近であった。後に遠藤隆次なども参加したが、結局確実な油田を確認することができないままとなった。その原因は、「陸成層からは石油を産しない」という先入観と、先進的な物理探査技術を持たなかったからだろう(小松直幹, 2006)。また、調査は満鉄と軍部の協力で行われたため結果は公表されず、機密とされた。これらの調査が終わってから20年ほど経った1959年に大慶油田が発見された。

日本は満州帝国を作って傘下においた。そこの資源を調査するために「満蒙学術調査」をおこなった。その成果は二十数冊に分けて1935年頃の数年間に発行された。石油の調査はこれとは別に満鉄の指導で行われ、詳しい結果は公表されなかった。「第一次満蒙学術調査報告書」は少ししかコピーを持っていない。後で触れるかもしれない。

117 第一次満蒙学術調査報告書*

*写真は北九州市立自然史・歴史博物館書庫。すでにこのブログに掲載したように、中国東北部を2000年5月に訪れた。次の写真はそのときに掲載したものの一枚で、「熱河省」の語源となった温泉の石碑(現在温泉は出ていない)で、承徳にある清国皇帝の夏の別荘の中にある。

118 承徳の「熱河」石碑 2000.5.31 再録

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます