井戸尻遺跡群の坂上遺跡から出土した土偶が、重要文化財になる。

「造形が優れ、保存状態も良好で、縄文中期の土偶として貴重」と評価された。

高さ23センチ。井戸尻考古館所蔵。絵はがきから、2011年。

「さァ、明るい、陽を迎えよう!」

と、大らかに、両手を広げ、上向きが、いいではないか!

造形バランスや細密な文様も評価された。

この土偶の愛称はない。

八ヶ岳山麓の土偶とその仲間は、

国宝が2点、重要文化財が2点になる。

国宝は、「縄文のビーナス」と「仮面の女神」、

重要文化財は、「土偶」(坂上遺跡)、

土偶の仲間として、井戸尻遺跡群の藤内遺跡から出土した、

「巳を戴く神子」(へびをいだくみこ)がある。

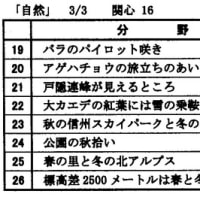

「土偶の時代と地域」2015年の表を作成した。

土偶の「形」をみると、最初は破片だったり、十字形の板状だった。

それが、「縄文のビーナス」に見るように、

縄文時代中期から、立像になった。

土偶の「地域」をみると、東日本である。

西日本からは、縄文時代晩期にわずかにある。

これは海底火山が大爆発して、火山灰が積もり、

植生がなくなって、縄文人が住むことができなかった。

6300年前の「鬼界カルデラ」(きかい)の大爆発である。

八ヶ岳山麓からは、

「縄文のビーナス」国宝、

「巳を戴く神子」重要文化財、

「土偶」(坂上遺跡) 重要文化財、

「仮面の女神」国宝、

と、造形美に優れ、精神性の高い土偶が、

1,000年~1,500年にわたって生まれている。

「縄文のビーナス」、日本最古の国宝。

高さ27センチ。棚畑(たなばたけ)、遺跡。尖石(とがりいし)縄文考古館所蔵、茅野市。

「ふくよかで、どっしりしていた!」

「仮面の女神」、国宝。

高さ34センチ。中ッ原(なかっぱら)遺跡。尖石縄文考古館所蔵、茅野市。

「堂々として、歩きだしそうだ!」

井戸尻考古館へ行った。富士見町。2015年3月25日。

入口にある⇒黒曜石は、そのままだった。

八ヶ岳山麓から出る黒曜石から、狩猟生活には欠かせない矢じりを作った。

矢の先に着ける石鏃(せきぞく)は、生活必需品である。

井戸尻考古館が変わっていたのは、

坂上遺跡の土偶が重要文化財になることを祝う、ポスターがあった。

祝

「国重要文化財に指定されます!」

と、喜びにあふれている。

「坂上(さかうえ)遺跡出土 土偶」

スタッフが土偶の説明をしてくれた。

「坂上遺跡は、井戸尻遺跡群の一つです」

「井戸尻遺跡群」。富士見町井戸尻考古館発行の「井戸尻」から。

色で囲われたところが縄文遺跡。

土偶が出土したS坂上遺跡が載っている。

こうして、きちんと調査をしてあった。

出どころがはっきりしている。

「S坂上遺跡は、JR中央東線の西で、国道20号線の間にある」

「現地に坂上遺跡の標識はないから、知っている人でないとわからない」

「反対側の、JR中央東線の東で、中央自動車道の間には、T藤内遺跡がある」

「T藤内遺跡からは、199点の土器類が重要文化財に指定されている」

「巳を戴く神子」(へびをいだくみこ)、重要文化財。

藤内遺跡(とうない)。井戸尻考古館所蔵。絵はがきから、2011年。

土偶の仲間としたが、どうでしょうか? 祭祀に使われた。

「神像筒形土器」(しんぞうつつがたどき)、重要文化財。

縄文時代中期(約4700年前)、藤内遺跡。井戸尻考古館所蔵。絵はがきから、2011年。

単なる入れ物ではなく、祭祀に使われた。

スタッフは、さらに説明してくれた。

「S坂上遺跡は、◆井戸尻考古館の近くにあるI井戸尻遺跡、

R曽利遺跡などとともに、井戸尻遺跡群を形成している」

井戸尻遺跡。2011年12月撮影。

竪穴住居の先に富士山Fが見える。Hは鳳凰三山。

「土偶は、頭、胴、下半身の3つに分かれていた」

「農面道路を拡張、整備しているとき(1974年)に、

墓の跡とみられるくぼみから見つかった」

このことから、「土偶」は祭祀(さいし)に使われた。

「4500年前で、縄文時代中期になります」

坂上遺跡の土偶が、「縄文のビーナス」や「仮面の女神」に共通するのは、

集落から一つだけ出土する大型の土偶で、シャーマンが保有した。

「縄文のビーナス」は安産や子孫繁栄、豊穣、

「仮面の女神」は、死や再生の祀りに使われた、

シャーマンが亡くなり、副葬品として埋葬された。

「重要文化財に指定されるニュースで、問い合わせや訪問者が増えている」

「4月21日~5月10日まで、上野の国立博物館に展示される」

「5月中旬から、井戸尻考古館に展示される」

「井戸尻遺跡群」の東北は八ヶ岳、南は富士山になる。

八ヶ岳。

中央は編笠岳。井戸尻考古館付近から。2015年3月25日。

富士山と南アルプス。

富士山F、鳳凰三山H、甲斐駒ヶ岳K。井戸尻考古館から。2015年3月25日。

「井戸尻遺跡群」は八ヶ岳山麓にあって、

富士山を望み、付近には湧水が豊富だった。

井戸尻とは井戸が湧き出す終端という意味です。

縄文人には、生活しやすいところだった。

と、スタッフは説明する。

縄文時代に、もっとも優れた芸術を生んだ、八ヶ岳山麓の、

「縄文王国」諏訪を上から眺める。杖突峠(つえつきとうげ)から。

八ヶ岳は、北八ヶ岳の蓼科山T、北横岳K、

南八ヶ岳の天狗岳N、横岳Y、主峰の赤岳A、権現岳Gなどが見える。

蓼科山Tの左は、黒曜石の出る和田峠~霧ヶ峰に連なる。

街は、左が茅野市で茅野駅C、右(南)へ原村、富士見町と続く。その先は山梨県。

茅野駅Cの手前には、中央自動車道が左から右に伸びている。

土偶の遺跡の位置。

①は、国宝「縄文のビーナス」の「棚畑遺跡」、茅野市。

②は、国宝「仮面の女神」の「中ッ原遺跡」、茅野市。

③は、「縄文のビーナス」と「仮面の女神」を所蔵する、

「尖石縄文考古館」、茅野市。

標高は1,085メートル(EPSONのWristable GPSで)。

④は、重要文化財「土偶」の「坂上遺跡」、

重要文化財「巳を戴く神子」の「藤内遺跡」、標高は973メートルと、

所蔵する「井戸尻考古館」、富士見町。

①~④の距離を測った。

①「縄文のビーナス」の棚畑遺跡 ⇒ ②「仮面の女神」の中ッ原遺跡は、

車のメーターで4.7キロメートル、

②「仮面の女神」の中ッ原遺跡 ⇒ ③「尖石縄文考古館」は、

車のメーターで4.6キロメートル、

③「尖石縄文考古館」 ⇒ ④「井戸尻考古館」は、

地図上から15キロメートル。

八ヶ岳山麓から、優れた芸術性を持つ土偶、精神の「道具」が創造された。

①~④の土偶や土器は「祭祀」に使われた。

祭祀として、目ざましいものに「阿久(あきゅう)遺跡」がある。

巨大な「祭祀場」は、縄文の時代観をくつがえすものとなっている。

⑤は、国の史跡、「阿久遺跡」。5000年~6500年前の縄文時代前期。

「阿久遺跡と縄文人の世界」、長野県立歴史館発行から。

阿久遺跡の後方は八ヶ岳。

⑤「阿久遺跡」原村、6500年前は、

北の③「尖石縄文考古館」、茅野市と

南の④「井戸尻考古館」、富士見町の間にある。そして、

⑤「阿久遺跡」の文化は、北の①「棚畑遺跡」と②「中ッ原遺跡」や、

南の④「井戸尻遺跡群」の縄文時代中期~後期、5000年~4000年前の、

文化の隆盛へと、つながれていった。

直径120メートルの桁外れの規模の「祭祀場」が見つかって、

縄文の時代観をくつがえすものとなった。

規模が、あまりに大きいことから、

阿久遺跡だけにととまらずに、八ヶ岳山麓一帯の、

「祭祀場」であり、人が集まって交流したところとされている。

広場には、シンボルとして、高さ1.2メートルの立石と、

蓼科山に向かって、直線的に並ぶ8つの列石があった。

「阿久遺跡」には、

大環状集石群(ストーンサークル)のほかにも、

縄文の時代観をくつがえすものがある。

高床式の掘立柱建物である。

長野県立歴史館(千曲市)に、阿久遺跡を復元した阿久ムラがある。2012年撮影。

高床式の掘立柱建物が、縄文時代前期に存在していたことは、全国から注目された。

縄文時代中期の日本の人口は27万人で、

八ヶ岳山麓は山梨県を含めて17万人だった。

諏訪地方は日本一で、全体の10パーセントを占めていた。

八ヶ岳山麓は、縄文人が住むのに必要な、

太陽が注ぎ、水が湧き、食料が豊富にあった、

それに、道具「やじり」を創る「黒曜石」が、

和田峠、霧ヶ峰、八ヶ岳山麓から出た。

人口のほかに、縄文時代中期の「遺跡数」は、長野県が日本一だった。

長野県が2,700で、岩手県が500弱、山梨県が300強だから、

長野県は突出している。長野県でも、

特に八ヶ岳山麓の諏訪が多い。

八ヶ岳山麓の縄文人は、

生活の「道具」を作り、

精神の「道具」を作った。

ともに画期的で、美的に優れ、

国宝になり、重要文化財になっている。

優れた「縄文文化」を生んだ「縄文王国」諏訪は、

2500年、すばらしい美術品を創造して、

日本の文化の中心地だった。

縄文時代の文化の頂点を極めた八ヶ岳山麓の、

「縄文王国」は、世界遺産にしてほしい。

「造形が優れ、保存状態も良好で、縄文中期の土偶として貴重」と評価された。

高さ23センチ。井戸尻考古館所蔵。絵はがきから、2011年。

「さァ、明るい、陽を迎えよう!」

と、大らかに、両手を広げ、上向きが、いいではないか!

造形バランスや細密な文様も評価された。

この土偶の愛称はない。

八ヶ岳山麓の土偶とその仲間は、

国宝が2点、重要文化財が2点になる。

国宝は、「縄文のビーナス」と「仮面の女神」、

重要文化財は、「土偶」(坂上遺跡)、

土偶の仲間として、井戸尻遺跡群の藤内遺跡から出土した、

「巳を戴く神子」(へびをいだくみこ)がある。

「土偶の時代と地域」2015年の表を作成した。

土偶の「形」をみると、最初は破片だったり、十字形の板状だった。

それが、「縄文のビーナス」に見るように、

縄文時代中期から、立像になった。

土偶の「地域」をみると、東日本である。

西日本からは、縄文時代晩期にわずかにある。

これは海底火山が大爆発して、火山灰が積もり、

植生がなくなって、縄文人が住むことができなかった。

6300年前の「鬼界カルデラ」(きかい)の大爆発である。

八ヶ岳山麓からは、

「縄文のビーナス」国宝、

「巳を戴く神子」重要文化財、

「土偶」(坂上遺跡) 重要文化財、

「仮面の女神」国宝、

と、造形美に優れ、精神性の高い土偶が、

1,000年~1,500年にわたって生まれている。

「縄文のビーナス」、日本最古の国宝。

高さ27センチ。棚畑(たなばたけ)、遺跡。尖石(とがりいし)縄文考古館所蔵、茅野市。

「ふくよかで、どっしりしていた!」

「仮面の女神」、国宝。

高さ34センチ。中ッ原(なかっぱら)遺跡。尖石縄文考古館所蔵、茅野市。

「堂々として、歩きだしそうだ!」

井戸尻考古館へ行った。富士見町。2015年3月25日。

入口にある⇒黒曜石は、そのままだった。

八ヶ岳山麓から出る黒曜石から、狩猟生活には欠かせない矢じりを作った。

矢の先に着ける石鏃(せきぞく)は、生活必需品である。

井戸尻考古館が変わっていたのは、

坂上遺跡の土偶が重要文化財になることを祝う、ポスターがあった。

祝

「国重要文化財に指定されます!」

と、喜びにあふれている。

「坂上(さかうえ)遺跡出土 土偶」

スタッフが土偶の説明をしてくれた。

「坂上遺跡は、井戸尻遺跡群の一つです」

「井戸尻遺跡群」。富士見町井戸尻考古館発行の「井戸尻」から。

色で囲われたところが縄文遺跡。

土偶が出土したS坂上遺跡が載っている。

こうして、きちんと調査をしてあった。

出どころがはっきりしている。

「S坂上遺跡は、JR中央東線の西で、国道20号線の間にある」

「現地に坂上遺跡の標識はないから、知っている人でないとわからない」

「反対側の、JR中央東線の東で、中央自動車道の間には、T藤内遺跡がある」

「T藤内遺跡からは、199点の土器類が重要文化財に指定されている」

「巳を戴く神子」(へびをいだくみこ)、重要文化財。

藤内遺跡(とうない)。井戸尻考古館所蔵。絵はがきから、2011年。

土偶の仲間としたが、どうでしょうか? 祭祀に使われた。

「神像筒形土器」(しんぞうつつがたどき)、重要文化財。

縄文時代中期(約4700年前)、藤内遺跡。井戸尻考古館所蔵。絵はがきから、2011年。

単なる入れ物ではなく、祭祀に使われた。

スタッフは、さらに説明してくれた。

「S坂上遺跡は、◆井戸尻考古館の近くにあるI井戸尻遺跡、

R曽利遺跡などとともに、井戸尻遺跡群を形成している」

井戸尻遺跡。2011年12月撮影。

竪穴住居の先に富士山Fが見える。Hは鳳凰三山。

「土偶は、頭、胴、下半身の3つに分かれていた」

「農面道路を拡張、整備しているとき(1974年)に、

墓の跡とみられるくぼみから見つかった」

このことから、「土偶」は祭祀(さいし)に使われた。

「4500年前で、縄文時代中期になります」

坂上遺跡の土偶が、「縄文のビーナス」や「仮面の女神」に共通するのは、

集落から一つだけ出土する大型の土偶で、シャーマンが保有した。

「縄文のビーナス」は安産や子孫繁栄、豊穣、

「仮面の女神」は、死や再生の祀りに使われた、

シャーマンが亡くなり、副葬品として埋葬された。

「重要文化財に指定されるニュースで、問い合わせや訪問者が増えている」

「4月21日~5月10日まで、上野の国立博物館に展示される」

「5月中旬から、井戸尻考古館に展示される」

「井戸尻遺跡群」の東北は八ヶ岳、南は富士山になる。

八ヶ岳。

中央は編笠岳。井戸尻考古館付近から。2015年3月25日。

富士山と南アルプス。

富士山F、鳳凰三山H、甲斐駒ヶ岳K。井戸尻考古館から。2015年3月25日。

「井戸尻遺跡群」は八ヶ岳山麓にあって、

富士山を望み、付近には湧水が豊富だった。

井戸尻とは井戸が湧き出す終端という意味です。

縄文人には、生活しやすいところだった。

と、スタッフは説明する。

縄文時代に、もっとも優れた芸術を生んだ、八ヶ岳山麓の、

「縄文王国」諏訪を上から眺める。杖突峠(つえつきとうげ)から。

八ヶ岳は、北八ヶ岳の蓼科山T、北横岳K、

南八ヶ岳の天狗岳N、横岳Y、主峰の赤岳A、権現岳Gなどが見える。

蓼科山Tの左は、黒曜石の出る和田峠~霧ヶ峰に連なる。

街は、左が茅野市で茅野駅C、右(南)へ原村、富士見町と続く。その先は山梨県。

茅野駅Cの手前には、中央自動車道が左から右に伸びている。

土偶の遺跡の位置。

①は、国宝「縄文のビーナス」の「棚畑遺跡」、茅野市。

②は、国宝「仮面の女神」の「中ッ原遺跡」、茅野市。

③は、「縄文のビーナス」と「仮面の女神」を所蔵する、

「尖石縄文考古館」、茅野市。

標高は1,085メートル(EPSONのWristable GPSで)。

④は、重要文化財「土偶」の「坂上遺跡」、

重要文化財「巳を戴く神子」の「藤内遺跡」、標高は973メートルと、

所蔵する「井戸尻考古館」、富士見町。

①~④の距離を測った。

①「縄文のビーナス」の棚畑遺跡 ⇒ ②「仮面の女神」の中ッ原遺跡は、

車のメーターで4.7キロメートル、

②「仮面の女神」の中ッ原遺跡 ⇒ ③「尖石縄文考古館」は、

車のメーターで4.6キロメートル、

③「尖石縄文考古館」 ⇒ ④「井戸尻考古館」は、

地図上から15キロメートル。

八ヶ岳山麓から、優れた芸術性を持つ土偶、精神の「道具」が創造された。

①~④の土偶や土器は「祭祀」に使われた。

祭祀として、目ざましいものに「阿久(あきゅう)遺跡」がある。

巨大な「祭祀場」は、縄文の時代観をくつがえすものとなっている。

⑤は、国の史跡、「阿久遺跡」。5000年~6500年前の縄文時代前期。

「阿久遺跡と縄文人の世界」、長野県立歴史館発行から。

阿久遺跡の後方は八ヶ岳。

⑤「阿久遺跡」原村、6500年前は、

北の③「尖石縄文考古館」、茅野市と

南の④「井戸尻考古館」、富士見町の間にある。そして、

⑤「阿久遺跡」の文化は、北の①「棚畑遺跡」と②「中ッ原遺跡」や、

南の④「井戸尻遺跡群」の縄文時代中期~後期、5000年~4000年前の、

文化の隆盛へと、つながれていった。

直径120メートルの桁外れの規模の「祭祀場」が見つかって、

縄文の時代観をくつがえすものとなった。

規模が、あまりに大きいことから、

阿久遺跡だけにととまらずに、八ヶ岳山麓一帯の、

「祭祀場」であり、人が集まって交流したところとされている。

広場には、シンボルとして、高さ1.2メートルの立石と、

蓼科山に向かって、直線的に並ぶ8つの列石があった。

「阿久遺跡」には、

大環状集石群(ストーンサークル)のほかにも、

縄文の時代観をくつがえすものがある。

高床式の掘立柱建物である。

長野県立歴史館(千曲市)に、阿久遺跡を復元した阿久ムラがある。2012年撮影。

高床式の掘立柱建物が、縄文時代前期に存在していたことは、全国から注目された。

縄文時代中期の日本の人口は27万人で、

八ヶ岳山麓は山梨県を含めて17万人だった。

諏訪地方は日本一で、全体の10パーセントを占めていた。

八ヶ岳山麓は、縄文人が住むのに必要な、

太陽が注ぎ、水が湧き、食料が豊富にあった、

それに、道具「やじり」を創る「黒曜石」が、

和田峠、霧ヶ峰、八ヶ岳山麓から出た。

人口のほかに、縄文時代中期の「遺跡数」は、長野県が日本一だった。

長野県が2,700で、岩手県が500弱、山梨県が300強だから、

長野県は突出している。長野県でも、

特に八ヶ岳山麓の諏訪が多い。

八ヶ岳山麓の縄文人は、

生活の「道具」を作り、

精神の「道具」を作った。

ともに画期的で、美的に優れ、

国宝になり、重要文化財になっている。

優れた「縄文文化」を生んだ「縄文王国」諏訪は、

2500年、すばらしい美術品を創造して、

日本の文化の中心地だった。

縄文時代の文化の頂点を極めた八ヶ岳山麓の、

「縄文王国」は、世界遺産にしてほしい。