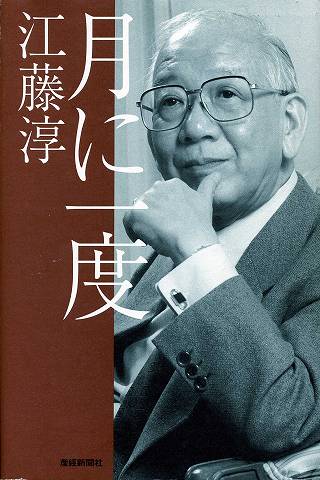

★第146回芥川賞の田中慎弥(『共喰い』)。 4歳で父を亡くす。 現在、郷里で母親と2人で暮らす。 アルバイトも含め1度も職に就いたことがない。 20歳のころから小説を書き始める。 以来、1日も執筆を休んだことがない。 「他のことは一切していない」。 記者「どなたかに知らせましたか?」 田中「母に」。 僕はこういう話――特に「1日も執筆を休んだことがない」「他のことは一切していない」に異様に反応し、感動する(ノ△・。)。 でも、あんたの作品は読みまヘンよσ(^┰゜)べ~。 ★Metisの『人間失格』(作詞:Metis 作曲:Metis 編曲:小高光太郎)。 『第44回日本有線大賞』「有線問い合せ賞」を受賞。 CD『人間失格』のネット注文が通常の5000倍に。 100000倍をめざしています。 ジャンジャン注文してくださいね(^_-)。 ◆01/18、2校時、学校環境検査。  3名の薬剤師の方が来てくださった。 照度、湿度、室温などは良好。 ただし、二酸化炭素は基準値を上回る。 休憩時間の換気に気を配る――この「気の配り方」のシステムを根本から見直す――必要がある。      ◆本日から、先月の生徒総会で可決された第3号議案「他のためになんかし隊わ・1学級1活動」がスタートする。 きょうは1年1組の活動日。 画像は昼休み、玄関で下足箱の掃除をする1年1組の生徒たち。   関連項目=〈重点施策(3)〉自他のよさや可能性を認め、互いに高め合う生徒の育成をめざし、生き方の原理・原則を重視した心の教育を充実する。 ★関連記事 ・今年度は、「(3)教諭」の「学習指導に係る目標」についてのみ、数値目標を設定した ◆この画像は、冬季休業中、ひとつひとつ教室をまわっているときに見つけた。  終業式の式辞のなかで―― 「『人の陰口は絶対に言わない』『他のためにがんばる』『夢をもつ』という豊かな人間性の条件を3つ話しました。 4つ目、5つ目は、きょうの学活で学級担任の先生から聞いてほしい。 担任の先生は、『これが4つ目、これが5つ目』と言わないかもしれません。 ただ、きょうは大切な日ですから、担任の先生は気持ちをこめてみなさんに話すと思います。 その話の中から、みなさんが、『4つ目、5つ目』を見つけ出してほしい」―― この話を受けて、学級担任が「4つ目」「5つ目」と展開してくれたのだろう。 わたしの話は、独りよがり……話し下手……で、なかなか子どもたちの心に残らない(ノ△・。)。 それをこうやって展開してくれたのだ。 1000万円の宝くじが当たった――当たったことはないが――のと同じくらいうれしい。 ★年の暮れに、書物&雑誌&資料の「小移動」を行った。 一昨年の5月の連休にDAKA古書店を解体し、書物&雑誌&資料等を、あちこちに分散した話は、シリーズで?ブログに連載した。 分散して、特に不都合はなかったのだが、教育関連の書物等が遠い場所――屋根裏、2階の小部屋、1回の押し入れ等――にあるのは、やはり不便で、仕事にならない。 今回の「小移動」は、この教育関連の書物&雑誌&資料等を、DAKA古書店跡玄関付近の書棚に集中させた。 自分に「やりたいこと」があって、そのために関連の書物を移動する作業は、いつもながらワクワクする。 新しく出来た「教育コーナー」の前のテーブルで、たまたま、古い雑誌、現代教育科学1月号(2006)を手に取り、「教育コーナー」の椅子の座り心地をチェックしながら、「『学習指導要領』戦後60年の功罪」を読む。 どの論文も興味深く読んだので、4つ、5つしか読めなかったが、次の箇所に、僕の心が強く反応した。   安彦忠彦氏の論文――三「学習指導要領」の罪とは? (前略)もう一つは、日本人の家庭や地域から、教育をすべて学校に取り込む方向を促し、社会の教育力を奪ってしまった、という点である。 これは第一の点とも関係して、戦後も学校の教育こそが常に進んでいて妥当なものとする通念を生み出し、「教育のことは何でも学校の先生に」との態度を国民の間に広めた、と言ってよい。 「学習指導要領」の法的拘束力の強かった時代は何でも学校がかかえ込むような事態となり、現在はそれが破綻した状態にある。 今日では、規制緩和によって、あらためて「学習指導要領」の「試案」的性格が強められているが、それを学校現場で支える力のある教師が、昭和50年頃までにいなくなり、せっかくの施策も効果がすぐには出ていない。(論文抜粋、以上) ◆反応、2点。 1点目――学習指導要領が「教育のことは何でも学校の先生に」との態度を国民の間に広めた……という箇所。 わたしは、安彦氏のいう「教育のことは何でも学校……」を、「学校の教育丸抱え体制」、あるいは「学校の教育独占体制」と称している――興味がおありの方は、「学校の教育丸抱え体制」、あるいは「学校の教育独占体制」でネットで検索をかけていただきたい――が、この体制を強める方向に作用した主なものは、これまで次の3点だと考えていた。 ①学校中心自治民育体制の幻影。 昭和7年文部省訓令「学校少年団」 昭和16年「大日本青少年団」 昭和20年5月22日戦時教育令=「学徒隊」 このいう流れのなかで、他の社会教育活動が衰退し、いわば「学校中心自治民育」体制が確立していった。 敗戦による「第2の改革」――第1の改革=明治、第2の改革=敗戦、第3の改革=中教審46答申――を経ても、この戦前の学校イメージが、「幻影」として国民の心に保持されたこと。 ②教育爆発現象。 高校進学率が昭和20年代〈20%〉→昭和50年代〈90%〉と急カーブを描いている。 受験のための狭義の学力観に地域・家庭も追随していったこと。 ③地域社会構造の変化。 職住分離・核家族化が進行したこと。 わたしはこれまで、安彦忠彦氏が指摘する、「学習指導要領」が教育をすべて学校に取り込む方向を促し、社会の教育力を奪ってしまったという角度で考察をしたことがなかった。 うかつだった。 いい視点を提示してもらったと思っている。 反応、2点目――「『学習指導要領』の『試案』的性格が強められているが、それを学校現場で支える力のある教師が、昭和50年頃までにいなくな」った……という箇所。 ここでいう「『学習指導要領』の『試案』的性格」というのは、おそらく、1998年(平成10年)告示、2002年(平成14年)実施の学習指導要領のことで、2003年12月に一部改正が行われて「過不足なく教えなければいけない」という歯止め規定の文言が消滅したことを指しているものと思われる。 だから、ま、もう古い話だ。 今さら、むしかえすつもりはない。 でも、一言だけいっておきたい(*^_^*)。 「『学習指導要領』の『試案』的性格」を「学校現場で支える力のある教師が、昭和50年頃までにいなくな」った……という安彦氏の見解には、残念だが、同意せざるを得ない。 しかし、問題は、その理由なのだ。 文科省は「せっかくの施策」がすぐに効果があがらないことは、いや、5年先も、10年先も、今の公立小・中学校の体制のままでは、効果があがるはずがないことは、十分予見していたはずである。 安彦氏のいう「せっかくの施策」が効果をあげるためには、「学校現場で支える力のある教師が、昭和50年頃までにいなくなった」理由を解き明かし、それに対応するために「もうひとつ別な施策」を同時に展開しなければならない。 このことは、間違いなく、文科省も認識していたはずである。 今、僕はまわりくどい言い方をしている。 今、僕に、ここで本質論を展開するつもりがないからだm(_ _)m。 教育改革の本丸論については、この「職員室通信」の別の号でやるつもりだ。 きょうは、中途半端だが、これで終わる。  ◆今年の初夢(1/2)に江藤淳氏が登場した。 ◆今年の初夢(1/2)に江藤淳氏が登場した。舞台は生野区田島にある寿し由だった。 寿し由には友人の磯橋と一度、恩師の松野先生と一度、行ったことがある。 押し寿司のうまい店で、主人が、 「ウチンとこは大阪で一番の大阪寿司なんですわ。つまり世界一やということやね」 と自慢していたのを覚えている。 二度ともずいぶん以前の話だ。 どうして今回、初夢の舞台になったのだろうか? 年の瀬に、TVで民主党政策調査会長の前原氏の顔を見ながら、「ああ、彼の恩師は高坂氏だったのに……」とつぶやきながら、書架から久しぶりに『海洋国家日本の構想』を手にしたことと関係があるのかもしれない。 高校時代に『海洋国家日本の構想』をめぐり、磯橋と明け方まで大論争をやったことがある。 年の瀬に、その磯橋のことは思い出さなかったのだが、夢の中で、『海洋国家日本の構想』を手にした感触→磯橋との大論争→寿し由と接続したのだろう。 ◆寿し由に入り、主人の「いらっしゃい」のかけ声に誘われて目をやると、カウンターに江藤氏の横顔があった。 江藤氏もわたしに気づき、 「やあ、小高さん!」 と、メガネが弾けるほど笑っていらっしゃる。 「センセ、お久しぶりですね」 緊張して立ったままのわたしの肩を江藤氏は、 「まあ、座んなはれ、座んなはれ」 と抱えるようにして隣の席を勧めてくれた。 「センセ、相変わらず大阪弁のマネがお上手ですね」 「いやァ、それを言わんといてんか。わたしのはホンマ、ワンパターンやからね」 江藤氏は、いわゆる「けったいな大阪弁」をよく使った。 その大阪弁がなつかしく、わたしは少し涙ぐんでしまった。 「小高さん、最近はどないしてはりますか?」 「はあ、まあ、どうにかやっております。センセがお亡くなりになった次の年に……」 教育現場から教育行政に身を転じたこと。 仕事のテーマが学校教育と社会教育を統合した生涯学習体制の構築で、学社融合都市づくりをめざしていること……。 ◆わたしが教育行政の職にあり、「学社連携・融合」の仕事をしていたのは、もうずっと前のことだ。 だから、初夢の舞台が現時点ではなく、大きく過去にずれていることになる。 自分の仕事のことを話しながら、しかし、学校・家庭・地域社会の連携や学社連携・融合の方策を、江藤先生に述べるのも何か変な具合だなと思い始めた。 すると、江藤氏が言った。 「小高さん、それはシンドイ仕事や。よ~やってると思うわ。わたしが見るところ、戦前にしみついた家庭教育、学校教育、社会教育がちゃんと機能しているうちは、日本も何とかなってきたけど、今はホンマ、めちゃくちゃやからね」 何気ない話しぶりだが、眼がわたしの話を真剣に受けとめていた。 ありがたいと思った。 とりわけ江藤氏の口から「学校教育」「社会教育」という語が飛び出したのには驚いた。 ◆「小高さん、見てみィ、この鯛の皮目、きれいやなァ」 「ホンマですね、センセ」 カウンターの上に江藤氏が指差したのは、アナゴ、エビ、小鯛、太巻きなどの盛り合わせで、寿し由のいわゆる大阪寿司セットだった。 盛り台の上で、鯛とアナゴが輝いていた。 ◆江藤氏が自殺したのは、1999年7月21日のことである。 その朝、わたしは勤め先に向かおうと、ネクタイを締めていた。 つけっぱなしのTVから「江藤淳氏が風呂場で手首を切って自殺した」というニュースが流れた。 ネクタイの手が止まった。 からだごと、一瞬、音のない、静まりかえった空間にはじき飛ばされた。 予感がないわけではなかった。 が、やはり衝撃は大きかった。 「ひとりオオカミや」――ホンマは「はぐれオオカミ」やけど(ノ△・。)――と傲慢もしくは軽率に構え、常に無限漂泊の状態に自分を置こうとする僕にとって、江藤氏は唯一の道しるべだった。 その日の夕刊に遺書の文面がのった。 〈心身の不自由は進み、病苦は耐え難し。去る六月十日、脳梗塞の発作に遭いし以来の江藤淳は形骸に過ぎず。自ら処決して形骸を断ずる所以なり。乞う、諸君よ、これを諒とせられよ。〉 文字は、小ぶりで丸っこかった。 わたしは死の報の直後から、自殺と江藤氏の作品とを分離しようと考えていた。 けど、 「けど、諒とせられよ……はないですよ、センセ。センセ、治者の文学はどないしはったんですか……」 涙がこぼれた。 ◆「小高さんは、ビールでええのんか? わしはウィスキーや。大将、もうひとつ、ロック、つくってんか」 このあと江藤先生は、 「ちょっと」 と席をはずされた。 しかし、いくら待ってももう戻ってこられなかった。 夢から覚めたとき、わたしの目が濡れていた。  ★関連記事 ・改革に対する冷ややかには二つある。一つは、『丸抱え』でいいという意見。もう一つは、教員が好きこのんで『丸抱え』しているんじゃないかという意見 ★公式ホームページへ ★WEB無人駅線ページへ |

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます