★校外学習に出発。上の画像=バスに乗り込む1学年。下の画像=3学年出発の集い。「別脳」を使いまくって、自分に関わる大発見をしてきてほしい。

◆昨日の職員会議で、「教職員の人材育成・評価制度」が係る「学校目標等」を提示した。

下記のとおりである。

1.教育目標

・心豊かな生徒

・自ら学ぶ生徒

・健康な生徒

2.努力目標

・思いやりの心をもとう

・目標をもって学習しよう

・規則正しい生活をしよう

3.学校目標

・学ぶ喜びと確かな学力の保証

〈重点施策〉

(1)学びの喜びと確かな学力の保証をめざし、知的で楽しい授業を創る基礎・基本の修業を徹底する。〈プロ教師への道〉

(2)学校・家庭・地域が協働できる教育システムづくりをめざし、みなみ小・中PTAを核にすこやかみなみネット事業を推進する。 ~ 小・中の連携に依拠した学社連携・融合の推進&教育機能の家庭・地域への再配分・再位置づけの推進 ~

(3)自他のよさや可能性を認め、互いに高め合う生徒の育成をめざし、生き方の原理・原則を重視した心の教育を充実する。

(4)安全・安心な学校をめざし、危機管理の基本を踏まえた安全管理と事故防止を徹底する。

(5)朝、起きたとき、どの生徒も「行きたい!」と思う学校をめざし、豊かな教育環境の創出に努める。

★みなみの光景は、若葉の頃が、いちばん美しい。

4.分掌等の目標

(1)校長

〔学校経営に係る目標〕

・みなみ小・中、小中PTA、地域諸団体等とのネットワークを形成し、連携・融合した教育活動(すこやかみなみネット事業)を企画・推進する。合わせて、学校公開事業への地域・家庭の参加率を高める。

◇数値目標 保護者の参加率=80%とする。

〔職員の指導監督に係る目標〕

・授業力向上に向けて、本校設定の「授業力向上5原則」を教師全員で共有化し、授業研究および模擬授業研究を年間100回以上実施する。

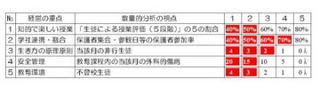

◇数値目標 本校設定の「生徒による授業評価(5段階)」および「保護者による授業評価(5段階)」の評価5=80%とする。

〔施設設備の管理・事務の掌理に係る目標〕

・生徒の事故や学校事故を防止し、緊急事態に対処できるよう、職務に応じた安全管理、校内巡視の徹底等、適切な指示を行う。

◇数値目標 教育課程内の月ごとの外科的外傷=0とする。

・目から、耳から育てる教育環境の充実(歌声いっぱい、花いっぱい、作品いっぱい、ふれあいいっぱい、日本文化いっぱい)に取り組む。

◇数値目標 不登校・非行生徒=0とする。

(2)教頭

〔学校管理運営に係る目標〕(省略)

〔職員の指導監督・児童生徒の指導に係る目標〕(省略)

〔施設設備の管理・事務の掌理に係る目標〕(省略)

(3)教諭

〔学習指導に係る目標〕

・本校設定の「授業力向上5原則」や教科に関する専門的知識・技能を活用し、生徒ひとりひとりに学ぶ喜びと学力を保証する授業を行う。

◇数値目標 本校設定の「生徒による授業評価(5段階)」の評価5=70%とする。(原則として、この数値目標は共通。ただし、達成基準の段階は各自で設定。例 A=70% B=60% C=50% A=70% B=50% C=30%)

〔学級(学年)経営に係る目標〕(省略)

〔学校運営に係る目標〕(省略)

(4)養護教諭(省略)

(5)事務職員(省略)

(「学校目標等」以上)

◆昨年までは、校長の目標については目標を数値化していたが、教頭・教諭・養護教諭・事務職員については、数値化していなかった。

これは、教頭・教諭などの「職務分類上の目標」にしたがって、自己目標を設定するときに、わたしの数値化を参考にして、各自で数値目標を設定してほしいという意図からだ。

今年度は、「(3)教諭」の「学習指導に係る目標」についてのみ、数値目標を設定した。

原則として、この「数値目標」は、共通だ。

ただし、達成基準の段階は各自で設定する。

例 A=70% B=60% C=50% あるいは、A=70% B=50% C=30%……。

数値化についてはプラス面もマイナス面もある。

しかし、この部分について、こういう数値からこういう数値に向上すれば、全体も向上するはずだというようなポイントを見つけて数値化すれば、大きな効果が期待できる。

問題はそういうポイント(目安、例)を見つけだせるかどうかだ。

わたしもまだまだ試行錯誤の段階にある。

英知を結集し、手探りでいいポイントを見つけたい。

また、教頭・教諭などの「職務分類上の目標」を設定するとき、こういう教頭になってほしい、教頭としてこれをよろしく頼むよ、あるいは、これはわたしの弱い部分だ、だから、ここは教頭としてなんとか校長を助けてほしい……などとブツブツつぶやきながら作業を進めた。

〈教職員の人材育成・評価制度〉については、本音をいえば、女工哀史的といってもいいような教職員の勤務状況を、ほとんど改善しないで、あるいは改善の方向を、ほとんどしめさないままで、「評価制度」だけをスタートさせることには批判的な立場である。

ただ、実施する以上、よりよい学校経営を押しすすめるためにこの「評価制度」を生かしたいと考え、わたしの強い思いを「職務分類上の目標」に込めたつもりだ。

◆次に、目標の数値化そのものについて、箇条書き的に述べる。

(1)学社連携・融合に関して、数値化した評価軸を設定することはなかなかむずかしいと感じている。

これについては、前任校(是川中)2年間、市教委4年間、現任校4年間、ほぼ10年間悩みつづけている。

今、「この部分について、こういう数値からこういう数値に向上すれば(あるいは向上しているとすれば)、全体も向上する(している)はずだというようなポイントを見つけて数値化すれば、大きな効果が期待できる」と述べたが、学社連携・融合については、残念ながら、確信をもって設定できる評価軸が見つからない。

やや苦しまぎれに、学校はなんといっても保護者が大事だ、保護者の参加率を外すわけにはいかない……ということで「学校公開事業への地域・家庭の参加率を高める。保護者については参加率80%をめざす」とした。

本校の現状は、内容によっては、たとえば3学年の進路関係の説明会などは80%強の参加率を示すが、通常は65くらいだ。

保護者の参加率が常時80%となると、熱い思いが充ち充ちるとともに、相互の人間関係がかなり安定した学区が実現することになる。

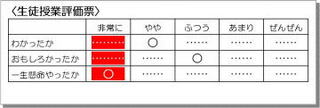

◆(2)下図「生徒による授業評価」については左図の評価票を用いて各学期末に実施している。(現在、研修部から新授業評価票が提案されているが、評価値にズレがないように調整する。)

「ひじょうに」を選択する生徒の割合が80%になることを目標にしている。

実際に80%近くの評価をゲットする教員もいるが、現時点では平均すると60%前後だ。

これでも40%以下から徐々にアップしてきた。

ただ、わたし自身もこの評価票を使って自分の授業を生徒に評価させきた経験からいうと、「生徒による授業評価(5段階)」および「保護者による授業評価(5段階)」の評価5=80%(校長目標)、70%(教諭目標)をめざす……は、かなりハードルの高い目標だ。

ちなみに、わたしのピークは78%だった。

◆(3)「教育課程内の月ごとの外科的外傷0をめざす」について。

この目標を設定してほぼ2年になるが、外科的外傷は減少している。

この4月は11名、5月は6名だった。

ただ、体育の種目等によって、例=バレーボールを実施している月は数値が跳ね上がることがある。

「不登校・非行生徒0をめざす」について。

不登校生徒は、ここ4年間で限りなく0に近づいている。

ただし、「非行生徒0」という目標については、わたしたちが目標を気にしすぎて、小さな事案をカウントしなくなる恐れがあるから注意が必要だ。

◆(4)現時点では、評価軸に採用していないが、確かな学力の保証ということに関して、具体的な達成目標を設定する作業を行っている。

1年に1回NRTを実施して、ああ目標に到達していなかった……というのではダメだ。

プロ教師なら、ひとつの単元を進めながら、これくらいだったらNRTは学年平均SS60くらいだろう、55くらいだろう……と把握しているものだ。

その尺度をもっている教員もいる。

もっていない教員もいる。

現在、その尺度を共有化する作業を進めている。

◆(5)下の表は、重点施策(1)~(5)の達成基準を、達成された状況のひとつの目安(あくまでも目安)として数値化したものである。

参考としてアップしておく。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます