「蔵」のはなし・・・・必要ということ・・・・ 1982年度「筑波通信 №9」

「こがねむしはかねもちだ、かねぐらたてた、くらたてた・・・・・・」という童謡は、おそらくどなたも知っているだろう。

単なる童謡なのだからどうでもよいようなものの、こういう詞は、蔵というのが金持ちの象徴なのだという通念があるからこそ生まれるのだと見てよいのではないだろうか。蔵というのは、いわゆる財産(蓄財したもの)をしまっておくためのもの、それ故富裕でないと持ち難い、そういう理解である。私も実は、なんとなくそんなように思いこんでいたような気がする。

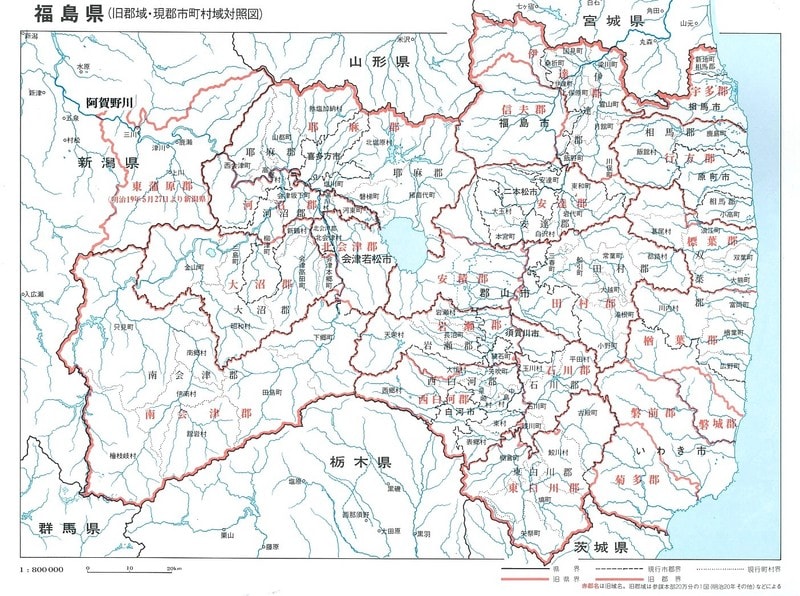

「福島県の地名」平凡社(この図は投稿者によります。)

新潟で日本海にそそぐ阿賀川をさかのぼると、越後平野を通り過ぎ山あいを峡谷上に北上し一度会津盆地に入る。川は盆地の西端をゆるやかに流れ、今度は先の山あいの山々をまいた形でその東側を再び峡谷状を成し南へと上流へ向う。つまり会津盆地を曲りの部分としたU字形を成し、その囲まれたところに山系があるということだ。その上流を総称して南会津と呼ぶ。因みに、その川を更にさかのぼる(つまり概ね南へと向うことになるが)と、峠を越えて今度は鬼怒川の上流に出る。日光へはもう直ぐである。江戸と会津をつなぐ重要な街道の一つで川路(かわじ)と言ったらしい。いまの川治温泉は川路温泉だったわけである。

それはさておき、先のU字形に囲まれた山系のなかに、これこそまさに辺地を絵に描いたような山村O村がある。この村へは、西側から阿賀川支流を入るのが比較的ゆるやかな道で、あとは会津盆地からも南会津からも険しい峠を越えなければならない。冬期の積雪は村うちで3mを軽く越えるから、冬期、村と他の町村との交通は、先の支流沿いの道(これとても途絶えることがある)を除いて、完全に途絶する。言うならば孤立するのである。

村域は川沿いにいくつかの集落が点在する形で展開しているが、もともとは二つの村であったという。一つは概ねその川の中・下流域の比較的平らな部分、一つはその上流、低い峠を越えたところにある小盆地のO集落で、そこは独立してO村であったのである。だから、このO村は最奥ということになる。このO集落は、川沿いの道を下から、いくつもの集落を通りぬけてさかのぼって行き、人家がなくなって山道になり、村のはずれに来てしまったなと思いながら、小さな峠を越え下り坂になったとたん、前方に突然家々の屋根がひしめくように、ほんとにあっけにとられるような形で目の前に現われる。確かに村を名のってもおかしくない大きな集落である。いまは自動車で行ってしまうけれども、もし歩いて訪れたとしたら、そしてそれが春先きの花でも咲いているときならなおさら、まさに桃源境にでも入りこんだような気分になるに違いない。そのとき同行した人が一様に思ったのは、こんなところに人が住んでいるという驚きに近いものだった。

ところで、このこんなところにもという感想は曲者で、よく考えてみる必要があると思う。人里からあまりにも遠く離れたところにも人がいる、という意味も含まれていれば、普通考えられる人の住めそうな場所の通念からみれば人の住めそうもない所に住んでいる、という驚きも含まれているだろう。けれども、ひっくりかえって、東京を見て、こんなところに人が住んでいるとはどうして思わないのだろうか。それこそほんとに、こんなところにうじゃうじゃと人が住んでいるといって驚いたっていいと思うのに、ほとんどだれもそうは言わない。だれも不思議に思わないのだ。そうしてみると、こんなところにという感想は、ある特定の視座から一方的に見た、そのことによる感想にすぎないということになる。

その特定の視座というのが何なのかということが、だから、問われなければなるまいと私は思う。人がそれぞれ自分中心のものの見かたを持つというのは確かであるけれども、だから都会に住み慣れた人がこういう山村を見て、こんなところにと驚いても一向にかまわないし、また当然であるけれども、しかし、その見かた、それによる驚きが、直ちに一般的・普遍的かのように思ってしまっては誤まりだろう。人それぞれの存在がそれでは消えてしまう。都会に住む人だけが人ではない。ましてやそういう視座が、多数決によって、つまりそういう見かたをする人の数の多少によって正当化されたりしたり、よいものと思われてしまったりしては論外のはずなのだ。けれどもいま、大多数は都会に住むし、その人たちの先祖だってこういう山村的生活をしていたかもしれないなどということは忘れ、都会的生活に慣れきってしまっているから、彼らの見かたこそが唯一絶対かの錯党を持ってしまうのだ。

実際村に住んでいる人の立場から見ればこんなところにと思われること自体、不可思議だし、ことによると不当に思えるだろう。彼らは彼らなりの生活を、そこなりにしてきているのである。とりわけ、情報がとびかうことのなかった時代にあっては、自ら辺地住いだなどという意識など全く思いもしなかっただろう。よきにつけあしきにつけ、彼らの世界は、村うちだけで閉じていたからである。しかしいまは、対比する町や都会がある。そうであってもまだ、こんなところにという感想は、彼らにとっては不当であることに変りないはずであると、私は思う。

随分まわりくどい言いかたをしているけれども、要は、私たちの多くは都会的生活に慣れ親しんでいるのだけれども、それが唯一最高の、それ故に目ざすべき標的であるかのように単純に見なしてしまう私たちの悪い癖をやめようではないかと言いたいのである。ちょうど期待される人間像などというのが全く人を人と思わない不当なものであるのと同様に、あるべき生活像みたいなものを抽象的に、またワンパターンで定型化しようとするのも、これも全く不当なことだと思うからである。

よく私がこれにからんでもちだす例が「みちのく:陸奥」ということばである。いまこそ大方の人たちは、そのことばそのものの意味を問わずに単純に、東北地方を示す一つの優雅な言いかたとしてしかみないだろうが、やはりこれは、そのときの中央から見ての方向感覚・上下感覚の入っていることばに他ならないのである。彼らが自らを「みちのく」と言うわけがあるまい。よく我が国を称して「極東(far east)」の小国などと言うけれども、これも日本人自らが言うとなると、国際感覚がおありのことでとからかいたくなる。

さて、私がこの村むらで印象深く見たものが何であったかというと、それが立派な蔵だったのである。家という家がそれぞれ、少し大げさに言えば母屋よりも立派な蔵をかならずもっている。遠望してもそれらが際だって見えるくらいなのである。

一見したところ、この村むらは決して豊かな、つまり農業生産高の高いところには見えない。両側から、比高はそれほどないが山が迫り、耕地は限られ、水田用地も狭い。寒冷の地だから稲作がここまで普及したのもそんなに旧くなく比較的最近だろうと思える。おそらくはもともと、畑作や林業が主な生業だったのではなかろうか。因みに「越後上布」の名で知られる織布の原料「からむし」(チョマ)は、この村の特産で、その栽培のやりかたはまさに焼畑そのものである。こういう山間のあちこちの村むらでつくられた繊維が集められ加工され「越後上布」の名で献上されたりしたのであろう。

すなわち、この限られた、しかも気候的にも厳しい土地からのあがりは決して豊かなものではなく、その生産高は逆にそこに住める人間の数を規定してしまうと言っても言いすぎではあるまい。実際のはなし、この村の役場の経済課長(この人がまた先号、先々号で紹介したT氏のような人物なのであるが)によれば、この村の適正人口は三千人(正確な数字は忘れた)ぐらいであるという。そのくらいなら、自前でなんとか生きてゆけたのだそうである。つまり、そのくらい厳しい生活条件なのである。余剰物、ましてや財産が残るなどとはとても思えない。

にも拘らず蔵がある。しかも全ての家に蔵がある。

これは、私が勝手に思いこんでいた蔵というものに対しての考えかたと全く相容れないことである。なぜこの貧しい村の家々において蔵が立派なのか。

あらためて考えなおしてみて、そして話をきいてみて、それが至極当然であるということに気がついた。それは、食糧の備蓄のための倉庫なのである。このごろまた起きているけれども、ほんとについ最近まで冷害はこの地方ではいかんともしがたい現象として年中行事のように起きていた。従って、来年の収穫までの食いぶちは当然として、更にその翌年の一年分までを最低限保持することが、この土地で生きてゆくためには必要なことだったのである。余剰物をしまうのではない、必需品をしまっていたわけで、この土地で暮してゆくための、絶対に欠くことのできない建造物だったのである。(いまは?空っぽである。)それに暮しがかかっているから、自ずとそれは立派になる。

そのように気がついたとき、蔵というものを単に一般的な意味での倉庫とみなして済ましていた自分自身のあほらしさにも気がついた。確かに倉庫であることに何ら違いはないのだけれども、それだけの理解では十分な理解ではないのである。単なる倉庫という分類法に従うならば、町なかの蔵も、この村の蔵も、皆同じものになってしまうのだが、そして私たちが通常多く見ているのは町なかの商家のそれであるが故に、あるいはまた豪農の家のそれであるが故に、蔵というとすぐに、なんとなく蓄財の象徴のように見てしまうようになってしまうのである。

考えてみれば自明なことなのだが、しかしとかくそれを忘れ勝ちなのだが、一つの建物をつくるという大変な営みをするにあたって、単に、家というものには一般的に収納場所としての倉庫が必要である、などという安易な発想でそれがなされるわけがない。もっと具体的な彼らの日常に直に結びついた発想のなかからつくられるのである。極端なことを言えば、毎年毎年何の苦もなく食いぶちの得られる場所に住みついた人たちには、この村のような蔵をつくるという発想は、どこをつついてもでてきはしないはずである。そして逆に、この村のような厳しい村々には、単なる富の象徴のような蔵ではなく、まさに生活そのものの表われとしての蔵が存在するものと思われる。

いま、会津盆地の北方、喜多方(これは「北方」によき字をあてたのだそうである)が蔵の町として観光的にもてはやされだしているけれども、実は盆地のいたるところで私たちは見事な蔵を目にすることができる。喜多方は碓かに商家が多いけれども、盆地のなかのほとんどは農家のそれである。しかし見る人の多くは、専門家も含め、有名になってしまった町なかの蔵にばかり目がゆくから、どうしても蔵づくりすなわち富の象徴的理解で終わってしまうのである。例えば、いわゆる土蔵づくり(土塗壁でくるむ:骨組みは木造である)は防火のために発達したというような説明をよく耳にするが、この村の蔵:これも土蔵づくりである:の場合などは、家と家の間は大分はなれていて、防火上の配慮とは思えない。壁は土塗だが、屋根はかやぶきなどというのさえある。土蔵づくりが防火のために発達したというのは、だから、町なかにおいてのみ言い得ることなのであって、同じ土蔵だからといって、一律の説明で村の蔵まで理解しようとすること自体が既に誤まりなのである。

そして私は、それは全く当然なことなのだが、建物の理解(既存のものも、これからつくるものも)は先ずもって、そこに係わる人々の生活そのものの理解‥‥それはすなわち、「人たちのもつ私の地図」の理解に連なるのだが‥‥この場所で生きてゆく人たちの生活の理解、に始まらなければならないというあたりまえなことを、あらためて、いやという程思い知らされたのである。

言うならば、地方には地方なりの生活があるという私の考えかたそのものが、未だに観念的、理屈の上のそれであったということであり、私は強烈なアッパーカットをくらったのである。しかし、マットには沈まず、おかけで目がさめ、それ以来、相変らずあちこち歩きまわっているのだが、そのたびに、そこここで見かける蔵が気になってならないのである。そして、見えかたが違ってきていることは、はっきりと説明できるわけでないけれども、確かなようである。それにしてもいままで、私の眼は、いったい何を見ていたのだろうか。

この村のほぼ中央に、もうぼろぼろの、しかし決してとりこわせない、正確に言えば、もうしばらくの間とりこわせない、強いて呼ぶならば「集会所」と呼ぶしかない木造の建物があった。補助金をもらって公民館として建て替えることはできるのだが、それはいまはできない。とりこわす気になれないからだという。なぜか。

これは、先に書いた、この村の適正人口と深く関係する建物なのである。と言っても未だ分りにくいかも知れない。

実際にこの村では、その昔(つい最近まで)人口をこの適正人口におさえる策がとられていたのである。すなわち、結婚は長男(男がいなければ長女:養子をもらう)しか認めなかった。娘は必死になって嫁入り先を探し嫁がせる。しかし、二男、三男は、本人の意志で二男、三男になったわけでもないのだけれども、全く運命的に一生言うならばその家の下男同様の生活をして過ごすのだそうである。長男が嫁をもらったあと、彼らは夜はもちろんのこと、家に居づらくなる。(いわゆる大家族的な家族が一軒の家で生活していたのである。だから家一軒が、白川郷ほどではないが、それに少し似たところもある大きな小屋裏のあるつくりになっている。)そこで、昭和の初めころであったか、各家の、夜居づらくなった似たもの同士が集まって、夜を過ごす集まり場所をつくろうということになり、役場へ、土地を提供してくれ、そうすれば小屋は自分たちが廃材などを工面して自前でつくるからと申しでた。そして土地があてがわれ、かの集会所ができたのだそうである。

これは、なみの集会所ではない。彼ら二、三男たちの生活必需品であったわけなのである。この運動への参加のしかたは、各人の立場に応じて、現物提供、金の提供、技術提供、労力提供といった具合にいろいろあったとのことであった。いまでこそ碓かにこういう非人間的二、三男の生活はなくなったようだけれども(そうは言っても分家できる土地があるわけではないから、村の外:多く都会へ出る:で農業以外で働くことになる) しかし未だ、この設立に係わった人たちが健在である。もういまは用がないからといって、この建物をとりこわすなんて、同じ村の人間として、とてもじゃないが忍び難くてできはしない、そういうわけなのであった。材の一本一本に、彼らの切ない想いが浸みこんでいる、こういう話をきいたあとでは、ただのぼろぼろの一軒の小屋が、よそものの私にさえ、言うならば神聖なものに見えてきだ。これもまた、私の観念的理屈にとって、十分すぎるほど衝撃的であった。

おそらく村々のたたずまいというものは、いや人々が自らの生活に根ざしてやってきたということは、こういう具合に「昔」をひきずりながら、変り、成りたってきたに違いない。

私たちが目にするものは、そういった一つのものができあがる過程、そしてできあがったものに対して人々が対してきた過程、この全過程を背後に秘めたものなのであるが、残念ながら.この過程は決して目に見える形では存在しない。それは、いかんともし難く、そういうものだ。しかし、私たちは、目に見えるものの背後を、目に見えるものを見ることを通して、なんとかして見なければならないのだ。けれどもこれは、理屈では分かっていても、言うとやるでは大違いなのである。そういった意味で、この昨年夏の経験は、私の太平の夢破るできごとであった。

ところでいま。私たちのまわりでは、いろいろな種類の「公共建築:施設」がつくられている。社会のニーズをとらえてだとか、建物の使われ方の研究の結果、だとか称して、それらがつくられてゆく。私はいまここに書いた村の二、三男の集会場はまさに「公共建築」のつくられかたのーつであると思うのだけれども、そういった意味での生活の必需品としての発想で、ニーズも使われかたも考えられたことがあるのかどうか、はなはだ疑問に思う。専門家に見えているのは、彼ら自らの表現にいみじくも示されているように、それは建物の使われかたなのであって、決して人々の使いかたなのではなく、そして、仮に人々を彼らが気にしたとしても、そのときの人々は人一般としての人々であって、この町、この村の人々では決してないのである。

彼らが何故使われかたで見ようとするかと言えば、おそらくそれは簡単な理由による。使いかたと言うとき、そこには必らず使う主体としての「個人」が存在せざるを得なくなるからである。そんな具体的にして生身の人間は扱えないということだ。そんなことをしたら、客観的:科学的であるべきことがらが、そうでなくなってしまうと愚かにも(と私は思うのだが)信じこんだか、信じこまされているか、そのどちらかだからである。

こういう専門家には、決してこの村の二、三男の人たちのニーズなどは分らないだろう。私たちは、こういう人たちを専門家としてあがめていて、はたしてほんとによいのだろうか。そして、いったいだれが彼らに専門家の称号を与えたのであったろうか。生身の私たちが、その称号を与えた覚えはないはずで、いつの間にか彼ら自ら名乗りでたにすぎなかったのではなかったか。彼らから専門家の称号をとり去ったとき、そこにはなにも残らない、ことによると生身の彼自身さえもないかもしれない、そうだからこそ専門家という包み紙に固執するのだと言ってよかろう。

同じ専門家でも、昔の職人たちのもっていた意識と、そこのところは根本的に違っていると見てよいように思う。彼らは専門家である前に、先ずもって一人の人間であった。いま専門家は、言ってみれば、論語読みの論語知らずであって、ほんとのことを知ろうとしない。一人の人間である前に、先ずもって専門家になり下ってしまっているわけなのだ。どう考えたって、それではさかさまなのだ。

そして、理屈の上では、私はこうありたくない、そう思い続けてはきたのであったのだけれども、この昨年夏のS村訪問で、未だに悪しき習癖がぬぐい去られていない自分を、あらためて思い知らされたのであった。

私がこの通信文を書いていたとき、新聞に、加藤周一氏のスタインバーグ(風刺的、諧謔な絵を描く)との会見をもとにした一文が載っていた。(11月10日付朝日新聞夕刊「山中人間話」)そのなかの一節が、私にとって印象的であったので、それをここに再録して、今月は(今年は)終わりにしよう。

『・・・・の言葉のなかで、私にいちばん強い印象をあたえたのは、‥廊下を‥歩きながらスタインバーグが呟くように言った言葉である。その言葉を生きることは、知識と社会的役割の細分化が進んだ今の世の中で、どの都会でも、殊にニューヨークでは、極めてむずかしいことだろう。

「私はまだ何の専門家にもなっていない」と彼は言った。「幸いにして」と私が応じると、「幸いにして」と彼は繰り返した。』

あとがき

〇一年間、と言っても四月からだけれども、拙い私の文をお読みいただき、しかも無理にお読みいただいたわけで、ほんとにうれしく思っている。

〇また、手紙や電話、そして時には筑波に来られた折に、いろいろとご意見やご批判をいただくことがあり、それもほんとにうれしいと思う。そんなとき、はじめのうちいったいどうなることか、自分自身でもわからなかったのだけれども、やはりやってよかったと思うのである。いまや、この通信をだすことが私のペースメーカーになってしまった。大学教師という太平の夢をむさぼるわけにゆかなくなってしまって、言ってみれば楽しいのである。もっとも、その私の勝手を読んでもらおうというのだから太平楽なはなしなのだが。

〇私は(昔から)文章はうまくない。ときには、十分な説明を端折ってしまうようで、その都度、途中が抜けているというおしかりをうけることがしょっちゅうあった。その途中の説明こそが大事なんじゃないか、というわけである。大分気をつけているつもりではあるけれども、なかなかなおらない。

〇私はいま、あらためて、私はなんて素晴らしい人たちとつきあってこれたのか、という変な感慨を抱いている。この人たちは皆決して有名ではない。けれども皆、自分を生きている。そして、それが一番専門家にとって怖いことだということを、数多くのこの人たちの日常によって見せてもらってきた。だから、私はこの人たちに信頼を抱く。この人たちに学ばねばならないと思う。そして、そのそれぞれの間題を、またそれぞれなりの問題に対する対しかたを、互いに知るべきだと思う。だから、この通信の役割の一つとして、今後更に、七戸のT氏の例のような話を紹介しようかと考えている。それは、私にとっても貴重な学習になる。

〇七戸から便りがきた。例年になく、もう白一色だという。私はその普、雪の実態を知りたい、などとかっこいいことを口走ったおかけで、雪の積った小学校の建設予定地を、これでもかと言わんばかりに、吹きだまりに身を没したり、転んだり、徹底的に、T氏に引きまわされたことを思いだした。ロマンチックに考えるなよ、そういう思いやりのようであった。

〇筑波大学というのは、やはり余程悪名高いらしい。筑波大学にいる人がこんな内容の通信をだすなんて、という感想がきこえてくることがある。しかし、私のやっていることは、別に筑波大学という包装紙とは関係ない。教師の場面で突然筑波大学の包装紙を被るわけでももちろんない。問題は、個々人が何をするかだけだと思う。

〇書く話題が種切れになりはしないかと、一時は本気になって考えたこともあったけれども、そんなことはあるわけがなさそうだ。当分続けられる。

〇来年も、それぞれなりのご活躍を!

1981.12.1 下山 眞司