「今」「昔」について・・・「分る」ということは? 1982年2月1日刊 の復刻

________________________________________________________________

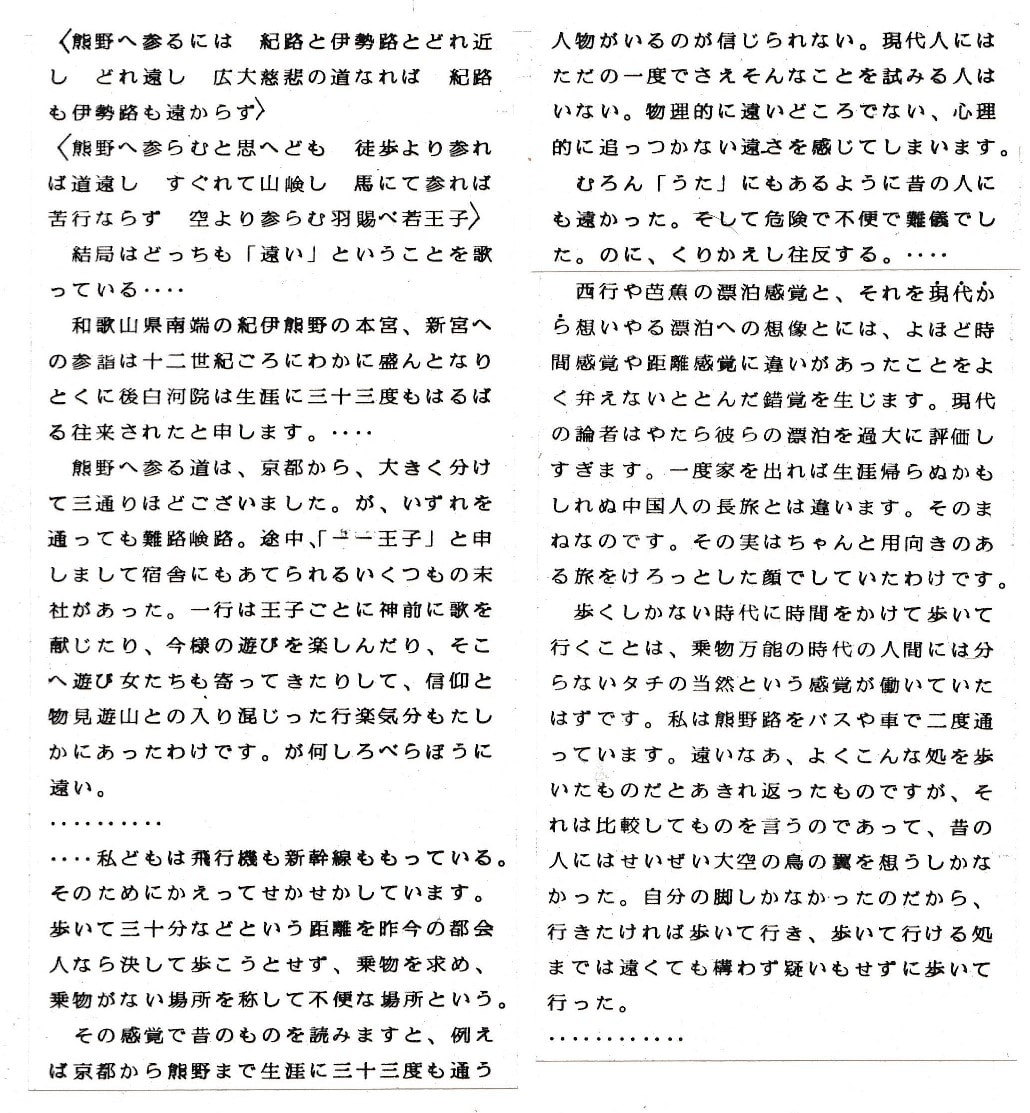

秦 恒平 著「梁塵秘抄」(NHKブックス311)より抜粋

________________________________________________________________

この正月休み(1982年の正月である)は本を読むことに達して過ごした。

上に掲げたのはその中の一冊のなかに見付けた文章の抜粋である。

全般に、著者の解釈はよく分り楽しかったが、先に峠道のについて書いたばかりだったから、この部分が私の目にとまったのである。

実際、古文・古典をこういう形で評釈している書物には初めて出会ったように思う。高校あたりの教科での「古文」は、考えてみれば実につまらなかった。この書のような評釈もまじえて教えられたならば、単に「旧きもの」という意味を越えて、より生き生きとしたものとして吸収され、得るところがもっと多かったに違いない(「古文」は何故教えられているのだろうか?)。

この一文を、私は、「遠さ」のはなしにひかれて引用したのだが、著者は、実は、「時代による時間感覚の違い」について述べるためにこの一節を書いているのである。

「梁塵秘抄」に集められている「うた」は、どれも「うたう」もの、つまり、ただ文字を目で追い読むものではなかった。

著者は、それがどういう調子、どういうテンポでうたわれたのか知りたかった。

残念ながらレコードも録音機もない時代。「梁塵秘抄」には楽譜が示されているようだけれども、しかしそれだけでは調子もテンポも分らない。「梁塵秘抄」の「うた」の復元の試みがなされたことがあり、著者もそれを聴いたのだが、あまりにも悠長で納得がゆかなかったという。

しかし、納得がゆかないのは、現代だからであって、彼らの時代はこれでよかったのかもしれない。それでもなお、「うた」のなかみから考えるとその「うたいかた」に今一つ疑念がわく、つまり「分らない」。上記の評釈は、この点についての著者の「感想」なのである。その節のおしまいごろで、著者は次のように著している。

・・・・・この時間感覚を思えば、「秘抄」の「うた」がどういうテンポで歌われたかを議論するよりも、それが当時の人には

十分新鮮に面白く、妙味も分って楽しまれていたことを信じるので足りているのだな、と私は思うのです。・・・・・

この評釈に誘われて、今回は、「時代の違い」を「分る」、あるいは「違う時代につくられたもの」を「分る」ということについて、少しばかり考えてみたいと思う。

「秘抄」に集められている「うた」の数々を読んでいると、すんなりと分る(という気になる)もの:〈遊びをせんとや生まれけむ、戯れせんとや生まれけん・・・〉などがその一例:と、文意は分るけれどもそのリアリティにはたどり着きがたいものとがある。引用した一文の冒頭の「うた」がその例だ。そのリアリティに到達するには、その「状況」をつかむためにかなりの想像力を働かせなければならない。

そしてリアリティへの近づきかたの「程度」によって、その「うた」の分りかたの深浅の程度もまた変ってくる。

しかも、そのリアリティなるものも、これがそれだと言える確としたものがあるわけでもなく、それ自体もまた、想像力の産物以外の何ものでもない。その「うた」が言おうとしていることの概ねは直ぐに分る。遠かっただろうな、それは分る。そのとき、それが詠まれたであろう(と思われる)状況を極力想像して、そこへわが身をのめり込ませていったとき、その「遠さ」が単なる抽象的・概念的な「遠さ」ではなく、「その遠さ」として見えてくるような気になってくる。

その状況に実際に居るわけではない私にできることと言えば、そこまでである。

それ故、そこから先、考え方が二つに分かれてしまう。つまり、「古のもの」あるいは「古の状況」など、絶対に分らない、分り得ない、とするか、相対的には分る、分り得るとするかである。

古の状況・様相は今見られるわけがないし、もちろん、そのとき人びとが為した営為はその場限りで直ぐ見えなくなる性質のものだ。遺っているのは「結果」だけである。具体的に目に見えるものにしか信が置けないするならば、前者の立場になるだろう。そのとき、その「立場」は、「それはそれ、昔は昔、今は今」として扱い済ます立場にもう直ぐだ。

もちろん私は後者の立場をとる。人びとの為した営為は、それが目の前に形を成して存しなくても見える、と考える。つまり、相対的には分り得るとする立場をとる。人の感性を信じるからである。

今の時間感覚、距離感覚をもって先の「うた」を分ろうとしたら、到底信じられない、ばかなことをやったもんだ、などと思うのがオチだろう。しかし、彼らの時代の状況を想像し得たとき、そのような状況に放り込まれた私が思うことは、彼らが思ったであろうこととほとんど変りはないだろう。「(人の)感性を信じる」と言ったのはそういう意味だ。

今と昔とのはなしに限らず、今、私たちが互いに話ができるというのも、私たちが互いの状況を想定し、そこで思うであろうことを想像し得る、ということに裏打ちされている。互いの感性に信がおけるからこそ、言葉というものが存在できるのではなかったか。。少なくとも日常的に私たちが用いている言語:「自然言語」は、それゆえに存在する言ってよい。

しかし今、数式に代表されるような「科学言語」の方に信がおかれ、「自然言語」をも、従って人間のやることをも、科学言語的に扱いたがる気配がありはしないだろうか。自然言語つまり普通の言葉はあいまいで絶対的でないと見なされているからであろう。自然言語というのはいわゆる《科学的分析》によって保証されたものではなく私たちそれぞれの感性によって保証されているわけであるから、自然言語に信がおけないということはすなわち、私たちの感性に信がおけない、というに等しいのである。つまり、今私たちは日常的に自然言語を使っているのに、互いに互いの感性が信じられないということだ。

このれに関して、「科学」の「範」とされる「物理学」の先達が次のように語っている。

・・・・・自然言語の概念は、漠然と定義されているが、知識を発展させる際には、制限された現象の群からの理想化として造られた科学言語の明確な言葉よりもいっそう安定しているように思われる。

これは驚くには当らない。というのは、自然言語の概念はリアリティと直接結びついて形成されているからで、これらはリアリティを表している。なるほど非常にはっきりとは定義されていないが、従ってまた数世紀の間にリアリティそのものと同じように変化を受けるかもしれないが、しかしいつになってもリアリティとの直接の連絡を失うことはない。

・・・・・科学言語は、理想化の過程と明確な定義とを通すことにより、リアリティとの直接の連絡は失われる。その概念は研究の対象であった自然の部分においてはリアリティとやはり非常に密接に対応しているが、しかし他の現象を含む別の部分においては、対応が失われるおそれがある。・・・・・ ハイゼンベルク「現代物理学の思想」1958 より

先にも書いたが、人の為したことは、いかなる状況で為されたかはもとより、そこで人の為した「過程」も残らず消えてしまう。残るのは「結果」だけである。 考えてみるまでもなく、今私たちのまわりを取り囲んでいるものの大部分は、そういった「結果」の「群れ」なのだと言っても決して過言ではないだろう。言わば、私たちは、「過去の遺物」に取り囲まれているのである。しかし私たちは、よほどのことでない限り、それらを「遺物」と思わずに暮している。

それはすなわち、それら「過去」の「「結果」が、私たちの今の日常に何らかの関りを持っていることを、十分であるかどうかは別として、私たちが認識しているということだ。つまり、私たちは、それらの「過去の結果」、そして私たちにとっての「その意味」が、過去に為されたことであるにも拘らず、「分る」ということである。

しかし、その「分りかた」が、その「結果をあらしめた人びと」の「分りかた」と同一である、という保証は一切ない。だからと言って、「ゆえに過去のもの・ことは絶対に分らない、」分り得ない」、と思ってしまうのは誤りだろう。私たちは、その「分りかたの深浅・程度」はともあれ、その「本質」は(相対的に)分ることができる、そのように私は考えたい。

「常陸風土記」などの「風土記」には、それを編んだ人びとの生活・暮しとは何ら関りのない「得体のしれない人為的遺物」(彼らには

得体のしれない人工物に見えたのである)に対して、彼らなりの「解釈・説明」を懸命に施そうとしているのを読むことができる。

その「遺物」とは、例えば、縄文期の竪穴住居址や貝塚などである。彼らがそのあたりに住みだしたとき、それらは既にそこにあった。明らかに人為的だ。誰かが何かをやったのは確かだが、彼らとは何の関りもない「遺物」でしかない・・・。だが彼らはそれを放置しなかった。

彼らは、それらの「遺物」と自分たちの「今」との間の空白を埋めるべく、壮大な「解釈・物語」を案出する。いわゆる《巨人伝説》などがそれである。

彼らの時代の海岸より遥か離れた、それゆえ運ぶのさえ容易ではないところに、海の貝殻が山と積まれて捨てられていて、近くに足跡のような穴もある。そこで人びとは、海岸とそこを一跨ぎできるような巨人がいて貝を採ってきてはそこで食べたのだ、という壮大な物語をつくりあげたのである。人びとの間に伝わっていたこういう類の「話」を基に編まれたのが「風土記」なのである。そこには、この他にも、地名の由来、「もの」の由来などについて、読んでいて思わず楽しくなる「解説」がいろいろと書かれている。言うならば荒唐無稽な話ばかりだと言ってもよい。

しかし「壮大なものがたり」だとか「荒唐無稽な」と評するのは、今の私たちの「ものの見かた」であって、この「作業」は、彼らにとっては、目の前の「得体の知れない人為的な遺物」と「自分たち」の間の「断絶」を埋めようとするいわば懸命な合理化作業:科学的な営為であったと見なすべきであろう(私たちが当時の状況に置かれたとしたら、私たちもまた同様な「解釈」を施したのではないだろうか)。

私はいつも思う。彼らは、「「それはそれ、昔は昔、今は今」として済ませてしまう今の一部の人たちよりも、数等優れて健全な精神の持ち主だった、と。

何故なら、彼らは「過去・昔」と「今」との連関を問うている。

しかし今、「結果」と他の「結果」の間の連関を問おうとさえしなくなりつつあるし、ましてそのそれぞれの「結果」を成らしめた情況:人びとの置かれた状況そして人びとが思った情況:を想像力を駆使して思い遣るなどということも、なくなりつつある。

むしろ、《科学的であろう》とすればするほど、そのような「不確かなこと」に係わるなどということは忌み嫌われるのが目に見えている。

しかしながら、私たちを取り囲んでいるものの大部分は「過去の結果」であるというのは厳然たる事実であり、今、それらを、今の私たちが「わかるか、分らないか」、それが問題なのである。通常は、日常的には「分っている」。ただ意識されていないだけなのだ。余ほどのことでもないかぎり、過去に成されたものも「遺物」としてではなく「今のもの」と同様に対している。それは古来人びとが為してきたことと、何ら変りない。そして、人びとは、それらのものが「よほどのこと」になってくれば、つまり状況が変り「遺物」になりかかりそうになると、すすんで「つくりかえ」を試みるのである。それは「部分的改造」であるかもしれないし、「全面更改」であるかもしれない。

そして、この「行動の拠りどころ」になっていること、それは、「分る」ということであった。それはただ単に「新しいもの」あるいは「今」が分るということではなく、既に在ったもの、更改しようとしているもの:取り壊そうとしているもの、それをも「分る」ということである。

これは、「ものの意味」を、私たちが、時代を越えて相対的に分り得るということが前提にあって初めて可能である。そしてそれは、人びとが、ものに対する人間の感性を信頼していた、ということに他ならない。

今、世の中一般に、「「分る」ということは「目に見えるものを知ること」と誤解している傾向が強いから、目には見えない「それを為した人びとの営為が無視・黙殺されてしまうのが常だ。

ある時代の「諸々の結果」は「その時代の人びとの為した結果」であるにも拘らず、しかもそれは時代を越えて相対的に分り得る性質のものであるにも拘らず、旧くて役立たずのもの、せいぜい、その時代の「記念物」としてのみ、単純に扱い済まされてしまうのだ。

確かに、その一方で、「旧いもの」、「伝統(的なもの)」を大事にしようと考える人たちもいるけれども、その多くは、言わば骨董趣味的に旧いものに興味を示しているに過ぎない、と言っては過言であろうか。それでは、役立たずとして無視する立場の裏返しに過ぎまい。

人びとの営為に目を遣らず、結果だけに拘るのは、ものごとを what だけで問うに等しい(先回触れたように、ものごとは、5w1h で問わねばならない)。残念ながら、世の中の気配には what だけで問いたがる気配が感じられる。それゆえに、「過去」と「現在」:「昔」と「今」の間に、如何ともしがたい「裂け目」が入り、大きくなっているように思われる。

「伝統」という言葉がことさらに言われるようになったということは、この「裂け目」が気になりだしたからではあろうが、ただ、それを what だけで問おうとする限りでは、風土記の時代の人びとより、数等「質が悪い」と言わざるを得ないだろう。

いま、私の属する世代の人びとは、その過ごした時代体験を無視・黙殺することなく、その「ものの見かた・捉えかた」を、より強く示すべきだと思う。もちろん、私たちだけがものごとが分っているなどという思いあがった意味ではない。そうではなく、「つくりかえる:乗り越えられる対象として、広く明示・開示するのだ。もし、私たちの世代自体が「無視・黙殺の論理」だけでことを処理し続けるならば、私たち自体もまた「無視・黙殺の対象」になってしまうはずである。

私たちの時代が、そしてそれぞれの時代が、つくりかえられ、乗り越えられるものであったとき、初めて、正当な世代交代が行われるなのだ。私たちは、次の世代の人たちから、もっと「うるさく思われ」なければならない、そのように私は思う。これは、各世代に共通に言えることであるが・・・。

そして、このように身構えたとき、私たちそれぞれは、自らの感性に裏打ちされた「もののみかた・捉えかた」に、自信と責任を持たざるを得なくなる。

また、そのように身構えない限り、私たちのものごとの「分りかた」自体、極めて独りよがりの、あたかも幼児語的段階に留まり、決して「自然言語」的レベルで、通用しないだろう。