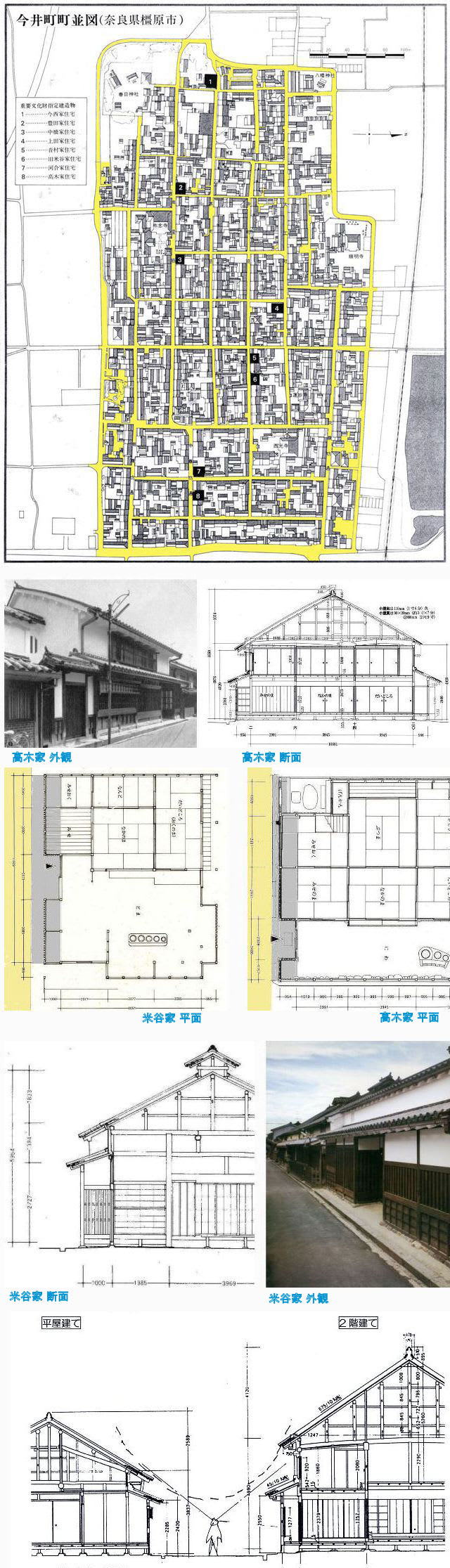

上掲の地図は、奈良・今井町の町並の図です。「日本の民家6 町家Ⅱ」からの転載、「通り」に色を付けました(一部、塗り忘れがあります!)。

現在の町並に比較して、「通り」の幅がきわめて狭いことが分ります。2間程度。

人が主人公の時代の町ですから、決して狭いわけではなく、大体この程度だったのです。なお、街道筋の宿場町では、人が行き交うため、5間ほどの幅になります。

お寺さんや神社は、大きな区画を占めているため、「通り」から門を入って建屋に至る形をとっていますが、一般の建屋は、商家であることもあり、「通り」に直接面する形で建屋が建っています。

もっとも、こういう町なかでは、区画は間口に対して奥に長いため、商家でない場合も、建屋は「通り」に面して建てられています(それでも、今井町の場合は、京都あたりのそれに比べると間口は広い)。

「通り」に面して建屋を建てるとき、どのように構えるかを知るには、今井町は好例と言えるでしょう。

「通り」に面して建屋が建つと、「通り」の両脇が、建屋によって固められ、「通り」の空間を、否応なく形づくってしまいます。

もしも、「通り」に面して、平屋あるいは二階建て(~三階建て以上)の建屋の壁がまっすぐに立ち上がっていると(軒の出た建屋か、軒のない建屋かによって、趣きが多少異なりますが)、「通り」はいわばU字溝のような形になり、「通り」を歩く人の目には、ほぼ道幅と同じ天空が見えるだけになり、「通り」が直線だったりすると、「通り」の方向性だけ強くなってしまうでしょう。

日本では、こういう例は、あまり見かけません(最近は別です)。

日本で多く見かけるのは、今井町のような町並です。

今井町の場合、「通り」に接して建屋の「通り」面は、かならず壁面が二段階になります。しがたって、屋根も二段構えになります。。

すなわち、上掲の写真や断面図で分るように、「通り」に接して「平屋」の部分があり、その背後に「本体」の壁が立ち上がる方法です。

「本体」自体は、平屋建ての場合もあり、二階建ての場合もあります(ところによると、三階建ての場合もあります)。

上掲の平面図で、そのあたりを、概略色分けしてみました。黄色部分が「通り」、グレイの部分が平屋部の屋根のかかっている部分です。

この「通り」に面する「平屋」の部分は、奥行、つまり幅は狭く(大体3尺程度)、この部分が「通り」から建屋への「踏み込み」の場所として使われます(上掲の平面図のように、高木家、米谷家とも、その「踏み込み」の先に大戸があります)。

註 上掲の図だけでは分りませんが、「通り」を挟み向いあう二軒の

大戸:玄関が、真正面に向き合うことはまずありません。

後から建てる建屋は、大戸位置を向いの建屋と微妙にずらすのです。

既に建物が建っている地区に新たに建屋をつくる場合、

先回触れたように、実際に「通り」を敷地に向って歩き、

ごく自然に敷地に取付く場所は、向いの家の入口の真正面には

なりません。そこに「何か」を感じているからだと思います。

註 「大戸」を入ってからの「空間」の配列には、

すでに触れた住まいの原型:A、B、C、(D)のゾーン分けが

明快に読み取れます。

このように壁面を二段構えにすると、「通り」の上には広く天空が広がり、「通り」の方向性は押さえられ、それぞれの建屋の前には「淀み」が生まれ、「暮しの匂い」もただよう空間になるのです。「通り」は単なる「通路」ではなくなっている、と言えばよいでしょう。

これは、それぞれの建屋をつくる人たちには、「通り」から「わが家」へ、そして「わが家」から「通り」へ、この「動き」に見合った「空間」:自らのまわりに展開する「空間」のありようをしっかり見据えているからだと考えられます。

というと意識的にやっているように思えますが、無意識のうちにそのようにしている、というのが本当のところなのだと思います。つまり、「身に付いている」のです。それが「常識」なのです。

註 今井町が「伝建地区」に指定される前、本当に「暮しの匂い」を

感じることができました。

家々はそれぞれに年輪を刻んだ表情をし(それが普通の家並)、

たとえば、家の中からは、その家の若者が聞いているに違いない

大音量のポップな音楽が漏れ聞こえてくる、

あるいは、食事の用意の音や匂いも漏れてくる・・・・。

「伝建地区」になってからは、そこはあたかも映画村、

時代劇のセットのようになっています。

これでは、そこを訪ねても、本当の意味の「観光」にはなりません。

このような「気遣い」は、最近の都市近郊の分譲宅地に建つ住宅では、めったにお目にかかれません。

最近の都市近郊の宅地の一区画の大きさは、ことによると今井町の標準的な区画よりも小さく、したがって、「通り」に面せざるを得ないのが普通です。

しかし、そこでの建屋の建て方を見てみると、多くの場合、広い敷地のなかに建てることを考えたような建屋になっています。「通り」から入り、しばし歩いて玄関にたどりつくかのようなつくりの建屋が、「通り」に面している例がきわめて多いように思います(おそらく住宅展示場でみたモノを、まわりと無関係にセットするからなのでしょう)。

そのため、「通り」と「建屋」の間には、「空間」の断絶がある、「空間」が小間切れになってしまうのです。別の言い方をすれば、「個々の建屋」+「通り」+「・・」という足し算で街ができあがってしまう、ということです。

当然、生まれる「通り」は、そこを歩く人にとっても「無愛想」になってしまいます。

今一般に、「よい町並」が語られるとき、その「よさ」の因を、そこに並ぶ建屋の「形」「材料」「色彩」などに求められるのが普通です。

「伝建地区」に指定された今井町で、修理や改造をするとき、少なくとも「通り」に面する箇所は、「重文指定」の建物の外観に倣うように求められるのも、その考え方によるものです。その結果「時代劇のセット」になってしまいます。

私は、この考え方は誤りだと考えています。

私たちが、そこで暮していないにもかかわらず、「いいなあ」と思う町並、「心和むなあ」と思う「通り」というのは、そこで暮す人たちのつくりだした「通り」と

「建屋」に、「今の」私たちが「共感を覚える」からだ、と私は考えます。

あえていえば、そこで目にする「空間」に、そこで暮す人たちの、そこで暮す「暮し方」「気遣い」が表れ、それが私たちに好ましく思えるからなのだと思います。

であるからこそ、ちょっとしたことにも気を遣ってつくるのです。

たとえば、断面図や写真で分りますが、先に触れた「通り」に面する「平屋」の部分の屋根の勾配が、本体の建屋の屋根の勾配よりも緩いのが普通です。これは、今井町だけではありません。一般にそうなっています。

上掲の「高木家」の外観写真は、「通り」から、普通の目線で撮っています。

断面図では、二階建ての部分と手前の部分では屋根勾配が違っていますが、写真ではほとんど同じに見えます。

それは、実際に目に映る「もの」の姿は、遠くのものほど小さく見えるものだからです。

註 米谷家の外観写真は、「通り」を歩く人の目線よりも

高い位置で撮った写真です。

大きな屋根の社寺を、写真で見るのと断面図で見るのではまったく違います。これも同じことです。断面図を見て、屋根の大きさ・高さに驚くことがあります。

二段構えの屋根の勾配を同じにした建屋の場合、高い部分は低くなって見えてしまうのです。

今回は図を載せませんが、「通り」に平行に棟が伸びる建屋の場合、たとえば高木家のような例の場合、この「気遣い」は、妻面:「けらば」についても払われます。軒先の部分の全長よりも、棟の部分の全長を若干長くするのです。

逆に言えば、棟の長さよりも、軒の長さ:幅を若干縮めるのです。これを「破風尻(はふじり)を引く」と呼ぶようですが、こうすることで、目には、両妻面の「けらば」「破風」が平行になっているように見えるのです。

言ってみれば、「透視図」の原理です。

かつての工人たちは、この原理を承知していたのです。

屋根勾配は、基本的には、葺き材で最低限の勾配は決まります。しかし、実際には、その限界勾配以上であれば任意です。

その「任意」のなかで、建屋が建ったとき、現地に立って見える屋根の見え方を考慮して勾配を決めればよいわけです。

しかし、どのように見えるのがよいか、ということは、建屋単体で考えるわけにはゆきません。その建屋の立面図だけで考えても意味がないのです。なぜなら、早い話、ある勾配の屋根を持った建物も、それがどのような場所にあるかによって、見え方がまったく変ってくるからです。新たにその建物を設けたことで生まれた空間が、その場に適しているかどうか、によって、屋根が急すぎる、あるいは緩すぎる、・・・と「感じられ方」に違いが生まれるのです。

勾配を持つ屋根の場合、この判断が、「でき上がり」に決定的な意味をもってきます。

私の場合、周辺との関係で「これはいいな」という事例に会ったとき、極力、周辺を含めた断面図を、頭の中で描いてみることにしています。そういうことを重ねているうちに、工人たちは、建屋の前をどのような空間にするかによって、勾配を変えているらしいことに気付きました。これは、前面が斜面と平坦である場合で、できる空間に違いが生まれることで明らかです。

アアルトのスケッチを見ると、通りを歩いて建物に近付く各段階での「見え方」を、何枚も描いてチェックしていることが分ります。それは、あくまでも、「見え方」のチェックであって、立面図のチェックではありません。その「見え方」が基になった断面が決められて、結果として立面図が描かれるのです。

かつて、わが国の工人たちは、こういうスケッチを頭の中で描いていたに違いないのです。

この「気遣い」は、軒先・軒下部分にも注がれます。

軒先・軒下もまた、立ち位置、目線の位置で「見え方」が変ってきます。

平屋の軒の場合、人に被さるように見える場合には、人は、その下に招きいれられるような感じになります。被さるように見えるかどうかは、軒の深さ:出によって異なります。そしてまた、そこがどのような場所であるかによっても違います。

今井町の場合では、全般に軒の深さ・出は大きくありません(一般に町家は少ないようです)。それに代って、「踏み込み」部分で「招きいれる」空間をつくっています。町家の場合、敷地を有効に使うために、壁位置をできるだけ「通り」に近付けたからだと思われます。

今井町では(他でもそうですが)、二階建ての場合、二階の軒下部分のつくりに意を注いでいます。そこは必ず通る人の目に入る箇所だからです。平屋の場合は、それほど気にしていません(上掲最下段の図参照)。

このように、現在のような設計図を描かなかった時代、人びとは、実際に目の前に生まれるだろう空間を頭の中に想像・想定しながら、空間づくり・建物づくりをしていた、と考えてよさそうです。

どうやら、事前に設計図を描くようになってから、「実際の見え方・感じられ方」ではなく、「図上・紙上の見え方・感じられ方」で決めるようになってしまったように私には思えます。

少なくとも建築の設計図では、あくまでも「実際」を「紙」に投影したものでなければ、意味がない、と私は思います。