[註記追加 20.41][註記文言改訂 1月9日 10.30]

年末に、浄土寺・浄土堂の「足固貫」について書きました。

いわゆる「大仏様」では、柱相互を、何段もの「貫」で縫う点に特徴があります。

「浄土寺浄土堂」の場合には、礎石から柱頂の「頭貫」の間に、下から順に「足固貫」「胴貫(どうぬき)」「飛貫(ひぬき)」の計三段入れてあります。

ただ、この場合の「貫」は、今の建物で梁や桁に使う「平角材」に匹敵する断面の材です。

註 今の建物では、1950年制定の建築基準法が「貫」で縫う工法

(通常、その上に壁が塗られます)を地震に弱いと規定したため

急激に姿を消してしまいました(最近認めだしましたが・・・)。

以来、法令下の木造建築では、架構を維持するための横材が

土台~桁・梁間に何もなくなり、縦の材だけ目立つようになります。

これに対して、

かつての架構では、桁・梁までの間に、架構を維持するための

何段もの「横材」(ex「貫」)を入れるのが当たり前だったのです。

「縦」材だけか、「横」材があるか、

これは工事中の現場を見ると一目で分る違いですが、

同時にそれは、「考え方」の違いを表しています。

なお、「胴貫」は「腰貫」とも呼び、「飛貫(ひぬき)」は「樋貫」と書くのが本当だと「日本建築辞彙」には解説があります。

「胴貫」=「腰貫」は、字のとおり、建物の胴:腰のあたりに設ける「貫」。

「飛貫」=「樋貫」は、柱の上方より少し下に取付ける「貫」のことを言うようです(「日本建築辞彙」)。

「鳥居」の上から二段目の横材は、まさに「飛貫」(=「樋貫」)そのものです。

しかしなぜ「樋」と書くのか、その理由・意味が分りません。「樋」の字に、「横に飛ぶようなイメージ」を持つのかもしれません。何となく「飛」の方が、しっくりしているように私には思えますが・・・・・。

以下の解説では、下の位置にある「貫」から順に、上の段へと説明します。今回は「胴貫」と「飛貫」について触れます。

しかし、この順番は、記述上の便宜からにすぎず、建てる時に、この順番で据えられるわけではありません。

今回も最初に「足固貫」について書きましたが、工事の場面で、最初に「足固貫」が設けられる、ということではありません。最初に「足固貫」を固定してしまったら、上の方の「貫」を入れられなくなってしまいます。だから、「足固貫」は、通したとしても仮止めだったと考えられます。

この建物の「建て方」の順番について、「浄土寺浄土堂修理工事報告書」では詳細に触れていますので(そこまで触れてある「報告書」はめったにありません)、次回に紹介の予定です。

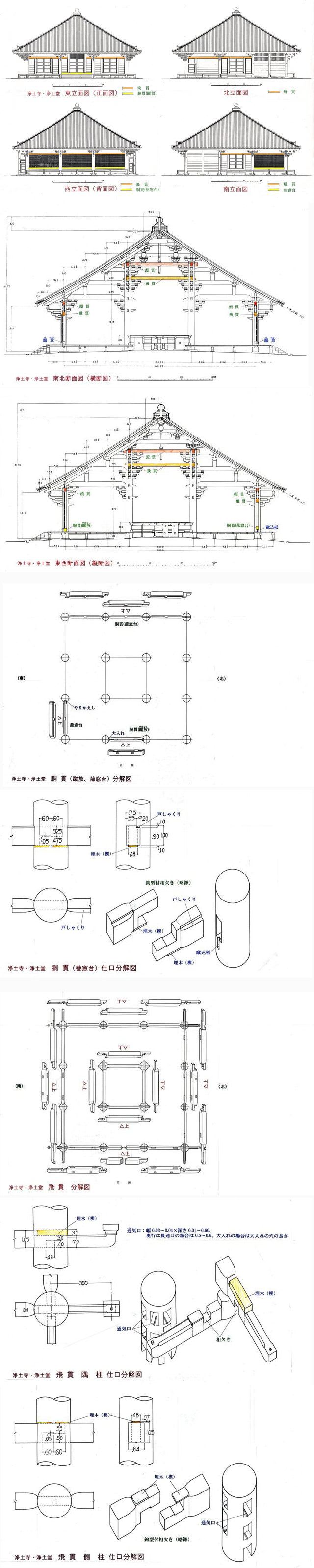

上掲の図で、「胴貫」(またはそれに相当する材)と「飛貫」を、各面の「立面図」に色分けして示してあります。「頭貫」は、立面図では、屋根で隠れています。

註 上掲の図版は、「国宝 浄土寺 浄土堂 修理工事報告書」から

転載、編集したものです。

註 [註記追加 20.41][文言改訂 1月9日 10.30]

「胴貫」も「飛貫」も、材に幅広の部分:「胴張り」があります。

柱への差口部では、「胴張り」を「しぼって」います。

「報告書」では、これを「胴張り」を「たたむ」と表現しています。

「胴貫」は「胴張り」部で7寸5分、「飛貫」は8寸4分ですが、

仕口分解図のように、

柱貫通部では、両者とも4寸8分にしぼっています。

現在、「平角材」を柱に「差口」で取付ける場合のやりかたは、

柱に平角の全断面をはめ(「大入れ」)「小根枘差し」にするか、

断面より一回り小さい「胴突き」を設けて「小根枘差し」にします。

「大仏様」では、このように「しぼる」(たたむ)のが普通です。

相手が「円柱」のために考え出された方法と思われます。

「胴貫」は、この建物の場合、ほとんど床面に近い位置にあります。

そのうち、正面(東面)の「胴貫」は、出入口の「蹴放(けはなし)」の役を担っている材です。

もっとも、「蹴放」は、一般に「取り外すことのできる敷居」のことを言うのだそうですが(「日本建築辞彙」)、この場合、両側の柱に部材端部を全面差し込んであり(「大入れ」と言います)、柱を立てる時に同時に取付けています(「建て込み」と言います)から、一度取付けたならば、取外すことはできません。

背面(西面)の「胴貫」は全柱間3間に、床より少し上がったところに設けられていて「蔀戸」の載る「窓台」の役を担っています。

それゆえ、部材には「戸」を受けるための「戸しゃくり」が設けられています。この部分の仕口の分解図が上掲の図です。

この材は、字の通り「貫」になっていて、「足固貫」と同じように、一材の長さは柱間寸法として、中2本の柱内では「鉤型付相欠き」(「報告書」では「略鎌」)で継ぎ、下端に「埋木:楔」を打込んでいます(「仕口分解図」参照)。

両端の柱では「下小根枘差し」で下端に「埋木:楔」を打込んでいます。

「窓台」を、「建て込み」でつくり、かつ「貫」の役割をも持たせている、と言えばよいでしょう。

別の言い方をすれば、後入れの「仕上げ材:造作材」がない、あるいは、本体の「建て方」時点に仕上げもできてしまう、という方法です。

「組み上がり」=「仕上り」ですから、この方法をを採るには、事前に相当計画を練っておく必要があることになります。

註 この場合は、普通の「小根枘差し」の姿とは若干異なり、

「半・大入れ」とでも言った方が分りやすいかもしれません。

なお、背面では、「貫」=「窓台」の下の床との間に入れる「蹴込板」のための「小穴」が「貫」=「窓台」の下端と「柱」の横に刻まれています(「蹴込板」は、図から判断して、「貫」=「窓台」の下に「埋木:楔」を打込んで「貫」を固定した後、はめ込むものと考えられます)。

また、「胴貫」では、「埋木:楔」は材の下端にのみ入れられ、「足固貫」にはあった横の「埋木:楔」はありません。「見えがかり」を考えたものと思われます。

南面の東端の柱間には、「窓台」として、同じような「胴貫」が入っていますが、これは正確に言うと「貫」にはなっていません。すなわち。「建て込み」ではなく、「後入れ」で設けられています。

一方の柱(この場合は、東から2本目)にあける「窓台」取付け用の穴の深さを深くしておき(柱に嵌めこむ分の2倍以上)、「貫=窓台」材は、その穴に差し込む側の端部を「大入れ」の幅になるように、長さ4寸ほど「胴張り」部の両側を切り取っておきます。

このように刻んだ端部を、一旦、穴の奥まで差し込んで、次に反対側を柱の穴に入れ、材を戻すとはめ込み作業は終りです。

次に、「貫=窓台」の「胴張り」部を切りとった箇所に材(切取った材は多分使えないと思いますから、木目の似たような新材だと思います)を矧いで元の「胴張り」の形に直します。

こういう方法を「やりかえし」と呼んでいます(「いってこい:行って来い」と呼ぶ人もいます)。

これは、当初、板壁であった計画を、工事中に「蔀戸」に変更したためだったようです。

なお、正面および背面の「胴貫」の入る箇所には、先回触れたように、「足固貫」がありません。「報告書」では、この高さに「胴貫」が入っていれば、その下には「足固貫」は入れなくてもよい、という判断があったのではないか、としています。

実際、正面の「蹴放」の箇所では、「足固貫」と「蹴放」が接近していて、「足固貫」があると「蹴放」取付けは至難の技です。だから、仮止めしてあった「足固貫」を切り取って取付けたのかもしれません。

そして、背面の3本については、最初から「足固貫」を入れなかったのかもしれません(もっとも、北の間に妙な形で入れてある理由は、あいかわらず分りません)。

今回注目すべきは「飛貫(ひぬき)」です。「飛貫」は、建物の外周、および仏像を囲む「内陣」の四周に、別のレベルで設けられています。

「断面図」では「内陣」の全周が分りますが、建物外周は「立面図」で分ります(それぞれ色をつけてあります)。

外周の「飛貫」は、「分解図」のように、柱間を一材として、中間の柱では他の「貫」と同じく「鉤型付相欠き」で継いでいます。

外周の「飛貫」は丈:高さが1.05尺ありますが、「隅柱」では、その上側の3寸5分を欠きとった残りの7寸を隅の柱を貫通し、「肘木」として使っています(「南大門」のときに触れた「挿肘木」に相当します:下註参照)。

「貫」は直交しますから、それぞれは「肘木」になる部分を柱内部で「相欠き」にして交叉させています。

「隅柱」にあけられた穴は、「飛貫」の全高分あけてあり、「上木」になる「飛貫:肘木」を差した残りの3寸5分の箇所には「埋木:楔」が打込まれ、また「下木」になる「飛貫:肘木」の上側にも「埋木:楔」が打込まれます(「仕口分解図」参照)。

その結果、直交する「貫」は、「埋木:楔」を打込むことによる「摩擦」で柱に固定されます。これは「大仏様」の「貫」の原理の原型と言えるでしょう。

註 「日本の建物づくりを支えてきた技術-14」

「飛貫」の場合も、上端または下端の「埋木:楔」だけで、「足固貫」に見られる材横の「埋木:楔」は使っていません。これも「見えがかり」を考えたものと思います。

なお、「貫穴」には、すべて小さな溝が刻まれています。木材を外気にさらすための「通気口」と考えられています。

「内陣」は柱間1間四方です。つまり、すべてが「隅柱」です。

ここの「飛貫」は、東西方向を「上木」、南北を「下木」にした「鉤型付相欠き」で固定しています。「断面図」に、柱を貫通した端部が示されています。

このやり方は、「東大寺南大門」の柱内の「貫」の「継手・仕口」そのものです(「日本の建物づくりを支えてきた技術-14の補足・・・・鎌倉再建南大門の継手仕口図」参照)。

「飛貫分解図」だけ見ると、「建物外周」と「内陣」が分離しているように見えますが、「断面図」で分るように、「飛貫」「頭貫」で固められた「内陣」と「外周」は、三段の「虹梁(こうりょう)」で強く結ばれています。

これは次回にまわします。

もうすでに何度も書いてきましたが、「浄土寺浄土堂」の凄さは、架構を組立てたら、建物の大体が出来上がっていることです。

これは、事前に空間の姿と施工の手順の計画ができあがっていなければできません。工法そのものの凄さはもちろんですが、この計画立案の凄さに仰天せざるを得ないのです。

次回に補足