[文言追加 9.55]

「浄土寺浄土堂」についての話が長くなりましたが、もう少し。

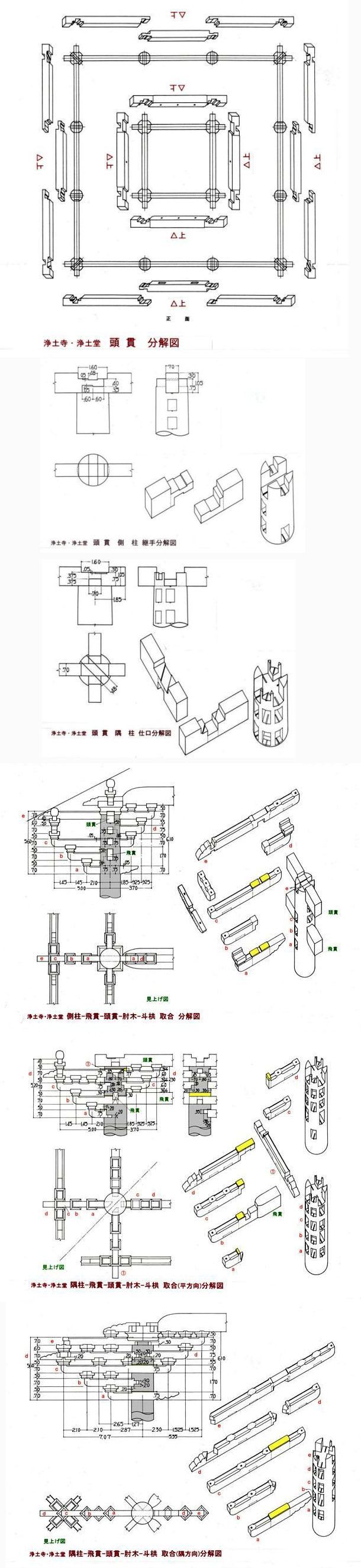

今回は、先回載せなかった「頭貫(かしらぬき)」の納め方と、「飛貫(ひぬき)」「肘木(ひじき)」「大斗(だいと)」などの取合いについて。

「頭貫」の全体の「構成・分解図」と、そこで使われている「継手・仕口」の解説図が、上掲の図版の上3段です。

なお、図版はすべて「国宝 浄土寺浄土堂 修理工事報告書」から転載・編集加筆したものです。

ここで使われているのは、「胴貫(どうぬき)」「飛貫」とまったく同じで「鉤型付きの相欠き:略鎌(りゃくかま)」と「相欠き」だけです。

ということは、古代寺院に比べ、数等複雑な「建て方」を要するこの建物に使われている「継手・仕口」は、この二つだけ、ということです。

「頭貫」は、南北方向を「下木」、東西方向を「上木」として納めています。

上から落し込むだけの仕事ですから、「飛貫」に比べれば、数等簡単だと思います。

ただ、下3段の図で分るように、「飛貫」「頭貫」とからんで「肘木」が設けられますから、その方が大変神経を使う仕事のように思えます。

なお、「頭貫」の隅柱上の「仕口」に見える斜め45度の浅い刻みは、隅柱の「肘木」の「隅方向」解説図(最下段)の部材[e]が載る刻みです。

また、abc・・は「肘木」の下からの順番で、どの柱も同じレベルです。

「頭貫」は柱頭の「凹み」にただ落し込むだけです。そこだけ見ると、簡単に位置がずれてしまいそうに思えます。

しかし、そうならないような見事な方法が採られています。

まず、「頭貫」の上端は柱の頂部よりも上に3寸高く納まるようになっています。

そして、「側柱」位置では、「側柱の取合分解図」(上から4段目の図)のように、「頭貫」に直交し、「相欠き」で部材[e]が載り、そこにかぶさる形で「大斗」が納まるのです。柱通りの「頭貫」(上木)にも[e]の載る刻みが施されています。

その結果、「大斗」を据えると、「柱」「頭貫」「肘木e」「大斗」が一体となり、「頭貫」の位置がずれる心配もないことになります。

いわば「大斗」自体が、大きな「栓」のような役割をしているのだ、と言えるかもしれません。

また、「大斗」自体、「頭貫」の中に埋まる恰好になりますから、古代寺院の「大斗」にはかならずある「太枘(だぼ)」が「大斗」の底部にはありません。

もっとも、今の《構造専門家》は、「大斗」が「置いてあるだけ」なんてとんでもない、上方に跳んだらどうするのだ、と言って、柱と大斗を金物で結べ、などと言うかもしれませんね!?

一体になっている、ということを見忘れるとそういう考えになるでしょう。もっとも、一体になっている、ということも信じられないのかもしれませんが・・・。

それはさておき、

[e]までいれて「肘木」は5段あります。その内、[b]は「飛貫」レベルにあたります。

「隅柱」では、

「飛貫」の柱を貫いて外に出た部分を「肘木b」に加工してあります(下から2段目の図)。隅柱内部で、東西方向、南北方向の「飛貫=肘木b」は交叉します。

そして、その上下の「肘木」すなわち[a][c]は、柱を貫かないで、「大入れ」で「柱」に挿してあります。

「大入れ」ですが、正確に言えば、先端は[a]では「下小根」、[c]では「上小根」になっています(下から2段目の図参照)。

これは、全部を「大入れ」にして、柱が大きく欠き取られることを避けたのではないか、と調査者は見ています。

[c]の上になる[d]は、柱内で①と直交しますが、その場合、[d]を内外に二分して柱内で継ぐようにしてあります。継手は「鉤型付きの相欠き:略鎌」です。

「隅柱」で軒の外角へ向けて斜めに出る「肘木」は、逆に[a][c]を貫通させています(最下段の図参照)。

つまり、「隅柱」には、東西方向、南北方向、そして斜め45度と1本の柱に三方から「肘木」が取付き、なおかつ1本おきに柱を貫通させています。

これらが、柱内でかち合わないように取付けかたに気を配っているわけです。

そして「側柱(中間の柱)」では、

「隅柱」の平側の「肘木」とは貫く位置を逆にして、[a][c][e]を貫通させ、[b][d]を挿すだけにしています。これは、柱通りの「飛貫」を優先させるためと考えられます。

ただし、外部側には[d]はありません(下から3段目の図参照)。

なお、各図で分るように、貫通する材(柱内で継ぐ場合も含め)の柱にあける穴は高さを0.5寸(約15mm)大きくあけ、上端に「埋木:楔」を打込んで「肘木」を固定しています。

いまだにその理由がよく分らないのは、「肘木」を「大入れ」にしたときの「小根」の使い分けです。

先端を「小根」にすることで、欠き取りが少なくなるのは納得が行くのですが、どのような所に「上小根」(または「下小根」)を使うのか、そのルールが判然としないのです(これだけ気配りした「設計」ですから、ルールがあるはずだと私は思います)。

一つの推測としては、「隅柱」の平方向の図のように、貫通している材から離れている側を「小根」としているように考えられます。

ここでは、[b]の上に来る[c]では穴から遠い側の「上小根」、[a]は「下小根」になっています。

この推測は、「隅柱」の「隅方向」で、[a]と[c]に挟まれた[b]、[c]と[e]に挟まれた[d]の「小根」が、ともに「上」や「下」ではなく中央にとられていることの説明にもなります。こうすると、貫通する穴の近くの欠き取り分が小さくなるからです。

しかし、そうだとすると、「側柱」の[b][d]も「隅柱」の「隅方向」と同じにした方がよいわけですが、そうなっていないようです(両方とも「上小根」です)。

そこで、どういうルールなのか、という疑問が残ってしまうのです。

また、このような穴だらけの柱、特に「隅柱」など見たら、現在の「構造専門家」は、きっと「断面欠損」を計算し、心配し、補強の必要を説くでしょう。

でも、修理時点、800年を越える年月を経ていましたが、そして建物は大分傷んではいましたが、そのあたりは何の問題もなかったようです。

それはそれとして、このようにして組まれた架構は、きわめてがっちりした架構になります。

建築の世界では、鉄筋コンクリートなどでつくる柱と梁の架構・構造を「ラーメン構造」と言います。ラーメンとはがっちりした「枠」のことを言います。

その意味で、「大仏様」のつくりかたは木材による「ラーメン構造」と言ってもおかしくはありません。

そしてまた、「大仏様」をいわば下敷きにして近世までに確立した「差物・差鴨居」や「貫」を多用して「架構を一体化・立体化する工法」もまた同じです。[文言追加 9.55]

ただ、鉄筋コンクリートのそれと大きく違うのは、木材の「ラーメン構造」は「しなやか」だ、ということです。それは、木材が「しなやか」な材料だからです。

たとえば、「柱」に「横材」を貫通させ「楔」で締めると、「ラーメン」状になります。

しかしそれは、コンクリートのようにガチガチではなく、弾力性があるのです。

木を押し付ければ凹みますが、押し付けをやめると、ほとんど元の状態に戻ります。そのために「弾力性があり、撓んでも元に戻るようなラーメン」、それが「木造のラーメン構造」なのです。

しかも、その「しなやかさ」は一定ではありません。

一定と見なすことができません。[文言追加 9.55]

使う樹種によっても異なり、同じ樹種でも材により異なります。

そして、それがゆえに、通常の「近代科学の方法論」にのらないのです。

そしてそれが、現在の「耐力壁依存理論」を生んでしまったのです。

簡単に言えば、木造建築に真正面から付き合うことをやめて、きわめて便宜的な、似非科学的な「理論」をつくってしまったのです。何のために?「科学的」であることを装いたいために、です。

そして、木造建築に真正面から付き合うことをやめた結果生まれた「理論」で、木造建築を律しようとしているのが「建築基準法」なのです。

しかし、鎌倉時代の工人たちは幸せでした。

彼らは、真の意味で scientific であり得たからです。

彼らは理詰めだった、真の意味で合理的な考えの持ち主で、しかもそれを自由に発揮できたのです。

「大仏様」は中国・宋の技術によると言われています。しかし、それにしては、完成度が高い。宋の技術がヒントになったかもしれませんが、それだけではできない、と私には思えるのです。

私は、前にも書きましたが、当時、民間の工人たちの「技」は、上層階級の工人たちのそれを上回る段階まで進んでいたのではないか、と思うのです。

なぜなら、上層階級の工人たちは、ややもすると「しきたり」「形式」にとらわれます。

しかし、民間ではそんなことは必要ありません。だから、自由奔放に展開することができたのではないか。そう思うのです。

今、建築界は、建築基準法に唯々諾々として従う人たちと(これが多数派を占めます)、それは違うと思っている人たち(当然少数です)とに分かれています。

私は、この少数の人たちが、世の中から消えないことを願っています。

王様の耳はロバの耳、王様はハダカだ、と言い続けないと、誤謬が真実になってしまうからです。

多数派の必要はありません。「真実」を言い続ける。これを持続し続ける、これが、多数派の目の上のタンコブになるはずだからです。どちらが「合理的」か、歴史で判明するからです。

それにしても、見れば見るほど、この「設計」は凄いと思います。

例えば、各所の寸法や各部材の寸面。すべて何種類かに「標準化」されています。「継手・仕口」は、先に触れたように各1種類。それでつくってしまっているのです。

しかも、だからと言って、安直な空間ができているわけではなく、これ以上の空間はない、と言っても言い過ぎではない空間ができているのです。それが、何の造作材、付加材もなく、いわば架構だけでできてしまっている。

初めてこの建物を訪れたときのことを鮮明に覚えています。

神戸から神戸電鉄粟生(あお)線とバスを使って数時間かけてやっとの思いでたどりついたとき、目の前にあったのは何の変哲もない素っ気無い建物。

しかし、堂内に入ったときの驚きは言葉にならなかったのを覚えています。ほんとに言葉にならない、当然写真ではその空間は表せない。凄い空間。

今回紹介するために、あらためて「報告書」を読み直しました。そして、あらためてその「設計の凄さ」についても、認識を新たにしました。

もし神戸の方に行かれる機会がありましたら、ぜひ一度訪れることをお薦めします。ただし、一日がかりです。

また長くなってしまいました!