風邪で伏せっている間に読み終えました。TWA800便の墜落事故が題材で、思いがけない方向に展開していくのに目が離せない思いでした。Bandaidの扱いが実に巧妙だったり、主人公がつまらない冗談を言ってみたり、妙に皮肉屋だったりするところが奥行きを持たせていたと思います。

'I headed back to New York on the New Jersey Turnpike, which is very senic, if you close your eyes and think of someplase else.'という調子で。

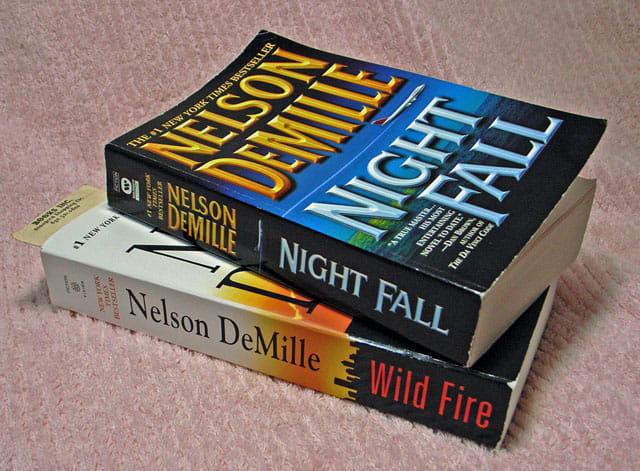

後から、翻訳が出ていることと、"超音速漂流"の邦題で昔読んだ本の著者だったことを知り、何となく納得しています。続編にこれから取りかかります。

'I headed back to New York on the New Jersey Turnpike, which is very senic, if you close your eyes and think of someplase else.'という調子で。

後から、翻訳が出ていることと、"超音速漂流"の邦題で昔読んだ本の著者だったことを知り、何となく納得しています。続編にこれから取りかかります。