2023年5月17日(水)に静岡の金谷駅から旧道の東海道沿いにある諏訪原城に行って来ました。

JR東海道線金谷駅から旧東海道の金谷坂石畳を上り諏訪原城へ・・・帰りはセンター前のバス停から丁度良い時間にあたりバスで踊りました。

旧東海道の石畳の道です、玉石で歩きずらい道を・・・石畳の終点まで上ります・・・右側方面を進めば。

此処も旧東海道です、右側は諏訪原城ですが、正面に諏訪原城センターの看板が・・・・。

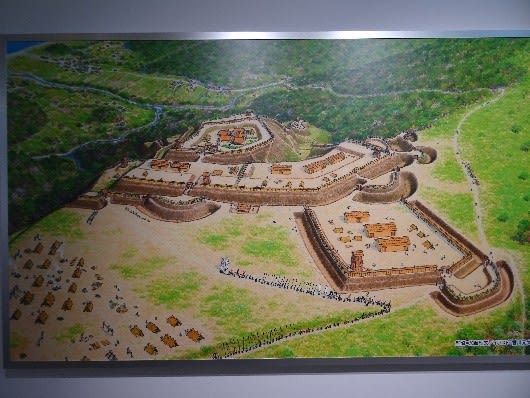

センター内の模型図・・・諏訪原城の縄張り図・・・・私は図の上から右上へ右側下の三日月馬出横辺りにまで来たのですね、諏訪原城は大井川の河岸段丘(牧之原台地)の端に築かれた平山城・・・・図の下側が防御を固めれば良いのです、天正元年(1573)武田信玄死去、武田勝頼が馬場美濃守信房(信春)に命じ築城した武田流築城技術を駆使した壮大な山城なのです、天正3年(1575)武田勝頼が長篠の戦で敗れ、徳川の城に変わりますね、いずれにしろ高天神城のツナギの城・もしくは見張りの城となり、天正9年(1581)徳川軍が高天神城を奪還することによりお城の使命が終わりその後廃城。

センター横から諏訪原城城内へ・・・・大手南外堀から。

大手南外堀跡・・・右側の木々の中が二の曲輪大手馬出の三日月型堀のある所です。

右側の道を北側(正面)へ進みますね、右側は二の曲輪大手馬出の空堀。

二の曲輪大手馬出の空堀・・・・左側土塁上が諏訪神社。

順路の順番に従って進みますね、右側は二の曲輪でこの方面に複数の虎口が(馬出)あります・・・右は後になります。

此処は大手曲輪・・・・右側は外堀・二の曲輪側。

左側に大手北外堀、その先が惣曲輪・・・二の曲輪の外堀に沿って進みますね。

今、図の左中央辺りの色なし部分まで来ましたね。

右側が二の曲輪、正面が二の曲輪中馬出。

惣曲輪端から見た二の曲輪中馬出・・・此処は馬出の南虎口。

大きな三日月堀を持った馬出・・・・曲輪の虎口(出入り口)が防御の弱点になるので考えられたのですね、その後枡形虎口が採用されますが武田流は丸馬出の形が多く用いられましたね。

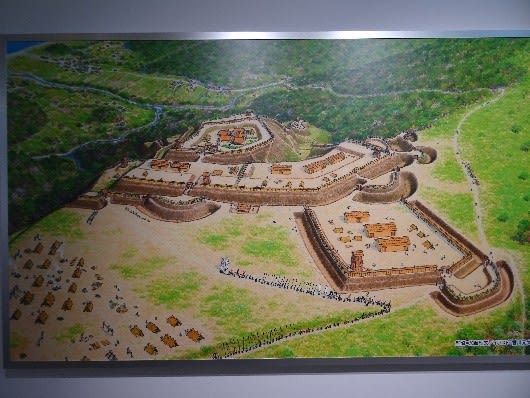

センター内にあった模型図・・・如何ですか。

北側方面へ回り込みました・・・・結局防御力は土木工事の力が必要なのです。

北側の二の曲輪北馬出の門・・・復元。

馬出側の内側、左が二の曲輪。

二の曲輪中馬出と二の曲輪を繋ぐ土橋・・・模型では木橋ですね。

諏訪原城二の曲輪。

二の曲輪を直進、本曲輪の虎口。

二の曲輪と本曲輪との空堀・・・・虎口の土橋より・・・右側が二の曲輪。

本曲輪へ・・・・。

諏訪原城本曲輪を奥に直進・・・中央に段差がある、地図では空堀で分割。

本曲輪の端、昔は大井川がこの下方面に流れていたみたいですね、脇下に帯曲輪(内堀)。

金谷方面の街並みが眼下に・・・・牧之原台地の先端です。

本曲輪の端・・・此処から二の曲輪方面へ戻ります、左側の下は水の手曲輪。

本曲輪の端、向こう側は二の曲輪。

本郭と二の曲輪の間の内堀・・・・井戸曲輪・・・・反対側に水の手曲輪。

水の手曲輪・・・・今も清水が湧いていますね、左側が本曲輪、右側が二の曲輪。

水の手曲輪から上り、二の曲輪。

二の曲輪の土塁を上ると二の曲輪東内馬出、奥にあるのが諏訪神社(二の曲輪大手馬出)、左側方面へ進みますね、右方面は先程の大手曲輪。

二の曲輪南・東馬出方面へ。

外堀が続きます・・。

二の曲輪南馬出・・・・この方面には馬出が密集していますね。

二の曲輪東馬出。

二の曲輪大手馬出方面へ戻ります。

見事な外堀が続きますネ。

諏訪神社・・・二の曲輪大手馬出の土塁上ですね。

諏訪神社裏手側、最初に向こう側を通り奥に進んだのです。

諏訪神社裏の土塁から見た三日月堀空堀です、虎口の前には馬出を設けてありますね、築城者の馬場美濃守信房は天正3年(1575)長篠の戦で戦死、その勢いで本城も落城、以後は徳川軍のものになりました・・・。

JR東海道線金谷駅から旧東海道の金谷坂石畳を上り諏訪原城へ・・・帰りはセンター前のバス停から丁度良い時間にあたりバスで踊りました。

旧東海道の石畳の道です、玉石で歩きずらい道を・・・石畳の終点まで上ります・・・右側方面を進めば。

此処も旧東海道です、右側は諏訪原城ですが、正面に諏訪原城センターの看板が・・・・。

センター内の模型図・・・諏訪原城の縄張り図・・・・私は図の上から右上へ右側下の三日月馬出横辺りにまで来たのですね、諏訪原城は大井川の河岸段丘(牧之原台地)の端に築かれた平山城・・・・図の下側が防御を固めれば良いのです、天正元年(1573)武田信玄死去、武田勝頼が馬場美濃守信房(信春)に命じ築城した武田流築城技術を駆使した壮大な山城なのです、天正3年(1575)武田勝頼が長篠の戦で敗れ、徳川の城に変わりますね、いずれにしろ高天神城のツナギの城・もしくは見張りの城となり、天正9年(1581)徳川軍が高天神城を奪還することによりお城の使命が終わりその後廃城。

センター横から諏訪原城城内へ・・・・大手南外堀から。

大手南外堀跡・・・右側の木々の中が二の曲輪大手馬出の三日月型堀のある所です。

右側の道を北側(正面)へ進みますね、右側は二の曲輪大手馬出の空堀。

二の曲輪大手馬出の空堀・・・・左側土塁上が諏訪神社。

順路の順番に従って進みますね、右側は二の曲輪でこの方面に複数の虎口が(馬出)あります・・・右は後になります。

此処は大手曲輪・・・・右側は外堀・二の曲輪側。

左側に大手北外堀、その先が惣曲輪・・・二の曲輪の外堀に沿って進みますね。

今、図の左中央辺りの色なし部分まで来ましたね。

右側が二の曲輪、正面が二の曲輪中馬出。

惣曲輪端から見た二の曲輪中馬出・・・此処は馬出の南虎口。

大きな三日月堀を持った馬出・・・・曲輪の虎口(出入り口)が防御の弱点になるので考えられたのですね、その後枡形虎口が採用されますが武田流は丸馬出の形が多く用いられましたね。

センター内にあった模型図・・・如何ですか。

北側方面へ回り込みました・・・・結局防御力は土木工事の力が必要なのです。

北側の二の曲輪北馬出の門・・・復元。

馬出側の内側、左が二の曲輪。

二の曲輪中馬出と二の曲輪を繋ぐ土橋・・・模型では木橋ですね。

諏訪原城二の曲輪。

二の曲輪を直進、本曲輪の虎口。

二の曲輪と本曲輪との空堀・・・・虎口の土橋より・・・右側が二の曲輪。

本曲輪へ・・・・。

諏訪原城本曲輪を奥に直進・・・中央に段差がある、地図では空堀で分割。

本曲輪の端、昔は大井川がこの下方面に流れていたみたいですね、脇下に帯曲輪(内堀)。

金谷方面の街並みが眼下に・・・・牧之原台地の先端です。

本曲輪の端・・・此処から二の曲輪方面へ戻ります、左側の下は水の手曲輪。

本曲輪の端、向こう側は二の曲輪。

本郭と二の曲輪の間の内堀・・・・井戸曲輪・・・・反対側に水の手曲輪。

水の手曲輪・・・・今も清水が湧いていますね、左側が本曲輪、右側が二の曲輪。

水の手曲輪から上り、二の曲輪。

二の曲輪の土塁を上ると二の曲輪東内馬出、奥にあるのが諏訪神社(二の曲輪大手馬出)、左側方面へ進みますね、右方面は先程の大手曲輪。

二の曲輪南・東馬出方面へ。

外堀が続きます・・。

二の曲輪南馬出・・・・この方面には馬出が密集していますね。

二の曲輪東馬出。

二の曲輪大手馬出方面へ戻ります。

見事な外堀が続きますネ。

諏訪神社・・・二の曲輪大手馬出の土塁上ですね。

諏訪神社裏手側、最初に向こう側を通り奥に進んだのです。

諏訪神社裏の土塁から見た三日月堀空堀です、虎口の前には馬出を設けてありますね、築城者の馬場美濃守信房は天正3年(1575)長篠の戦で戦死、その勢いで本城も落城、以後は徳川軍のものになりました・・・。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます