2025年2月27日(木)長浜城に行って来ました、今日で今回の旅の終わり、熱海からの踊り子号までの時間に合わせての見学。

長浜城は内浦湾のヤヤ左側に位置し、突き出した半島状の岩場の海城です、左側が長浜城、右側はシーパラダイス方面(長浜?)。

今回は右側から城内へ入りますね・・・弁天社のある方です‥・長浜城跡のバス停の反対側(沼津より)。

こちら側からは4の曲輪・3の曲輪方面から2の曲輪へ迫るコースとなります、正面へ行けば3の曲輪・・・左側へ行けば4の曲輪。

4の曲輪側へ・・・長浜城の一番外側の備えですね。

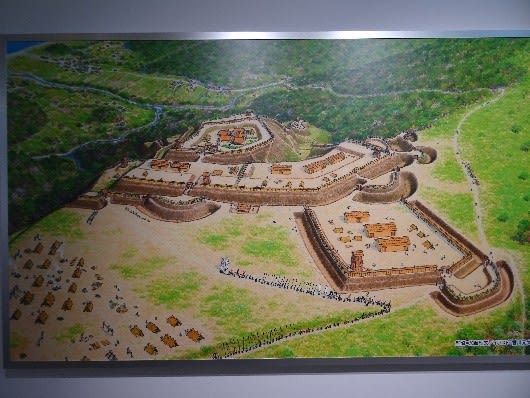

長浜城の縄張り図・・・上側は海・・・長浜城の南側は道路で消失・・・左側奥一帯が長浜の根古屋(城下)北条水軍衆の屋敷の集落地・・・・4の曲輪は海側・海岸側からの最前線防御地点。

4の曲輪の虎口。

4の曲輪。

此れから弁天社・・・3の曲輪へ。

3の下段の曲輪・・・弁天社の社が・・・。

弁天社の横は一段高い・・・此処も3の曲輪。

3の曲輪上段から下段を見る。

3の曲輪に説明版があったので・・・記載・・・右下側はバス停のある田久留輪方面です・・・現在はこの道は?・・・4の曲輪からになっていますね・・・途中は木橋がかけられています。

3の曲輪と2の曲輪の間の堀切の底道・・・木の辺りが虎口・・・上の図。

弁天社の横から見た2の曲輪方面。

2の曲輪の説明は・・・前編です、ヤグラから腰曲輪方面へ進みます、右側を回り込むように進むと・・・バス停側へ。

長浜城主郭前の曲輪B・C・D・・・。

脇を下り・・・・振り返ります・・・主郭部分ですね。

腰曲輪の最下部まで来ました。

その先の海辺へに繋がる路を下ります・・・急坂。

長浜城正面の海辺まで降りてきました、岩場です‥・淡島が正面に内浦湾は波穏やか。

岩場からは長浜城全体が見えませんので正面左側を・・・先程の弁天社側の方です。

今度はヤヤ左側・・左側の木々の間が長浜城腰曲輪から降りてきた所・・・この右側一帯に北条水軍の軍船が靄っていた場所みたいですね。

岩場から木々の間を抜け出て、腰曲輪下から見上げた長浜城、小さなお城ですが中々見ごたえのあるお城でしたね。