2022年12月20日(火)に高崎の箕輪城に行って来ました、今回で2度目、郭馬出西虎口門の復元が為されたので伊香保温泉からバスで東明屋へ今度も奥方とは別行動となりました。

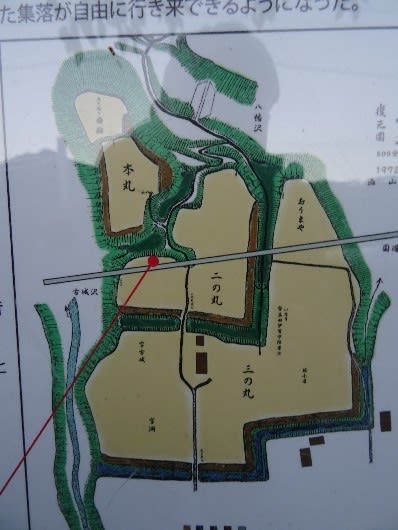

箕輪城の縄張り図ですが、此れは徳川時代初期天正18年(1590)の井伊直政12万石の改造時ですね、慶長3年(1598)高崎城に移り廃城となります、約500年前の永正9年(1512)に長野業尚が築城、憲業・業政・業盛の4代永禄9年(1566)に武田信玄により落城、以後織田(滝川一益支配)・北条氏邦・徳川と変遷しました。

今回は下側中央の搦め手口・二の丸・郭馬出・木俣曲輪・大堀切を西側・大手虎とう門・白川埋門・鍛冶曲輪・三の丸・蔵屋敷・堀底道を北側へ・新曲輪・丸馬出・御前曲輪・本丸・二の丸と廻りました、以前は左側の水の手曲輪方面から回り込みましたね、上側(西側)は榛名白川が流れ河岸段丘の縁に位置します、南側は昔は沼地とか、大堀切で南北に分断し、空堀で沢山の曲輪が構成された群馬の百名城のお城です。

此処もバスがあまりなく、伊香保温泉を11時発(此れが一番)なのでホテルを10時に出ました(バス停で待ちましたが)、東明屋バス停まで約30分、此処から高崎まで約50分約2時間城内を見学、長野時代は大手口(徳川時代には搦め手口)・・・左側から入ります。

奥が二の丸の虎口へ右側は二の丸・本丸・御前曲輪脇の帯曲輪・稲荷曲輪と続き新曲輪方面へ行きます、左側へ進みますね。

なおも進みますね・・・今は二の丸前の虎口・・・・此処は昔は無かったのでしょうね(左側から木俣曲輪へ回り込むか、狭く細いか)?。

いきなり二の丸です、右側は空堀で本丸との間を隔ててありますね・・・左側が下に続く。

此処が圧巻の個所ですね、右側が二の丸、大堀切で分断、土橋の向こう側が郭馬出曲輪(かくうまだし)、右側が西虎口門(復元以前は無く今回初見)。

折角ですから二の丸大堀切の土塁上から・・・土橋向こう側が、郭馬出。

土橋から見た大堀切底・・・・東側。

振り返ります、土橋上から見た西側の大堀切底、右側が二の丸、木々がある場所が三の丸・・・後程この堀底道を下り大手門口方面へ行きますね。

これが復元された、郭馬出西虎口門です。

西虎口門から見た所・・・土橋の向こうの曲輪(名称が?)。

土橋を下り、郭馬出西虎口門です、城柵の門より進んだ、中世の建物で趣のある門ですね!、此れが見たかったのですヨ。

郭馬出前の木俣曲輪です、この下に法峰寺があり、激戦の水の手曲輪があります(前はこちら側から上がってきました)。

木俣曲輪から見た、郭馬出西虎口門です・・・馬出は三方が堀・土塁で囲み、横サイド(?)から出退陣するための場所ですね。

木俣曲輪から見た高崎方面・・・・草の為先までいけず、この下が法峯寺・水の手曲輪・観音様口です。

木俣曲輪左側(東側)から見た景色、右下側が今登って来た東明屋方面、山は赤城山ですね、先程の道はお墓の向こう側から上がって来ましたが、こちら側へ回り込むのかな?。

木俣曲輪から戻り大堀切の底へ下ります、途中から見あげた郭馬出西虎口門。

大堀切の底道・・・大手門方面へ、右側は三の丸。

西側です、榛名白川はこの左側を下りますね、白川口埋門。

埋め門脇が大手虎とう門口、虎とう・・・・中国の戦術の虎の巻・・・井伊直正が命名したとか?、この広場後が鍛冶曲輪。

鍛冶曲輪の石垣です、この奥が鍛冶曲輪で、三の丸・二の丸・本丸へと続きますね。

鍛冶曲輪脇を上ると三の丸石垣が、埋まっていますが4m位の石垣とか・・・多分、北条氏邦が改築。

三の丸です、右側は先程下った大堀切。

三の丸と二の丸(右側)を分ける空堀です、左側が三の丸で蔵屋敷方面へ続きます。

三の丸虎口脇から見た大堀切と郭馬出西虎口門。

蔵屋敷曲輪から見た本丸との木橋(復元今は渡れず)・・・蔵屋敷から通仲曲輪方面には道が無く行けません、少し戻り堀底道へ。

空堀へ降りて本丸(右手側)脇を進む。

なおも左に進みますが、右側は本丸、正面が御前曲輪・・・正面階段は両曲輪を隔てる空堀へ出る・・・。

御前曲輪の裏側の堀・・・現在の御前曲輪への階段は当時はどうかな?、右側は通仲曲輪、右側の堀底道から来ました、後程正面の階段から御前曲輪へ。

上の所から少し下がってみた、左側は稲荷曲輪・帯曲輪で最初の所に繋がります、その左側は新曲輪、正面は御前曲輪。

北側の丸馬出・・・遺構がはっきりしませんね、新曲輪も畑・・・状態でハッキリしませんね。

丸馬出から御前曲輪方面、左側が新曲輪。

御前曲輪に入りました、北側です、左奥は井戸。

御前曲輪の南虎口・・・・他に西虎口門・・・木橋による虎口が在ったみたいですね、この曲輪で長野業盛永禄9年(1566)武田信玄の2万の軍勢の猛攻撃にあい22歳?の若さで自刃、辞世の句 春風にうめも桜も散りはてて 名のみぞ残る箕輪の山里、親の業政の代には攻め落とすことが出来ず業政が死んで信玄は喜んだとか?、武田勝頼は永禄6年に箕輪攻めで初陣2歳下。

新陰流の祖、剣聖・・上泉伊勢守信綱はこの長野業政(なりまさ)・業盛(なりもり)に仕え、信玄との戦いにも参戦目覚ましい戦いをしました、長野氏滅亡後は仕官せず剣一筋に・・・。

この箕輪城は真田幸綱(幸隆)も天文10年(1541)武田信虎(信玄の親)により海野平の戦いで敗れ長野業政を頼って逃げてきましたね、その後晴信(信玄)に帰属・・・攻める側になりますね・・・戦国時代ですからネ!。

先程の御前曲輪と本丸(左)を隔てた空堀。

空堀横が御前曲輪と本丸を繋ぐ南虎口、正面が本丸・・・土塁が今に残っていますね。

本丸 南虎口・・・奥が御前曲輪。

少しずらします、本丸の碑・・・奥が蔵屋敷側に繋ぐ木橋(先程下を潜り抜け・・・今は渡れません)、左側土塁の左は堀切・・空堀で二の丸と隔てています。

本丸の南側の虎口、右側は空堀、正面は二の丸・・・・最初に正面左側から入城しました、此れで水の手曲輪方面を除けばほぼ城内を巡りましたね、長野時代・北条時代・徳川時代と改修されたので、長野時代の武田軍の猛攻を支えたお城の規模が?・・・・いずれにしろ素晴らしい名城なのです。