3月にミラーレス一眼を購入して以来、うれしくてコレばかり使って

すっかり、出番のなくなったコンデジ

しかしながら、冷静になって考えてみると、いかに小さいとはいえ、レンズを含めると厚みは2倍以上あり、携帯性はコンデジの圧勝。

したがって、これからは両者を使い分けていくのが吉ですね。

先日の出張では、かさばらないコンデジをもっていたのですが、そのとき気づいた撮りっぱなしの写真です。

7月7日(土)に半田赤レンガ建物の内部公開があり行ってきたのでした。

当日はあいにくの雨天であり、お気に入りの一眼を濡らすのが気が引けたので、コンデジを使ったのでした。

5月17日に当ブログでも紹介しましたが、この建物はビール工場として1898年(明治31年)作られたものです。

外壁も部屋を仕切る壁も随分厚く作られており、梅雨時特有の蒸し暑い日だったにもかかわらず、内部はさわやかでした。

明治時代に、キリン・アサヒ・サッポロ・エビスといった大都市をひかえた既存四大ビールメーカー(サントリーがビールをつくるようになったのはもっと後の話です)に挑戦した一地方都市のビール会社がありました。

それカブトビールです。

2005年、このビールを復刻することに成功し、以来、公開日などには販売されているのです。

で、ここから先、このビールのことで頭がいっぱいになってしまい、写真も取り忘れ、気がついたら、家に帰って、母やヨメと乾杯していました。

ということで、写真はありません。

おぼろげな記憶をたどると350mlで500円

黒ビールのように黒く、スタウトビールのようにコクがありました。

あっそうそう

7/28(土),29(日)は生ビールが飲めるそうですよ・・・・・って明日じゃん。

わたしゃ終日炎天下でお仕事のため、いけません。

残念。

見よ!これが2012年7月現在の我が所領じゃ!

ホントは日本百名城スタンプラリーの塗りつぶしマップなんじゃがの

2007年から始めて、56城掌中に収めたところじゃ。

ワシの天下統一策は3段階からなっておる。

第一段階は愛知県を中心に日帰りで攻略するのじゃが、これはすでに完了済みじゃ。

第二段階は一泊二日でいける範囲をおさえる。

現在はこの段階で、先月の水戸電撃攻撃もその一環のわけじゃな。

ちなみに、第三段階は飛行機やフェリーで移動し、レンタカー・バイクを借りて廻ろうと思っている。

空海軍力を導入するわけじゃの。

で、これからの第二段階の作戦を考えてみた。

その1 北関東制覇

早朝に中央道を使って東進し、八王子城に奇襲をかける。

その勢いをもって鉢形城(埼玉)を攻略し、翌日、金山城(群馬)、足利氏館(栃木)を押さえ関東支配を貫徹するのじゃ。

ただ、心配事は八王子城が山城であること。

この時期、虫の襲撃は避けられんだろうしマムシに出会うかもしれん。

また、このコースは猛暑地帯を走り抜けるゆえ、もちっと涼しくなってから行くのが吉かもしれんのう。

その2 島根遠征

月山富田城、島根城を攻略するコースじゃ。

先月このコースを攻めるか迷ったのだが、梅雨時で山城は足下がぬかるむゆえにやめたのじゃ。

冬になると、雪が心配じゃから、今のうちに攻めた方がいいようじゃな。

その3 ピンポイント郡山城

郡山城(広島)をどう攻略するか悩んでいる。

城廻りだけがツーリングじゃないから、郡山城だけ攻め、他の観光地を巡るのも良いのじゃが・・・

島根遠征の帰り道に寄るのはちょっと苦しいかのう・・・ワシももう若くないから無理は禁物じゃな。

その4 Uターン長州

大阪よりフェリーに乗って門司へ移動する。

そのまま九州へ進軍すると見せかけ、反転し萩城(山口)、津和野城(島根)、岩国(山口)と攻略する。

我ながら見事な作戦じゃ。

ただ、1泊では無理じゃろうな。

そうなれば、郡山城を含めて作戦を練るべきだろうか。

もう少し思案が必要じゃな。

その5 四国平定

四国は城マニアにとって垂涎の土地である。

現存天守は12あるが、そのうち4は四国である。

一泊二日あれば今治城・松山城・湯築城(いずれも愛媛)は落とせるだろう、しかしその後に大洲城・宇和島城(愛媛)が控えており、これを攻めずして帰られるだろうか。

できればなんとか、南進して高知城まで勢力を伸ばしたいが何日かかるかのう。

要検討じゃ。

その6 下越攻略

一泊二日あれば新発田城(新潟)は何とかなると思う。

しかし、せっかくだから、あわせてもう少し侵攻したいところ

山形に北進するか、東に向かって福島へ行くか。

今回、この地図を見て気付いたのじゃが、下越も福島も同じくらいの距離なんじゃのう。

愛知県民のワシにとって新潟は一つとんで隣の県だし、同じ中部地方でもあるので近く感じるが、東北地方の福島はずいぶん遠く感じてしまうのう。

固定概念を打ち払うことも、戦略の上では大事だろうのう。

さて、気力も体力も充分なのじゃが、困ったことに軍資金が不足しておる。ブログには書かんかったが、腕時計を衝動買いしたり、iPodを落としたので買い換えたり、飲み友達が結婚したりして、いろいろ物いりでのう。

ぴぃぴぃでござる。

何とかならんかのう、まっ、隙あらば一気に攻める行動できるよう、事前に充分策を練っておこうと思った次第である。

言わずと知れた徳川御三家一つ水戸徳川家の居城である水戸城は、JR水戸駅北口前あたりにありました。

現在ではそのほとんどが学校として利用され、敷地内には幼稚園から高校まで計7校も存在する一大文教地区になっています。

JR水戸駅北口

ご老公・助さん・格さんがお出迎えしてくれます。

駅前の国道50号線を三の丸2丁目方向に向かいます。

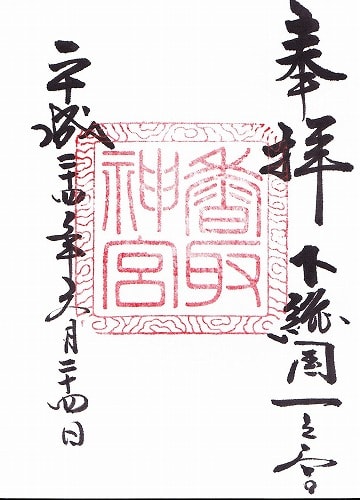

数分沿って歩くと、すぐ右手に水戸黄門神社に到着します。

黄門さまこと水戸光圀は初代藩主頼房の三男でしたが、側室の子ということもあり家臣の家で誕生し、幼少の頃までここで育てられたそうです。

水戸の街は一見すると地震の後は残っていません。

しかし、よく見るとまだまだ・・・

国道を少し進むと、左手に「水戸城跡通り」が見えてきます。

写真は、二の丸の坂下門があったとされるあたりです。

水戸城跡通り沿いの空堀

右側(通り側)が二の丸、左側が本丸です。

堀の中をJR水郡線が走っています。

時間があったら乗りたかったなぁ。

空堀に架かるこの橋を渡ると本丸

現在は水戸第一高校となっています。

ということで、授業中の学校におじゃましました。

薬医門

水戸城の現存するただ一つの建造物です。

明治時代以降、位置や所有者が二転三転して詳しいことは不明ですが、その風格からみて本丸の表門と考えられています。

二の丸跡に戻ってきました。

戦国時代から自生している大シイ

推定樹齢400年の2本のスダジイで、水戸第二中学校の校庭にそびえています。

大シイの道路を挟んだ反対側には、水戸城三階櫓がありました。

現在は水戸第三高校と茨城大付属幼稚園の敷地となっています。

なお、水戸城には天守閣はありませんでした。

これは戦略上必要なかったとか、幕府に遠慮したとかいわれておりますが、空堀とか土塁を見る限りこの地が天然の要塞であったように思います。

水戸市立第二中学校正門

歴史的建造物ではありませんが、趣がありますね。

右に「大日本史編纂の地」を記す碑が見えます。

この地に大日本史を編纂するための彰考館がありました。

編纂の中心人物、安積澹泊(あさかたんぱく)の像

通称、覚兵衛。

そうです。黄門様のお供の格さんのモデルです。

大手門の跡

その脇に立つ2人のおばさんじゃなく・・・

水戸藩初代藩主徳川頼房公の像

二の丸と三の丸を隔てる空堀

このような深い空堀と

土塁で水戸城は守られており、石垣は使われていません。

大手橋

大手門前野から堀に架かります。

徳川斉昭(烈公)像

弘道館正門

大手橋正面には、藩校である弘道館が置かれていました。

十数台収容できる駐車場があり、ここにバイクを置いて散策しました。

この歴史的建造物は東日本大震災を大きく受けていました。

現在中にはいることはできませんが、外から観覧はできます。

このため、入場料は無料となっています。

受付で日本百名城スタンプを押すことができます。

正庁玄関

白壁が落ち、障子が破れ、痛々しいです。

白塀の瓦も落ちたままです。

対試場

ここで武術の試験が行われ、奥の間から藩主や重臣達が見学したそうです。

見事なサルスベリの木

奥の建物は至善堂。藩主の休息所や諸公子の勉学場所として使われていました。

大政奉還後の徳川慶喜もここで謹慎しました。

水戸市立三の丸小学校

かつては弘道館の武館が並んで建てられていました。

偕楽園・水戸城と見学し終え、時刻は11時を過ぎところになりました。

前もって、バビさんのグルメブログ?

銀翼GTで気の向くまま・趣くまま

でもって「水戸」で検索して調べて置いた店に寄ってみました。

けんちんそば(並) 700円

店名:黄門そば

住所:茨城県水戸市南町1-3-11 2F

営業時間:11:00~14:00

定休日:無休

つけけんちん蕎麦は、水戸の名物の一つです。

具だくさんのけんちん汁は大変おいしかったです。

蕎麦が黒くて太いのは良しとしても、ボソボソとしてイマイチ・・・

愛知では蕎麦つゆ以外で食べる文化はありません(カレー南蛮を除く)。そのせいか、けんちん汁+蕎麦つゆでざる蕎麦の方が私には良かったかな。量は申し分なく、お腹が満たされ幸せな気分で帰路についたのでした。

翌朝、ホテルで食事後、偕楽園に向かいました。

金沢の兼六園、岡山の後楽園とならぶ日本三名園です。

偕楽園は1842(天保13)年に水戸藩第九代藩主徳川斉昭によって造園されました。

藩校弘道館で文武修行する藩士の休養の場とすると同時に、領民と偕(とも)に楽しむ場にしたいとして「偕楽園」と名づけられました。

偕楽園の周囲には多くの駐車場が用意されています。

近いところは有料ですが、離れたところは梅まつりの時期をのぞいて無料です。

当然、少し歩くことになりますが、その道沿いにもいろいろ見どころがあります。

言わずも知れた水戸光圀像

斉昭公像、子供は後の徳川慶喜です。

「大日本史完成の地」記念碑

大日本史は水戸光圀が命じて編纂された歴史書で、完成したのが1906(明治39)年、実に250年かかったのです。

ただ、この記念碑小さくひっそりとあって見落としそうです。

偕楽園東門

健園の精神を引き継ぎ、日本三名園では唯一、入園無料です。

偕楽園

所在地: 茨城県水戸市常磐町1-3-3

開園時間: 6:00~19:00(2/20 ~9/30)

7:00~18:00(10/1~2/19)

休園日: なし

入園料: 無料

偕楽園は陰陽、2つの部分で構成されています。

陰は図の緑の部分、陽はピンク色の部分です。

まずは陽の部分

とにかく広い広い梅林が広がっています。

その中には銘木が何本もあり、柵で囲まれておりますが、

それ以外も立派な木ばかりです。

たとえば、この木、通路際の脇役の脇役ですが、この見事な枝振り、驚きです。

次は陰の部分

こちらは表門から歩むと良いとされています。

一の木戸をくぐると、

見事な竹林

しばらく進むと、急に視界が開け、池が見えてきました。

次に、杉林の中に進んでいきます。

写真は太郎杉と名付けられた巨木です。

吐玉泉

薄暗い杉林の中、こんこんと清水が湧き出ていました。

山中をハイキングしているような錯覚にとらわれます。

とても県庁所在地の市街地の中にいるとは思えません。

これで日本三名園すべて訪れたわけですが、それぞれずいぶん趣が違いますね。

金沢の兼六園はきわめて技巧的な庭で、その技術の高さには目を見張るものがあります。

岡山の後楽園は開かれた明るくおおらかな庭です。

そして、偕楽園はまるで山の中のような野趣あふれる一見簡素な、それでいて実に計算された作りになっています。

とても、甲乙は付けられません。

藤棚

季節が変われば、庭の表情も変わることでしょうね。

9:00になりましたので、斉昭公が休憩所として建てた好文亭に寄ってみました。

丹念に手入れされた庭の奥に

落ち着いた建物がたたずんでいます。

室内から庭を観賞

二階からの眺望

庭の向こうに千波湖が見えます。

水戸は市街地の真ん中に湖があります。

この周囲をジョギングしたり、ウォーキングしたりする人をたくさん見かけました。

これなんだかわかりますか。

なんと料理を二階へ上げるためのエレベーターなのです。

茶室の待合

そして茶室

残念ながらこの日は外から見学するだけでした。

好文亭を見学するためには、大人190円の入場料が必要ですが、それ以上の価値は充分あります。

偕楽園に出かけられた際は是非寄ってみてください。

好文亭

所在地: 茨城県水戸市常磐町1-3-3(偕楽園内)

開館時間: 9:00~17:00(2/20 ~9/30)

9:00~16:30(10/1~2/19)

休館日: 12/29~12/31

入館料: 大人190円,小・中学生100円

偕楽園隣の常磐神社

2代藩主徳川光圀公・9代藩主徳川斉昭公を祀る神社です。

宝物殿である義烈館

開館時間:9:30~15:30(平日)

9:00~16:00(土・日・祝日・梅まつり期間)

休館日: 木曜日(梅まつり期間,GW,8/13~16,9/1~20は木曜日も開館)

入館料: 高校生以上300円,小・中学生100円

常陸国一之宮 鹿島神宮は、利根川河口の水郷地帯を挟んで香取神宮の対岸に位置するので、一般道を使って向かいました。

途中、潮来を通って驚きました。

道路が上下に波を打っています。

ブロック塀が崩れたままになっています。

電柱はかなり直されていますがグラウンドの防球ネットの支柱などは皆傾いています。

住宅も傾いている・・・っていうか気のせいかも知れませんが街全体が傾いているように見えます・・・気のせいであってくれと思っています。

東日本大震災による被害は茨城や千葉まで及んでいることは知っているつもりでしたが、いまだにこれだけの爪痕が残っているとは・・・ショックを受けました。

鹿島神宮には無料駐車場が用意されており、そこに駐輪して、参道を歩みました。

趣のある店がならんでいます。

ほどなく到着しましたが、何かへんです・・・

大鳥居が震災で倒れてしまったのです。

楼門

初代水戸藩主の徳川頼房公によって奉納されました。

扁額の文字が気になったので、写真に収めておきました。

後から調べてみると、東郷平八郎の筆でした。

拝殿

徳川秀忠が1619(元和5)年に寄進したそうです。

本殿

残念ながら修復工事中でした。

鹿島神宮の本殿は寺社には珍しく北を向いています。

それも、わざわざ楼門や参道に対して90度横向きになっているのです。

これは香取神宮とともに蝦夷ににらみをきかせるためといわれています。

祭神は武甕槌大神(たけみかづちのおおかみ)。その昔、諏訪の神様と力比べをして武甕槌大神が勝ち、国家統一を果たしたと言われています。

本来、ご朱印は参拝の証としていただくものですが、せっかちな私は先にお願いすることが多いです。

その場ですらすらと書いていただくこともありますが、「しばらくかかるので先に御御参拝ください。」と言われることも時々あります。

大阪の住田大社では、誤って他人に渡されてしまいました。

幸いにも巫女さんが走って取り戻してくれて、事なきを得ましたがこのような引換券があるとそういった心配もありませんね。

香取神宮の杉も見事でしたが、ここの杉も大きい。

奥宮(おくのみや)

徳川家康が奉納したそうです。

以前は本殿でしたが、徳川秀忠が寄進したことによりこちらに移されたそうです。

とにかく樹叢がりっぱでかつ広いです。

要石

地震おさえの石と言われている石です。

水戸光圀が掘り起こそうとしたのですが、途中で投げ出したそうです。

一説には、香取神宮までつながっているとも言われています。

大ナマズを押さえ込んでいるのは祭神の武甕槌大神です。

末社 熱田社

ここまで来て、熱田さんを見かけるとうれしくなります。

御手洗池

1日400キロリットル以上の清水が湧き出し、古くから禊の場として使われています。

御手洗池の近くにも鳥居があったのですが、こちらも地震で壊れてしまいました。

ひととおりまわってから宝物殿に寄るつもりでしたが、開館時間の14:00を少し過ぎてしまっていました。

残念です。

鹿島神宮は武芸を重んじ、「鹿島の剣」として全国にその名をとどろかせています。

その中興の祖である塚原僕伝の像が神社から少し離れた出生地にありました。

この像は現地案内板で知りました。

もう、ひとつ鹿島城の跡が公園になっているようで行ってみたかったのですが、どうも足がパンパンに張ってきてしまって歩きづらくなったので、今回は見送ることにしました。朝、2時起きでここまできたのですから、しょうがないですね。

このあと、鹿島灘沿いの国道51号線を走ること1時間ちょっとで水戸につきました。

ホテルチェックイン後、向かったのは

中華料理 鈴龍

住所: 水戸市中央2-9-10

TEL: 029-221-8545

定休日: 水曜日

とりあえず、ビールと焼き餃子で一息ついて注文したのが、

水戸藩ラーメン 890円

日本で最初にラーメンを食したのは水戸黄門ってご存じですか。

彼が食べたとされるレシピを可能な限り再現したのが水戸藩らーめんです。

小麦粉に蓮根粉を練り込んだ麺。 豚や鶏などでとったスープ。

そして、「ニンニク、ニラ、ラッキョウ、ネギ、ショウガ」の五種の薬味をかけて食べるのです。

あっさりしておいしかったのですが、チャーシューがぶ厚い!

まるでステーキのようでした。

ラーメンを待つ間にモツ煮入りのサラダと漬け物をサービスで出してくれたとても親切な店でした。

佐倉から下総の国一之宮である香取神宮に向かいました。

参道前に無料駐車・駐輪場が整備されており、そこに停めました。

と、ここでミスをひとつ犯しました。

表参道を通らず、脇道を歩いてしまったのです。

「香取神宮(近道)」と書かれていたので、たどり着けるのでしょうが、勾配がきついです。

そんな中でも、道ばたのアジサイが気持ちを癒してくれました。

雨乞塚

732(天平4)年、大かんばつの際に祭壇を設け、雨乞いをしたところ。

今でもその跡が残っているなんて!

ようやく神社に着きました。

では、あらためて表参道を歩いて行きましょう(ホントは帰り道に撮影したのですが)。

大鳥居

参道には寄進された灯籠がならんでいます。

緩やかな坂道をのぼると総門が見えてきました。

狛犬

総門

楼門

拝殿

檜皮屋根の吹き替え中でした。

本殿

作業中でチラ見しかできなかったのが残念。

祭神は、経津主大神(ふつぬしのおおかみ)です。

天照大神の命のもと鹿島神宮に祀られている武甕槌大神(たけみかつちのおおかみ)とともに、大国主に国譲りを迫った神として日本書記に記されています。

この2神は武神として知られており、道場などには「香取神宮・鹿島神宮」と書かれた軸がよく掛けられています。

かつては鹿島神宮と共に蝦夷に対する大和朝廷の前線基地であり、明治以前に「神宮」の称号を与えられていたのは伊勢、香取、鹿島のみだったそうです。

三本杉

源頼義が、この杉に天下太平・社頭御栄・子孫長久の三つの願成就せばこの杉自ら三岐に別れんと祈願したところ三枝に別れたそうです。

残念ながら真ん中の幹は枯れてしまったようです。

神饌殿

海上自衛隊練習艦かとりの錨

香取の名は旧日本海軍の戦艦、巡洋艦、そして海上自衛隊の練習艦と3代にわたって使われました。

境内には杉の巨木が何本もあります。

宝物殿

国宝である怪獣葡萄鏡とはじめ、いろいろな文化財が展示されていましたが、古びた倉庫の中といった感じと臭いには閉口しました。

入場料300円払っているのですから、何とかならないでしょうか。

さし石

若者達が力くらべに使用した石です。

祈祷殿

徳川綱吉の奉納による建物で、かつては拝殿として使われていたそうです。

昔の拝殿は朱色だったのですね。

香取神宮

千葉県香取市香取1697

近くの道の駅「水の郷さわら」で昼食を取りました。

ピーナッツカレー丼 600円

甘めのカレーに落花生、大きめに切ったニンジン、サツマイモ(なんとジャガイモではない)がごろごろと入っております。

懐かしいような、でもこんなカレーは初めてです。

刻みネギがいいアクセントになっています。

芋ようかんが一口付いているのがうれしいです。

お腹を満たした後は、利根川河口の対岸にある常陸国一之宮 鹿島神宮に向かいました。

佐倉城大手門から数百mほど行った住宅地の中に、武家屋敷3棟が保存されています。

【旧河原家住宅】

入口で入場料を支払います。

残念ながらこの住宅は上がる事は出来ず外からの見物になりますが、

雰囲気は味わえます。

まだ子供の頃は、こんな感じの台所を見かけました。

いいですね、こんな縁側でくつろぎたいです。

裏庭

【旧但馬家住宅】

井戸

水道、その向こうにガスコンロ?

おそらく、少し前まで使われていたのでしょうね。

3軒とも、裏庭で野菜を作っていました。

さらに、畑の周りにはお茶の木が植えてありました。

武士といえども、自給できるものは作っていたのですね。

【旧武居家住宅】

どの屋敷も盛土と生垣に囲まれています。

これが佐倉の武家屋敷の特徴です。

3棟の中では一番小さい屋敷です。

おそらく身分も低かったのでしょう。

最近まで住んでいたのでしょうか、屋根はトタンで覆われていました。

庭は質素なもので凝ったところはありません。

梅雨の合間でしたが、陽もさしはじめ、とても落ち着いた雰囲気になってきました。

武家屋敷には駐車場が用意されていますが、周囲の道は細い上に坂で行き止まりも多いので車やバイクでお越しの際は充分気をつけてください。

佐倉武家屋敷

所在地: 千葉県佐倉市宮小路町57

料金: 210円

営業時間: 09:00~17:00(入館は~16:30)

休業日: 月曜(祝日の場合は翌日)

【旧佐倉順天堂】

数km離れたところにある旧佐倉順天堂

1843(天保4)年に開かれた蘭医学塾です。

旧佐倉順天堂

所在地: 千葉県佐倉市本町81

料金: 100円

営業時間: 09:00~17:00(入館は~16:30)

休業日: 月曜(祝日の場合は翌日)

まだまだ佐倉には見どころはありそうでしたが、ここらで別れを告げ、香取神宮へ向かうこととしました。