県道140号線、柳ヶ瀬トンネル福井県側出口を出てすぐ(福井県側停止線よりも手前です)左折すると玄蕃尾城へ向かう林道があります。

林道を2km程進むと、突き当たりになり、ここに7台ほど駐車できるスペースがあります。

入山者は氏名と人数をノートに記入することになっています。

また、ここにも続日本100名城スタンプが置かれていました。

林道を2km程進むと、突き当たりになり、ここに7台ほど駐車できるスペースがあります。

入山者は氏名と人数をノートに記入することになっています。

また、ここにも続日本100名城スタンプが置かれていました。

いざ、出陣

谷筋に沿って、どんどん登ります。

この案内板を左「玄蕃尾城跡 0.5km」へ

もうしばらく、登りが続きます。

谷筋に沿って、どんどん登ります。

この案内板を左「玄蕃尾城跡 0.5km」へ

もうしばらく、登りが続きます。

尾根に出ました。

ここからしばらく尾根沿いに進みます。

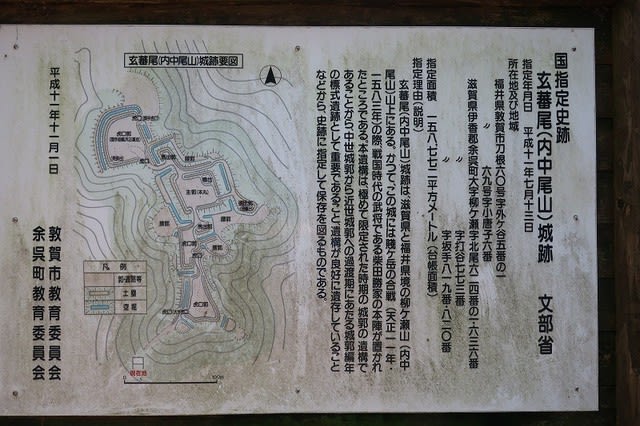

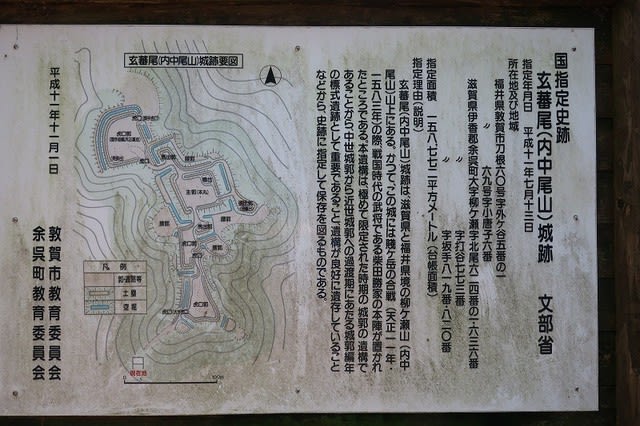

現地案内板が見えてきました。

玄蕃尾城の起源は諸説ありますが、賤ヶ岳の合戦の際には、柴田勝家の本陣が置かれました。

南虎口(大手口)

南の虎口郭

東虎口

南虎口は防御用であったのに対し、東虎口は攻撃用だったようで、

周囲は土塁で囲まれていました。

虎口郭

虎口郭から見た馬出

主郭

櫓台

主郭の周りの土塁

張り出し郭

その名の通り主郭より張り出していて、見晴台が置かれていたようです。

主郭北にある馬出郭

虎口

各郭へは土橋によって接続されています。

北にある虎口郭

周囲は二重の土塁と空堀に囲まれています。

北虎口(搦手口)

腰郭

一段低いところにあります。

主郭や虎口郭と接続されており、連絡用に使われていたのではないでしょうか。

また、ここに敵をおびき出せば高い位置から集中的に攻撃を加えることができます。

ここからしばらく尾根沿いに進みます。

現地案内板が見えてきました。

玄蕃尾城の起源は諸説ありますが、賤ヶ岳の合戦の際には、柴田勝家の本陣が置かれました。

南虎口(大手口)

南の虎口郭

東虎口

南虎口は防御用であったのに対し、東虎口は攻撃用だったようで、

周囲は土塁で囲まれていました。

虎口郭

虎口郭から見た馬出

主郭

櫓台

主郭の周りの土塁

張り出し郭

その名の通り主郭より張り出していて、見晴台が置かれていたようです。

主郭北にある馬出郭

虎口

各郭へは土橋によって接続されています。

北にある虎口郭

周囲は二重の土塁と空堀に囲まれています。

北虎口(搦手口)

腰郭

一段低いところにあります。

主郭や虎口郭と接続されており、連絡用に使われていたのではないでしょうか。

また、ここに敵をおびき出せば高い位置から集中的に攻撃を加えることができます。

おそらく戦国後期に改修されたのでしょう、実に巧妙な縄張りです。

また、土の城でありながら、よくぞここまできれいな形を残してくれました。

なかなか見応えのある山城です。

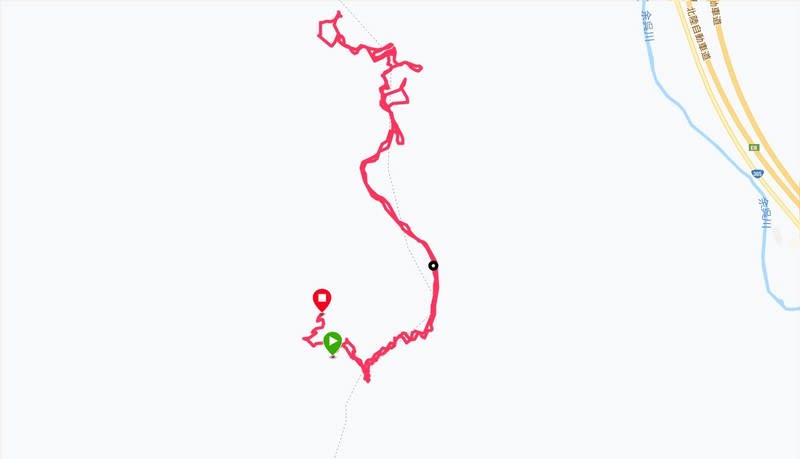

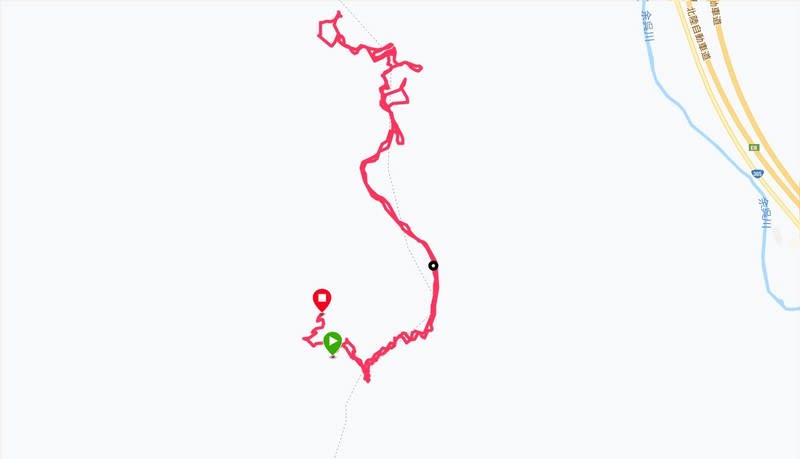

所要時間 約1時間

また、土の城でありながら、よくぞここまできれいな形を残してくれました。

なかなか見応えのある山城です。

所要時間 約1時間