私は、歳がぐるっと一還りするまで勘違いしていたことがたくさんある。その一つが「京」。例えば平安京の碁盤の目のように整備された地域(洛中)には天皇や貴族の住まいと官公署だけが存在し、庶民の家はその外側(洛外)にあったというイメージを持っていた。だが、違った。洛中にも庶民が住むエリアがあった。すなわち、平城京や平安京は、都市計画に基づく都市(人の住む都市)であったわけである。因みに、平安京の碁盤の目の西側(右京)は低地であるため水はけが悪く人が住まなくなったって話はブラタモリで習ったことである。

似たような誤解は江戸城の外堀についてもしていた。私は、外堀の内側には将軍と武士だけがいて、いざ戦(いくさ)となったらそこに立て籠もるというイメージを持っていた。だが、違った。外堀の内側にも狭いながら町人が居住するエリアがあった。考えてみれば、外堀の内側は現在のほぼ千代田区に相当するという。そんな広いエリアであれば町人が住んでいても不思議は無い。

それに対し、西洋や中国の城壁都市については、早くからその内側に王様も兵士も町人も住んでいたという認識を持っていた。そうした城壁にはところどころ門があり、門には番兵がいて目を光らせていた(私が最初にクリスマスプレゼントに買ってもらった「紅はこべの冒険」がパリを囲む城壁と城門を描いていた。謎の人・紅はこべは、フランス革命当時、フランスの貴族をギロチンから救うために荷車の荷台に隠して城門をすり抜けたのである)。江戸の場合、その城壁に相当するのが外堀である。外堀にはところどころ橋がかかっており、橋を渡ったところには見附があった。見附とは、番兵が常駐する見張所であり、西洋の城門に相当する。赤坂見附という地名はそこからきたものである。虎ノ門にも見附があった(写真はウィキペディアから拝借した)。

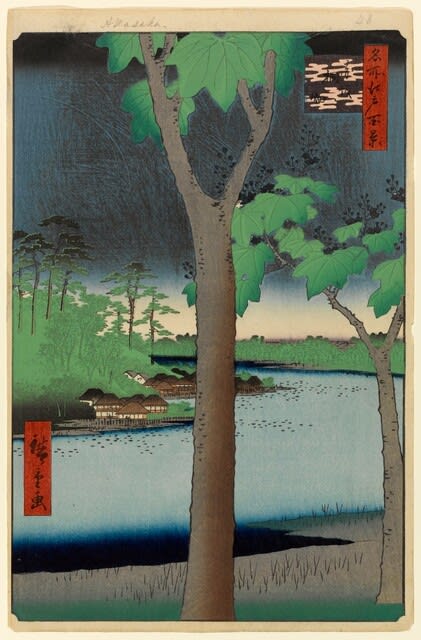

中央右よりの門構えが虎ノ門(虎ノ門見附)である。水流は汐留川であり、写真に写ってる堰の上で水流は左に折れ、その先(写真が切れたあたり)で右に折れるとそこにも堰(水落し)があった。歌川広重作「名所江戸百景」の「葵坂」にその水落しが描かれている。水が激しく落ちる様から「どんどん」と呼ばれていたそうである。

「どんどん」の左側の坂が葵坂。名所だったがその後削られてしまった。現在、葵坂の位置には商船三井の本社ビルがあり、葵坂の左にちらっと描かれている建物の位置に道路が通っていて、その道路のわずかな傾斜がかろうじて当時の地形を思い起こさせる。

「どんどん」の向こうには溜池(赤坂溜池)が現在の赤坂見附の辺りまで細長く広がっており、これも、外堀の一部を成していた(前記の汐留川も、そして江戸城の北を流れる神田川も外堀の一部を成していた)。上掲の写真や絵には石垣が見てとれるが、「名所江戸百景」の「赤坂桐畑」で見る赤坂溜池にはもはや石垣などはなく、

防衛ラインにしては随分鄙びている。まあ、壁などなくてもこれだけ水があれば要害として十分だろう。用水としての役割もあったそうである。この「人造湖」は明治時代に跡形も無く埋め立てられ、現在は外堀通りが通っている。溜池の名残りは交差点や駅の名称としてわずかにあるに過ぎない。

ブラタモリの影響で、以前、浜離宮から汐留川と赤坂溜池の跡を辿って赤坂見附まで歩いたことがあるから(当ブログに書いた)、次の「外堀跡でブラマサコ」では、赤坂見附から四ッ谷を経て御茶ノ水に回ろうと思う。やはり「外堀」というくらいだから水があってほしい。このルートなら四ッ谷の先辺りから水が現れるはずである。

なお、初めてのクリスマスプレゼントのことをちらっと書いたが、私の親は、私が物心がつく頃から「サンタクロースなどいやしない。プレゼントは親が買ってくるものである」と、まるで子どもに夢を持たせるのが悪であるかのごとく力説していたものである。