さらっと仕上げてしまいたいところです。

電暖改造はエコーモデルのお世話になります。

HOと表記されていますが「嘘」、16番ゲージです。

KATOカプラーが車体からうんと飛び出しています。

電暖機器はこちら側に付きます。

車内の椅子の見え方です。 おっ定員表記が印刷済みです。 大きなモデルチェンジ!

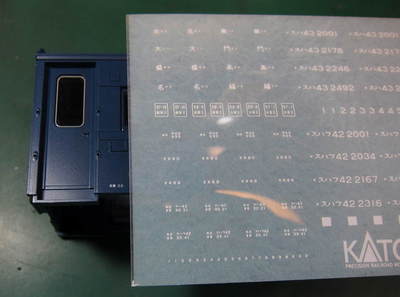

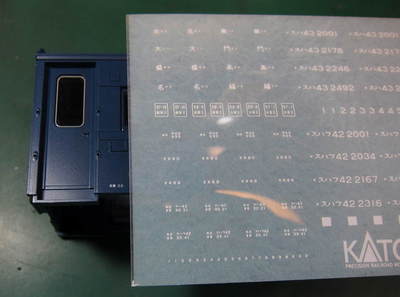

手持ちのKATOのインレタを集めてみました。新品から使い掛けまで数えられません。

左;過去のKATOスハ43系用インレタ

右:現在のKATOスハ43用インレタ クリックして拡大してみてください。

古の製品も現在の製品も電暖車(2000番台)のナンバーが目に付きます。

それに対して製品の床下機器は電暖は考えていません。

(うるさいことを言い出すと端面床下も考えなくてはいけないので仕方がないかなァ)

屋根を外して仕上げようとしたらこういう特殊な固定方法でした。

壊してしまいました。

そういえば昔からこうだった様な気がしてきました。

(破損ですが、まあ心配ないと思います)

破損状況、反対側は概ね無事、一番端も無事です。

キャンバス屋根風の表現をした屋根の表面。上手にざらざらの感じを出しています。

(以前より改善されている様に思います)

Nゲージの室内と同じ成形材を使ってしまったので床は異様に明るい色です。

パネルライトの暗さをカバーする為という意識があるのでしょうけれどこれでは大変出来の良い車体が泣いています。

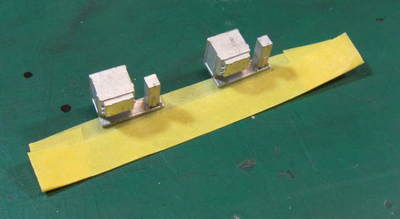

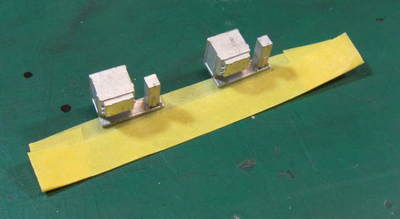

二個セット、二個買わなくてはいけないのは致し方がないと思います。

この値段ですから。

二個有る以上一度にプライマーを掛けて塗装してしまいます。

この様に塗り分けテープで固定しやすい状態にして、新聞紙の上にマスキングテープで固定して塗装します。

(吹けば飛ぶようなものを塗るとき皆さんはどうしているんでしょう)

「50-11 土崎工場」という全検表記

50年にしたのは大変な「改良」だと思います。

「定員88」の印刷は昔のインレタとは別世界というほど小さな文字です。

昔のインレタの全検表記を見てください。

「57-10 鷹取工場」

「58-5 後藤工場」

「59-8 土崎工場」

「57-1 大宮工場」

えっ!こんな遅い時期までスハ43系は残っていたっけ?

残っていてもこの年には全検しないで廃車では?

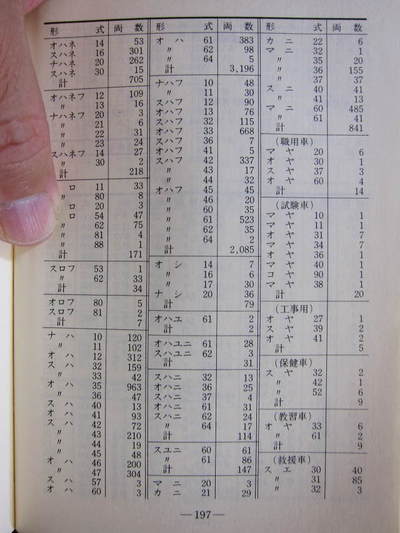

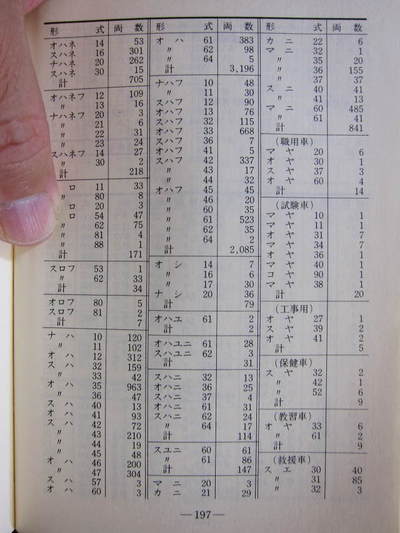

これは昭和59年3月末の配置表です。

698両製造されたスハ43は残り100両に数を減らして居ます。

これは昭和47年3月末の配置表です。

この時点でこの数なのですが、元々スハ43は早い時期に2/3が他形式(オハ46、47)に編入されていたのです。

オハ46、オハ47の両数の多いことには驚かされます。

この時点ではまだ殆ど廃車は出ていないのではないでしょうか。

マスキングが出来上がった各パートです。

床は既にニュートラルグレー缶スプレーを吹いてあります。

椅子は青15号を吹いて塗装場に置き去りで乾かしています。

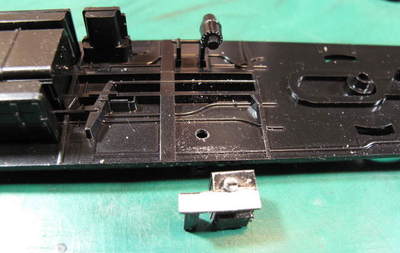

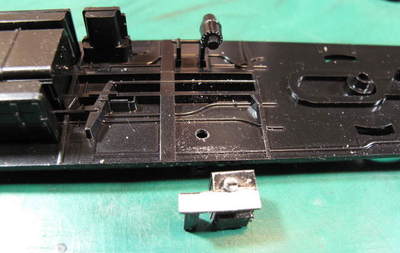

こちらは本題とも言うべき「IMONカプラーへの交換」です。

例によって真ん中のプラスチック棒を切り倒します。

その位置にタップを立てて1.4×6mmビスをねじ込むとプラスチック棒の代わりになってIMONカプラーを取り付けられます。

あっという間に作業終了。

椅子に缶スプレーのつや消しオーバーコートを吹いたら上手い具合にかぶって端だけ白化してしまいました。

これはそのまま利用したいと思います。

半つや消しの黒スプレーを吹いた床下機器と台車はぴかぴかの塗り上がりになってしまいました。

(なかなか綺麗で気持ちよい鴨)

電暖の機器は此処に付けます。

綺麗な床下にも魅力を感じつつ、つや消し黒を軽く吹いてしまいます。

おやっ? このブレーキシューはエラーですね。

TR-40はこんな感じで良いのですが

TR-47はTR-55の様なブレーキ表現が必要です。

これもエラー、ダークグレーの「幌」です。 幌枠をマスキングして黒に塗装します。

この3点には「汚れ色」を吹きました。

いつもの通りですね。

ナハ11の時にナハ11と同じ色に塗装してあったガラベンです。

組み立てていきます。出来は素晴らしいです。

ベンチレーターを屋根に並べます。

台車には下から汚れを吹いています。

0.6mmドリルで穴を深くしなくてはいけません。

窓ガラスを先に外さなくては上手く行きませんでした。

ちらっと見せる内装色の演出。

手摺りを取り付けました。

定員はタンポ印刷化されて小さくなっているのですが所属表記はそのままの大きさなのでバランスがおかしくなってしまっています。

KATOさんの「対策」が待たれるところです。

手摺りを取り付けました。

違う手摺りです。こちらがTOMIXナハ10に附属の手摺りです。

そっくりに見えて実はこんなに違ったんですね。

TOMIXの方が出来がよいです。

色もTOMIXの方が車体に合っています。

差し替えた方が見栄えがよいかもしれません。

床下機器も以前よりディティールフルになったように思います。

20年以上前の車両が何処に仕舞われているのか・・・・・

(比べてみたい)

電暖機器も幸い馴染んでいます。

ポスターを掲出致します。

かなり完成に近づいてきました。

エコーの電暖、そのままでは取付用の突起が集電用燐青銅板に干渉するので突起を削ります。

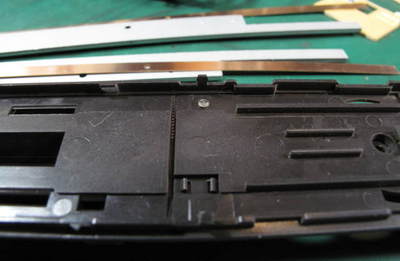

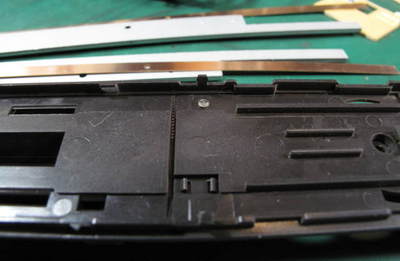

パネルライトを取り付けます。

オハ35系では天井が抜けていたのでアルミテープの使い道が判りませんでしたが、これならどの様に貼って良いか判ります。

オハフ33の時の白いビニールとナハ11の時の白いビニールの中間の白さのビニールを現物合わせでパネルの幅に切ります。

TOMIXナハ11同様に光源近くに「中太」一枚、その先に「細」一枚貼ってその上から白ビニールを貼ります。

白ビニールはこの様に点付けしなくてはいけません。

ゴム系クリヤ;全面に塗るとその塗った全面から光を吸って仕舞うのでパネルライト先端に光が行かなくなってしまいます。

基板のベークライト板が白色LEDの光を通してしまい、真ん中だけ白熱灯になってしまったオハフ33の反省から「リキッドペーパー;修正液」を塗って光を通さない様にします。

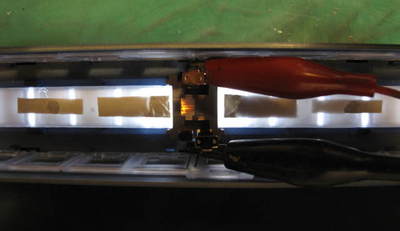

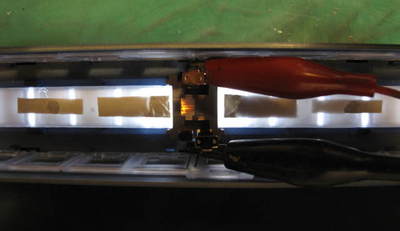

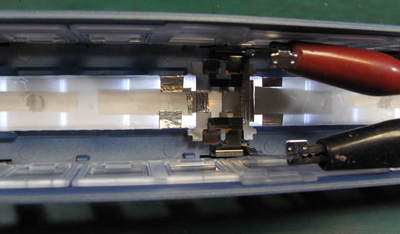

通電してみました。

問題点は

①まだ中心近くは光が強すぎるので塞がなくてはバランスが崩れてしまいます。

②設計が緩い(其処に力が入っていない)ので光源とパネルライトの間に隙間が出来てしまい、そこから直接出ていく光が邪魔です。

③パネル先端の光が弱い、原因はチップLEDだからです。写真で見ても判る様にパネルから側方に光が漏れてしまっています。

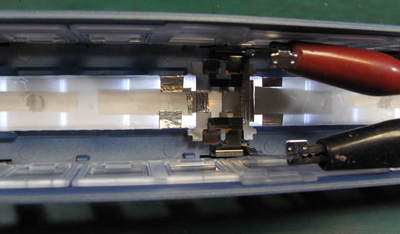

①②③の対策を施しました。

点けてみた感じです。

良くなりました。

見場は悪いけど仕方がないですね。

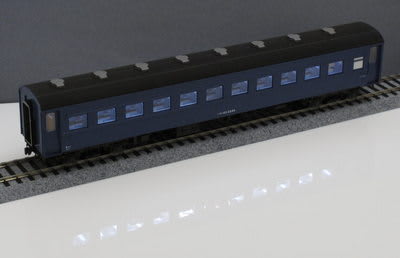

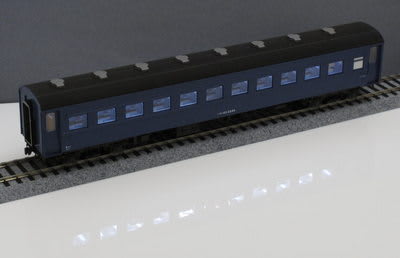

組み付けて完成と致します。

少し暗いです。

IMONのD-121(以前のパネルライト)と同じくらいでしょうか。

(アクラスと比べると2絞り分くらいは明るいですが)

IMONのD-121はコンデンサーを生かすためにチップLED1個ですが、チップの欠点を補うべくパネルとチップを密着させているので効率が高いです。

光の色が青すぎます。色温度が高めに行ってしまったIMONより遙かに高いです。

デッキ窓からパネルライトの光が直接漏れて仕舞います。

仕切り板の高サが足りていません。

まあどちらにしてもプラ車体の場合、室内灯を楽しむのは限界があります。

室内灯に拘るなら「真鍮車体」は絶対必要です。

屋根はちょっと硬質な仕上がりですが、この位が限界かもしれません。

ナハ10と並べて見ました。

プラ客車でこの組み合わせが出来るというのは素晴らしい事です。

IMONカプラーは16番車両に対して大きさばっちりですね。

取り付け高サも「単に置換えただけ」ですが全く問題ないはずです。

こうして見るとHOと連結できることを考えたために10%低い位置に決めた16番の連結器高サがよく判ります。

エアホースの高サは連結器の高サとすれば、それをスケール高サにすると近所で食い違いが出来てしまうので模型設計者としても悩む部分かと思います。

電暖改造はエコーモデルのお世話になります。

HOと表記されていますが「嘘」、16番ゲージです。

KATOカプラーが車体からうんと飛び出しています。

電暖機器はこちら側に付きます。

車内の椅子の見え方です。 おっ定員表記が印刷済みです。 大きなモデルチェンジ!

手持ちのKATOのインレタを集めてみました。新品から使い掛けまで数えられません。

左;過去のKATOスハ43系用インレタ

右:現在のKATOスハ43用インレタ クリックして拡大してみてください。

古の製品も現在の製品も電暖車(2000番台)のナンバーが目に付きます。

それに対して製品の床下機器は電暖は考えていません。

(うるさいことを言い出すと端面床下も考えなくてはいけないので仕方がないかなァ)

屋根を外して仕上げようとしたらこういう特殊な固定方法でした。

壊してしまいました。

そういえば昔からこうだった様な気がしてきました。

(破損ですが、まあ心配ないと思います)

破損状況、反対側は概ね無事、一番端も無事です。

キャンバス屋根風の表現をした屋根の表面。上手にざらざらの感じを出しています。

(以前より改善されている様に思います)

Nゲージの室内と同じ成形材を使ってしまったので床は異様に明るい色です。

パネルライトの暗さをカバーする為という意識があるのでしょうけれどこれでは大変出来の良い車体が泣いています。

二個セット、二個買わなくてはいけないのは致し方がないと思います。

この値段ですから。

二個有る以上一度にプライマーを掛けて塗装してしまいます。

この様に塗り分けテープで固定しやすい状態にして、新聞紙の上にマスキングテープで固定して塗装します。

(吹けば飛ぶようなものを塗るとき皆さんはどうしているんでしょう)

「50-11 土崎工場」という全検表記

50年にしたのは大変な「改良」だと思います。

「定員88」の印刷は昔のインレタとは別世界というほど小さな文字です。

昔のインレタの全検表記を見てください。

「57-10 鷹取工場」

「58-5 後藤工場」

「59-8 土崎工場」

「57-1 大宮工場」

えっ!こんな遅い時期までスハ43系は残っていたっけ?

残っていてもこの年には全検しないで廃車では?

これは昭和59年3月末の配置表です。

698両製造されたスハ43は残り100両に数を減らして居ます。

これは昭和47年3月末の配置表です。

この時点でこの数なのですが、元々スハ43は早い時期に2/3が他形式(オハ46、47)に編入されていたのです。

オハ46、オハ47の両数の多いことには驚かされます。

この時点ではまだ殆ど廃車は出ていないのではないでしょうか。

マスキングが出来上がった各パートです。

床は既にニュートラルグレー缶スプレーを吹いてあります。

椅子は青15号を吹いて塗装場に置き去りで乾かしています。

こちらは本題とも言うべき「IMONカプラーへの交換」です。

例によって真ん中のプラスチック棒を切り倒します。

その位置にタップを立てて1.4×6mmビスをねじ込むとプラスチック棒の代わりになってIMONカプラーを取り付けられます。

あっという間に作業終了。

椅子に缶スプレーのつや消しオーバーコートを吹いたら上手い具合にかぶって端だけ白化してしまいました。

これはそのまま利用したいと思います。

半つや消しの黒スプレーを吹いた床下機器と台車はぴかぴかの塗り上がりになってしまいました。

(なかなか綺麗で気持ちよい鴨)

電暖の機器は此処に付けます。

綺麗な床下にも魅力を感じつつ、つや消し黒を軽く吹いてしまいます。

おやっ? このブレーキシューはエラーですね。

TR-40はこんな感じで良いのですが

TR-47はTR-55の様なブレーキ表現が必要です。

これもエラー、ダークグレーの「幌」です。 幌枠をマスキングして黒に塗装します。

この3点には「汚れ色」を吹きました。

いつもの通りですね。

ナハ11の時にナハ11と同じ色に塗装してあったガラベンです。

組み立てていきます。出来は素晴らしいです。

ベンチレーターを屋根に並べます。

台車には下から汚れを吹いています。

0.6mmドリルで穴を深くしなくてはいけません。

窓ガラスを先に外さなくては上手く行きませんでした。

ちらっと見せる内装色の演出。

手摺りを取り付けました。

定員はタンポ印刷化されて小さくなっているのですが所属表記はそのままの大きさなのでバランスがおかしくなってしまっています。

KATOさんの「対策」が待たれるところです。

手摺りを取り付けました。

違う手摺りです。こちらがTOMIXナハ10に附属の手摺りです。

そっくりに見えて実はこんなに違ったんですね。

TOMIXの方が出来がよいです。

色もTOMIXの方が車体に合っています。

差し替えた方が見栄えがよいかもしれません。

床下機器も以前よりディティールフルになったように思います。

20年以上前の車両が何処に仕舞われているのか・・・・・

(比べてみたい)

電暖機器も幸い馴染んでいます。

ポスターを掲出致します。

かなり完成に近づいてきました。

エコーの電暖、そのままでは取付用の突起が集電用燐青銅板に干渉するので突起を削ります。

パネルライトを取り付けます。

オハ35系では天井が抜けていたのでアルミテープの使い道が判りませんでしたが、これならどの様に貼って良いか判ります。

オハフ33の時の白いビニールとナハ11の時の白いビニールの中間の白さのビニールを現物合わせでパネルの幅に切ります。

TOMIXナハ11同様に光源近くに「中太」一枚、その先に「細」一枚貼ってその上から白ビニールを貼ります。

白ビニールはこの様に点付けしなくてはいけません。

ゴム系クリヤ;全面に塗るとその塗った全面から光を吸って仕舞うのでパネルライト先端に光が行かなくなってしまいます。

基板のベークライト板が白色LEDの光を通してしまい、真ん中だけ白熱灯になってしまったオハフ33の反省から「リキッドペーパー;修正液」を塗って光を通さない様にします。

通電してみました。

問題点は

①まだ中心近くは光が強すぎるので塞がなくてはバランスが崩れてしまいます。

②設計が緩い(其処に力が入っていない)ので光源とパネルライトの間に隙間が出来てしまい、そこから直接出ていく光が邪魔です。

③パネル先端の光が弱い、原因はチップLEDだからです。写真で見ても判る様にパネルから側方に光が漏れてしまっています。

①②③の対策を施しました。

点けてみた感じです。

良くなりました。

見場は悪いけど仕方がないですね。

組み付けて完成と致します。

少し暗いです。

IMONのD-121(以前のパネルライト)と同じくらいでしょうか。

(アクラスと比べると2絞り分くらいは明るいですが)

IMONのD-121はコンデンサーを生かすためにチップLED1個ですが、チップの欠点を補うべくパネルとチップを密着させているので効率が高いです。

光の色が青すぎます。色温度が高めに行ってしまったIMONより遙かに高いです。

デッキ窓からパネルライトの光が直接漏れて仕舞います。

仕切り板の高サが足りていません。

まあどちらにしてもプラ車体の場合、室内灯を楽しむのは限界があります。

室内灯に拘るなら「真鍮車体」は絶対必要です。

屋根はちょっと硬質な仕上がりですが、この位が限界かもしれません。

ナハ10と並べて見ました。

プラ客車でこの組み合わせが出来るというのは素晴らしい事です。

IMONカプラーは16番車両に対して大きさばっちりですね。

取り付け高サも「単に置換えただけ」ですが全く問題ないはずです。

こうして見るとHOと連結できることを考えたために10%低い位置に決めた16番の連結器高サがよく判ります。

エアホースの高サは連結器の高サとすれば、それをスケール高サにすると近所で食い違いが出来てしまうので模型設計者としても悩む部分かと思います。