計画を立てるにあたって、重要なことは、計画が確実に終了するか?ということです。すばらしい計画を立てる子は何人もいますが、それが実行できたためしがないという子もたくさんいます。これはお母さんがコントロールしてあげてください。過去に、こんなことを言う子どもがいました。

「この計画は6年生になって何回目だっけ?」

「何回目か忘れた。」

「計画だけは立ててるよね。」

「何いってんの、ちゃんとやってるんだよ。」

「ほんとですか?」

「お母さんの前ではね。」

子どもたちは、なかなか口達者ですから、「やった?」と聞くくらいでは確認にはなりません。自分でしっかり入ろうという意識ができるまでは、親がある程度管理してあげることが必要です。そのために受験手帳を使うのです。受験手帳を開けば、今日、子どもが何をしているのかわかりますから、その中から答えあわせをしたり、疑問点がのこっていないかなどをチェックしてあげてください。何をしなければならないかということが具体的にわかっていない子どもは決して少なくはありませんから、指示はあくまで具体的にしなければならないのです。

以前、自習時間に、ジーっと解いた問題のノートを眺めている子がいました。

「なにやってるの。」

「復習。」

「さっきの授業の?」

「そう。」

「解いてないじゃん。」

「だって復習だよ。」

「え、復習だからこそ、できなかった問題はやり直さなきゃ、だめじゃない。」

「復習だから読み直せばいいんじゃないの?」

「で、頭に入るのかい?」

「よく、わかんない。」

見ているノートはお世辞にもきれいなものではありません。これは読んでも何がかいてあるか判別するだけで大変そうです。

「解きなおせば、自然と何がかいてあるか、わかるんじゃないの?解ければそれでOKだし。」

「え、解ければいいの?」

「そりゃそうでしょ。できる問題何回解いても意味がない。大事なのはできなかった問題でしょう。できない問題ができるようになるから成績がよくなるんでないの?」

「そうっか、じゃ、今日は2問でいいんじゃん。」

意外に効率の悪い勉強をしていたりするものなのです。ですから具体的な勉強の様子をみていないと、だめなのです。こういうお話をすると、お母さんの中には「先生、うちの子が解いている問題、私、解けません。」といわれる方がいらっしゃいます。別に教える必要はないのです。名コーチがつねに名選手であったわけではないでしょう。コーチ役というのは本人の力を引き出して、どうすべきか、アドバイスができればよいのです。そういう意味で、お母さんは子どもに近いところにいるのですから、子どもに対する影響力は実に大きいのです。

よくお母さんと面談をすると

「先生、もううちの子は私の言うことは聞きませんから、先生からおっしゃってください。」とよく言われたものですが、これは間違っています。プロだと思うから聞く子もいるでしょうが、実際に塾の先生と共有している時間は子どもたちからすればわずかなもの。いっしょにいる間だけ、いい子にしていればすむものです。ところがお母さんは子どもと共有している時間が長い分、子どものいろいろな面をご存知です。したがって、お母さんのいうことを聞く子どもたちが一番多いのです。

ですから、お母さんがいいコーチ役になられると、受験は非常にうまくいきます。ではどういう点に気をつけていけばよいでしょうか。

私は一番大事なことは、お母さんが子どもに甘えないということだと思っています。自分の子ともである分、距離感は近いので、親にも当然遠慮がありません。言葉にもなかなか激しいものがあります。しかし、それだけで子どもたちのやる気を出すことはできないでしょう。よく勘違いされているお母さんがいらっしゃいます。

「あのくらい、きつく言えばくやしくてもっとがんばるだろう。」

これはほぼ、全員の子どもたちにあてはまりません。子どもたちは「ぼくって、かわいそうだな」と思っているだけです。

「この計画は6年生になって何回目だっけ?」

「何回目か忘れた。」

「計画だけは立ててるよね。」

「何いってんの、ちゃんとやってるんだよ。」

「ほんとですか?」

「お母さんの前ではね。」

子どもたちは、なかなか口達者ですから、「やった?」と聞くくらいでは確認にはなりません。自分でしっかり入ろうという意識ができるまでは、親がある程度管理してあげることが必要です。そのために受験手帳を使うのです。受験手帳を開けば、今日、子どもが何をしているのかわかりますから、その中から答えあわせをしたり、疑問点がのこっていないかなどをチェックしてあげてください。何をしなければならないかということが具体的にわかっていない子どもは決して少なくはありませんから、指示はあくまで具体的にしなければならないのです。

以前、自習時間に、ジーっと解いた問題のノートを眺めている子がいました。

「なにやってるの。」

「復習。」

「さっきの授業の?」

「そう。」

「解いてないじゃん。」

「だって復習だよ。」

「え、復習だからこそ、できなかった問題はやり直さなきゃ、だめじゃない。」

「復習だから読み直せばいいんじゃないの?」

「で、頭に入るのかい?」

「よく、わかんない。」

見ているノートはお世辞にもきれいなものではありません。これは読んでも何がかいてあるか判別するだけで大変そうです。

「解きなおせば、自然と何がかいてあるか、わかるんじゃないの?解ければそれでOKだし。」

「え、解ければいいの?」

「そりゃそうでしょ。できる問題何回解いても意味がない。大事なのはできなかった問題でしょう。できない問題ができるようになるから成績がよくなるんでないの?」

「そうっか、じゃ、今日は2問でいいんじゃん。」

意外に効率の悪い勉強をしていたりするものなのです。ですから具体的な勉強の様子をみていないと、だめなのです。こういうお話をすると、お母さんの中には「先生、うちの子が解いている問題、私、解けません。」といわれる方がいらっしゃいます。別に教える必要はないのです。名コーチがつねに名選手であったわけではないでしょう。コーチ役というのは本人の力を引き出して、どうすべきか、アドバイスができればよいのです。そういう意味で、お母さんは子どもに近いところにいるのですから、子どもに対する影響力は実に大きいのです。

よくお母さんと面談をすると

「先生、もううちの子は私の言うことは聞きませんから、先生からおっしゃってください。」とよく言われたものですが、これは間違っています。プロだと思うから聞く子もいるでしょうが、実際に塾の先生と共有している時間は子どもたちからすればわずかなもの。いっしょにいる間だけ、いい子にしていればすむものです。ところがお母さんは子どもと共有している時間が長い分、子どものいろいろな面をご存知です。したがって、お母さんのいうことを聞く子どもたちが一番多いのです。

ですから、お母さんがいいコーチ役になられると、受験は非常にうまくいきます。ではどういう点に気をつけていけばよいでしょうか。

私は一番大事なことは、お母さんが子どもに甘えないということだと思っています。自分の子ともである分、距離感は近いので、親にも当然遠慮がありません。言葉にもなかなか激しいものがあります。しかし、それだけで子どもたちのやる気を出すことはできないでしょう。よく勘違いされているお母さんがいらっしゃいます。

「あのくらい、きつく言えばくやしくてもっとがんばるだろう。」

これはほぼ、全員の子どもたちにあてはまりません。子どもたちは「ぼくって、かわいそうだな」と思っているだけです。

| 親子で受かる! 中学受験手帳 |

| クリエーター情報なし | |

| ディスカヴァー・トゥエンティワン |

さて塾に行く時間を確保したら、あとどのくらい残るでしょうか?週3日、月水金に通塾すると火、木、土、日と4日あきます。火、木が4時間、土、日が1日6時間ずつ勉強できたとして、これで20時間がやっとです。このスケジュールでもなかなか努力している方だと思います。それから3日分の塾の宿題と復習に1日分2時間をとるとすると14時間しか残りません。その14時間で知識を覚えたり、計算練習をしたり、入試問題を解いたりしなければならないのです。新しいことを習っていく段階では予習も必要かもしれません。(これについても塾によって指導方法が違うでしょう。予習は一切しなくて良いという塾もありますし、必ず予習を宿題にする塾もありますから、これはそれぞれの塾の指導方針に合わせてください。)それを計画表に割り振りましょう。

受験手帳を開いて、週間スケジュールの中で子どもが勉強できる時間をまず書き込みます。子どもの集中できる勉強時間は最長で90分と思ってください。もちろん、それより長く集中できる子どももいるでしょうが、試験は長い場合で90分、普通は60分ですから、1時間単位で勉強するのが子どもにとってはやりやすいだろうと思います。1コマを60分で作って、間に10分程度の休憩は設けてください。先ほどの14時間をコマ割すれば14コマができますから、これにそれぞれの勉強の内容を割り振って、毎週スケジュールを立てていきます。

まだお稽古事をしている方も多いと思います。これはこの1年間で、全部整理しなければならないというわけではありません。あまり負担にならないお稽古事は最後まで続けてみてもいいのではないでしょうか。運動系の場合は、夏が最後の大会になると思いますが、これも負担にならなければ続けてよいのではないだろうかと思います。

続いて、この14コマを何に割り振るか考えていきます。子どもの得手不得手によって内容は多少、違うと思いますが、6年1学期までの間は14コマのうち6コマ程度が算数、2コマが国語、4コマを理科、2コマを社会に振り当てるのがよいと思います。なぜ算数が一番多いのかといえば、算数の出来がやはり中学受験の決め手になるからです。国語が少ないのは、この時期、算理の負担が大きいからです。特に理科は、水溶液、電気、力学と重い範囲が続いていますので、どうしてもこのくらい時間をとらなければわからないだろうと思います。その分、国語や社会が軽減されているのですが、これは秋からはまた違うでしょう。

14コマの割り振りが終わったら、その1コマ1コマで具体的に何をするかと決めていきます。ただ、算数と決めるだけでなく、どんな問題をどのくらいやるのかを決めます。たとえば塾のテキストの基本問題、ある問題集の何ページから何ページ、いろいろと決め方はあると思いますが、具体的な内容を受験手帳に書き込んでいきます。これは当然、子どもと相談しながら書き込んでいってください。お母さんが受験手帳に書き込む間、子どもは自分のスケジュール表に書き込んでいけばよいのです。子どもに受験手帳を持たせていいますから、一緒に書き込ませてください。また確認のためにスケジュールを大書した計画表をリビングやダイニングなど家族が集まるところに張り出しておくとよいでしょう。

また土曜日や日曜日などまとまって勉強できる日の計画は、別途デイリープランとして書き出しておくと良いかもしれません。

受験手帳を開いて、週間スケジュールの中で子どもが勉強できる時間をまず書き込みます。子どもの集中できる勉強時間は最長で90分と思ってください。もちろん、それより長く集中できる子どももいるでしょうが、試験は長い場合で90分、普通は60分ですから、1時間単位で勉強するのが子どもにとってはやりやすいだろうと思います。1コマを60分で作って、間に10分程度の休憩は設けてください。先ほどの14時間をコマ割すれば14コマができますから、これにそれぞれの勉強の内容を割り振って、毎週スケジュールを立てていきます。

まだお稽古事をしている方も多いと思います。これはこの1年間で、全部整理しなければならないというわけではありません。あまり負担にならないお稽古事は最後まで続けてみてもいいのではないでしょうか。運動系の場合は、夏が最後の大会になると思いますが、これも負担にならなければ続けてよいのではないだろうかと思います。

続いて、この14コマを何に割り振るか考えていきます。子どもの得手不得手によって内容は多少、違うと思いますが、6年1学期までの間は14コマのうち6コマ程度が算数、2コマが国語、4コマを理科、2コマを社会に振り当てるのがよいと思います。なぜ算数が一番多いのかといえば、算数の出来がやはり中学受験の決め手になるからです。国語が少ないのは、この時期、算理の負担が大きいからです。特に理科は、水溶液、電気、力学と重い範囲が続いていますので、どうしてもこのくらい時間をとらなければわからないだろうと思います。その分、国語や社会が軽減されているのですが、これは秋からはまた違うでしょう。

14コマの割り振りが終わったら、その1コマ1コマで具体的に何をするかと決めていきます。ただ、算数と決めるだけでなく、どんな問題をどのくらいやるのかを決めます。たとえば塾のテキストの基本問題、ある問題集の何ページから何ページ、いろいろと決め方はあると思いますが、具体的な内容を受験手帳に書き込んでいきます。これは当然、子どもと相談しながら書き込んでいってください。お母さんが受験手帳に書き込む間、子どもは自分のスケジュール表に書き込んでいけばよいのです。子どもに受験手帳を持たせていいますから、一緒に書き込ませてください。また確認のためにスケジュールを大書した計画表をリビングやダイニングなど家族が集まるところに張り出しておくとよいでしょう。

また土曜日や日曜日などまとまって勉強できる日の計画は、別途デイリープランとして書き出しておくと良いかもしれません。

| SAPIX 中学受験ガイド〈2012年度入試用〉 |

| クリエーター情報なし | |

| 代々木ライブラリー |

受験勉強を始めるとなれば、当然これまでの生活スケジュールは変えていかなければなりません。まず目標として、塾や習い事のスケジュールがない日は、1日4時間は勉強するペースを組まなければなりません。え、4時間なんて、とんでもない?今はそうかもしれませんね。5年生から6年生になる段階では、子どもたちの意識もまだまだです。例えば自分の部屋の中に、少年マガジンがならんでいたり、コナンが並んでいたりすると、つい、勉強そっちのけになってしまうことがあるかもしれません。そこで、時間の使い方にめりはりをつけることからまずはじめていきましょう。

子どもたちの1週間の生活を考えてみましょう。公立の小学校にお通いの場合であれば、土日がお休みです。ウィークディは何時に帰ってきますか?まっすぐ帰ってくれば3時か遅くとも4時には家についているでしょう。ここから夕食までの時間が大事な時間帯です。この時間帯に勉強ができれば、かなり進みます。しかし、この時間はいまの子どもたちの場合、大抵、なんとなくすごしてしまう時間ではないでしょうか。おやつを食べる、テレビを見る、テレビゲームをやる、なんとなく休む、いろいろすごし方はあるかもしれませんが、よく観察してみると、あまり有意義にすごしてはいないものです。

そこで、この時間を使って勉強しようと思います。ここで2時間確保すれば、夕食後に2時間勉強すればそれですむのですから、かなり楽になります。ところが、この時間に勉強するのは子どもたちからすると、結構大変です。友達と遊ぶ約束をしてしまう時間でもありますし、みんなと遊ぶのも子どもにとっては大事な時間なので、すべてを勉強に費やすというわけにはいかないでしょう。それでもやはりめりはりはつけなければいけないので、週に3日はこの時間を勉強に使う計画を立てましょう。

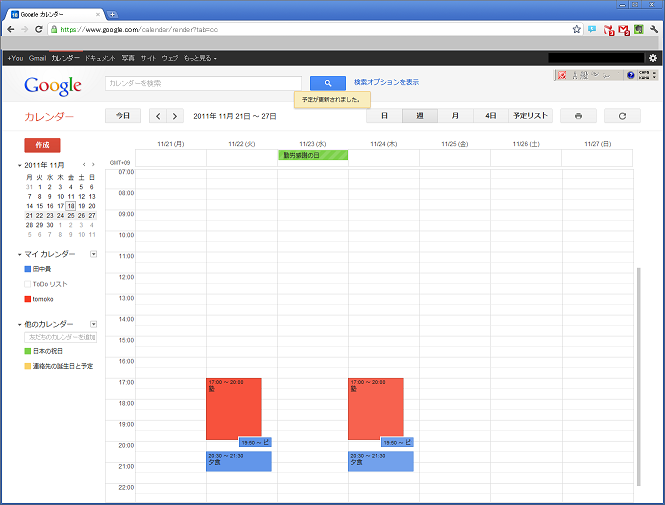

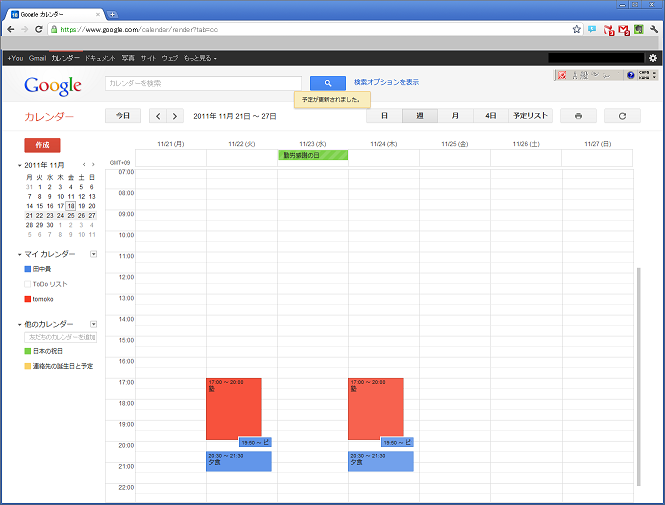

ここで電子版受験手帳を用意します。

(親を青、子どもをオレンジで表示しています。)

次に1週間で何を勉強するかを書き出してみましょう。塾に行かれている場合は、塾の宿題や復習の時間もとらなければならないでしょうから、意外に自宅の勉強時間というのが少ないかもしれません。最近の学習塾の先生はあまり、家庭学習をしろといわなくなりました。これはお母さんがお子さんの面倒をみるのが大変なので、塾まかせにしたいという本音があり、それに応えてのことのようです。

しかし、この傾向はあまり感心できません。塾で勉強したことを、自分の机の上で復習しなければ、なかなか定着しないものです。それを塾に行く時間ばかりを長くしてしまうと、だらだらと時間をつかってしまうだけで、あまり効率的とはいえません。私は6年生でも週3日の通塾にとどめるべきだと考えています。1週間は7日ですから、3日塾に行っても3日復習の時間がとれ、かつ1日あまります。ところが4日以上塾に行ってしまうと、多分、復習の時間がとれず、垂れ流しが始まってしまう可能性があるのです。習ったことは、復習して定着させてはじめて効果があります。それができないのにインプットばかりを増やしても、効果はあがりません。

もうひとつ、自学自習ができないと中学以降大変苦労します。小学校受験をした後、受験勉強をしたことのない生徒が落ちこぼれるケースが少なくありません。これは小学校受験ではなかなか自分で努力して勉強するという意識がつかないからです。同様のことは中学受験でも起こっていて、塾まかせにしていて、自分で学習する力が無い子どもは、中学に入っても自分で勉強するということがなかなかできず、また塾に頼ったり、家庭教師をつけなければならなくなります。これは本末転倒な話。まず自分でしっかり勉強できる姿勢、習慣を身につけさせるべきでしょう。

子どもたちの1週間の生活を考えてみましょう。公立の小学校にお通いの場合であれば、土日がお休みです。ウィークディは何時に帰ってきますか?まっすぐ帰ってくれば3時か遅くとも4時には家についているでしょう。ここから夕食までの時間が大事な時間帯です。この時間帯に勉強ができれば、かなり進みます。しかし、この時間はいまの子どもたちの場合、大抵、なんとなくすごしてしまう時間ではないでしょうか。おやつを食べる、テレビを見る、テレビゲームをやる、なんとなく休む、いろいろすごし方はあるかもしれませんが、よく観察してみると、あまり有意義にすごしてはいないものです。

そこで、この時間を使って勉強しようと思います。ここで2時間確保すれば、夕食後に2時間勉強すればそれですむのですから、かなり楽になります。ところが、この時間に勉強するのは子どもたちからすると、結構大変です。友達と遊ぶ約束をしてしまう時間でもありますし、みんなと遊ぶのも子どもにとっては大事な時間なので、すべてを勉強に費やすというわけにはいかないでしょう。それでもやはりめりはりはつけなければいけないので、週に3日はこの時間を勉強に使う計画を立てましょう。

ここで電子版受験手帳を用意します。

(親を青、子どもをオレンジで表示しています。)

次に1週間で何を勉強するかを書き出してみましょう。塾に行かれている場合は、塾の宿題や復習の時間もとらなければならないでしょうから、意外に自宅の勉強時間というのが少ないかもしれません。最近の学習塾の先生はあまり、家庭学習をしろといわなくなりました。これはお母さんがお子さんの面倒をみるのが大変なので、塾まかせにしたいという本音があり、それに応えてのことのようです。

しかし、この傾向はあまり感心できません。塾で勉強したことを、自分の机の上で復習しなければ、なかなか定着しないものです。それを塾に行く時間ばかりを長くしてしまうと、だらだらと時間をつかってしまうだけで、あまり効率的とはいえません。私は6年生でも週3日の通塾にとどめるべきだと考えています。1週間は7日ですから、3日塾に行っても3日復習の時間がとれ、かつ1日あまります。ところが4日以上塾に行ってしまうと、多分、復習の時間がとれず、垂れ流しが始まってしまう可能性があるのです。習ったことは、復習して定着させてはじめて効果があります。それができないのにインプットばかりを増やしても、効果はあがりません。

もうひとつ、自学自習ができないと中学以降大変苦労します。小学校受験をした後、受験勉強をしたことのない生徒が落ちこぼれるケースが少なくありません。これは小学校受験ではなかなか自分で努力して勉強するという意識がつかないからです。同様のことは中学受験でも起こっていて、塾まかせにしていて、自分で学習する力が無い子どもは、中学に入っても自分で勉強するということがなかなかできず、また塾に頼ったり、家庭教師をつけなければならなくなります。これは本末転倒な話。まず自分でしっかり勉強できる姿勢、習慣を身につけさせるべきでしょう。

| 親子で受かる![中学受験]まいにち目標達成ノート |

| クリエーター情報なし | |

| ディスカヴァー・トゥエンティワン |

最近は手帳ブームですね。

紙の手帳派のみなさんは、そろそろ来年の手帳はどうしようか、と考えておられるのではないかと思います。受験手帳という発想は以前、子どもの生活をどう管理すればいいか、ということでいろいろご提案をしてきました。

その結果として、ディスカヴァ―21から2冊の手帳を出させていただいています。

オレンジのものが、保護者用、というかお母さん用。青い方が子ども用。

本当は、自分でいろいろな計画を立てさせるというのが本当はよいのです。その意味では子ども用の手帳は、ぜひおすすめしたいところです。

で、今回は保護者用のものを電子版にしてみようか、というお話です。電子版にするだけでなく、これからちょうど受験期に入るので、今年の入試傾向もあわせてお話ししようかと思います。

最近、スマートホンを利用されている方は多いでしょう。保護者の方もiPhoneやAndroidをお使いの方が多いのではないでしょうか。私も今は完全にgoogle calenderにお世話になっています。

gmailのアカウントをお持ちでなければ、まずアカウントを作ってください。→こちらから

デフォルトでご自身のカレンダーとto do リストができます。

そこにお子さんのカレンダーをプラスするのです。

このカレンダーをお父さんとも共有することができます。つまり、お子さんの状況をご両親が把握できるということになります。

例えば今は模擬試験の時期ですが、子どもたちにとって初めての会場というのは多いでしょう。誰かが送りに行って、誰かが迎えに行かないといけませんね。

そういうときの日程調整にも便利なので、ぜひご両親でお子さんのカレンダーを共有されると良いでしょう。

電子版にする意味の一番は、2つのカレンダーを重ねてみることができる点です。

自分が何をしているときに、子どもは何をしているのか、という同時一覧性があるからですね。これは「親子で受かる! 中学受験手帳」のポイントで、親と子のスケジュールを一覧できるようにしてあったのです。

電子版の場合、google calenderで共有することによって、お子さんのスケジュールとデータを管理しようというのが今回の目的です。

手帳というツールを使って、中学受験を進める方法をご紹介していこうと思います。

お役にたてば幸いです。

紙の手帳派のみなさんは、そろそろ来年の手帳はどうしようか、と考えておられるのではないかと思います。受験手帳という発想は以前、子どもの生活をどう管理すればいいか、ということでいろいろご提案をしてきました。

その結果として、ディスカヴァ―21から2冊の手帳を出させていただいています。

| 親子で受かる! 中学受験手帳 |

| クリエーター情報なし | |

| ディスカヴァー・トゥエンティワン |

| 親子で受かる![中学受験]まいにち目標達成ノート |

| クリエーター情報なし | |

| ディスカヴァー・トゥエンティワン |

オレンジのものが、保護者用、というかお母さん用。青い方が子ども用。

本当は、自分でいろいろな計画を立てさせるというのが本当はよいのです。その意味では子ども用の手帳は、ぜひおすすめしたいところです。

で、今回は保護者用のものを電子版にしてみようか、というお話です。電子版にするだけでなく、これからちょうど受験期に入るので、今年の入試傾向もあわせてお話ししようかと思います。

最近、スマートホンを利用されている方は多いでしょう。保護者の方もiPhoneやAndroidをお使いの方が多いのではないでしょうか。私も今は完全にgoogle calenderにお世話になっています。

gmailのアカウントをお持ちでなければ、まずアカウントを作ってください。→こちらから

デフォルトでご自身のカレンダーとto do リストができます。

そこにお子さんのカレンダーをプラスするのです。

このカレンダーをお父さんとも共有することができます。つまり、お子さんの状況をご両親が把握できるということになります。

例えば今は模擬試験の時期ですが、子どもたちにとって初めての会場というのは多いでしょう。誰かが送りに行って、誰かが迎えに行かないといけませんね。

そういうときの日程調整にも便利なので、ぜひご両親でお子さんのカレンダーを共有されると良いでしょう。

電子版にする意味の一番は、2つのカレンダーを重ねてみることができる点です。

自分が何をしているときに、子どもは何をしているのか、という同時一覧性があるからですね。これは「親子で受かる! 中学受験手帳」のポイントで、親と子のスケジュールを一覧できるようにしてあったのです。

電子版の場合、google calenderで共有することによって、お子さんのスケジュールとデータを管理しようというのが今回の目的です。

手帳というツールを使って、中学受験を進める方法をご紹介していこうと思います。

お役にたてば幸いです。

「どうして落ちたと思う?」

「算数ができなかった。勘違いしちゃったんだ。時間が足りなくなっちゃって」

「ほかの教科はどうだったの?」

「算数ができなかったから、それで、気になって、よくわからなかった」

「そうか。でも、残念だけど、落ちちゃったのは、仕方ない。落ちたのはもう過去のことだ。反省して、明日のことを考えよう」

「うん」(涙がポツリ、ポツリと手に落ちている)

「明日は、どこだっけ?」

「学習院」

「じゃ、学習院のことを考えよう。昨日は、算数ができなかった。勘違いしたって言ったね」

「うん」

「問題は良く読んだの?」

「読んだつもりだったけど、読んでなかったのかもしれない」

「条件に線はつけたのかい?」

「やったよ、あ、でも数えなかった」

「そうか。じゃ、明日はそれをまず、きちんとやろう。計算は検算できたかい?」

「うん、計算は間違えてなかった」

「じゃ、ほんとに勘違いだったんだから、そうならないように、落ち着いてやるんだ、学習院もいい学校だ。入れれば、なかなかすごい。でも君の力なら、入れるはずだ。今日のことは、とても悔しいことだ。だけど、負けることだってある。そうずっと勝ち続けるわけにはいかないんだ。だから明日は負けないようにしよう」

「先生、大丈夫だよ。ぼく、明日がんばるからさ」

「そうだ、その意気で行こう。がんばるんだぞ」

塾の仕事を始めたころ、不合格だった子どもたちと話をするのは、なかなかつらいことでした。涙が止まらず、下を向く子どもたち。さて、どうやって励ませばいいのか。言葉を捜したものです。しかし、そのうちに、私はあることに気づいたのです。もしかしたら、この子たちは今の瞬間、ものすごく成長しているのではないだろうか?合格するのは当然うれしいことです。でも力及ばず、自分の行きたい学校に行けなかった、その事実を受け止めて、それに耐え、明日もう一度がんばろう、という気持ちになるというのは、すごく成長しているのではないだろうかと。

そして事実、入試の間の5日間に、子どもたちはそれこそ1年分くらいの精神的な成長をしていたのです。入試ですから、勝ちもあれば、負けもあります。でも、それは長い人生の中では大したことではない。それよりも、そういう成長をして、よし、明日がんばろうという気持ちをもてるようになったら、この先、また多少しんどい思いをすることがあったとしても、それもまた、「よし、がんばろう」と考えてくれるのではないかと思ったのです。

塾の教員とすれば、当然、合格させるのが仕事です。しかし、教えていた子ども全員の夢を叶えられたことは一度もありません。かなった子もいるし、そうでない子もいる。でも、かなわなかった子によって、この2年なりの努力が何もならなかった、では私の仕事としてはあまりにもつまらない。そうではなくて、この子たちが自分の可能性を信じて、また明日、という気持ちがもてるように、そしてその上でぜひ夢をかなえられるようにしてあげよう、それが私の塾生活の根本だったように思います。

合格して失敗する子も、でも、また成功するのです。失敗を恐れることなく、自分の可能性を信じて、明日、またがんばろうと思えるように、お父さん、お母さん、ぜひ子どもたちを応援してあげてください。子どもたちにはたくさんの可能性があるのですから。

入学試験はあっという間に終わります。最近の中学では、当日発表というところもでてきましたが、試験翌日には結果がでてくる学校がほとんどです。試験そのものも実際には4時間程度で終わっていますから、ずいぶん長い間準備した割には、あっけなく結果は出てしまうものです。

学校の現場でお話を伺ってみると、きわめて事務的に作業は進みます。ほぼ当日中に採点は終了し、チェックの後にコンピューターに入力されて、順位がはじき出されます。そして校長先生の前で成績判定会議が行われますが、その学校のレベルやその年の他校の状況を見ながら、合格者数や補欠の数が決まっていきます。そして合格発表、最近はホームページで発表する学校も増えてきました。ですから実際に試験を受けていく方の心理状況とはまったく雰囲気が違います。

だから、この試験にいったいどれほどの重きをおくべきなのかということは、親としてやはり考えておかなければいけません。入試で人生が決まるなどということはまったくないし、4時間くらいで決まる試験ですから、子どもの実力をどれほど反映するかといえば、やはり疑問符はつきます。そのことは学校側もよく知っていて、しかし、入学者は決めなければなりませんから、単純に入試のできで合格者を決めているわけです。

私は、いずれにしても結果は出るので、むしろ結果が出た後のことが重要だと思うのです。試験ですから、合格か不合格かに分かれます。これは非常に明確です。今までいっしょに教えていた子どもたちも、合格発表の瞬間から合格した子とそうでない子に分かれてしまいます。だからといって、それに何の意味があるのかといえば、たいした意味はないのです。大事なことは、その後どうするかなのです。合格した子どもがそのままうかれて勉強しなければ、たとえ良い学校に入ったとしても、何もならないでしょう。逆に、自分の努力が足りなかったと反省して、それから一生懸命にがんばってくれれば、それはそれで大いに良いことだと思うのです。

ですから、こういう時に、親がしっかりしていることが大切です。合格すれば、それで緩むことなくさせていくし、残念な結果であれば、反省すべきところをきちんと反省させて、その上で次のチャンスをめざしていけばいいのです。いずれにしても前向きに、積極的に考えていかなければなりません。

塾にいたころは、合格した子どもよりも残念だった子どもに対するケアに力をいれました。合格した子どもたちは、いきおいよく電話をかけてきます。しかし残念だった子どもは、そういうわけにはいかないでしょう。試験途中でも呼んで話をしましたし、行く学校が決まったあとも、いろいろと話し合いました。

私が一番重要だと思っていたのは、恥ずかしいという気持ちにさせないということでした。負けは負けでいいのですが、今までいっしょにやってきた子どもたちを避けるようにはさせたくなかったのです。

塾では元旦模試というのをやっていました。冬期講習の中のイベントなのですが、12月31日に、受験票を配り、元旦に試験、そして2日に合格発表をするという念のいれようです。合格者も補欠者も全部受験番号で発表しました。残念で涙をこぼす子どもも当然、います。一通り騒ぎがおさまった後で、子どもたちを集めてこんな話をしていました。

「さて、一応結果が出たわけだけれど、君たち、何か変わったことはあるかい?」

子どもたちはへんな顔をしています。

「合格した子はうれしかっただろう。残念だった子はくやしかっただろう。でも、それだけの話で、君たち自身は試験前も試験の後も何も変わってはいないんだ。合格しなかったことはくやしいことではあるけれど、恥ずかしいことではない。負けは負けで堂々としていればいいし、勝ったからといって、何が変わったわけでもないだろう。入試はそういうものだ。とかく、周りは合格したらすごいというけれど、だからといって、それからしっかりしなかったら、何もならない」

「今日は模擬試験だったが、1ヶ月後には本番がくる。でも中身は似たようなものだ。誰かが合格して、誰かが不合格になる。けれども、みんなはみんなであって、そう変わっているわけでもない。だから合格しようと、残念だろうとみんな、がんばってきたのだから、がんばってきたことを大事にした方がいいと思うんだ」

「ラグビーというスポーツを知っているかい?ラグビーは試合が終わることを、ノーサイドっていうんだ。ノーサイドは英語で、勝った方も負けた方もないよっていう意味なんだよ。なぜそうなのか。試合をしているんだから、確かに勝負はつくんだね。だけど、試合が終わったら、お互い、ラグビーをやったものという意味で仲間だ、よくがんばったとたたえあおうという気持ちがあるんだね。君たちは、同じ教室で、入試のためにがんばってきた仲間だね。だから勝っても負けても、それは試合の結果であって、それ以上の意味は何もない。だからお互い、また大いに仲良くやったらいいということだね」

「今日、残念だった子は、来月がんばりなさい。何がうまくいかなかったか、もう一度反省してみよう。今日、うまくいった子は、ここで油断してはいけない。もう大丈夫だと思った瞬間に、すきができることはよくあることだ。ただ、入試は試合であって、それ以上のものではないから、試合が終わったら、またみんな、今まで通り、やっていけばいい。負けたからといって恥ずかしがる必要はないんだよ」

子どもたちは殊勝に聞いていますが、どこまでわかっているかは私も疑問です。でも、1ヵ月後の結果のあと、また合格した子も落ちた子もいっしょになって遊びにいったり、勉強したりする姿をみていると、よかったなと思います。ですから、たかが一回の試合のことで、親は大騒ぎをしてはいけません。子どもたちの人生はまだまだ、これからなのですから。

学校の現場でお話を伺ってみると、きわめて事務的に作業は進みます。ほぼ当日中に採点は終了し、チェックの後にコンピューターに入力されて、順位がはじき出されます。そして校長先生の前で成績判定会議が行われますが、その学校のレベルやその年の他校の状況を見ながら、合格者数や補欠の数が決まっていきます。そして合格発表、最近はホームページで発表する学校も増えてきました。ですから実際に試験を受けていく方の心理状況とはまったく雰囲気が違います。

だから、この試験にいったいどれほどの重きをおくべきなのかということは、親としてやはり考えておかなければいけません。入試で人生が決まるなどということはまったくないし、4時間くらいで決まる試験ですから、子どもの実力をどれほど反映するかといえば、やはり疑問符はつきます。そのことは学校側もよく知っていて、しかし、入学者は決めなければなりませんから、単純に入試のできで合格者を決めているわけです。

私は、いずれにしても結果は出るので、むしろ結果が出た後のことが重要だと思うのです。試験ですから、合格か不合格かに分かれます。これは非常に明確です。今までいっしょに教えていた子どもたちも、合格発表の瞬間から合格した子とそうでない子に分かれてしまいます。だからといって、それに何の意味があるのかといえば、たいした意味はないのです。大事なことは、その後どうするかなのです。合格した子どもがそのままうかれて勉強しなければ、たとえ良い学校に入ったとしても、何もならないでしょう。逆に、自分の努力が足りなかったと反省して、それから一生懸命にがんばってくれれば、それはそれで大いに良いことだと思うのです。

ですから、こういう時に、親がしっかりしていることが大切です。合格すれば、それで緩むことなくさせていくし、残念な結果であれば、反省すべきところをきちんと反省させて、その上で次のチャンスをめざしていけばいいのです。いずれにしても前向きに、積極的に考えていかなければなりません。

塾にいたころは、合格した子どもよりも残念だった子どもに対するケアに力をいれました。合格した子どもたちは、いきおいよく電話をかけてきます。しかし残念だった子どもは、そういうわけにはいかないでしょう。試験途中でも呼んで話をしましたし、行く学校が決まったあとも、いろいろと話し合いました。

私が一番重要だと思っていたのは、恥ずかしいという気持ちにさせないということでした。負けは負けでいいのですが、今までいっしょにやってきた子どもたちを避けるようにはさせたくなかったのです。

塾では元旦模試というのをやっていました。冬期講習の中のイベントなのですが、12月31日に、受験票を配り、元旦に試験、そして2日に合格発表をするという念のいれようです。合格者も補欠者も全部受験番号で発表しました。残念で涙をこぼす子どもも当然、います。一通り騒ぎがおさまった後で、子どもたちを集めてこんな話をしていました。

「さて、一応結果が出たわけだけれど、君たち、何か変わったことはあるかい?」

子どもたちはへんな顔をしています。

「合格した子はうれしかっただろう。残念だった子はくやしかっただろう。でも、それだけの話で、君たち自身は試験前も試験の後も何も変わってはいないんだ。合格しなかったことはくやしいことではあるけれど、恥ずかしいことではない。負けは負けで堂々としていればいいし、勝ったからといって、何が変わったわけでもないだろう。入試はそういうものだ。とかく、周りは合格したらすごいというけれど、だからといって、それからしっかりしなかったら、何もならない」

「今日は模擬試験だったが、1ヶ月後には本番がくる。でも中身は似たようなものだ。誰かが合格して、誰かが不合格になる。けれども、みんなはみんなであって、そう変わっているわけでもない。だから合格しようと、残念だろうとみんな、がんばってきたのだから、がんばってきたことを大事にした方がいいと思うんだ」

「ラグビーというスポーツを知っているかい?ラグビーは試合が終わることを、ノーサイドっていうんだ。ノーサイドは英語で、勝った方も負けた方もないよっていう意味なんだよ。なぜそうなのか。試合をしているんだから、確かに勝負はつくんだね。だけど、試合が終わったら、お互い、ラグビーをやったものという意味で仲間だ、よくがんばったとたたえあおうという気持ちがあるんだね。君たちは、同じ教室で、入試のためにがんばってきた仲間だね。だから勝っても負けても、それは試合の結果であって、それ以上の意味は何もない。だからお互い、また大いに仲良くやったらいいということだね」

「今日、残念だった子は、来月がんばりなさい。何がうまくいかなかったか、もう一度反省してみよう。今日、うまくいった子は、ここで油断してはいけない。もう大丈夫だと思った瞬間に、すきができることはよくあることだ。ただ、入試は試合であって、それ以上のものではないから、試合が終わったら、またみんな、今まで通り、やっていけばいい。負けたからといって恥ずかしがる必要はないんだよ」

子どもたちは殊勝に聞いていますが、どこまでわかっているかは私も疑問です。でも、1ヵ月後の結果のあと、また合格した子も落ちた子もいっしょになって遊びにいったり、勉強したりする姿をみていると、よかったなと思います。ですから、たかが一回の試合のことで、親は大騒ぎをしてはいけません。子どもたちの人生はまだまだ、これからなのですから。

服装

入試の服装に特に制限はありませんが、面接がある学校を受ける場合には、多少準備が必要でしょう。ブレザーを用意することが多いようですが。このブレザーはやはり秋に手にいれておかなければならないようです。(最近は試験前まで準備をしておいてくれる店が増えているようですが、どうしても試験前後は春物になってしまうケースがあるようです。)といって、男の子の場合、面接にネクタイは必要ありません。ワイシャツ、セーターで十分でしょう。

面接がない場合の入試の服装は特にこだわる必要はありません。むしろ普段の格好でいいのではないでしょうか。ただし、暖房がきいているところとそうでないところがありますので、服装は着脱のしやすいものを考えてください。また、タートルネックのような首をしめる服装はやめておきましょう。試験中、結構、首回りが気になることがあるようです。外が寒い場合はマフラーで対応してください。

願書

願書は10月には配布が開始されますので、手に入れておきましょう。できれば、書き間違いを考えて、2部くらいとっておく方がよいかもしれません。出願手続きは、同時期に重なりますから、学校別に分けて保管し、必要な書類や写真のサイズなどの表を作っておくと便利です。

内申

最近は内申書、もしくは調査書の代わりに通知表のコピーで足りる学校も増えてきました。通知表のコピーを出したからといって特に不利になることはありません。内申が必要な場合、12月の中旬には書類を担任の先生にお願いしておきましょう。3学期になってすぐ、出願受付が始まりますので(東京の場合です。関西や千葉、埼玉は12月に出願ですからより早めにお願いしておかなければなりません)、すぐ受け取れるようにお願いしておきます。

内申の内容が入学に大きな影響を及ぼすことはまずありません。内申で問題になるのは出席日数ならびに大きな疾病があるかということです。ただし基本的に学校が考えるのは、入学しても通学できると親が考えて出願しているのだろうという前提です。もし、そのような重大な疾病がある場合は、むしろ事前に学校と相談しておかなければいけないかもしれません。

以前、私の教え子に手に障害のある子どもがいました。どうしてもある学校を受験したいのだが、面接があるので、その障害で入試で不利になってしまうのではないかと相談を受けました。そこで私はお母さんに学校に問い合わせていただくことにしました。いろいろ悩むよりは、直接相談した方が良いのです。不利になるときは、はっきりわかりますから、受験しない方が良いかもしれません。さてその学校では試験前に、校長先生がその子どもとお母さんに会ってくださいました。

「笛は吹けるのですか?」

「はい、特別な笛を作っていただいていたので、大丈夫です」

「そうですか」

それからその校長先生は、その女の子の手をとって、いくつか質問をなさいましたが、最後ににこっと笑って、

「大丈夫ですよ。この手が不利になることは一切ありません。ぜひがんばって受験してください」

と声をかけてくださったそうです。隣でお母さんは本当に涙が出るほどうれしかったとおっしゃっていました。

結局、彼女はがんばって合格し、今は看護婦の道を歩んでいます。

学校は、これらの問題に関してていねいに対応してくれますから、何か不安なことがあればぜひ相談してください。

写真

出題に必要なものに写真があります。これはやはり、専門の写真館で撮ってもらった方がよいでしょう。学校によって、写真のサイズが違いますし、また入学後の手続きでもまた写真が必要ですから、ネガをとっておいてもらう必要があるからです。

多くの学校では、カラー、白黒どちらでも可ということになっています。本当にどちらでもかまわないので、お好きな方を選んでください。撮影する時期は11月から12月でしょう。

出願書類

出願書類には、いろいろと記載する事項があります。出願理由などを書かせる学校もありますし、併願校を記入させる場合もあります。これは、聞く方にも多少問題があり、私はやめた方がいいのにと思います。ただ、聞かれる以上、どう答えればいいかと相談を受けます。私は、「正直に書けばよいでしょう」と申し上げています。その学校より難しい学校を書けば、滑り止めとわかってしまうと気になさる方がいらっしゃいますが、そんなこと、学校は十分承知した上で、受験日を設定していますから心配はいりません。それが合否にかかわることもないのですが、学校側として併願校を聞くことで、だいたいその学校の今年のレベルを知りたいという本音があるようです。

緊急連絡先をどこにするかという質問もよく受けました。これは書類等の不備や、試験後の連絡先として、まず学校はご自宅に電話をかけますが、もしご不在の場合、次はどこにかけたらよいですか?という質問ですので、たいていはご両親の勤務先をお勧めします。祖父母の住所を書かれる方もいらっしゃいますが、かえってわかりにくくなってしまうかもしれませんから、やはり勤務先を書かれるのがよいでしょう。

スケジュールの確認

東京の場合ですと、2月1日から5日までの間に受験していきますが、当然その間に合格発表と入学手続きがあります。この締め切りは絶対に間違わないようにしてください。ある学校で、合格者が時間を間違えて合格書類を決められた時間に取りにいかなかったことがありました。この場合、この合格はその時点で取り消されます。あとから、いろいろと学校にご相談したのですが、やはりこれは規則だから曲げられないと言われました。参考までに他の学校にも聞いてみたのですが。やはり同じ回答でした。ですから、事前に合格発表時間、入学手続き時間等を調べ、子どもの行動計画とともに、親の行動計画もきちんとたてておく必要があります。場合によっては、両親で動かなければならない日もでてくるでしょうから、注意が必要です。また入学金等の払い込みにも注意が必要です。合格して払い込むまでの日数は、学校によって異なります。その間に、第一志望に合格して払わなくてすむ場合もあるものです。よく調べると20万~30万円はすぐに変わってしまいますから、十分に注意が必要です。

下見

自宅から学校までどのくらいかかるかは、一度下見をしておいた方がよいでしょう。特に朝は時間がかかりがちですし、最低二つくらい行き方を考えておいた方がよいかもしれません。ある年、入試の日に、山手線が人身事故で止まったことがありました。タクシーに乗り換えたり、地下鉄に乗り換えたりして、大変だったようです。この年は、無事全員が集まったので、開始時間を遅らせる処置はとられませんでしたが、いくつか行き方を考えておくことは大事です。

その際、自家用車は考えない方がいいでしょう。電車で大きな事故があった場合、その事故でこれなかった受験生を対象にした特別処置がとられますが、自動車の渋滞で遅れた場合、特別処置はとられません。あくまで徒歩と電車で向かわれることをお勧めします。

雪

2月はよく雪が降ります。雪の場合、電車が止まったり、遅れる場合がありますので、普段より早めに出かけるようにしましょう。またすべらない靴を用意してください。面接用の靴はもっていけばよいのですから。

ある年、ひどい雪の中、入試応援で女子校の前に立っていたら、慌ててお母さんと女の子が走ってきました。ところが、校門のところが少し坂になっていたので、お母さんがすべってころんでしまいました。ヒールのある靴を履かれていたのが失敗です。十分に気をつけてください。

面接の練習

最近は面接をする学校が減ってきました。しかし、女子の学校ではまだ、面接が行われているのです。面接はいったい何のために行うのでしょうか?

何人かの校長先生に伺ったところでは、やはり一番大きいのは、志望の気持ちを確かめるということです。学校というのは、どんな学校でも自分の学校を第一志望にしてくれることはうれしいことです。できることなら、自分の学校にぜひ入りたいと思っている子どもたちを入学させたいと思っています。しかし、受験する方は、そんなことは百も承知ですから、もちろん第一志望であると言う場合がほとんどでしょう。ですから、こんな面接はあまり意味がないと、やめてしまう学校もあります。

ある学校では、一次の筆記試験の合格者に対して、二次で面接を実施します。これが一度目は本人と、二度目は両親と本人を交えて行う形をとっています。これだけ念入りにやって何が問題なのかというと、やはり志望順位だそうです。そこまで面倒な面接をやれば、ほかに志望がある子どもは、こなくなります。本当に入学したい子どもたちを集めたいというので、この面倒な試験は行われているようです。

塾では面接の特訓をしています。この面接特訓は意外に大事だと思います。だいたい今の子どもたちは面接なんかしたことがないですから、いったい何がおこるか、わかりません。一度はシミュレーションをやってみるとよいでしょう。塾でやってくれない場合は、家庭で予行演習をやってもよいでしょう。

受験票

前日に持ち物をチェックしますが、絶対に親が準備してはいけません。試験会場に、親が入ることは許されていません。会場に入ったら子どもが何事にも対応しなければならないのです。したがって持ち物についても、事前に本人にチェックさせましょう。もちろん、親が一緒に見ておくのは必要ですが。

さて、受験票をもし忘れたら(もちろん、そんなことはめったにないことですが。でも途中でなくすということはあるかもしれませんね)、絶対に家に戻ってはいけません。忘れたことに気がついてもそのまま試験会場に向かってください。むしろ、その遅れで開始時間に間に合わないことの方が問題です。すでに書類は学校側に出してありますから、本人であることの確認がとれれば大丈夫なのです。どの学校もこういう点に関しては適宜対応してくださいますので、慌てて戻らず、そのまま学校に向かってください。

中学受験、合格して失敗する子、不合格でも成功する子電子版

入試の服装に特に制限はありませんが、面接がある学校を受ける場合には、多少準備が必要でしょう。ブレザーを用意することが多いようですが。このブレザーはやはり秋に手にいれておかなければならないようです。(最近は試験前まで準備をしておいてくれる店が増えているようですが、どうしても試験前後は春物になってしまうケースがあるようです。)といって、男の子の場合、面接にネクタイは必要ありません。ワイシャツ、セーターで十分でしょう。

面接がない場合の入試の服装は特にこだわる必要はありません。むしろ普段の格好でいいのではないでしょうか。ただし、暖房がきいているところとそうでないところがありますので、服装は着脱のしやすいものを考えてください。また、タートルネックのような首をしめる服装はやめておきましょう。試験中、結構、首回りが気になることがあるようです。外が寒い場合はマフラーで対応してください。

願書

願書は10月には配布が開始されますので、手に入れておきましょう。できれば、書き間違いを考えて、2部くらいとっておく方がよいかもしれません。出願手続きは、同時期に重なりますから、学校別に分けて保管し、必要な書類や写真のサイズなどの表を作っておくと便利です。

内申

最近は内申書、もしくは調査書の代わりに通知表のコピーで足りる学校も増えてきました。通知表のコピーを出したからといって特に不利になることはありません。内申が必要な場合、12月の中旬には書類を担任の先生にお願いしておきましょう。3学期になってすぐ、出願受付が始まりますので(東京の場合です。関西や千葉、埼玉は12月に出願ですからより早めにお願いしておかなければなりません)、すぐ受け取れるようにお願いしておきます。

内申の内容が入学に大きな影響を及ぼすことはまずありません。内申で問題になるのは出席日数ならびに大きな疾病があるかということです。ただし基本的に学校が考えるのは、入学しても通学できると親が考えて出願しているのだろうという前提です。もし、そのような重大な疾病がある場合は、むしろ事前に学校と相談しておかなければいけないかもしれません。

以前、私の教え子に手に障害のある子どもがいました。どうしてもある学校を受験したいのだが、面接があるので、その障害で入試で不利になってしまうのではないかと相談を受けました。そこで私はお母さんに学校に問い合わせていただくことにしました。いろいろ悩むよりは、直接相談した方が良いのです。不利になるときは、はっきりわかりますから、受験しない方が良いかもしれません。さてその学校では試験前に、校長先生がその子どもとお母さんに会ってくださいました。

「笛は吹けるのですか?」

「はい、特別な笛を作っていただいていたので、大丈夫です」

「そうですか」

それからその校長先生は、その女の子の手をとって、いくつか質問をなさいましたが、最後ににこっと笑って、

「大丈夫ですよ。この手が不利になることは一切ありません。ぜひがんばって受験してください」

と声をかけてくださったそうです。隣でお母さんは本当に涙が出るほどうれしかったとおっしゃっていました。

結局、彼女はがんばって合格し、今は看護婦の道を歩んでいます。

学校は、これらの問題に関してていねいに対応してくれますから、何か不安なことがあればぜひ相談してください。

写真

出題に必要なものに写真があります。これはやはり、専門の写真館で撮ってもらった方がよいでしょう。学校によって、写真のサイズが違いますし、また入学後の手続きでもまた写真が必要ですから、ネガをとっておいてもらう必要があるからです。

多くの学校では、カラー、白黒どちらでも可ということになっています。本当にどちらでもかまわないので、お好きな方を選んでください。撮影する時期は11月から12月でしょう。

出願書類

出願書類には、いろいろと記載する事項があります。出願理由などを書かせる学校もありますし、併願校を記入させる場合もあります。これは、聞く方にも多少問題があり、私はやめた方がいいのにと思います。ただ、聞かれる以上、どう答えればいいかと相談を受けます。私は、「正直に書けばよいでしょう」と申し上げています。その学校より難しい学校を書けば、滑り止めとわかってしまうと気になさる方がいらっしゃいますが、そんなこと、学校は十分承知した上で、受験日を設定していますから心配はいりません。それが合否にかかわることもないのですが、学校側として併願校を聞くことで、だいたいその学校の今年のレベルを知りたいという本音があるようです。

緊急連絡先をどこにするかという質問もよく受けました。これは書類等の不備や、試験後の連絡先として、まず学校はご自宅に電話をかけますが、もしご不在の場合、次はどこにかけたらよいですか?という質問ですので、たいていはご両親の勤務先をお勧めします。祖父母の住所を書かれる方もいらっしゃいますが、かえってわかりにくくなってしまうかもしれませんから、やはり勤務先を書かれるのがよいでしょう。

スケジュールの確認

東京の場合ですと、2月1日から5日までの間に受験していきますが、当然その間に合格発表と入学手続きがあります。この締め切りは絶対に間違わないようにしてください。ある学校で、合格者が時間を間違えて合格書類を決められた時間に取りにいかなかったことがありました。この場合、この合格はその時点で取り消されます。あとから、いろいろと学校にご相談したのですが、やはりこれは規則だから曲げられないと言われました。参考までに他の学校にも聞いてみたのですが。やはり同じ回答でした。ですから、事前に合格発表時間、入学手続き時間等を調べ、子どもの行動計画とともに、親の行動計画もきちんとたてておく必要があります。場合によっては、両親で動かなければならない日もでてくるでしょうから、注意が必要です。また入学金等の払い込みにも注意が必要です。合格して払い込むまでの日数は、学校によって異なります。その間に、第一志望に合格して払わなくてすむ場合もあるものです。よく調べると20万~30万円はすぐに変わってしまいますから、十分に注意が必要です。

下見

自宅から学校までどのくらいかかるかは、一度下見をしておいた方がよいでしょう。特に朝は時間がかかりがちですし、最低二つくらい行き方を考えておいた方がよいかもしれません。ある年、入試の日に、山手線が人身事故で止まったことがありました。タクシーに乗り換えたり、地下鉄に乗り換えたりして、大変だったようです。この年は、無事全員が集まったので、開始時間を遅らせる処置はとられませんでしたが、いくつか行き方を考えておくことは大事です。

その際、自家用車は考えない方がいいでしょう。電車で大きな事故があった場合、その事故でこれなかった受験生を対象にした特別処置がとられますが、自動車の渋滞で遅れた場合、特別処置はとられません。あくまで徒歩と電車で向かわれることをお勧めします。

雪

2月はよく雪が降ります。雪の場合、電車が止まったり、遅れる場合がありますので、普段より早めに出かけるようにしましょう。またすべらない靴を用意してください。面接用の靴はもっていけばよいのですから。

ある年、ひどい雪の中、入試応援で女子校の前に立っていたら、慌ててお母さんと女の子が走ってきました。ところが、校門のところが少し坂になっていたので、お母さんがすべってころんでしまいました。ヒールのある靴を履かれていたのが失敗です。十分に気をつけてください。

面接の練習

最近は面接をする学校が減ってきました。しかし、女子の学校ではまだ、面接が行われているのです。面接はいったい何のために行うのでしょうか?

何人かの校長先生に伺ったところでは、やはり一番大きいのは、志望の気持ちを確かめるということです。学校というのは、どんな学校でも自分の学校を第一志望にしてくれることはうれしいことです。できることなら、自分の学校にぜひ入りたいと思っている子どもたちを入学させたいと思っています。しかし、受験する方は、そんなことは百も承知ですから、もちろん第一志望であると言う場合がほとんどでしょう。ですから、こんな面接はあまり意味がないと、やめてしまう学校もあります。

ある学校では、一次の筆記試験の合格者に対して、二次で面接を実施します。これが一度目は本人と、二度目は両親と本人を交えて行う形をとっています。これだけ念入りにやって何が問題なのかというと、やはり志望順位だそうです。そこまで面倒な面接をやれば、ほかに志望がある子どもは、こなくなります。本当に入学したい子どもたちを集めたいというので、この面倒な試験は行われているようです。

塾では面接の特訓をしています。この面接特訓は意外に大事だと思います。だいたい今の子どもたちは面接なんかしたことがないですから、いったい何がおこるか、わかりません。一度はシミュレーションをやってみるとよいでしょう。塾でやってくれない場合は、家庭で予行演習をやってもよいでしょう。

受験票

前日に持ち物をチェックしますが、絶対に親が準備してはいけません。試験会場に、親が入ることは許されていません。会場に入ったら子どもが何事にも対応しなければならないのです。したがって持ち物についても、事前に本人にチェックさせましょう。もちろん、親が一緒に見ておくのは必要ですが。

さて、受験票をもし忘れたら(もちろん、そんなことはめったにないことですが。でも途中でなくすということはあるかもしれませんね)、絶対に家に戻ってはいけません。忘れたことに気がついてもそのまま試験会場に向かってください。むしろ、その遅れで開始時間に間に合わないことの方が問題です。すでに書類は学校側に出してありますから、本人であることの確認がとれれば大丈夫なのです。どの学校もこういう点に関しては適宜対応してくださいますので、慌てて戻らず、そのまま学校に向かってください。

| 中学受験 合格して失敗する子、不合格でも成功する子 |

| クリエーター情報なし | |

| 講談社 |

中学受験、合格して失敗する子、不合格でも成功する子電子版

最近は個別指導が流行しています。集団授業と違い、子どもに合った内容だけを学習することができますから、効率はよいと思います。ところが、受験に関して言えば、個別指導だけにするのは、あまり賛成できません。特に目標となる学校が具体的に決まっている場合はそうです。

なぜかというと、個別指導だけにすると、子どものペースに合ってしまって、目標のレベルにまで達しないことがあるからです。個別指導は子どものできないことをフォローするには大変有効です。ただ、子どもができないことに集中するために、そこに時間がかかってしまい、枝を見て、木を見ない状況が起こる可能性があります。つまり目標としては、ここまでのことをやらなければならないのに、ひとつできないことにこだわって、時間を使ってしまい、全体が間に合わなくなってしまう場合があるからです。

しかも、子どもたちは集団の中でいろいろな影響を受けます。できる子どもたちがいることが刺激になって、自分もそこまで行こうとがんばるケースは多々あるわけですが、個別指導だけにしてしまうと、その刺激がなくなってしまうのです。

学習は前にもお話したとおり、自学自習がまず大切です。しかし受験はあくまで情報戦ですから、試験にでるものを効率よく学習する必要があるのです。これはよくお話していたことですが、理科や社会ではよく出る問題は決まっています。統計的に言えばパレート最適というようですが、全体の20%がおこる事象の80%をしめるそうです。私の経験でいえば、出題範囲の30%が出題される問題の70%を占める感じです。しかし入試は満点をとるものではなく、合格点をとればよいのです。極端なことを言えば、ビリで入ろうとトップで入ろうと同じ結果でしかないのですから。どんな入学試験でも70点をとれば合格します。したがって良く出る30%をしっかり勉強することが、合格のコツなのです。

この情報はやはり塾が持っていると思って間違いないでしょう。塾では過去の出題を分析し、どの学校で何が出やすいのかという情報を整理して、カリキュラムやテストを作っていきます。ですから、そういう情報をしっかり持っている塾を選んで、その内容をきちんと教えてもらうことがまず重要なことです。私が中学受験の仕事を始めたころは、まだ情報が整理されておらず、教材もほとんどありませんでした。しかし、それから20年近くたって、今は非常に多くの教材があります。最近は学習参考書があまり売れなくなってきたので、本屋さんの棚に並んでいるものは少なくなりましたが、それでも子どもたちがやりきるに十分なくらいの参考書と問題集が並んでいます。したがって、この中から子どもの目標に合った、やり切れるくらいの内容を取捨選択しなければなりません。これは、やはり専門家に任せるべきで、そのために塾を活用しましょう。そうして出てくる内容を子どもが自学自習できるのが一番です。子どもの勉強はこれからもずっと続きます。したがって勉強のやり方を子ども自身が身につけることが非常に重要です。自分で学ぶというくせをつけておかないと、後からしっぺ返しを受けてしまいます。

ただ、どうしても、わからないところ、うまくいかないところは個別で学習した方が効果はあります。したがってデータを見ながら、どうしても必要であれば個別指導や家庭教師を考えるべきです。最近は塾が経営的に苦しい部分があるので、親に対してなるべくいろいろなものを買わせようという傾向が見られます。塾のいいなりになって、いろいろなものを買い揃えたはいいが、結局受験まで使わなかった問題集が出てきたりするものです。ですから、何が必要なのかは親が見極める必要があります。だからデータが必要だと申し上げたわけです。前にもお話したとおり、テスト塾が必要なのはこのためです。しかもできればホームの塾と違うテスト塾が良いのです。そしてできないところがはっきりしていて、しかもそれが目標の学校に良くでる範囲であれば、これは対策を講じなければなりません。でも、目標の学校に出ない内容をいくら勉強しても、受験としてはあまり意味がありません。例えば、文学史や口語文法などは最近ぐっと出題が減少しました。そして子どもたちも当然、こういう内容は不得意です。たまに模擬試験でこういう問題が出題されても、あまりできません。だからといってデータでそれが出てきたとしても、あまり出題されない内容なのだから、慌てる必要は何もないのです。特に目標校が具体的に決まっている場合、その学校に何が出るのかを親はちゃんと知っておくべきでしょう。高校受験になったら、親がそこまで関わることはなかなか難しいので、子どもたちにそういう方法をきちんとアドバイスしておくことが大切です。

成績が悪いから、すぐ、家庭教師とか個別とかを考える必要はありません。今までも多くの子どもたちが、そんな学習をしなくてもきちんと目標の学校に合格しています。本来受験は、子どもによい学習環境を与えるためにやることですから、その準備過程も十分に教育的である必要があるのです。今後の勉強に役に立つやり方を身につけさせてあげることが大切です。どうしてうまくいかないのかをもっと掘り下げて考えてみるべきでしょう。専門の先生に相談することも大切です。でも、最後は親が自分で判断して、何をさせるのか考えた方がよいでしょう。

| 中学受験 合格して失敗する子、不合格でも成功する子 |

| クリエーター情報なし | |

| 講談社 |

中学受験、合格して失敗する子、不合格でも成功する子電子版

| 親子で受かる! 中学受験手帳 |

| クリエーター情報なし | |

| ディスカヴァー・トゥエンティワン |