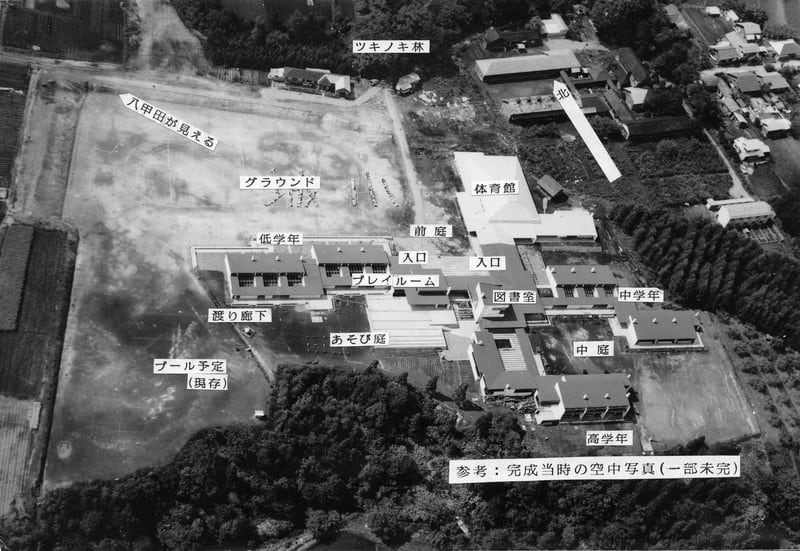

(校舎は現存していません。)

「筑波通信№8 前半」より続く

T氏とのつきあいは、先にも書いたが、もう20年になる。そのときT氏は七戸町の教育委員会の事務局の一職員であった。そのとき町では学校の再編成の仕事にとりかかっていた。ちょうど、いくつもの学校や分校を統合する策が全国的にすすめられていたころである。町では、中学校を一つにまとめ、小学校は逆にいままで一校、町の中心の城跡にあったものを、ほぼ町の中央を東西に流れる川を境に南北二校にしようとする計画をたてていた。おそらくその企画もT氏の手によるものと思われる。普通ならそこですぐ、極く普通の学校が建ってしまうところだったのだが、T氏はそうさせなかった。どうせ建てるなら最先端のものを建てよう、そう考えたT氏は、当時学校建築について研究を重ね種々の提言を行っていた東大の吉武泰水氏のところに現れ助力を求めたのである。そのころ校舎の不燃化にあわせ、それもそのころ出現した軽量鉄骨による学校建築が推進されていたのだが、その結果、軽量鉄骨造の中学校がいち早くこの東北の一角に誕生したのであった。見学者あとを断たず、T氏も悪い気はしなかったろう。そのときT氏は血気盛んな(いまも変らないが)30そこそこであった。

そして、次の小学校の新設計画のときもまた、彼は東京に現れた。そしてその設計を、全く幸か不幸か、私が担当することになったのである。私もまた血気盛んであったから(本人はいまも変らないつもりでいるのだが)私はいたく彼の情熟にほだされた。それに応えなければならないと思った。そして私の側で言えば、ちょうどそのころ、当時建築の世界でやられていることに疑問を抱いていたときでもあった。私は考えた。そこで私が考えたこと、またそこで考えたことがその後の私の方向を決めたこと、それは先号で書いたとおりである。

けれどもそれが私の方向を決めるものになろうとは、そのとき予想できていたわけではない。むしろ、ふりかえってみたらそうだったというにすぎない。ただ、まじめに考えたのは確かである。そうしなければ、彼とのつきあいに応えることにならないからである。一番初めにこういう設計の場面にめぐりあえたということは、いま考えてみて、こんなに幸せなことはないのではないかと、つくづく思う。私はついていた。

そのころから現在にいたるまで、この町では、そしてまわりの町村を含め、文字どおり精力的に、乏しい財源のなかで、それを巧みに運用して着々と絶えまなく、ほんものの地域計画を、自らの手で企画立案し実現させてきたのである。町(の人々)にとって必要な教育施設(学校、幼稚園、公民館など)厚生関係施設(保育所、病院など)上水、消防、などなど、それらはこの20年の聞に碓実に整備されてきた。

先の広城事業のやりかたは、消防がその手始めであったように思う。私が例の小学校の設計のため通っていたころ、隣りの天間林村との広域消防の設立に向けて、T氏が奔走していたのを覚えている。いまそれは更に他町村を加えて、より広域化している。そしてその広域事業は当初、あくまでも消防のためだけのそれであった。つまり一事業一組合で対応していた。上水その他も同様であった。けれどもいまでは、各種事業つまり複数の事業が一組合で営まれている。事業の数だけあった組合が一つにまとまったのである。それは最近のようだ。

これも机上で考えると、初めから、つまり一事業一組合をたくさんつくらずに、各種事業を営む一組合をつくった方が合理的且つ効率的であるように思えるかもしれないが、実はそれは的を得た評ではない。それは結果だけしか見ない人が言うことばである。机上で描いた理屈でやったのならばつまり初めからそれをつくろうとしたならば、多分それは失敗しただろう。そうではなく内側からのながい時間をかけての積み重ねがあったからこそ共同体の意義がリアリティをもって定着したのである。そしてまたそうでなければならないことを十二分にわきまえていたのである。

しかしながら、中央やえらい学識経験者の言うことは常に、あるべき結果の形についてのみであり、それらのあるべき姿へ、どういう道すじで到るのか、そのことについては全く考え及ばない、というのが実態である。もちを絵に描くことぐらい簡単なことはない。要は、どうやったらできるかなのだ。

しかし、この町で試みられてきたような内側から徐々に熟成させてゆくやりかたは、その効果が直ちに目に見えないやりかたである。ある年度に投資した100のものが、その年度中に100の成果となって表れるといった類のものではない。だから、そういうことをのみ期待する人たちからの、つまり単年度決済主義者からの中傷や批判は多々あったろうと思われる。けれども、この町でやられてきたような、あちこちで一見したところばらばらに仕込まれた事業は年月の経過とともにそれぞれが、そしてそれら相互が総合的にからみながら醸成し、単年度では100にみえなかったものが、それ以上の成果となって現れる。と書くとえらく簡単にきこえるが、それは批難や中傷に耐え、常に現実の本質的問題をとらえ目先のことにとらわれず、そして同時に常に先を見るというしんどい作業を必要とするのである。目に見える成果だけを期待するいわゆる政治屋的やりかたでは、到底これはついてゆけない。息のながい話である。

先にも既に書いたことなのだが、実際の話、町づくり施設づくりというのは建物としての施設、つまり物をつくることでできあがるのではない。このあたりまえなことに、私たちは気がつかなければなるまい。それらが重要なことは事実である。しかし言ってみればそれは舞台をつくっただけにすぎないのである。そこで人々が生活し、そして生活してゆくのに必然的なものでなかったならば単なる物のまま死んでゆくだろう。新たに造られた場所が、いかに人々になじまれ、定着してゆくか、それこそが問題なのであり。だから、建物の完成は施設づくりの一環のほんの一段階にすぎないのである。息のながい話なのである。

私たちは、できたばかりの身障者施設を案内してもらったあと。再び七戸町へ向った。道はまっしぐらに八甲田を目ざし、丘陵台地をすすむ。ときおり谷地を横ぎるから、大きく上ったり下ったりする。ちょうど筑波の平野を横ぎるときに似ている。まわりは一面のとうもろこし畑やながいもの畑が続いている。これはこの夏に経験して思ったことだが、昔はこういう一面に同一の作物の畑であるということはなかったように思う。この夏、軽井沢の北嬬恋村を走ったとき、丘という丘が全部キャベツ畑であるのを見て、壮観というよりも、異様という感じをもったのである。ほんとにそれは異様・異常な風景であった。おそらく、現在の農業を象徴する風景だと、そのとき私は思った。ここでも同様なのだ。

しばらく走ると、もう見慣れた場所が増えてくる。先導の車を見失なってももう平気である。「私の地図」の領域に入ってきたのである。

城南小学校の近くは、当初延々と続く畑であって、春先は菜の花が一面に咲き、遠く近くに唐松林が芽をふき、八甲田だけがまだ冬の気配を残して輝いているといったたまらない風景が展開したものだが、いまはとびとびではあるが人家で埋められはじめている。それでも敷地は一万坪以上あるから大勢は変っておらず、むしろ、昔冬の夕暮れときに感じたような人里離れたというようなさびしい感じがなくなって、かえってよくなったかもしれない。この学校ができてから、町の中心部に、それこそ肩を寄せ合うようにして住んでいた人たちが、この丘のあたりに移って来はじめたのだそうである。(人口が都会のように増えてこうなったのではない。人口はほとんど変っておらず、横ばいかむしろ減少しているはずである。) これもまたT氏の計画に入っていたことなのかもしれない。言うならば、学校をつくったことにより、新しい集落:住宅地が生まれつつあるわけだ。

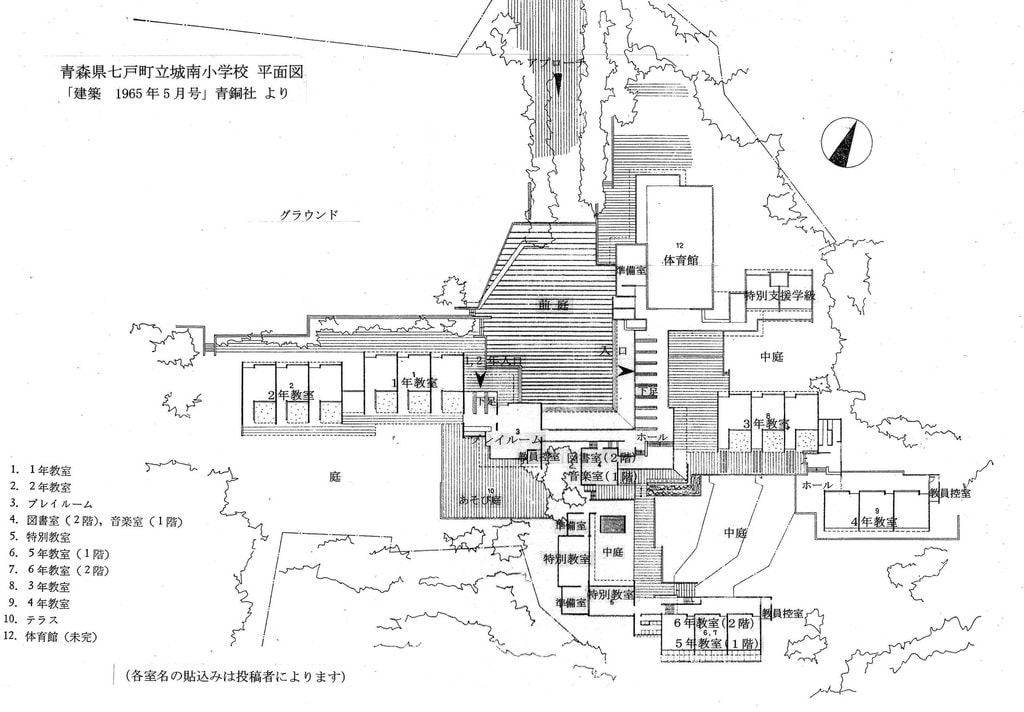

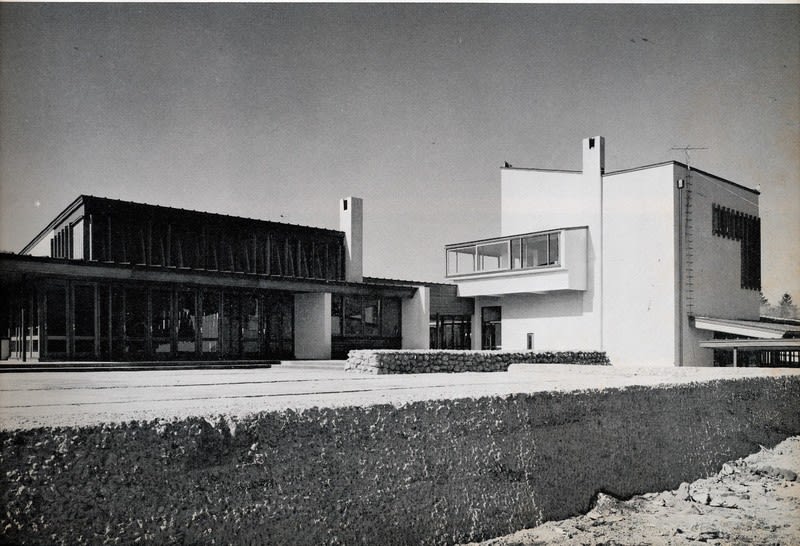

「建築 1965年5月」青銅社 「青森県七戸町立城南小学校」より 設計:東京大学 吉武研究室

昔もいまも変らない大きなケヤキ(この辺ではツキノキというらしい)の木立ちの下をぬけると、城南小の敷地の北辺にでる。そこからひろがるゆるい南下りの斜面が校地なのだ。建物はそこから100mほど歩いたところに入口がある。右手には、はるかに八甲田を見はるかすグラウンド、そして左側には体育館(というより講堂に近い)がある。それに沿って歩いてゆくと、平家建の建物が。だんだん迫ってくる。正面にこれともう一箇所だけが唯一二階建なのだが、図書室のあるブロックがある。入口前の前庭である。ここは、冬になると八甲田おろしがまともに吹きよせ、雪のときなどは吹きだまりになってしまって実にやっかいなところになるのだが、しかし、それ以外の季節、ある程度晴れてさえいれば、学校から帰るとき、玄関から外にとびだすと目前に、グラウンドの続きの、このごろは人家もまばらにまじる平原越しに、あの八甲田が一望のもとに見渡せるのだ。

実はこれが、私の設計の際考えた大事な点の一つだったのである。どういう風に、この町の八甲田を見せるか、いろいろ考えたのだけれども、地形の状況などを勘案して、結局こういう形に落ち着いたのである。印象に残る形で見えるのは、ここと、先に書いた二階の図書室へ登る階段を上がりきって図書室へ入ろうとする(あるいは図書室から出ようとする)ときだけである。教窒の窓からも見えるところがあるけれども、それはあくまでも窓外の一風景以上にはならないはずである。この二箇所においてのみ八甲田の存在をあらためて心に思って欲しかったのだ。

この学校には職員室がない。小さな会議室が一つあるだけだ。教室は、低学年、中学年、そして高学年とに分かれている。低学年は、先の前庭に南を向いて立つと、その右手にグラウンドに沿って、一・二年生用六教室が平家で延びている。それ用の玄関を入ると小さなプレイルームと称する室があり、そこから吹き放し(つまり屋根だけ)の渡り廊下が教室の南を走っている。

中学年・高学年は、前庭から見て左手、それ用の玄関の奥に、一つの中庭を囲んである。そこは一段地形なりに落ちているから前庭からは見えない。高学年は中庭の南、敷地の南端に二階建である。しかしそこでは更に敷地は一段落ちるから、階段のおどり場の位置に、これも吹き放しの廊下でつながっている。中庭の北側にあるのが中学年の教室である。これは平家建。つまり、教室は、二学年づつの言わば分棟式になっているわけで、実はそれぞれに、まことに小さい準備室と称する室があり、先生がたは普段そこにいるのである。それ故職員室がないのである。

いま、七戸町教育委員会にある施設台帳を見ると、その図には、先ほど来書いてきた渡り廊下がのってない。なぜか。

この学校の四・五・六年生用の教室は、それぞれ三教室なのだが、その北側に幅が4m近い廊下と通称する場所がある。普通、廊下は2m 50cmぐらいであり、子どもたちがそこをどやどやと通りぬける。けれどもここの場合はいずれも、言わば袋小路になって、通るのはその学年の子どもたちだけなのだ。だから廊下としてなら広すぎる。実は、その学年の子どもたちたまりを、廊下と称してつくってしまったのである。低学年のプレイルームにしろ、こういうたまりにしろ、いまではさほど難しくないのだけれども、当時はそんな面積的な余裕はなかったのである。面積すなわちお金だからである。だから、これらの室も、先の準備室と称する学年職員室もみなそれは、台帳にない渡り廊下を食いつぶして生まれたものであったのだ。渡り廊下はこういう雪の降るところでは冬場はだめだろう。おそらく批判がでるだろう。しかしそれらは甘んじて受けておこう、これがT氏と私の間の密約であった。12・ 1・ 2月だけ我慢してもらえば、あとは天国のはずなのだ、そんな負け惜しみを言いながら。

「建築 1965年5月」青銅社 「青森県七戸町立城南小学校」より

☆アプローチ 前庭より図書館、プレイルームを見る ☆1.2年入口からプレイルームを見る

☆プレイルーム内部 ☆1.2年教室

☆3.4年ホールから西を見る ☆3.4年ホール周辺 ☆教室南側渡り廊下、スノコは冬期のみ ☆4年廊下(奥は教員控室) ☆3年教室前

☆5.6年教室北側 ☆ 6年南バルコニー ☆6年廊下 ☆5.6年棟入口ホール

☆プレイルームと図書館 ☆あそび庭よりプレイルーム・1.2学年教室を見る(後方は八甲田連山)

完成当初、だいたいのところはなじんでいってくれるだろうと思いはしたものの、この点、職員室がないということについては全く自信がなかった。不満がふきだすのではないか、これはT氏も私もともにもっていた気がかりであった。なぜなら、子どもたちというのは、どんな初めての場所に当面しても、それに対応し、住みこなしてゆくものだが、大人はなかなかそうはゆかない。普通の学校に慣れきってしまっていると、普通でない建物は全く異形に見えるだけになる。先生というものは職員室にたまっているものだという慣習になじんでいると、この学校は理不尽に思えるはずだ。

ところが、そういう不満は、少なくともおもてだってはきこえでこなかった。今回私たちにいろいろ話をしてくれた校長先生は、完成当時この学校で教えていた方で、そのあと周辺の市町村の学校をまわって、二年ほどまえから、この学校の校長として赴任されたのだそうである。完成当時のとまどい、他の学校、そして再びこの学校へしかも校長として、という貴重な体験をしてこられたことになる。その先生の話によれば、職員室は別段問題にはならなかったのだそうである。唯一学年準備室:職員室が狭すぎることを除けば。碓かに初めて赴任した先生は、初めのうちとまどうそうだが、ここのやりかたが気に入り、すぐになじむという。どうも見ていると、低・中・高学年ごとの一種の自治国家が確立したかのように、それぞれの自主性が強く出てくるのだそうである。従って全校的会議も元気がでてくる。(それは小さな会議室で行なわれるのだ。)まして、子どもたちの傍にいつもいるから、子どもたちの日常も手にとるようによく分る。要するに、地方の先生がたは概ねそうなのだが、それに輸をかけて活気があるのだ。そのせいか、他の学校と違い、放課後すぐに帰らず、明日の準備だとかなにかを、その準備室でごそごそやっている先生が多いのだそうだ。それにつけてももうーまわり大きければというわけである。冒険をしたT氏と設計者にとってこれはまことにうれしいことであるけれども、しかし、本当のところはむしろ意外であった。建物のせいで止むを得ずそうなったのではなく、積極的にそうしているからである。そして、もし積極的でなかったならば、大抵の場合だと、因習を維持するために必らずどこかの室を昔ながらの職員室に仕立てなおしただろう。

また、この学校では、普通の学校でよく見かける「廊下を走るな」という指導をやってない。走ることもないし、走ったって別に問題がないからなのだという。むしろ授業から開放されたら思いきり廊下でもどこでもとびはねてこいというのだそうである。実際のところ建物がそうなっているので、大体子どもたちは外にとびだしてってくれるそうである。(子どもたちは、上はきのまま、つまり一度玄関を入ったあとは、教室前に拡がる庭には、そのまま出ていってかまわないのだ。うるさいことを言われない。)

要するにこの学校では、普通の学校のように、先生の側があらかじめもっている一般的学校生活の定型を、ただいたずらに子どもたちに押しつけるのではなく、むしろ逆に、子どもたちがこの建物で自ずと展開している生活をじっくりと追いつづけ、見つづけてゆくなかで、徐々にこの学校なりの定型をつくりだし、指導してきたと言い得るだろう。この学校が風変りで、一般的定型が通用しなかったからだと言ってしまえば元も子もないが、そうではなく、ここでの子どもたちの自ずとしている生活が、だれの目にも(つまり先生にも)納得のゆくものだったからだと、私は思う。

けれども、このこの学校なりのやりかたというのは、絵に描いたもちのように初めにあったものでもないし、また簡単に、一朝一夕にしてなったわけでもない。そのように定着するには、いろいろな試行錯誤があったし、ながい時間がかかっているのである。それは、代々の先生がたが、意気に感じてやってきたことであり、現にやりつつあることなのだ。だから、定着したといっても、固定したのではないのである。

こういう使いかたをしているのを、何年もたってから見れるとき、設計者は、少し大げさに言えば、涙がでるほどうれしいのである。いかに下手な設計であっても、いかにローコストの建物であっても、建物が活きていたのを見ることぐらい、うれしいことはない。

こういう単年度計算でものごとを考えずに、言わば一代計算で考え町づくりをする人たちに、かなり若いときからつきあいがもてたということは、どんなに幸せなことであったかと、いまになって思う。そう思うと、人と人との出会いというのが、本当に不思議に思えてくる。と同時に、その気さえこちらが常にもっていれば、そういう機会は必らずどこかにあるのだ、そういう確信がわいてくる。この四月の通信発刊の辞に書いた中野や小金井の人たちに会えたのも、なにやってんだと忠告してくれる学生に出会えたというのも、別に運命論者ではないけれど、運がいいと思う。その代わり、そういう人たちに会うごとに、こちらとして、あとがなくなる、逃げ口・出口がふさがれてしまうのだけれども。

今回再び七戸を訪れて、またまたうれしくなって帰ってきたのであるが、ただ少し気がかりな点が、この文章を書きつつ、心にうかんできた。

その昔、鉄道に反対し、その意味での発展からはとり残されたと先号に書いたけれども、こんどは東北新幹線がこの町を通り、ことによると近くに駅ができるかもしれないのだという。単純によろこんでいてよいのだろうか、それに対して適切な対応が考えられているだろうか。それが気がかりの一つであった。

そしてもう一つ、こちらの方が重要なのだが、この20年間T氏たちが言わば身を挺してやってきたことの意味が、はたして若い世代にも理解され根をはり、本当の意味の「伝統」になっているかということ、それが気がかりに思えてきたのだ。なぜなら人はどうしても「結果」だけを見て、それに到る「過程」の存在を忘れてしまうからである。そして、その「過程」は、与えられるものではなく、自らかやることなのだということが忘れられるからである。人間らくが好きだからである。

いずれも単なる私の思いすごしにすぎなければ幸いである。

あとがき 〇ある学生に、あることについてどう考えているかと尋ねたところ、いま勉強中なので分からない、という返事がかえってきた。ことによると、あることが分るということは、それについてのある絶対的な理解というものが存在し、それを知ることなのだとも思っているのではないか。そんな風な気がしてならなかった。たとえば、人間が分かるには、生理学やら心理学やらを全ておさめることが先決だということになる。

〇そんなとき、集中授業に来られた方が、男の返事は六つしかない、好きか、きらいか:分かるか、分からないか:やるか、やらないか、これしかない、そうじゃない下山さん?と言うのである。一瞬とまどったけれど、言えている。確かに、この積み重ねである。そうであって、初めて反省が成り立つのだ。何もしないで、いま考えてます、またいずれ、これは確かにらくはらくだ。

〇またこんなことがあった。ある仕事をある人たちにお願いしてあった。そろそろまとまってよいと思えるころあいに、ある問題について考えてあるかと問うたところ、考えていない、考えなければならないことなら、初めに言ってくれればよいのに、時間がもったいない。こういう返事が返ってきた。これも、らくをしたいのだろう。いい目だけみたいのだ。豆腐の角に頭をぶつけて死んじまえ、そんな言葉がでかかった。ある人とは大学院生である。

〇若い人たちに言わせると、中年世代のヒステリー?なのだそうである!

〇ご感想、ご意見を、おきかせください。 〇それぞれなりのご活躍を!

1981・11・1 下山 眞司

PDF「建築」1965年5月号 「青森県七戸町城南小学校 写真 13頁」 (5.0MB)

PDF「建築」1965年5月号 「青森県七戸町城南小学校 文章,平面図 4頁」 (3.7MB)

PDF「建築」1965年5月号 「青森県七戸町城南小学校 図面 8頁」 (6.1MB)