春休み明けです。

もう数十年前のことになりますが、屋外に露出しているベランダの桁が腐ってしまい、自分で修復手術をやってみたことがあります。

本格的修復などできるわけもなく、どこかで見たようなことを、見よう見まねでやってみました。

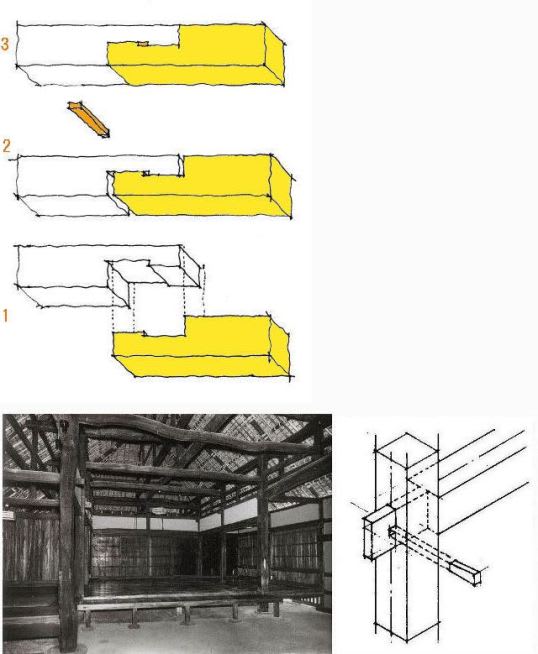

上の図は、そのときやったことの図解です。番号は、仕事の順です。

図の白い部分が、元の部分。腐った先端を鋸で切り落とし、鋸と鑿(のみ)で、ざっとこんな形に加工しました。ほんとに「ざっと」の仕事です。

黄色の部分が継ぎ足した材料。これも「ざっと」の仕事。

ピタッと合うことなど最初から考えてもいませんから、何とかあわせ、できた継目の隙間に埋木をしました。これも、埋木などと言う名前がもったいないような、かなりいいかげんな埋木です。

埋木を金槌で打ってゆくと、支えていたとはいえ、空中での仕事で上面が少しばかり喰い違ってしまい、途中で平らに直そうとしたのが、驚いたことに、ちょっとやそっとでは動かない。

上面が狂わないような細工をすれば楽だったのでしょうね。もう遅い。

しょうがないのでこれ以上無理だというくらいに目いっぱい埋木を打ち込み、できあがった後で、上面をきたなく削りました。

白い部分は既にある部分ですから、そのまま。埋木を打つと、打込むにつれ、黄色の方の材料は左に寄ってゆきます。黄色の方の先端が相手に着いてもさらに打つと、両者はきつく押される、つまり密着の度合いが強くなります。そうなると、ほとんど一つの材と変らないほどになってしまいます。

それは、想像以上でした。予想外だった、と言った方がよいかもしれません。

これが「栓」の効果なのだ、とそのとき納得したことを覚えています。

おそらく、昔の人も、こんな具合に、「栓」の効用を発見したのでしょう。ところが、これまで見てきた古代からの継手・仕口の中に、それが見当たりません。埋木はありましたが、それは楔としての利用です。

このような栓を打つことで二材を密着させる、という効能を使う例が、いつごろ現れるのか、「文化財建造物伝統技法集成」で調べてみたところ、この書物は寺院建築の事例を集めていますが、室町時代末を過ぎないと現われないようです。

それは多分、まったくの推測ですが、ここで私がやったような継手:「鉤型付き相欠き」(通称「略鎌」)は古代・中世にあったけれども、どの場合も、柱内部で継いでいたからではないか、と思います。継手部が少しの誤差もなくぴったりと着いているとは考えられず、多少の隙があったはずです。しかし、見えないため気にならない。

ところが室町を過ぎるころから、「相欠き」を柱の位置から持ち出した箇所で使う例が出てきます。そういう例から、隙間を埋める必要も生じ、そこから埋木の新たな効能を知った、というように考えられるような気がします。

それはともかく、次回から、このように「二材を引き寄せる役割を持つ栓」を使う「継手・仕口」の例を見ることにします。なぜなら、後の「三方差」「四方差」といった「通し柱」に横材を取付ける「優れものの継手・仕口」が生まれるからです。

上の図版の下段は、「栓」の別の使い方の例。

これは二材を密着させる働きは少なく、柱に差した横材が、柱から抜けないようにするための「栓」の例で、部材の端:鼻(はな)に打つ栓、という意味で、「ほぞ差し・鼻栓(はなせん)打ち」と呼んでいます。

横材を柱から抜こうとするような力がかかると、「栓」と「柱」が喰い込みあって抵抗するのです。ただ、粘り気のない木材(ベイマツなど)には使えません。力がかかると「栓」の位置から先の部分が飛んでしまうからです。

なお、この方法は、農家住宅や町家では普通に見られますが、書院造などでは見えるところでは使っていません。

こういう「栓」は、鉄製の機械などで使われる「ピン」に似た使い方ですが、「ピン」と大きく違うのは、木の「栓」には弾力があることです。

上の写真は、「椎名家」に使われている「鼻栓」の例です。