[文言追加 6月10日 8.01][註記追加 6月11日 12.26]

「まとめ」として、最近取寄せた「古井家住宅修理工事報告書」を基に、中世:室町時代末の工人たちの仕事、その技術・考え方を詳しく見てきました。

そしてそこに、「日本の建物づくりを支えてきた技術」、世の中で「伝統工法」あるいは「伝統的工法」と呼ばれている技術体系の、いわば「素朴な、本来の、あるいは根源の姿」が在るように、あらためて感じました。

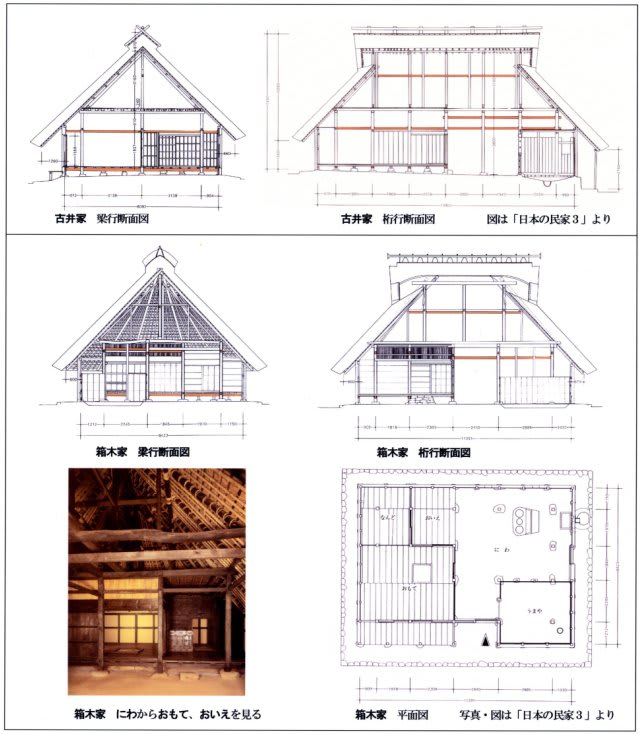

註 上掲の図版は、「古井家」と、「古井家」よりも古いとされる

「箱木家」の断面図、および「箱木家」の土間の写真です。

その架構は「古井家と同じ貫工法」によるものです。

当時は、これが普通のあたりまえの架構法だったのでしょう。

だから、「箱木家」もきわめて手慣れた仕事です。

「箱木家」については、別途紹介させていただきます。

なお、図のなかの色を付けた材が「貫」です。

私は以前から、現在、「専門家」や「建築法令」等が奨めている木造軸組工法は、その特徴から、「耐力壁依存工法」と呼ぶべきで、「在来工法」などという意味不明瞭な語で語るべきでない、と言ってきました。

そして、「耐力壁依存工法:いわゆる在来工法」しか認められない世の中になる以前、わが国で普通に行なわれていた木造軸組工法も、「伝統工法」あるいは「伝統的工法」などという、いかようにも解釈される呼称ではなく、その特徴から「一体化・立体化工法」と呼ぶべきだ、とも言ってきました。

なぜなら、ややもすると、「伝統工法」あるいは「伝統的工法」とは、「無垢材」の「太い柱・梁」を使い、「継手・仕口」を使い、「差鴨居」を使い、そして「小舞土塗り壁」を使う・・・、などといわば矮小化した視点、あるいは局部的な視点で語られることが多く、それでは「誤解」をさらに広めるだけだ、と思うからです。

たとえば、「継手・仕口」が使われていようが、それが理に反するものであれば、かつての技術体系とは無縁なのです。第一、それらを工夫し、つくりだした人たちに失礼です。まして、「ちょうな」削りができるのが「伝統的」だ、なんていうのはもってのほか・・・・。

私たちが知らなければならないのは、かつて工人たちが、長い年月をかけて、「日本という環境のなかで暮してゆくのに適応した建物」をつくるために「培い、継承し、つくりあげてきた技術、その根底にある考え方」であって、枝葉末節のことがらを知ることではないはずです。

枝葉末節にこだわると、自ずと、「枝葉末節:部分の足し算=全体」という「考え方」に迷い込んでしまいます。

註 その「典型」が、現在行われつつある「実物大架台実験」、

そしてその背後にある「構造理論」:「耐力壁依存の理論」です。

ここまで見てきたように、かつて、工人たちは、架構の「立体構造」化を目指してきた、と言えるのです。

そしてそれは、彼ら工人たちが、「事象の全体」を捉えることに長けていたからです。

「多雨・多湿」で「予測・予知不可能な地震や台風が頻繁に襲う」環境で暮すことのできる空間を、どのようにして確保すればよいか、この「全体」を常に考えてきたのです。それができないのならば、人びとから、「工人」としては認められなかったにちがいありません。

なぜ「全体」を捉えることに長けていたか。

それは、彼らが、「(日本の環境で)人びとが暮す空間」について、「現場で考える」人であって、決して「机上(だけ)で考える」人ではなかったからです。

註 「耐震」のことだけ考える現在の大方の「専門家」よりも、

数等「全体」を見渡していたのです。

「机上(だけ)で考える」人たちが、

いかに「実物大架台実験」をしたところで、それは

「現場」ではありません。

第一、それは「実物」ではありません。

「実物大」というのは、まさに「語弊」の典型例なのです。

語弊:言い方が適切でないために起こる相手に与える誤解・・。

工人たちが「立体構造化」をいつごろから意識して目指しはじめたかは資料的には詳らかではありません。

私は、この日本という環境に暮すかぎり、その「環境」が架構に与える影響について、人びとは「掘立て」式の時代からよく分っていたはずで、とりわけ「礎石建て」に変ってからは、より真剣に考えてきた、と思っています。

なぜなら、そういう状況に置かれた人びとが、それを考えないわけがない、と私は思うからです。

わが国の「建築史」では、もっぱら「資料・史料」のある「寺社建築」を軸に語られ、そこでは大陸伝来の技術が「国風化」してゆく、という形で語られるのが普通です。

ときには、わが国には、そのころ、自前の建物をつくる技術がなかったかの印象さえ与えています。

もちろん、そんなことがあるはずもなく、どこの地域であろうと、そこで人が暮す以上は、「その地域の環境に応じた建物をつくる技術」が存在していてあたりまえです。「資料・史料」のないものは存在しない、あるいは、確かなことは言えない、などとは、私は考えません。

おそらく、寺院建築で「長押(なげし)」が発案され「桔木(はねぎ)」が生まれたころには、人びとの間では、すでに「架構の立体構造化」の意識が高まっていたと私は思います。

なぜなら、いろいろ見てきたように、「長押」や「桔木」は、大陸伝来の「形式」を維持しつつ、架構を日本の環境に適応させるための工人たちの「努力」であった、と考えられるからです。

そのころ、寺社以外、つまり一般の人びとの間では、大陸伝来の「形式」とは無関係に、またそうであるがゆえに、「寺社建築」よりも、自前の技術による「立体構造化」への試みが進んでいたと考えられます。

そしてむしろ、そのような一般の人びとの間の技術が寺社建築の架構技術に影響・変化(たとえば「桔木」の発案など)を与えたのかもしれません。

それは、寺社の建物にかかわる工人たちが、一般の人びとの建物づくりの技術について無知であった、などということは到底考えられない、彼らが、普通の暮しをしている人びとの営為を知らないわけがない、と私は思うからです。

簡単に言えば、寺社にかかわる人たちが、一般の人びとから「離れた存在」ではなかった、ということです。

註 現在では、これは明治の「近代化」以降の現象と思いますが、

「専門家・技術者=偉い人・人びとの上に立つ人」という構図で

見るのがあたりまえですが、

近世まではそうではなかったはずです。

なぜなら、「専門家であるかどうかの判断」は、

一に、「人びとの信頼の有無」にかかっていたからです。

私は、明治以降、そして現在の方が「封建的」だと

常々思っています。

寺院建築では、平安時代末:鎌倉時代初頭、つまり12世紀末の「東大寺再建」が大きな「事件」でした。

そこで採られた技法、いわゆる「大仏様(だいぶつよう)」が、「前例」や「形式」を越えたものだったからです。

そしてその技法は、寺院建築において初めて現れた「架構の立体構造化を積極的に求めた試み」であったと言えると思います。その具体的な内容は、先に「浄土寺・浄土堂」の例で見てきたとおりです。

註 下記08年12月30日以降の記事を参照ください。

「日本の建物づくりを支えてきた技術-19」

そこでは、実に簡単な「継手・仕口」すなわち「相欠き」「鉤型付き相欠き(略鎌)」そして「楔」だけで、架構が強固な「立体」に組立てられていることを見てきました。

それを可能にしているのは、「目的とする空間を単純明快な空間構成として捉えることができたからだ」と言ってよいでしょう。

「仏教寺院は、かくかくしかじかの形でなければならない」といった「形式」の呪縛から解き放たれ、いわば心の赴くままに「信仰のための空間」「聖なる空間」の創造・造形に集中したのだ、と私は思います。

註 そこに「化粧」あるいは「造作」を感じるとすれば、

部材に付けられた「胴張り」だけだ、と私は思います。

それとても、架構の一部として、

それぞれの部材が受け持つであろう

「力」に従った「表現」となっているがゆえに、

「無理」を感じないのだ、と私には思えます。

そしてこのことは、「浄土寺・浄土堂」より400年ほど時間が経って建てられた「古井家」「箱木家」にも共通しているのです。

この住居の架構においても、使われている「継手・仕口」は、「(長)枘差し」「重枘(じゅうほぞ)差し」「鉤型付き相欠き(略鎌)」「相欠き」だけです。

これまで詳しく触れてきていませんが、「古井家」の建屋の架構は、「柱」「梁」「桁」「貫:足固貫、内法貫、飛貫」そして「合掌・真束」の部材を組立ててできています。

「梁」を「柱」が受け、その「梁」に直交して「桁」が載る「折置組」です。その「梁」と「桁」を「柱」に固定するのは「柱頭」の「重枘」です。

「桁」は数本繋がなければならない長さですが、その「継手」については「報告書」には説明がありません。写真で見るかぎり、「柱」位置(=「梁」位置)から持ち出した位置で継いでいるように見えませんから、おそらく、柱上(=梁上)で「相欠き」にして、それを「重枘」の二段目の「枘」で縫っているのではないかと思います。こうすれば、「柱」「梁」「桁」は、立体的に組まれることになり強固に固まります。

「合掌」の「真束」を受ける「受け材」(「牛梁(うしばり)」とか「地棟(ぢむね)」とか呼んでいるようです)は、「梁」に直交して載せかけ「太枘(だぼ)」を打込んで取付けてあります。

「真束」は、「梁」位置=「合掌」位置と関係なく、「棟木」の長さを三等分した位置に「枘差し」で立っていますから、「太枘(だぼ)」と重なることはありません(桁行断面図参照)。

各「貫」は「柱」内で継がれ、継手は「鉤型付き相欠き(略鎌)」+「楔締め」です。

こうして見ると、「古井家」の架構法は、ほとんど「浄土寺・浄土堂」と基本的に同じであることが分ります(「梁」の受け方が違うだけです)。

この場合も、「目的とする空間を単純明快な空間構成」として捉え、それをきわめて簡単な「継手・仕口」だけで空間の「骨格」、すなわち「架構」をつくりだしているのです。

考えてみれば(考えてみなくても)、面倒なことをしなくて目的が達せられるならば、それに越したことはないのです。これくらい「合理的」な話はありません。

こういう仕事を見ると、現在の私たちは、もう一度「原点」に立ち戻って考え直す必要がある、と強く感じます。

骨格:「架構」ができあがれば、あとは、その「隙間」:骨組の間をどのように埋めるかだけになります。

先ず屋根を掛けます。多雨のわが国では屋根を先行せざるを得ないのです。

次いで、柱と柱の間を埋めることになります。

そしてこの点こそが重要な点なのですが、ここまで見てきたように、壁にするか、開口にするか、それはまったく任意、随意なのです。

つまり、「架構」は、柱間の装置が何であれ、自立できていたのです。

註 [註記追加 6月11日 12.26]

柱間装置、特に「壁」に、構造的な働きを期待していないことは、

先に見てきたように(下記)、「浄土寺・浄土堂」「古井家」の

壁のつくりかたで明らかです。

「日本の建物づくりを支えてきた技術-39」

「日本の建物づくりを支えてきた技術-40」

「日本の建物づくりを支えてきた技術-40の補足」

またそうであったからこそ、改造が行えたのです。

中世から近世に至る間の「資料・史料」「事例」がないので詳しくは分りませんが、架構を「立体構造」として捉える考え方は、「進化」はしても、衰えることはなかったと考えられます。

なぜなら、その方が「理に適う」ことは、人びとにとって自明のことであったからです。それは、人びとにとって、建物づくりは、きわめて身近な「事件」ゆえに、「他人事」の問題ではなく、人びとは、工人ではなくても、工人のすること、考えることを理解することができたはずだからです。

室町時代の末ごろから、世はいわゆる戦国時代に入ります。各地の豪族:武士たちは、競って城郭をつくります。それは、地域を支配するために必須の建物でした。そしてその構築にあたり、寺社建築の技術とともに、一般の人びとの技術が融合して使われたことも、以前に触れました。そこでは、「古井家」などで用いられた「貫」の変形と考えられる「差物」が大手を振って使われています(「古井家」などの「貫」とわざわざ断ったのは、「貫」というと、とかく現在の「貫」のイメージで捉えられるからです)。

近世に至るまでには、道具にも大きな進展がありますから、「古井家」「箱木家」のようないわば武骨な仕上げではなく、鉋仕上げの材を使えるようになります。

「胴付」を設けた「枘」を精度よく刻めるようになります。当然、早くからそういう道具を使っていたはずの寺社建築や書院造の技法も伝わっていたでしょう。

そうなると、「略鎌」でなく、より確度の得られる「竿シャチ継ぎ」のような技法もあたりまえになってきます。

また、近世に近づくと、一度つくったら補修以外は手をつけない箇所、手をつけるかもしれない箇所、手をつけなければならなくなる箇所・・・の区別を事前に見抜く「知恵」も備わってきます。これも、長年の経験の積み重ねの結果です。

たとえば、将来とも「壁」のままとなるであろう箇所については、それまではあくまでも壁下地であった「間渡」をも「貫」として使う方法が生まれます。それが徹底したのが、例えば19世紀末の今井町「高木家」と考えることができます。

「高木家」の場合、「貫」下地の「壁」は偏在しています。つまり、「貫」下地の「壁」は東西の両妻壁だけにあり、南北面はほとんど開口部です。現在の考え方では、「耐震補強が必要、と診断される」つくりです。

以前にも触れましたが、「高木家」は「安政東海地震」「安政南海地震」に遭遇しています。いずれもM8.4という大地震です。しかし潰れなかった。

このことは、「壁」の有無は、架構の自立とは関係がないということ、架構・骨組だけで自立を維持できること、これが工人たちの考えていた技術の真髄であったことを示す証と考えてよいでしょう。

つまり、はるか古に「礎石建て」に転換して以来近世に至るまで、「架構を立体構造化することで骨組だけで自立を維持させる」、これがわが国の工人たちの考えてきた技術だった、と総括できると私は思います。

そうすれば、わが国の環境(地域によって微妙に異なります)、そしてときどきの状況に(「暮し」は未来永劫一定ではありません)、随意、任意に適応できる空間をつくることができる、と彼らは考えたのです。[文言追加 6月10日 8.01]

そして、この「考え方」こそ「伝統」と言うものなのではないでしょうか。

「伝統」とは、まことに「前代までの当事者がして来た事を後継者が自覚と誇りとをもって受け継ぐ所のもの」(「新明解国語辞典」)なのです。

大変長い文になり恐縮です。

次回、今私たちに何ができるか、思うところを書いて、このシリーズを終ろうと考えています。