続・水田の風景・・・・風景の成り立ち 1983年度「筑波通信№2」

水びたしの風景

久しぶりに筑波山に登ってみた。あいにく雨上りだったから、遠望はきかなかったけれども、足もとに拡がった景色は一見に値するものであった。私はその景色を見て、いままでこの季節には筑波山に登ったことがなかったことに、あらためて気がついた。それは、いわば初めて見る景色だったのである。

足もとは、一面の水びたしであった。水が低地を浸し、悠々とした大河のごとくに延々と続いている。その一面の水の拡がりのなかに、緑あざやかな木々のかたまりが、小島のように浮き、家々の屋根が緑の間に見え隠れしている。集落なのである。

もしこの景色を写真にとり、〇〇川氾濫!などという見出しでも付ければ、なかには信じてしまう人がいるかもしれない。それほど水びたしという感じを受けるのである。ただ洪水と違うのは、水が濁って見えずそして鎮まっていることである。

この水は、なにも前日からのかなりの雨のせいではない。水びたしに見えているのは、一面の水田なのである。ちょうど田植えどきで、田んぼに水が張られているからなのである。昨年も私は「水田の風景」という一文を書いた(1982 ・ 6 第3号)。それは地上で見た水田の風景であった。そこで私は、ほんのわずかな落差を無数の水平面で構成し、自然流下のまま延々と続く水田、そしてそれを成し遂げた人々は驚異的な存在である、と書いた。そしていま私は、その偉業を上空からながめているわけである。そして、その驚異的な存在を、あらためて印象づけられているのである。数年前、中国の上海から西へ飛行機で飛んだとき、眼下に拡がる広大無辺の大平野の一面が水びたしに見えた。どこに人が住んでいるのかと不審に思ったほどである。だが、このちょうど田植えどきの日本の水田地帯の上空を飛べば、やはり一面水びたしに見えるのではなかろうか。

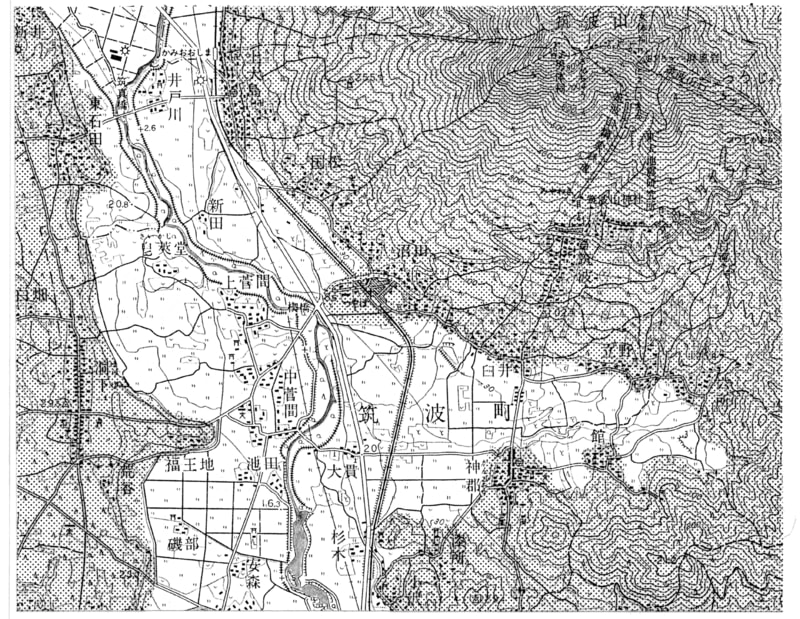

五万分の一あるいは二万五千分の一の地図を拡げ、それをやや遠くからながめると、河川とその河川がつくりだした氾濫原(かつて河川が流れ、そしてことによると洪水のときにはまた流路になるかもしれないところ)と、その河川が削り残した、あるいは削り得なかった台地・丘陵・山地部分とが、画然として読みとることができる。そして、その平らかなる部分いっぱいに水があふれ流れている場面を想像してみると、それはまさに悠然とした大河の様相になるはずだ。いま私がながめている風景は、それを実際に(流れこそしないが)実現してみせてくれているようなものなのだ。つまり、洪水にあえばひとたまりもないであろうと思われるこの平らかなる部分は、水稲栽培に向いた土地で、そして人々は長い年月のあいだにこの可耕地をすべからく水田と化してしまったということに他ならない。これは大変な事業であると言わねばなるまい。

なぜなら、(昨年も書いたことだが)いまのいわゆる圃場整備なら、いよいよになれば給排水を機械にたよればよいし、まず第一に広範囲にわたっての地図・測量図がある。その意味ではきわめて合理的にことを処理することができ、いわば容易な土木工事のうちに入るだろう。だが、いま私が見ている風景は、かならずしも全てがそういう近代的な土木工事によってできあがったのではない。それ以前に既にその下地はつくられていたのである。

水田の諸相

私の足元に拡がっている山すその、少し山側に入りこんだ部分(上の地図参照)は条里制の名残りのある水田である。先述の水びたしの地域の中央を流れる主要河川桜川の一支流域に聞かれたものである。支流が本流に合するあたりの標高が15mほど、そしてこの条里制の遺構のあたりのそれは25~35 mである。そして、合流点から遺構の最奥部までは約3000mであるから平均勾配は150分の1ぐらい、一方合流点から本流の河口までは約15km、従って平均勾配は1000分の1である。1000分の1というのは1000cmつま10m行って1cm上る(あるいは下る)という勾配であるから、いかにゆるやかなものであるかわかるだろう。水はけは悪いと言ってよい。つまり、一帯は湿地帯なのだ。勾配150分の1という傾きは、これはもう目に見えて傾いていることがわかる。 1m50cmで1cmの傾きというのを目の前に描いてみればすぐわかる。水を導くのも、また水はけをよくするのも容易である。因みに、現在の排水管の設計でも、150分の1あればまあ問題はない。

水稲の裁培は、その土地の勾配そのものとは関係なく、言ってみれば水が得られればよい。湿地があれば(得られれば)よいのである。だから、水稲裁培の極く初期段階でも、先に例示した二様の地も選ばれ得たと思われる。だが、1000分の1勾配程度の土地:湿地帯は、いわば常設の湿地帯であり、そもそもその成因からして肥えた土地でもあるから、耕作向きの土地なのだが、同時にそこはまた不安定でもある。増水により、またいつ流れが変るかわからないからである。つまり、常設の可耕地ではあっても、安定した耕地ではなかったのである。

もとより水稲に拠り定住生活をおくる以上、人々が安定した耕地を求めるのも当然なことだろう。人々が、まず初めに好んで選んだのは、昨年5月の「善知鳥(うとう)によせて」(1982・5第2号)のあとがきで紹介した、「やち」「ぬた」「うだ」など場所によりいろいろな名で呼ばれる「川の源流のような幅も狭く深さもそんなにはない湧水や小河川のまわりの湿地帯」つまり、猫の額ほどの狭い谷状の土地であった。こういうところならまず変動はないから、労せずして安定した耕作が可能であった。あちこち歩いてみると、いまでも、このような土地はまずほとんど水田になっているし、現在荒れはてている所でも、かつてそこが水田であったことを十分にうかがい知ることができる。(休耕田として見捨てさせられたのは、こういうところが多い。)

もとより、より広い湿地を田とした場合もないわけではあるまい。しかし、安定度の面で、変動の少ない場所は滅多になく、せいぜい河川とは縁の薄い沼沢地ぐらいしか考えられず、そういうところは限られるはずである。

だが、こういう「やち」・・・・状の土地は、その生産量を限定してしまうから、それに拠る生活をも限定してしまう。絶対面積が足りないのである。そこで選ばれてくるのが、さきの条里制の遺構の残されているような状況の土地である。水はけよく、河川の増水の影響の少ない土地である。たとえば、ちょうどいま私の眼下に見える河川の一支流がつくりなしたちょっとした平地部分である。上図を参照していただきたい。

この図の白ぬきの部分が水びたしの部分、つまり水田である。そして図中「筑波町」という標示の「町」の字のあたりから左手に拡がる白ぬきの場所が条里制遺構の地と言われ、つい最近までは実際に条里を目で見ることができたという。古くは水田を「たい」と呼んだらしいが、図中の神郡(かんごおり)、館、臼井、立野、六所(ろくしょ)、・・・・の集落(元はそれぞれが村であった)が筑波町として合する前の一時期は、「田井村」としてまとめられていたようだ。小学校の名は、いまでも「田井」小学校である。

古代、人々はかなり早くからこういうところに目をつけたと思われる。各地に残る遺構も、大体これに似たような場所に多いようである。もちろん、その水田化は、条里制施行以前からのはずである、ここは水稲栽培は容易で、生産性も高く安定し、それに拠る生活もまた安定し得たであろう。そしてそれは、また当然の結果として、為政者の側から見れば、格好の収奪の対象となる。条里制という土地区画制が、単に直接的に収奪を目的として生まれたかどうかは知らないが、いずれにしろ、目をつけられたことはたしかである。それというのも、当時にしてみれば、圧倒的に生産性の高い、しかも安定した収量が見こまれた土地だからである。こういう場所をその拠るべとしての耕地とし得た人々は、当然のこととして、財力と地位を築いてゆく。いわゆる古代の各地の豪族の拠点となった土地もまたこのような場所であった。

おそらく、かなり時代が下るまで、水田の主役はこのような古代以来の土地と、せいぜいそれの隣接の地であったのではなかろうか。時代とともに、人口増とともに、新田の開発は必然のことではあったろうが、広大な低湿地全域への進出は、まさに夢のようなものであって、辛うじて河川の変動から逃れ得られそうな湿地のなかの微かな高所(せいぜい数m高いだけだ)にへばりつき、不安を抱きながら、耕していたにちがいない。不安定な、しかし広大な、可耕地を目の前にして、その安定化は彼らの常の焦眉の急であっだろう。だが、単純に時間軸で見る限り、安定化の作業は遅々として進まなかった。かといって、もちろん彼らが努力を怠っていたわけではない。第一努力などいうことばで済まされるような生易しいものではなかったろう。なにしろ生活がかかっているのだからである。だから、いわば生活に追われるようにして、低地へ低地へと、攻められるところから順次入殖をしていったのである。その速度は、現代の目からすれば遅々としたものに見えるかもしれないが、それが彼らの速度であった。そして、その長い長い間に、数代いや数十代にわたる間に、低地開拓の技術は、それぞれの地において、着々と醸成されていたのである。もしも、この平野開拓へ向けての技術の醸成・蓄積がなかったならば、徳川は決して関東平野に(江戸に)拠点を置く決断をしなかったろう。それより百年前であったなら、だれが、関東平野をいわば思いのままに扱おうなどと考えただろうか。仮に徳川が政権をとったとしても、百年前なら、江戸は拠点にし得なかった。

人が風景をつくる

実際、江戸期に入ってからの平野低地部の開発は目ざましいものであった。さきほどの地図の白ぬきの部分のなかに見られる集落は、これが山上からながめたとき水びたしのなかの浮島に見えたわけだが、おそらくその根は近世以降に人々が住みついたときの拠点にまでさかのぼることができると思われる。特に江戸期以降、低地の安定化に意がそそがれてこういう集落の根が、低地のあちこちに生えていったのだ。

当然、平野全体としての生産量は増加したのであるが、各部で見ればこの新開の地の生産性は、既存の地(つまり古代以来の地)のそれに比べると、数等劣っていただろう。たとえば、聞くところによれば、茨城県南から埼玉の中東部へかけては、いまでこそ生産性の高い豊かな米どころであるけれども、生産性が高まりだした(つまり安定しだした)のは大正期からで、それが決定的に安定したのは、なんと第二次大戦後、しかもかなりたってから、いわばつい最近のことなのだそうである。大正ごろより、機械力の導入による排水、乾田化が飛躍的に進み、そして戦後、数度にわたる台風被害(洪水)を契機としての整備が、これも近代的な機械力にたよって進んだからである。それにより、それまで人々の意のままの介入を拒んでいた低湿地が、見事な田んぼと化していったのである。

このような、土地土地によってその生産性が安定した(つまり生活が安定した)時期が違うということは、その土地に拠ったそれぞれの村の構えに敏感に反映しているように思われる。あの条里制の敷かれたような土地は、いまでもあいかわらず豊かな土地なのだが、いわば古代よりいまに至るまで常に、それに拠った村々の生活を安定したものにしてきただろう。これに対し、低地の新開の地は、決して人々の生活を安定して保証するものとは言い難く、ほんとについ最近まで、極く貧しい状態を強いられていた。因みに、いわゆる民俗学者と呼ばれている柳田国男は13~16歳の少年時代を茨城県南の利根川べりで過しているが、後に、その明治二十年ごろを回顧して次のように記している:「・・・・の町に行ってもう一つ驚いたことは、どの家もいわゆる二児制で(あると)いうことであった。私が兄弟八人だというと、どうするつもりだと町の人々が目を丸くするほどで、このシステムを採らざるをえなかった事情は、子供心ながら私にも理解できたのである。あの地方は四五十年前に、ひどい飢饉に襲われた所である。・・・・」。このあたりは、いまでは穀倉と呼んでもおかしくない風景を呈している。

だから、それぞれの土地が過去たどってきた道すじによって、それに拠った村々の構えが違ってくるのもまったく理の当然なのであり、実際に歩いてみても、その差はその風景に歴然として表われていることを感じることができる。いわば、風景が(人々の営為の)歴史を語っているのである。

あの古くから開かれ、古くから豊かであったと思われるあたりの村々を歩いてみよう。多分その村々の人たちの田であろう、もう田植えの終った水田のまんなかに降いたち、そこからその村(集落)へ向うことにする。それらの村は、新開の村々とは違い、浮島ではない。四周を水田の海に囲まれてはいない。いわば、水田を海にたとえるならば、その浜辺、特に入江状のちょっとしたひそみだとか、あるいはその海にとびだした半島状の地にへばりついている。さきほどの地図を見ていただければ、このことはお分りいただけるだろう。前者の例が立野や六所の集落で、ここは南に開けた気分のよい所である。後者は神郡や館の集落で、ちょっと見ると島のようにも見えるがそうではなく、裏手の山と地続きである。この後者の場合、神郡と館の間の入江状の部分があるのに、前者の例のように人が住みつかなかったのは、多分、北向きで日陰げのようであるからだろう。

いずれにしろ、水田と村との間は、坂道があり、そのあたりから樹木がうっそうと茂りだし、木の間隠れに家々が見えてくる。もちろん、古くから豊かな土地だといっても、家々は変っているはずである。だが、家々をとり囲んでいる樹木は、ことによると家々よりも古いのではないかとさえ思えるほどだ。樹木の一本一本は若くても、全体のつくりなす姿:林相は、いわば年季が入っているように見えるのである。道も、そして屋敷への入り口も、どこもみなしっとりとした、人の心をなごませる形を、私の目の前に見せてくれる。道の両側には、屋敷境をなす素朴に刈りこまれに垣根がならび、そこに口を開けた入口からは(ときには立派な門があるときもあるのだが)そこだけ陽をよく浴びた庭が見え、屋敷内が思った以上に奥があり広いのに、ちょっとびっくりする。その庭に面して、母屋が建っている。それはまことに人なつっこい空間である。あの、遠くから見るとうっそうと茂っているように見える林のなかに、どうしたらこんなすきまができるのかと不思議に思えるほど、その陽あたりの庭はゆったりとしているのである。おそらく、こういう集落を真上からながめると、樹林のなかに、ぽかりぽかりとある大きさのすきまがならんでいるのを確認できるのではなかろうか。そして、私たちはとかく、人のすまいというと家という建物そのものを思ってしまいがちなのだが、こういう例を見るにつけ、すまいはこのすきま:樹林のなかにあいた穴全体なのだという意を、あらためて強くする。つまり、樹林や垣根に囲まれた屋敷全体ですまいが成りたっているのである。

そして、樹林がすまい:屋敷を形づくるのに重要だからこそ、代々手が入れられ世話をされ大事にされ、その結果、あのようにうっそうとした年季の入った姿を呈しているのである。これは一朝一夕にしてできあがったものではないのである。そしてそれはもちろん、いわゆる天然自然の林ではなくまったくの人工林なのである。あの国木田独歩描くとこの武蔵野の雑木林も、なんとなくそれこそが武蔵野の自然などと思われていたようであるが、あれもまた毎年手を入れられた人工の姿で、もし手が入れられなければ、あんな具合の林相にはならないのだそうである。だいたい、いつのころからか、私たちが私たちの身のまわりで見かけるいわゆる自然の景観というものが皆、実はまずほとんど人が手を入れることによって成りたっていたのだという厳然たる事実が忘れ去られ、字のごとく自然のままに放っておかれたものが自然だと思われるようになったのが、決定的な誤りなのである。私たちの身のまわり、日常のまわりには原生の自然などないのである。そして、手を入れるという作業の結果それらが成りたっていたという重大な事実が人々から忘れ去られたとき、原生の自然はもとより、あの人工の自然をも、人々は平気で軽く扱うようになってしまったのだ。生活の必然として手塩にかけるという過程を失ったとき、それらのもののもつ重み、大事さ、ほんとの価値をも、同時に失ったのである。

かくして、その根をはるか昔にまでさかのぼれる村々は、一見してそれと分る実に見事な樹林でつつまれることになり、慣れてくると、遠望するだけで、村の所在が判別できるようになる。

これに対して、新開の地は、いま一つ、こういう言いかたを許してもらえるならば、すさんだ感じがある。それはもちろん、あの堂々としたいわば完熟の期に入ってしまったような村々に比べてのはなしであり、都会の新興住宅地などに比べれば数等ましである。それはちょうど、成長の過程で現代をむかえてしまったという感じで、続々入りこむ現代風なやりかたが、その順調な成長をとめてしまったかのような気配が見受けられる。考えてみれば、こういう所の方が、あの完熟した村々よりも現代が入りこむすきが多いのである。しかも、生活にゆとりができた、つまり生活が安定したのはつい最近のことだからなおさらである。その上、その安定は、生産性の向上と安定である以上に、現金収入の安定であったから、それまでの変化とは違う様相を呈してしまったのだ。

あちこち歩いていて気がつくことなのだが、この新開と思われる村々では、いらかをそびえさせ、屋根を神社か寺のように反らせ、やたらと軒が高く、材も太々しい、新築のそれなりに豪華版の家を目にすることが多い。まわりの古い家がつつましいから余計目だつ。実際それは、目だつことに意義を認めているらしい。おそらくそれは、それまでの数代というもの叶えようにも叶えられなかったことを、最近に至っての急激な財力(換金された現金)がそれを可能にし、勢い余ってこういう形に走ってしまったに違いない。ことによると、ほんのつい最近まで飢えにあえいでいた新開の村の方が、金力の点では旧村よりまさってしまったのではあるまいか。逆転したのである。あの新しい家は、そのことのいわばシンボルなのだ。それはまことに奇妙な家である。どう考えたって農業向きには思えず、第一、風景にそぐわない。というより、そういう風景のなかから自ずと生れたのではない。だが私には、一概にそれを否定する気にはなれない。彼らがそうつくりたかった心情は、仮にその吐露のしかたがおかしなものであったとしても、ある意味では当然のことであったのだし、はたがとやかく言うことでもないからである。第一、時間はかかるかもしれないが、もしそれが彼らの生活に適さないことが身にしみて分れば、彼らは(彼らの次の代は)それを修正するに決っているからである。あの古き村においても、もちろんこれほどの突然変異的なことはなかったろうが、これに似たことは過去何度もあったに違いないと私は思う。あの古き村において目にする完熟の姿も、一度にして成ったのではなく、いわば時のフイルターでこされた姿なのではなかろうか。

風景の原点

私はいま、数年前目にしたある光景を思いだしている。茨城県西の、ほんのつい最近まで近代的交通機関から見はなされていたいわゆる陸の孤島と呼ばれた地域を歩きまわったときのことである。そこは、水田主体ではなく畑作が主である(水田がないわけではない)。畑作といってももとは桑畑が主であったようで、それが煙草・茶に変りここ最近は東京向けの野菜の産地に変身し、全般に現金収入が急増した土地柄である。わざわざ全般にと断ったのは、もとは貧富の落差が激しいところのようであったからである。

このあたりを遠望すると、水田地帯と違い、のどかにしてなだらかな丘が延々と続き、やはり集落はうっそうとした樹林に囲まれている。ここで目につくのは、家々が(つまり屋敷が)いわば角刈りにされた高さ7・8mの樹木に囲まれている姿である。ほぼ方形の屋敷の四周をその巨大な垣根に囲まれているわけだから、遠くからは、緑の立方体がならんでいるように見える。建物の屋根は、緑にくるまれてしまって、まずほとんど見えない。近くによってみると、この巨大な垣根は、常緑の樹木:たとえば椎:をいわば矯正してつくったものだ。垣根の厚みは1~1.5mぐらい。樹木は垣根の長手方向に5~6mおきに植えられ、枝をその長手方向に、ちょうどすきまを埋めさせるように強引に引っ張り、逆に短手つまり厚みの方向への自由な生長を押さえつけることによって、この角刈りはできあがっている。こうなるとそれは、いねば緑の城壁で、入口もこの城壁にアーチ状の口が切り開かれ、あたかも城門のようである。門から中をのぞくと、そこには先に述べたのと同じく人なつっこい落ち着いた空聞が、その外側とはまるで違った空気をともなって拡がっている。こうなるとこれは、明らかに、普通言われるような単なる防風林としての解釈では不足のようだ。これはむしろ、すまいを形づくるためにつくられた壁なのだ。先に述べたあの古き村々のすまいづくりが、樹林のなかに穴をうがつやりかたであったとすれば、ここで見るやりかたは、なにもないところに樹木を植えこむことによって穴をつくるやりかただと言えるだろう。

この集落から大分はずれた利根川沿いの河川敷のようないわば荒地に(そこは川のそばではあるが水がないから水田にならない)一軒の家が建っていた。どうやらそのあたりをまったく新たに畑にせんとして住みついた人の家らしく、どこかでもらってきた材でつくりあげた、掘立て小屋のようなみすぼらしく見える家であった。私の興味をひいたのは、その家のまわりに、ほんの1~2mの高さの細い樹木が、多分それがその人の頭のなかにある屋敷境なのだろう、方形に、その貧しい家をとり囲む意志を示して植えられていることであった。それは、よく見かける生垣にさえなっていなかった。すきすきなのである。私は、あの堂々とした緑の立方体の屋敷構えの家の映像を、この目の前の屋敷の上に重ねていた。この屋敷は、いつ、あの緑の立方体になるのだろうか。

私は、この一見みすぼらしい屋敷構えに、人間の強い、しかたかな意志と、日ごろ私たちの身のまわりで目にする風景の原点を見る思いがしたことを、強烈な印象として覚えている。

風景が歴史を語る

私たちが、自然保護だとか、景観保存だとかいうことばを聞くようになってからもうかなり時間が経ったような気がする。だがそれらは、いまもって、いずれも、既存の自然・既存の景観の保護・保存であって、その意味することは、極端に言えば、一切それらに手をつけるな、ということに等しいだろう。

だが、私がこの筑波山からながめている水びたしの平野の景観はもとより、およそありとあらゆる私たちの身のまわりに拡がる自然も景観も、どれ一つとして原生の姿のままのものなどありはしない。どれもこれも人が手を入れ、そしてつくり成しかものなのだ。手を入れたからこそ既存の自然の景観も在ったのだ。しかし、人々が(特に大多数を占めるようになった都会の人々が)この人の手によって成りたったという厳然たる事実を忘れてしまったとき、自然も景観も、単なる絵・映像としてしか見られなくなってしまい、手の入れかたさえ分らなくなってしまったのだ。

私たちの日常をとり囲む自然も景観も、それには絶対的・固定的な理想形があるのではなく、本来、人々の営為を通じて、時代とともに、いわば醸成されて生まれくるものなのだ。そして、だからこそ、風景が歴史を語ってくれるのである。

だが、いま水びたしの水田の向うに煙っているあの研究学園都市の偉観は、はたして、このような意昧での歴史を語る風景になり得るのであろうか。

あとがき

〇3ページに載せた地図は、国土地理院の五万分の一地形図を基に、概略、水田として使われている土地だけを残して、網点をかぶせてみたものである。ここにでてくる集落は、まずほとんどが農業に拠る集落なのだが、図中の中央「つくば」とある駅の周辺のかたまりは違う。あたりに水田がないから網点をかけてしまってあるが、しかしここはその周辺と同じく低地であり、山のはりだしなどではない。元はここも水田であったと見てよいだろう。そこから網点を取り除き白ぬきの部分に組みこむと、山すそがつながり、白ぬきの部分も川すじなりの自然な形となる。(ここで言う自然なということばの意味は、もちろん、然るべくしてある、というそのことば本来の意である。)ここは駅ができてから生まれた農業集落とは違う成因の集落:町なのである。

〇こうして見てみると、この地図に示されている地域は、未だに、然るべくして在る地形と、その然るべくして在る性状に対して、人々が然るべく適応した(適応しようとした)様子を歴然として残している地域であると言うことができるだろう。そしてこれが、農業に拠って生きる人たちの必然的につくりだす風景なのである。農業とは、もともと、然るべくして在る土地に、然るべく適応することを業とするものだからである。

〇だが、農業のように然るべくして在る土地に直接的に適応する要がなくなったとき、人々はどう住むのだろうか。「つくば」の駅のまわりの町は、その土地そのものにではなく、駅に拠っている。だが、駅の設定はなにに拠ったのか。そもそも、町に住む人たちの住いの構えかたは、なにに拠ったのか。機会をあらためて考えてみようと思う。ただ一ついま言えることは、たとえば東京も、いまその上に展開している密集した住居を、時間を逆に追い、次々とはぎとってゆくと、ついには3ページに載せた地図同様の状態に戻ってしまうだろう、ということである。といって、私は別に、いわゆるルーツ探しをしようというのではない。ストーリーを、それぞれの時代のストーリー、それぞれの時代をつなぐストーリーを探り、知りたいのである。

〇かっこうが鳴いている。昨年の、というより、このまえの、こういう日ざし、こういう風、こういう具合の表情を木々が示した、そういう時、やはりこの鳥が鳴いた。人々は、太陽がめぐるということに気づく以前に、めぐる季節に気づいていたのではあるまいか。

〇それぞれのご活躍を祈る。

1983・5・25 下山 眞司