[図版・図面、修正更改 11月4日 9.33]

先回、大岡実氏による「鎌倉再建・東大寺大仏殿」の推定図面を紹介しました。

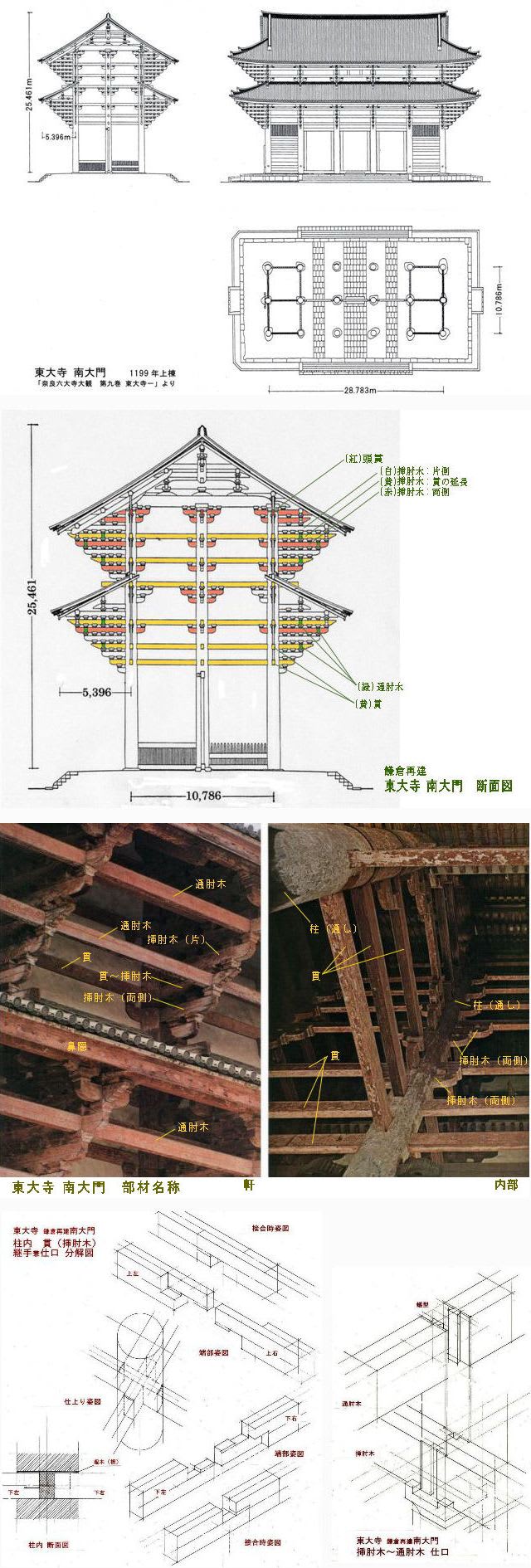

今回は、推定復元の拠りどころとなった「鎌倉再建・東大寺南大門」について、「挿肘木(さしひじき)」や「貫(ぬき)」の納め方を中心に紹介したいと思います。

「挿肘木」は、古代の「組物」が手前とともに左右にも広がるのに対して、上掲の写真のように、壁に直交して手前へ向ってあたかも「板」のように飛び出していて、その「板」が左右に振れないように、何本かの「通肘木(とおしひじき)」が「板」相互を結び、宙を飛んでいます。写真は「奈良六大寺大観 東大寺 一」から部分を転載させていただきました。

また、「挿肘木」のうち、何本かはそのまま建物内に延びて、「貫」として柱相互を結んでいます。その様子を、梁行断面図に色分けしてみたのが上掲の図です。

桁行断面図も色分けしてみたかったのですが、探したかぎりでは図面がみつかりませんでした。

このように、鎌倉再建東大寺の建物でとられた工法は、古代のそれが言わば「部材の積み重ね」であったのに対して、「部材を立体的に組み合わせて一体の架構にする」ことに考えが注がれている、と言えると思います。その典型が、柱を縦横に結ぶ「貫」の使用です。

現在でも「貫」は使われますが、多くの場合、梁行方向、桁行方向それぞれの「貫」を通す位置:高さを変えるのが普通です。「貫」同士がぶつかりあうことがなく、仕事が楽だからです。

ところが、「南大門」の「貫」は、写真、断面図で分るように、交叉する「貫」が同一レベルに通っています。

軒の「挿肘木」と「通肘木」の場合も同様に同一レベルです。

いったい、「貫」は、どのように同一レベルで納めてあるのか、いったい「貫」はどこで継いでいるのか、

また、「通肘木」と「挿肘木」はどのように納めてあるのか、継手はどうなっているのか・・・

といったことが疑問として生じます。

「貫」の継手については、「文化財建造物伝統技法集成」に分解図が載っていて、これは先のシリーズではそのまま転載しました。

註 「日本の建築技術の展開-9の補足」

しかし、それではきわめて分りにくいので、今回は、その図をもとに、図面を起こしてみました。それが上掲最下段左側の図です。

「通肘木」と「挿肘木」の取り合いについては図がなく、「奈良六大寺大観 東大寺 一」に、「通肘木は挿肘木に蟻落し」との旨の解説があり、それを私なりに解釈して図にしたのが最下段右側の図です。

なお、いずれも「概念図」で、実寸ではありません。

「貫」の継手を「文化財建造物伝統技法集成」の図を参考にして起こしながら、正直仰天した、というのが私の感想です。すごく単純な加工:刻みなのですが、その効能・効果はあまりにも優れているからです。

たとえば、ある方向の「貫」部材同士は、それだけでは継がれていません。引張れば離れてしまいます。

では、どうして継がれることになるか、というと、ある方向の「貫」は、直交する「貫」に引っ掛かっている、それによって継がれているのと同じことになっているのです。つまり、組み上がると、2本の一材の「貫」が「合欠き」で組まれたのと同じ状態になっているのです。

刻んだ「貫」材の取付け工程を想像してみます。

当然、下になる材から取付けることになります。図には、便宜上、「下左」、「下右」と名を付けてあります。とりあえず、「下右」を柱に穿った孔に差し込みます。次に「下左」を「下右」の材にぶつかるまで、挿し込みます。そこに、上向きの「欠き込み」が生まれます。

その大きさは、幅は「貫」材の幅、欠き込みの高さは「貫」の高さの半分。

できた「欠き込み」を直交する孔から覗いて、その孔の幅に揃う位置に調整します。

ただ、この段階では、2材は継がれたわけではなく、ただぶつかっているだけです。

次いで、直交する上の材「上右」を直交する孔に挿し込みます。このとき、材を持ち上げ気味に、つまり孔の上側をこするように挿し込みます。加減すると、材の竿状の部分の中途に下向きに刻まれた「欠き込み」が、先に挿し込んである下の材:直交する材に引っ掛かります。同様にして「上左」を下の材に引っ掛かるまで挿し込みます。そのとき、「上右」「上左」2材はただぶつかっているだけですが、下の材の欠き込みに引っ掛かっているため、抜けなくなります。「下右」「下左」もまったく同じです。

つまり、「下の材」「上の材」の左右の材は、いわば、直交する他材を介して継がれたと同じことになっているのです。

註 作業は、左右の材のどちらを先行しても可能ですが、

「挿肘木」の延長の「貫」を「下」として先行したのでは・・・。

この作業を行なうために、柱に穿つ「貫」を通す孔は、幅は「貫」の幅、高さは、「貫」の高さより相互の引っ掛かりの分以上大きく彫ります。

したがって、下の材と上の材が噛み合ったとき、「貫」の上部に引っ掛かり分(以上)の隙間が空いていることになります。

その隙間に「埋木:楔」を打ち込むと、「柱」と二方向の「貫」とは、固く締って動かなくなります。このすごい知恵には感動を覚えます。

おそらく、「貫」は、柱間ごとに一本ずつ入れられているのではないか、と思われます。柱間ごとに1本とすると、材の長さも短くて済むし、彫る孔も小さくて済むからです。

もちろん、長い材を用意して、柱間2つ以上跳ばすこともできますが、そのときは、中途の柱では「合い欠き」で交叉させることになり、そのためには、孔の高さを最低でも「貫」の高さの1/2は大きく彫らなければなりません。

写真でそのような場所がないかどうか探しましたが判然としません。また、その点については、探してみましたが、どこにも解説がありません。

どなたかご存知の方がおられましたら、「真相」をお教えください。

「通肘木」の取付けは、取付け箇所の「挿肘木」が組まれた後の工程になると思われます。

「通肘木」に長い材を使って数個の「挿肘木」に「合い欠き」で納めることも考えられますが、そうすると「挿肘木」の上側に「欠き込み」ができてしまうため、「挿肘木」の外側先端部が、上の重さで折れてしまうことが考えられます。それゆえ、こういう仕事はせず、「挿肘木」~「挿肘木」ごとに「蟻落し」で納めるのが妥当ということになります。

「南大門」で使われた「蟻落し」の図はありませんので(どこかにあるのかも知れません)、私ならこうするのではないか、という想定で描いたのが上の図です。これについても、「真相」をご存知の方がおられましたらお教えください。

いずれにしても、「再建東大寺」では、難しく刻みが面倒な「継手・仕口」は使われていない、しかし、解決策はきわめて「理が通って字の通り合理的」、と言えると思います。

柱内の「貫」の「継手・仕口」も、一見複雑に見えますが、加工:刻みはそんなに難しくはないのではないでしょうか。

それにしても、このパズルのような細工を発案した工人たちには、心底敬意を表したいと思います。

次回も鎌倉時代初頭の工人たちの見事なアイディアを紹介の予定です。

次回