[記述追加、修正:23.38]

昔の写真が出てきたので、報告。

会津盆地から阿賀野川に沿って新潟へ向うと、福島県・柳津(やないづ)町がある。虚空蔵尊で知られている。

その柳津町の南、柳津から会津盆地西端の町・会津高田に抜ける山越えの道の途中に(県道53号線)、「軽井沢」という場所がある。上掲の地図のほぼ中央である。そこから少し山に分け入ると、上の写真のような大きな煙突が見えてくる(煙突は、ちゃんと垂直に立っています。傾いて見えるのは撮影のせい!)。[記述追加]

これは、1988年の暮、喜多方の帰りに寄ったときの写真。20年ほど前になる。

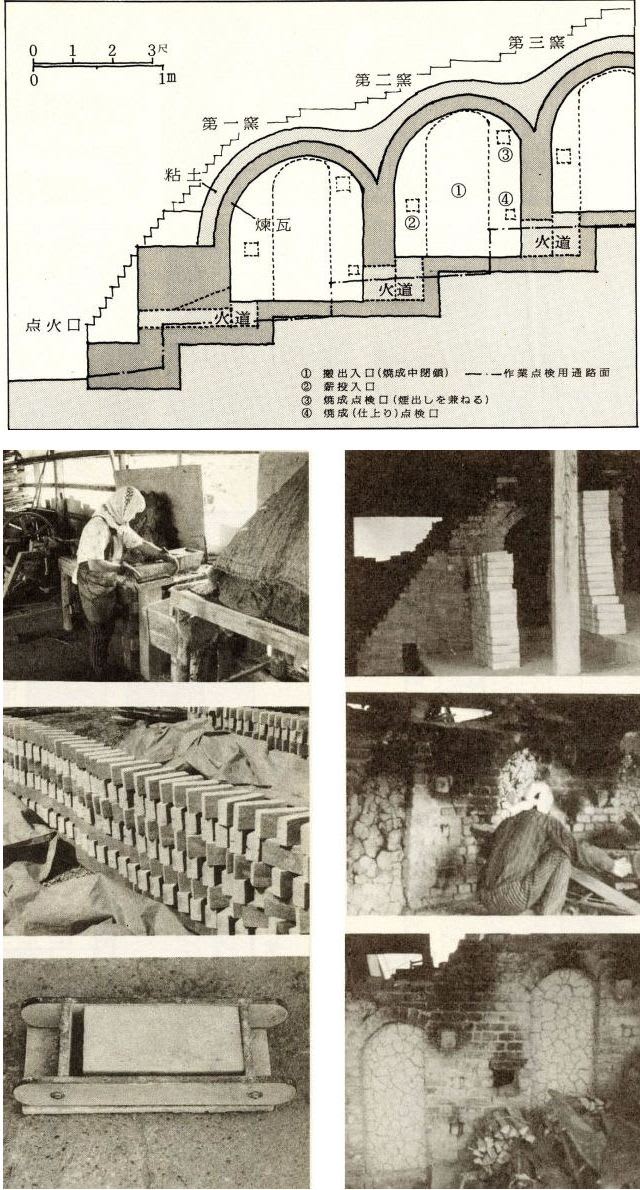

煙突は煉瓦造で、底辺が2間四方ぐらい。高さは100尺近くあったらしいが、崩落が進み、当時すでに半分ほどになっていた。

軽井沢を訪ねる気になったのは、そこに古い煉瓦造の構築物がある、という話を聞いていたからである。

そこは、かつての銀鉱山とその製錬所跡で、「銀山」という字名として残っており(上段の地図の赤い十字マークの所)、地図にはないが、小字は「御屋敷」という。

煙突は、当時すでに崩落がかなり進んでいたから、今はもうなくなっているのでは?と思って、最近の国土地理院の25000分の1の地図を見たら、ちゃんと煙突マークが載っていた。今なお健在のようだ(下段の地図参照)。

註 「軽井沢」は、峠に差し掛かる手前につけられる地名である、と

柳田國男の著作で読んだような気がする。

たしかに、全国に数ある「軽井沢」は、そういう所にある。

「軽井沢」の鉱山は、江戸時代以前からあったようで、「日本歴史地名大系 福島県の地名」によれば、永禄元年(1558年)頃~元文年間(1736~41年)、鉱石を砕き淘汰し、精製された鉱石を火力で製錬する方法で生産された。燃料は薪。そのため、周辺の山林は禿山になったという。

その書によると、「新編会津風土記」には、諸国から人が集り、一時は小屋が千軒あったといい、寛文年間でも、70余軒の小屋があったようだ。

また集った人たちの遊興の場として、西山温泉郷は繁盛し、各地に水茶屋も置かれ、「招き林」「傾城沢(けいせいざわ)」などの地名が今も残る、とある。

これは、かつて鉱山で栄えた地域に共通する話。ただ、「小坂」のような深い山奥では、鉱山を営む主体が劇場など人びとの生活・厚生事業を自らつくったようである。

上段の地図の「銀山」の南南西2500mほどのところに「久保田」という字があるが、その北を西に向って流れている沢が「傾城沢」で、国土地理院の地図には名称が載っている。「久保田」から道を下ると「西山温泉」郷である。「招き林」とは、上段地図、西山温泉の西側にある「砂子原(すなこはら)」の謂らしい。

下段の地図で、「銀山」の南西に「銀山峠」という場所がある。その名の通り、今ははっきりとした道はないが、鉱山はなやかなりし頃、「銀山」と「西山温泉」を結ぶ人通りの多い道の峠だったのである。

下段の地図の「銀山」のあたりに数軒建物があるが、この一帯の小字が「御屋敷」。江戸期に、ここに「御殿屋敷」があった。鉱山を取り仕切る役所:鉱山事務所である。

鉱山は、先に触れたように、18世紀中頃一旦途絶えるが、幕末になって、オーガスチン式製錬法が導入され再開され、日産80貫の生産を誇るほどにまでなったという。当時、全国でも有数の銀山だった。(なお、記録では、江戸期の生産量は毎月40貫)。しかし、その生産も、明治29年(1896年)終了したという。[記述追加]

この煙突は、その明治期の製錬所の唯一の遺跡である。

多分、明治10年代~20年代初め(1877~90年ごろ)の建造ではないだろうか。喜多方で煉瓦が焼かれ始める10~20年以上前のことだ。[記述修正]

現在、煙突に続いて、いくつかの小屋があるが、ほとんど廃墟に近い。小屋の近くに坑口があるから、多分、そのあたりに製錬所があり、煙突に続いていたのだろう。

註 オーガスティン法は、小坂鉱山や石見銀山、釜石など、

明治期の鉱山開発で、必ず出てくる冶金技術である。

それとともに必ず出てくる一人の人物がいる。

冶金技術者:大島高任(おおしま・たかとう)である。

彼は全国の鉱山を歩きわたり新技術を広めたのである。

もしかしたら、軽井沢にも足跡を残しているかもしれない。

ちなみに、茨城の「ひたちなか」にある「反射炉」にも、

彼はかかわったらしい。

私どもが軽井沢を訪れたとき、一帯にはまったく人気(ひとけ)がなかったのだが、ただ一箇所、「御屋敷」の一角の大きな家屋敷にだけ、人が居られた。

その大きな建物は、明治期の鉱山事務所であったらしく、そこで、女性が一人で住まわれていた。古庄(こしょう)さんといわれる品のよい方で、当時、50代後半~60代のようにお見受けした。明治期にも人でにぎわっていたことなど、往年の鉱山の様子をうかがうことができた。

息子さんが会津若松にいて、山を下りるようにすすめられてはいるが、やはりここがいい、ということで暮しているとのこと。週末ごとに、息子さんが訪ねてきているらしかった。

大きな座敷の一隅で、火鉢にあたりながらお話をきかせていただいた。

その後も、折をみて訪ねてたが、いつもお元気であった。いま、どうしておられるのだろうか。

この軽井沢鉱山跡は、「産業遺跡」では無視されているようだが、それは、少し調査が足りないのではないか。

私は、ここは「文化財」に指定する価値のある場所だと思っている。柳津町の重要な文化「遺跡」「史跡」として。

昔の写真が出てきたので、報告。

会津盆地から阿賀野川に沿って新潟へ向うと、福島県・柳津(やないづ)町がある。虚空蔵尊で知られている。

その柳津町の南、柳津から会津盆地西端の町・会津高田に抜ける山越えの道の途中に(県道53号線)、「軽井沢」という場所がある。上掲の地図のほぼ中央である。そこから少し山に分け入ると、上の写真のような大きな煙突が見えてくる(煙突は、ちゃんと垂直に立っています。傾いて見えるのは撮影のせい!)。[記述追加]

これは、1988年の暮、喜多方の帰りに寄ったときの写真。20年ほど前になる。

煙突は煉瓦造で、底辺が2間四方ぐらい。高さは100尺近くあったらしいが、崩落が進み、当時すでに半分ほどになっていた。

軽井沢を訪ねる気になったのは、そこに古い煉瓦造の構築物がある、という話を聞いていたからである。

そこは、かつての銀鉱山とその製錬所跡で、「銀山」という字名として残っており(上段の地図の赤い十字マークの所)、地図にはないが、小字は「御屋敷」という。

煙突は、当時すでに崩落がかなり進んでいたから、今はもうなくなっているのでは?と思って、最近の国土地理院の25000分の1の地図を見たら、ちゃんと煙突マークが載っていた。今なお健在のようだ(下段の地図参照)。

註 「軽井沢」は、峠に差し掛かる手前につけられる地名である、と

柳田國男の著作で読んだような気がする。

たしかに、全国に数ある「軽井沢」は、そういう所にある。

「軽井沢」の鉱山は、江戸時代以前からあったようで、「日本歴史地名大系 福島県の地名」によれば、永禄元年(1558年)頃~元文年間(1736~41年)、鉱石を砕き淘汰し、精製された鉱石を火力で製錬する方法で生産された。燃料は薪。そのため、周辺の山林は禿山になったという。

その書によると、「新編会津風土記」には、諸国から人が集り、一時は小屋が千軒あったといい、寛文年間でも、70余軒の小屋があったようだ。

また集った人たちの遊興の場として、西山温泉郷は繁盛し、各地に水茶屋も置かれ、「招き林」「傾城沢(けいせいざわ)」などの地名が今も残る、とある。

これは、かつて鉱山で栄えた地域に共通する話。ただ、「小坂」のような深い山奥では、鉱山を営む主体が劇場など人びとの生活・厚生事業を自らつくったようである。

上段の地図の「銀山」の南南西2500mほどのところに「久保田」という字があるが、その北を西に向って流れている沢が「傾城沢」で、国土地理院の地図には名称が載っている。「久保田」から道を下ると「西山温泉」郷である。「招き林」とは、上段地図、西山温泉の西側にある「砂子原(すなこはら)」の謂らしい。

下段の地図で、「銀山」の南西に「銀山峠」という場所がある。その名の通り、今ははっきりとした道はないが、鉱山はなやかなりし頃、「銀山」と「西山温泉」を結ぶ人通りの多い道の峠だったのである。

下段の地図の「銀山」のあたりに数軒建物があるが、この一帯の小字が「御屋敷」。江戸期に、ここに「御殿屋敷」があった。鉱山を取り仕切る役所:鉱山事務所である。

鉱山は、先に触れたように、18世紀中頃一旦途絶えるが、幕末になって、オーガスチン式製錬法が導入され再開され、日産80貫の生産を誇るほどにまでなったという。当時、全国でも有数の銀山だった。(なお、記録では、江戸期の生産量は毎月40貫)。しかし、その生産も、明治29年(1896年)終了したという。[記述追加]

この煙突は、その明治期の製錬所の唯一の遺跡である。

多分、明治10年代~20年代初め(1877~90年ごろ)の建造ではないだろうか。喜多方で煉瓦が焼かれ始める10~20年以上前のことだ。[記述修正]

現在、煙突に続いて、いくつかの小屋があるが、ほとんど廃墟に近い。小屋の近くに坑口があるから、多分、そのあたりに製錬所があり、煙突に続いていたのだろう。

註 オーガスティン法は、小坂鉱山や石見銀山、釜石など、

明治期の鉱山開発で、必ず出てくる冶金技術である。

それとともに必ず出てくる一人の人物がいる。

冶金技術者:大島高任(おおしま・たかとう)である。

彼は全国の鉱山を歩きわたり新技術を広めたのである。

もしかしたら、軽井沢にも足跡を残しているかもしれない。

ちなみに、茨城の「ひたちなか」にある「反射炉」にも、

彼はかかわったらしい。

私どもが軽井沢を訪れたとき、一帯にはまったく人気(ひとけ)がなかったのだが、ただ一箇所、「御屋敷」の一角の大きな家屋敷にだけ、人が居られた。

その大きな建物は、明治期の鉱山事務所であったらしく、そこで、女性が一人で住まわれていた。古庄(こしょう)さんといわれる品のよい方で、当時、50代後半~60代のようにお見受けした。明治期にも人でにぎわっていたことなど、往年の鉱山の様子をうかがうことができた。

息子さんが会津若松にいて、山を下りるようにすすめられてはいるが、やはりここがいい、ということで暮しているとのこと。週末ごとに、息子さんが訪ねてきているらしかった。

大きな座敷の一隅で、火鉢にあたりながらお話をきかせていただいた。

その後も、折をみて訪ねてたが、いつもお元気であった。いま、どうしておられるのだろうか。

この軽井沢鉱山跡は、「産業遺跡」では無視されているようだが、それは、少し調査が足りないのではないか。

私は、ここは「文化財」に指定する価値のある場所だと思っている。柳津町の重要な文化「遺跡」「史跡」として。